Читать книгу: «Жизнь – сапожок непарный. Книга вторая. На фоне звёзд и страха», страница 7

* * *

После отъезда Димы, возвращаясь из дальних выездов домой, я заставала хозяйку Анну Сергеевну за вязаньем. Она тут же откладывала его в сторону и торопила:

– Скорей, скорей снимай обувку. Вон, нагрела тебе горячей воды, ставь ноги в бадью. Пей быстрее чай с малиной. Не раздумывай.

Мне не хотелось уезжать от неё. Но когда в театральном общежитии освободилась комната, меня обязали туда переселиться. Театр в таких случаях прекращал оплачивать частное жильё. За моим ничтожным имуществом из театра прислали заморённую клячу. Я водрузила на телегу свой заслуженный дощатый чемодан. Лошадка тронулась с места. Мы с хозяйкой шли следом. Похоже, ей давно хотелось сказать то, на что она тогда решилась:

– Ты на своего Дмитрия обиды не держи. Он у тебя медленный, не вдруг раскроется, но уж как тебя любит.

Откуда так много знала про мирскую жизнь монашка Нюра в Урдоме? Что углядела никогда ни о чём не спросившая ни про Диму, ни про меня отшельница Анна Сергеевна? Откуда вообще берётся пронзительное понимание житейской казуистики у женщин, не имевших ни мужа, ни детей?

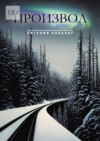

Театральное общежитие было крайним домом на западе города. Радостью в нём стал вид из окна, выходившего на пашни, реку и дальний лес за ней. Ни одно строение не заслоняло бескрайности этого простора. С удалью смертных сражений загрохотали весенние громы. Слепили молнии. Обрушивались ливни. Природа расправлялась с задержавшейся зимой. Я – с собой.

После постановки «Невольниц» в Шадринск приехал новый режиссёр. Познакомившись с труппой, он предложил в репертуар пьесу Островского «Грех да беда на кого не живёт». Я получила роль Татьяны, жены купца Краснова, которого играл он сам.

Профессию режиссёра я изначально считала одной из самых мудрёных. Как может один человек вместить в себя знание истории, декораций, костюмов, жанровых особенностей пьесы? Как может проникать в головокружительные глубины человеческой психологии? Потому я была не на шутку смущена, когда во время застольных репетиций новый режиссёр всё чаще и чаще обращался не то ко мне, не то к труппе: «Давайте послушаем, что об этом думает Тамара Владиславовна».

Припоминая то, что в жизни поражало, удивляло, я пыталась фантазировать, додумывать, почему персонаж совершает тот или другой поступок. Интерес, который проявляли в труппе к моим кустарным экспромтам, превращал репетиции в ежедневный экзамен на тему, сформулированную Александром Осиповичем: «Как подчинять безбрежность психологического и психического – творческому». Меня стали шутливо называть «подпольным режиссёром». Прозвище закрепилось и во многом изменило отношение труппы ко мне.

Однажды к нашему актёру Игорю Шолохову на несколько дней приехал друг – артист тамбовского театра Танин. Игорь пригласил всех на чай. Гость из Тамбова перечислял названия пьес, которые были в репертуаре их театра, рассказывал о труппе, гастролях, о главном режиссёре Галицком, с которым «захватывающе интересно работать». Я жадно вслушивалась во всё, что касалось других театров, других городов, поскольку ждала конца сезона, чтобы тут же уехать из Шадринска.

Как-то в начале апреля директор театра попросил зайти к нему в кабинет до репетиции:

– Не хочу вас мучить, но вынужден просить подробнее рассказать, за что вы сидели. За что именно?

В кабинете настойчиво звонил телефон. Не желая отвлекаться, Рувим Соломонович несколько раз снимал трубку и снова клал ее на рычаг. Но телефон продолжал звонить, и ему в конце концов пришлось ответить. Что-то его крайне удивило:

– Подожди, подожди. С чем ты меня поздравляешь? Нет. Ещё не читал… Да брось ты. Быть не может…

Едва он закончил разговор, как телефон затрезвонил снова. Звонок следовал за звонком. Директор принимал поздравления, кого-то поздравлял сам. Я поднялась, чтобы уйти, но он, энергично жестикулируя, указал: «Сидите, сидите. Не уходите». Прикрыв рукой трубку, прошептал:

– Сейчас, сейчас. Вы уже поняли, о чём идёт речь?

Разумеется, поняла: о «деле врачей». По телефону Рувим Соломонович то и дело упоминал имя Лидии Тимашук, раскрывшей заговор «убийц в белых халатах». Радиопередачи, газетные статьи зимой 1953 года с энтузиазмом подогревали «гнев народа», который должен был «переполнить чашу народного терпения». Готовилась массовая депортация евреев. Для приёма составов с рабочей силой в Биробиджане, по слухам, строили бараки – для советских евреев создавали резервацию. Значит, судебный процесс над врачами по каким-то причинам отменяется? Поистине – событие сверхнормативной значимости!

Пытаясь разобраться, как и за что сидела я, хороший человек Рувим Соломонович ни сном ни духом не ведал, насколько сам был близок к тому, чтобы угодить в запланированную властью «кампанию». Шквал телефонных поздравлений заставил задуматься ещё раз: как же задавлены все окружающие, если до момента официального «отката назад» жители провинциального Шадринска не решались ни на вскрик отчаяния, ни на слово протеста.

Мы замалчивали своё прошлое, «очередники» – своё настоящее. Одни хоронились от других. Отчего же рыдали люди 5 марта? От боязни, что такая жизнь могла смениться на какую-то другую?

С Севера от Димы тем временем стали приходить несвойственные ему оптимистичные письма. «Отсидевшие срок, – писал он, – могут теперь обращаться в прокуратуру СССР с просьбой „помиловать“ их». И будто бы «миловали». Акция эта ровным счётом ничего в жизнь не привносила. Не отменяла даже 39-й пункт, не разрешавший жить там, где человек хотел. По соображениям властей, помилование должно было доставить отсидевшим «моральное облегчение». Дима настаивал: «Напиши. Сделай это для нашего будущего. Прошу. Так или иначе, пригодится…»

Я не стала обращаться к правительству. Я вообще ни от кого ничего не ждала, ни в какие политические и общественные перемены – не верила.

* * *

Когда я написала Борису о том, что Дима приехал в Шадринск и я вышла замуж, он налетел на меня, как пережитый в Шадринске буран: «Что ты натворила? Приди в себя. Ты сошла с ума. Ты просто дура. Опомнись, богачка, юродствующая под нищую. Что это? Смирение? Усталость? Сжечь корабли? Издёвка над собой? Чем хуже, тем лучше? Цинизм? „Всё равно“? Сейчас? При желанной работе, накануне устройства всего? Любимая, такая живая, светлая! Мне страшно за тебя. Как тебе сейчас темно, как мутно. Дима? Вяло доживающий по инерции свою скуку, свою пустую жизнь. И ты? Какое глупое предательство. За то, что вы сделали, вы накажете друг друга сами. Уже наказываете. С первой минуты. На что ты пошла, чтоб вырвать меня из себя? Не вырвешь никогда… Хочу, чтоб ты проснулась, чтоб поняла, куда забралась во сне… Итак, теперь слушай меня. С тобой меня всегда подводила моя бережность. Я до идиотизма был с тобой деликатен. Но ты принимала это за что-то другое. Я люблю тебя. Я люблю тебя, как жизнь, как свободу, как правду. Ты мне необходима. И ты будешь со мной – чистая, ясная, чего бы это ни стоило нам обоим. Ты тоже хочешь этого. Молчи. Я знаю. И ты сделаешь всё, что я скажу. Слышишь? Я один из всех живых знаю тебя, понимаю, люблю в тебе всё. Я один из всех живых отвечаю за тебя перед твоей мамой, перед твоей сестрой Валюшей, перед Колиной памятью, перед Ольгой Петровной Тарасовой, перед Александром Осиповичем. А больше всего – перед собой, своей жизнью, своим представлением о Боге в людях, правде и любви. Наконец, я просто хочу счастья. Моё счастье – ты. А если я что-то знаю, того и хочу. Меня не собьёшь и не остановишь. Мы будем вместе. Твои сжигания мостов ничего не изменили и не изменят. Потому сегодня я требую, детка, как твой человек неизменный, как твоя вторая совесть и разум, я требую, Тамара: немедленно прекрати этот душевный распад. Сегодня же рви с Димой, извинись и выставь его за дверь. Ясно? Не отдам я твоего нутра. Оно моё. Моё… Раньше или позже ты вернёшься ко мне. И вероятно, я тебя всегда приму. Но лучше теперь, чем через год или пять. Не калечь себя. Немедленно уходи от него…» Письмо было нескончаемое. Не зная Диму, уничтожая его, он крушил и громил меня. Страдал сам? Да. Это было тоже очевидно.

Микунь, где находился в зоне Борис, и Княжпогост, куда Дима вернулся из Шадринска, отстояли друг от друга всего на сто километров. Как Борис истолковал возвращение Димы с Урала на Север, домыслить нетрудно.

* * *

Наступил месяц май. Театр готовился к гастролям по Уралу и Северному Казахстану. Я с нетерпением ждала отъезда. Неимоверная усталость от неудач с поисками сына, пережитое ошеломление от народного оплакивания вождя, растерянность перед волей, «наезды» власти, увольнение Димы и наша разлука истощили остатки сил. Я была одержима единственным желанием: выпасть из собственной биографии, из того, что было атмосферой страны.

Я смирно сидела в кузове грузовика, отрешённо глядя на беготню отъезжающих-провожающих и ожидая, когда машина стронется с места. Из театра выбежал директор, подошёл к борту: «Хорошо, что успел. Вам принесли целую пачку писем. Вот». Скопившихся на перлюстрации писем было действительно много. Ото всех сразу: от Димы, от Александра Осиповича, от Бориса, от Александры Фёдоровны, от Оли. Письма я всегда вскрывала незамедлительно. В тот раз не прикоснулась ни к одному: «Позже! Потом!»

Чернели вспаханные поля. А где-то уже зелёным туманом смотрелись всходы озимых. Переваливаясь с боку на бок, грузовик увозил нас от города, застревая, буксуя в месиве весенней грязи. То и дело слышалась команда: «Выходи… А ну, взяли… Ещё раз…» И снова – вёрсты, вёрсты…

После «слепого» дождя через всё небо цветными вратами раскинулась радуга. Нас окружало совсем иное пространство: покой и величественная красота уральской природы. Лесными дорогами проезжали от одного становища к другому. На огромных участках леса на стволы деревьев были аккуратно набиты жестяные жбанчики, в которые с сосен скупыми янтарными слезами стекала смола, а с берёз – сок. В промышленном покушении на девственный лес виделись умело хозяйничавшие руки человека – и чем отдалённее было место, тем искусней и опытней казался хозяин. Но смотреть на пораненные, плачущие стволы было неловко.

Поначалу мы играли в небольших городках, затем последовала череда селений, совхозов, и картины городской жизни постепенно стёрлись в сознании. О цивилизации напоминали телеграфные столбы и кое-где электричество. Те, кто был озабочен проблемами общественной жизни, начинали здесь тосковать. А я, с охватившей меня тогда мощью отрицания всего общественного и городского, повернулась навстречу природе, шла к ней, как к живой, ожидавшей меня прародительнице, с надеждой отрешиться от нагромождений своей жизни. Никогда больше сезонными ветвями души я так не совпадала с наступившим летом. Окуналась в тихие озёра, речушки, тонула в сумерках, вбирала в себя синеву гор, сухость бора и холодок низин с неисчислимыми оазисами незабудок.

В наших прогулках по безлюдным лесам более отчаянная, чем я, актриса Ася Б. срывала с себя одежду и нагая, перепрыгивая с пня на пень, потешно голосила: «Уа-уа!» Мне, тяготевшей к тишине, Урал открывал свою затаённую пропись. Углубившись одна в лес, я как-то оказалась у речки с высокими берегами из красного песчаника, в которых были прорыты пещеры. Собравшись с духом, ухватилась за ствол поваленного через речку дерева, повисла на нём и нащупала ногами твёрдое основание одной из пещер. В неглубокой, нагретой полуденным солнцем пещере было удобно и сонно. Я не отводила глаз от сверкающей на солнце речной глади. Из стихии воды в стихию воздуха выпрыгивали, взлетали ввысь рыбки – одна, другая… седьмая, двадцатая… То ли играя, то ли соревнуясь между собой, они разрешали любоваться своей прытью. Кто изящнее изогнётся, кто круче прочертит дугу?.. Неужели так грациозен и так наполнен радостью инстинкт всего живого?

До того уральского лета природа была фоном, а теперь, оттеснив к краю спектакли, отношения с труппой, предъявила себя во всём полновластье. Смысл проживаемых суток заключался теперь в том, чтобы совместить себя с лесом, озером, следить за тем, как зарождается и меркнет свет дня, переходя в сумерки, в темень. Чем самозабвенней я приближалась к зыбкой черте превращения утра в день, дня – в ночь, тем больше изумлялась порядку всего сущего. Я проникалась мудростью местных сказаний о Хозяйке Медной горы, о леших, о Мавке, о колдовском озере Сариклен. Все домыслы происходили из были. Что-то порой толкало в спину, нашёптывало в сердце: если не признаешь духов душою гор и вод, если не зайдётся сердце от почтения и страха, – природа заграбастает тебя, сомнёт и превратит в ничто. Если не хочешь быть поглощённой её всевластием, улови границы, которыми человек отчерчен от неё, вцепись и держись за них.

Для чего мне явилась в то уральское лето картина незагубленного Божьего мира? Наверное, в подмогу дыханию и – про запас. Кое-что я записывала в блокнот:

«Когда-то этот летний сезон будет к чему-то приписан. Чувствую: он меня прячет, защищает в своей истинности… Верю не только в то, что в этих лесах находят корень жизни женьшень, но и в то, что он вправду похож на человечка».

«…Познано благо временного самоизъятия, самоизбавления… Существует только то, что вокруг. Всё без меня! Всё – не больно. Даже о сыне не думаю…»

«Решительно всё здесь идёт в счёт Жизни. Значение приобретает каждая деталь: вскрик птицы, цвет коры на стволах. Всё, всё – говорит. У всего есть свой словарь…»

«Два дня пробудем в татарском районном центре Альменево. Поселили в семью. Не имела представления о таком гостеприимстве. Хозяин дважды приходил за мной в Дом культуры: „Пора уж отдыхать. Идёмте. Хозяйка давно ужин на стол поставила…“ Уступили свою постель. Сами улеглись на полу. Ничего не могла поделать. Хотела пойти в магазин купить мыла, голову помыть. Хозяйка остановила: „Да что это вы? Дома пуд мыла, а вы в магазин пойдёте? Нет уж…“ Согрели воды. Хозяин ушёл во двор, лёг в телегу с сеном, взял книгу. Пошёл дождь. Говорю хозяйке: „Ведь дождь пошёл. Надо, чтобы хозяин вернулся в дом“. Хозяйка спокойно: „Ни-ни. Разве что вас послушается“. Я вышла позвать его. Он: „Ничего, ничего. Я тут почитаю“. Это под дождём-то. Как ни упрашивала – не вернулся. Утром с рыбалки принёс к завтраку полведра рыбы. Хозяйка нажарила две сковороды. „Нравится ли?“ – спрашивали оба глазами. Я их благодарила улыбкой и словом. Здесь каждая женщина – женщина. Мужчина – мужчина. А каждая старуха – мудрец. Вскинет глаза на доли секунды – и ты уже у неё с приговором, как после праведного суда…

Во веки веков. Аминь!»

Руки Димы становились красноречивыми, когда касались клавиш рояля, а не листов бумаги. Но какие-то чувства переупрямили его. Лейтмотивом его писем с Севера стало: «Жить без тебя не буду. Умру». «Чем дальше, тем труднее переношу разлуку с тобой. И тяжелее всего, страшнее всего то, что ревную тебя. Ревную ко всем на свете… Ты так далеко от меня, такая красивая, такая талантливая и хорошая, среди людей, которые говорят с тобой, любуются тобою. Знаю, что ты безупречна ко мне и любишь, но от ревности теряю рассудок… Как только вернёшься с гастролей, сразу приеду за тобой. Устраиваться на работу в Москву поедем вместе…»

В конце августа заканчивался театральный сезон. Во что бы то ни стало я должна была вырваться из-под поручительства директорского партбилета, найти другой театр.

Для труппы увольнение Димы рассекретило наше с ним прошлое. В отношении актёров ко мне многое изменилось. Кто-то насторожился, у кого-то, напротив, возрос интерес ко всему, что я делала и говорила.

Актёры посмеивались над нашим режиссёром, который, сидя в кузове, держал наготове руки, чтоб отвести от меня ветви деревьев на лесных дорогах. Он заходил в грим-уборную, прислонялся к косяку двери, смотрел, говорил гримёрше, надевавшей мне парик: «Как я завидую вам, Лиля, вы прикасаетесь к её волосам». Я сердилась: «Прекратите, что это вы, право», а он в ответ блаженно повторял: «О-о-о!» Мне посвящали стихи. И самая старшая из актрис, Начинкина, не без лукавства подливала масла в огонь: «Как вы думаете, что я слышу от мужа, когда он просыпается? Он говорит: „Пойду посмотрю на Тамарочку. Никогда не видел, чтоб женщина по утрам была так хороша“».

Я не всё считала мишурой и комплиментами. Сопутствовавший мне с юности климат влюблённости научил отличать мужчин-охотников от мужчин-рыцарей, выработал привычку переводить излишний пыл в почтение. Привычка пригодилась и здесь. Но мужское внимание требовало расплаты.

Как-то я отправилась на вечерний спектакль заранее, решила дождаться коллег и прилегла у дороги в траву. Подошедшие актрисы уселись в кружок по другую сторону дороги. Не понадобилось много времени, чтобы понять: жена директора театра говорила обо мне. «Она опасна, она отбивает у нас мужей…» Навет стеганул, как плёткой. Опасна?.. Отбивает?.. Это обо мне? Беспардонная ложь! Я поднялась и, не оглядываясь, пошла вперёд. Не представляла, как смогу отыграть спектакль, не знала, как буду дальше общаться с теми, кого считала товарищами.

Судили и рядили не впервой. Боль и обида бывали нестерпимы. В такие минуты рвёшься «катапультировать»: «Сумею! Одна! Без всех!» И получалось. На высоте в самом деле было чисто. Только – студёно! Автономия не спасает, если рядом никого нет. Из холодины бесчувствия приходилось возвращаться к теплу людской среды, заново учиться строить отношения с людьми.

* * *

Борис освобождался в конце августа 1953 года. Несмотря на то что я от него ничего не скрыла, он писал: «На следующий же день после освобождения беру билет и еду в Шадринск». Моих категорических доводов: «Я замужем. Пожалуйста, не приезжай! Раз тебе что-то неясно, объяснимся в Москве» – он как будто не слышал. В своём последнем яростном наступлении, перечёркивая себя, он не просил, а кричал: «Не смей ничего решать! Даже думать ни о чём таком не смей! Пойми. Нельзя никак! Пишешь: „Всё было неверно“? Да, да! ВСЁ неверное было от меня, от казарм, от войны, от тюремщины. Всё верное – твоё, свободное. Твоя правда, твоя сила. Ты была здорова, а я нет. Твоё было нормальным, а моё – временно воспалённым. Там, где ты, я буду так же здоров. Обещаю. Это замечательно, замечательно, что ты вырвалась из всего здешнего, из всего „моего“. Мы равно нужны, равно хотим и хотели всегда одного. И мешал этому я. Не оттого, Зоренька, что я такой тяжёлый, преувеличенный. Нет же, верь… Я очень поддался удушью колючей проволоки. Я весь затёк в своей старой сношенной шкуре. Задыхался сам и тебя душил… Знаю, солнышко моё, как замучил, задавил собой… Рвался к жизни, и ты была весь мой выход. Ведь всё, что от целой жизни хотел, требовал от тебя одной… высасывал у тебя силушки, как типичный вурдалак, хлестал мою родную словами, когда ты своею силой, собой, из себя перекрывала эту разницу условий и самочувствия…

Как ты мне всё прощала – не знаю. Лучше, чем ты, твоё – невозможно, родная! Не-воз-можно! Никто бы не выдержал всего, чем навалился на тебя я. И я это знаю, помню и не забуду. А ты – забудь, забудь, солнышко, все мои дикие, безобразные сцены, все истерики, какие тебе устраивал, попрёки, больные, отравленные слова, слёзы, ревность ко всему, что не я. Как мне страшно, что ты это помнишь, что ты этого боишься для будущей жизни. Ты отчаялась и от боли всё захотела перевернуть, ты устала, птица, устала… Мука! Я это всегда понимал. А изменить не мог… Тут разума мало. Вот и неврастения, палачество (моё, не твоё)… Встреча необходима, как сама жизнь. Пойми! Услышь! Прошу! Молю!..»

Поистине, то была мука. Каждой своей клеткой я знала, что ощущает человек, когда при связанных руках и ногах душа рвётся в клочья, а другой этому не внемлет. При безнадёжности и смертном отчаянии переписка с Борисом помогла мне устоять. Такое не становится воспоминанием. В чём-то это бывает даже глубже любви. Но не любовью. Смыслу, содержанию таких отношений между двумя людьми изменять нельзя, но момент выбора – неминуем.

В то время на экраны вышел трофейный фильм о Великой депрессии двадцатых годов – «Судьба солдата в Америке». В финале герой спрашивает женщину, с которой прошёл «медные трубы»: «Кто ты мне?» Она задумывается и отвечает: «Этого я так и не поняла за всю жизнь». Подобный ответ был во многом применим и к нам с Борисом. Во всяком случае, я не знала, кем мы приходимся друг другу. Избегать встречи с Борисом после его освобождения я не имела права и не собиралась. Мне предстояло, глядя в глаза ему и Александре Фёдоровне, сказать, что свою дорогу я вижу без них. Борис между тем в каждом письме опять просил: «Настоятельно прошу: ничего не пиши Ма. Я всё скажу ей сам».

Гастроли близились к концу. Несколько спектаклей мы играли в санатории «Озеро Горькое». Озеро имело такую концентрацию соли, что его сравнивали с заливом Кара-Бугаз, где, как я помнила со школьной скамьи, соль составляла 16,4 %. Больные с костными заболеваниями рассказывали, как приезжали сюда на колясках, на костылях, а отсюда уходили – «видите, вот: на собственных ногах». Главный врач, доктор Сабо, и его коллеги содержали эту здравницу в образцовой чистоте и порядке.

По утрам в разогретой солнцем лодке я отплывала к дальнему берегу озера – наслушаться пчелиного жужжания и заоктавного посвиста птиц. Это воскрешало детство, нашу с мамой уединённую жизнь в полуразрушенном белорусском имении Пучково. Отсечённое начало жизни каким-то образом причалило к настоящему дню, и я стала верить, что уеду отсюда также «на собственных ногах».

Я прощалась с Уралом. Он поведал мне о мятежах и о страстях Земли, о клокочущей внутри неё магме, которая при землетрясениях нагромождала одни хребты и отроги на другие, образовывала солёные и пресные озёра. Вряд ли шестидесятая параллель была озабочена законами красоты в моменты катаклизмов. Но что-то Божье умерило её буйство, утвердило в особой стати и гармонии.

Какой-то отрезок пути нам предстояло проехать поездом. Плацкартный вагон был заполнен только наполовину. Я улеглась на вторую полку в пустом купе, глядела в окно. В соседнем купе один из наших самых одарённых актёров, Володя Бородин, что-то рассказывал. Несколько услышанных фраз остановили моё внимание, привели в замешательство. Он вспоминал, какой необычной и оригинальной была квартира актрисы театра имени Моссовета Веры Марецкой, сколько там было птиц, хомяков, клеток с разной живностью… Точно такое описание квартиры Марецкой я от кого-то уже слышала! И прежде чем я осознала от кого, у меня защемило сердце. Всё это мне рассказывал тот единственный человек, который не мучил, не предавал, а любил и которого я любила так, как бывает только однажды. Мне это рассказывал Колюшка.

Спустившись с полки, я попросила Володю Бородина зайти ко мне в купе.

– Вам что-то говорит имя Николай Данилович Теслик?

– Николай – мой товарищ… Мы с ним вместе учились в студии Завадского. Почему вы о нём спрашиваете? – осторожно спросил он. – Вы что-то знаете о нём?

– Что-то знаю…

– С ним, говорят, приключилось страшное?.. То, что и с вами? – сразу догадался Володя.

– Нет. С ним всё страшнее. Страшнее, больнее, чем может себе представить человек. Коля умер в лагере. Ему при жизни досталась мука, и умирал он в страшных мучениях.

Мне бы спрашивать и спрашивать Володю Бородина: «Что вас сдружило? Что вы помните о нём? Как? Кто? Когда?» Но я ни о чём не спросила.

Силы судьбы не дали нам с Колей пройти мимо друг друга. Подарили встречу в неволе. Спасли ценность жизни. То моё прошлое ни с чем и ни с кем не смыкалось. Ни с поездом, везущим в какое-то будущее, ни с этим самым будущим… Даже во мне самой оставалось неприкасаемым.

Последний гастрольный спектакль игрался в одном из больших уральских сёл. На прощанье нам истопили баню. Для смягчения жёсткой воды насыпали в шайки золу. Пока мы мылись и вычёсывали золу из волос, наступила ночь. Где-то поблизости выводил рулады баянист. И чего уж он только не вытворял: и в каскад сбрасывал мелодию, и в россыпь, и гудел, и нежно выстилал звуки. Будоражил, дразнил, призывал. Накинув на себя платок, я вышла на крыльцо. На завалинке сидела уже половина труппы. Играл паренёк лет пятнадцати. Талантливый, отчаянный, полный надежд. Мы спрашивали, поедет ли он куда-нибудь учиться. Собирался.

Занималась заря. Над огородами слоился белый туман. С реки задувал свежий ветерок. На гастроли мы выехали в мае, когда на полях только-только начинали зеленеть всходы. Возвращались, когда зерновые были сжаты, сено убрано в стога. Кое-где уже копали картошку.

Дима приехал за мной в Шадринск в непривычно радостном настроении. Мы навестили нашу хозяйку Анну Сергеевну. Остававшиеся до конца сезона две недели беззаботно и счастливо прожили в театральном общежитии.

Лёгким шагом я шла в дирекцию театра с заявлением об уходе. Рувим Соломонович попросил нас прийти вдвоём. Предложил мне и Диме остаться на следующий сезон.

– Под чей партийный билет на сей раз? – не удержалась я. – Самого секретаря горкома?

– Его уже сняли, – сообщил он. – Теперь другой. Говорят, не дурак, а это уже кое-что.

Труппа провожала нас в каком-то смущении. Говорились сердечные слова. Были слёзы. Чего-то в самом деле было жаль.

Неожиданно на вокзал приехал начальник Управления культуры из Кургана – Кауров. Тот, что просил: «Покажите мне актрису, которая играла Райну».

– Приглашаю вас с мужем на работу в Курганский театр. Соглашайтесь – не пожалеете. Повышу оклад. У вас будут роли. Для мужа есть работа в музыкальном училище, – соблазнял он нас. – Что-нибудь сообразим с жильём.

За приглашение «классом выше» мы поблагодарили, но тоже отказались.

Решение уехать было неколебимым. Жить надо было ближе к центру. Мне надо было искать сына.

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе