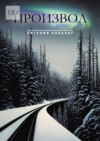

Читать книгу: «Жизнь – сапожок непарный. Книга вторая. На фоне звёзд и страха», страница 6

А симпатичная мне актриса Ася Б. была замужем за актёром Малого театра. Могла безбедно жить в Москве возле него. Он любил жену и звал её в уют московской квартиры. Ася обещала: «Я приеду. Я вернусь, но дай поработать ещё один сезон. Пусть мой театр захудалый по сравнению с твоим великолепным Малым, но тут я – кто-то, а там мне места нет. Мне бы только по вечерам выходить на сцену. Это нужно мне как воздух. А где – не важно». И муж, видимо, понимал её. Готовая помочь всем и во всём, Ася была самым тёплым человеком в труппе. Изобретала для меня имена:

– Томичек, Тамасик, дай я загримирую тебя по-другому… Как бы я теперь жила, если бы ты не открыла мне своего Роллана, если бы с Киплингом не познакомила…

В шадринских окрестностях ничто не напоминало о строительстве ГЭС, о высоковольтных линиях, волновавших воображение Бориса, когда он писал о бурлящей жизни «за Уральским хребтом».

На гастролях в старинных городах Урала нас селили в сохранившихся с прежних времён гостиницах. На второй этаж вели деревянные лестницы, с плешинами сошедшего лака на широких бортах перил. Похоже, ещё с прошлого века на дверях и окнах остались висеть бордовые плюшевые портьеры с кистями. В ресторанном зале сохранилась старинная мебель, в повадках официантов – расторопность, едва ли не угодливость.

В нашем репертуаре были пьесы Островского. Воспроизводимые на сцене драмы из купеческой жизни подчас казались сколком с никуда не канувших провинциальных нравов. Кто-то из зрителей после спектакля угрюмо и всерьёз отстаивал убеждение, что жену-изменницу надо «поучить» кулаками, не грех и убить. В этих же негромких городах встречались несуетно интеллигентные, с просветлёнными лицами люди. Они были здесь на виду. Их чтили. И я была убеждена: именно они обеспечивают прочность нашего бытия.

В пятидесятые годы все книжные магазины больших городов были заполнены собраниями сочинений марксистско-ленинского толка и политическими брошюрами. Купить что-то из классической и переводной литературы было малореальным делом. Но в небольших сельпо попадалось то, что в столицах днём с огнём не сыщешь. Продавцы охотно пускали к полкам: «Идите, смотрите сами». И предвкушение порыться в книжных развалах неизменно доставляло удовольствие при переезде из одного городка в другой. Книги стоили дёшево. Я накупала их для себя, для Александра Осиповича, для ссыльных друзей. Отправляла бандеролями на Север, в Сибирь и на Украину. «Сумасшедшая, беспутная, – откликался Учитель, – ведь я недаром испугался сообщению о бандероли. По самому оптимистичному расчету ты истратила 120 рублей. А почтовые расходы?.. И не успокаивай, не пиши, что ты всё это наворовала. Ну у кого может быть Гегель, Шопенгауэр, „Вопросы философии“? Что мне с тобой делать?» И приписывал: «Если представится случай, найди в третьей части „Былого и дум“ статью „Роберт Оуэн“. Это я подсовываю тебе трамплин, а прыгать будем вместе». От ссыльных друзей из Красноярского края, из Новосибирского, из Печоры поступали письма-крики и телеграммы-благодарности: «Зачем шлёте книги, когда нужны Вы сами?» «Особенно удружила Уилсоном „Брат мой, враг мой“, вот спасибо» и т. д.

Жизнь продолжала делиться на две ипостаси: условно творческую, с неприкаянным бытом, напряжёнными выездами, и внутреннюю, отделённую от реальности, которая существовала в переписке. Я упрямо рассылала запросы о местонахождении сына в адресные бюро разных городов, но получала всё те же однотипные ответы: «не проживает», «не значится». И мысль о сыне была загнана глубоко вовнутрь.

Тяготило и не давало покоя чувство вины перед Борисом и Александрой Фёдоровной. Аргумент в пользу прав на собственное сердце был неоспорим, но что делать с отчаянием Бориса, с долгом перед Александрой Фёдоровной, я не знала. Что-то могла обещать только правда как таковая.

С Урала я написала Борису подробное письмо, рассказала о поездке с Димой в Одессу. Равнодушия к себе Борис не прощал, умел больно стегать обвинениями. На этот раз я ждала негодующей отповеди, решительного разрыва, чего угодно, но только не того ответа, который пришёл от него:

«…В добром и честном письме ты убедительно раскрыла своё состояние. Всё в нём чувствую и улавливаю, как своё. Кроме одного: „неоднолетней цепочки причин, по которым так всё сложилось“ (я имела в виду нашу с Димой давнюю дружбу). Этого я никак не могу связать, понять. А знаешь ведь, непонятное мне – нож острый. Этим, кстати, ты меня всегда мытарила. Вдруг замкнёшься на чём-то, и точка. Назавтра – новый кончик. И не свяжешь, что-то важное упущено. Точечки, обрывочки, не дружба, а чайнворд. Вот и путаница. Дружба – дело открытое, на добрую совесть, а с умолчаниями она до боли несовершенна. Эх, родная, недоверчивые твои режимы стоят сердцу стольких бед!

Помнить о Диме мне трудно и ни к чему. Но я очень слышу тебя между строчек. И я скажу, из глубока и по-людски. И ты мне верь, сердцем верь. В таком не лгут. Я по-настоящему, серьёзно рад, если человек, с которым, нуждаясь в тепле, ты поделила кусочек жизни, был лучше и живей, чем мне казалось. На Диму моя радость, естественно, не распространяется. А за тебя рад, если ты получила больше, чем потеряла… Мне дорога каждая частица тебя, и раз уж она досталась кому-то, то я хочу, чтобы ты, чёрт тебя возьми, получила от этого радость. И чтоб потом не о чем было хныкать… Когда, оглядываясь назад, ты пишешь, что это было хорошо, я верю тебе, понимаю это за тебя, через тебя… Искренне добавляешь: „Я ещё мало говорю“. Малыш, дорогой! Ну тебя! Остальное расскажешь лет в семьдесят. А пока сердце любит и перешагивает через неточные слова, оно понимает, что хорошая душа не умеет бранить то, чему отдалась… Я резко отделяю случившееся от перспектив и далей твоей жизни в целом. Ты очень верно и мягко защитила кусочек своей жизни. Если бы ты стала осуждать недавнее, согревшее, это была бы не ты, и мне это было бы странно…»

Я была, судя по всему, однолинейнее Бориса. Удивилась. Очень! Но и возмутилась. Не могла и не хотела принять себя в образе жертвы минутной слабости, «побоявшейся голого мрака в себе». Не хотела блага прощения в обмен на инверсию мотивов. Такое толкование не имело ко мне отношения. За усилиями Бориса превозмочь себя я увидела недюжинные старания – не дать строению рухнуть, превратиться в руины. Я бы так не смогла! Чувствуя, какую боль он превозмог, призналась ему, что числю себя в отстающих.

«Утром получил письмо твоё, Зоренька. Гораздо более ровное, чем предыдущее. Ты что-то сильно преувеличиваешь, – ответил он незамедлительно. – Пойми главное, что если я в чём-то и „опередил“ тебя, так только в итоговом ощущении воли и разума как хозяев жизни, ощущении, которое и для тебя не за горами и вот-вот откроет тебе неоглядные возможности и пути!.. Зоря моя! Слышишь ли, каким полным, радостным пульсом бьётся во мне эта дружба чувства и мысли, дарящая всё большую уверенность в нас, понимание тебя и самую верную, земную, надёжную любовь к тебе, моя птица? Люблю тебя. Верю в тебя».

Говорят, геологи чувствуют места полезных ископаемых. Так Борис обозначил тогда перспективу человеческих возможностей. Он считает, что воля и разум не за горами и для меня? Для меня, не изведавшей ещё разворота стихий? Хорошо бы! Но сама-то я знала: ох, за какими ещё горами, с какими ещё пропастями в тех горах!

* * *

Холода за Уральским хребтом были страшнее стужи среднерусских зим. Морозы оглушали до звона в ушах, ещё летом заставляли думать о запасе дров, о том, чтобы не остаться к зиме без валенок, кожуха и ушанки. Кожух мне был не по карману. В своём тощем пальто я спасалась только быстрыми пробежками до телеграфа, до столовой. И всё равно зуб на зуб не попадал. Выездные же спектакли зимой на шестидесятой параллели были испытанием и на актёрскую, и на человеческую прочность.

У меня дрожало сердце, когда я распаковывала посылку из Одессы, собранную руками Елены Петровны. Вынимала из посылочного ящика тёплый гарусный свитер, длинные шерстяные чулки, платок, варежки. По очереди прикладывала все эти вещи к щеке, плакала и клялась при случае вспомнить о ком-то одиноком, нуждающемся в подобной заботе.

Был намечен выездной спектакль. Дирекция совещалась: отправлять нас при разгулявшейся вьюге или отменить поездку. Нехватка денег в казне пересилила тревогу за актёров. Сказали: выезжать!

До городка, в котором был запланирован спектакль, мы кое-как добрались. Зрителей, отважившихся прийти в клуб, набралось человек двенадцать. Денежная выручка была ничтожна. Пока шёл спектакль, вьюга разыгралась ещё пуще. За три часа на крыльцо клуба намело столько снега, что входную дверь пришлось сшибать с петель. Ночевать негде. Телефонная связь нарушена. Хозяева клуба советовали: «Езжайте по реке. Всё-таки берега – защита. Ветер не так рвать будет».

Мы обречённо залезли в грузовик. Обмотались костюмами, в которых играли. Рывками, буксуя, машина тронулась в обратный путь. Вёрст за восемь-десять до города мотор намертво заглох. Попытки оживить его ни к чему не приводили. Машину стало заносить снегом. После споров и перепалок одна часть труппы заявила, что натянет на себя всё, что ещё есть, чтоб утеплиться, и останется пережидать вьюгу в машине. Другие решили пробиваться к городу пешим ходом. Я присоединилась к тем, кому ожидание в застрявшей машине было не по нутру.

Ветер сбивал с ног, пригоршнями швырял в лицо колкий снег, слепил глаза. Сперва мы держались друг друга, но вскоре я стала задыхаться и отставать – в ту пору врачи находили у меня порок сердца. Когда удавалось протереть глаза, я ещё фиксировала чернеющие, маячившие вразброс знаки – фигурки людей. Каждый уже боролся за себя в одиночку. Шаг… ещё шаг. Падала, вставала. Стала терять веру в то, что выкарабкаюсь. Но когда неожиданно к вою ветра примешался посторонний, непонятный звук, а потом замаячил забиваемый снегом мутный свет фар, – рванулась вперёд что было сил. Слева, метрах в ста, бесноватую вьюгу таранил стрекотавший трактор с прицепом. Увязая в снегу, я устремилась навстречу двигавшемуся спасению. Трактор почти поравнялся с впереди идущими. До него было рукой подать. Кто там сидел за рулём – старый, молодой, одурманенный водкой прощелыга, – не знаю. Он не мог не видеть чернеющих на снегу фигур. Тем не менее, даже не приостановившись, трактор проехал мимо.

Мы снова сбились в кучку. Кто слал проклятия вслед протарахтевшему чудищу, кто стонал, кто просто сник. Вера в способность совершать что-то сверх собственных возможностей захлебнулась. В тот раз я поняла сполна, сколь относительна моя молодость. Лишь потрясение от беспримерного равнодушия тракториста заставило наперекор немощи выжать из себя ещё порцию сил.

Светало. Присмирела подуставшая вьюга. Впереди стал просматриваться город. Непостижимым образом мы дотащились до него. Навстречу бежал директор, кто-то ещё. Запоздалое раскаяние администрации вызвало отвращение и удесятерило обиду.

Такой ярости людей, оскорблённых безбожным к ним отношением, как на театральном собрании после того выездного спектакля, не вспомню. Всё, что актёры терпели, промерзая в грузовике, в неуютных грим-уборных, при нерегулярной выплате зарплаты, при всех своих бытовых и творческих неудачах они обрушили в тот раз на головы дирекции и профкома. Помещение, в котором происходило собрание, превратилось в поле гражданской войны: «Бездушные прохвосты! Скаредные крохоборы! Головотяпы!» – надрывно кричали актёры. «Посмотри на себя, бездарь! Что заслуживаешь, то и имеешь! Езжай работать во МХАТ!» – огрызались представители администрации.

Я была уверена, что после столь нелицеприятных слов примирение невозможно. Но вспышки справедливой ярости со временем сошли на нет. До очередной схватки наступило могильное затишье. Мне было привычнее, чем другим. Я происходила из жизни, в которой принципиально никого не защищали. Актёры же вольного театра были убеждены, что защита должна существовать. Странно, но ни дирекция театра, ни сами актёры не обращались за помощью в вышестоящие органы, понимая, что это бесполезно. Прежние просьбы – повысить кому-то зарплату, выделить театру хотя бы плохонький, но автобус вместо грузовика – райком и обком партии игнорировали, клали «под сукно».

Сверхплотный график выездных спектаклей, постоянное недосыпание, невозможность успеть отогреться вели к очевидной мысли, что возлагать надежды на какой-то «творческий рост» смешно и наивно. Такой театр, как МХАТ, отсюда представлялся не более реальным, чем висячие сады Семирамиды. При всём том на провинциальной сцене в безвестном Шадринске появлялись любопытные спектакли. Рождение их объяснялось природной одарённостью людей, сидящей в крови потребностью продемонстрировать её окружающим.

Разряжаясь, освобождаясь от неуюта кочевья, мы иногда после спектакля засиживались в фойе театра и до колик хохотали над бродячими сюжетами театральных баек. Может, и в самом деле истории были смешные, а может, и не слишком. Во всяком случае, театральные импровизации в тесном актёрском кругу совсем по-особому и в полный рост высвечивали натуральную силу талантов рассказчиков и заводил.

– Приехал, знаете ли, к нам в труппу актёр. Голосистый, но тупой как полено, – веселил нас самый старший из актёров, Молошников. – Ролей он не учил. Всегда просил суфлёра подкидывать ему текст. В труппе его не любили. Играл он у нас царя в пьесе, запамятовал название, простите. Ну так вот, по ходу спектакля вбегает вестник и вручает государю свиток с донесением. Поскольку текст там был написан от первого до последнего слова, мы решили над ним подшутить и подменили свиток чистой тканью. Он этот свиток вальяжно так разворачивает, глядит, а там – пусто. Он, знаете ли, шельмец, не растерялся. Протягивает свиток рядом стоящему актёру и велит: «Читай, боярин». Мы все замерли. А тому парню тоже смекалки не занимать: возвращает с поклоном обратно, разводит руками и уж так виновато и горестно говорит: «Прости, государь-батюшка, грамоте не обучен». Ну и пришлось «царю» отсебятину нести…

Главреж театра Николай Васильевич Зорин с озорным блеском в глазах мимоходом бросил мне:

– В «Наследниках Рабурдена» Золя будете у меня играть Шарлотту.

Я немедленно схватилась за пьесу. Шарлотта – сметливая служанка – разгадала, что её хозяин Рабурден, прикидываясь умирающим, потешается над сбежавшимися к его постели наследниками, которые наперебой тщатся заполучить куш покрупнее. Получить такую искромётную роль после ролей лирических героинь – важная веха. Это было приглашение в сценарий, который строчила жизнь. Главреж брал меня в свой спектакль, доверившись творческому любопытству. Мне же страстно хотелось его оправдать.

В рецензиях писали о сыгранных мной ролях: «тонкие, акварельные краски», «преисполнено аромата» и т. п. В рецензии на спектакль «Наследники Рабурдена» появилось: «ярко», «броско», «неожиданно», «темпераментно». А неуверенность в себе – не убывала.

* * *

В один из самых студёных январских дней от Димы пришло письмо. Он писал, что всё бросает и едет в Шадринск. За письмом – та же «московская» внезапность телеграммы: «Выезжаю. Встречай». Сердце обежал холодок. Я не очень хорошо представляла себе нашу встречу. Столько лет я считала, что знаю Диму, и, вероятно, знала, но его микуньское «никогда не приду» и финал одесских каникул убедили, что многое нуждается в перепонимании.

Актёрам я тем не менее сказала:

– Через два дня приезжает мой муж.

– Почему же вы раньше нам не говорили, что замужем? – оживились все.

– Сама не знала, – отшутилась я.

И посыпались вопросы:

– А он красивый?

– Увидите.

– Актёр?

– Нет. Пианист.

– Хороший?

– Редкостный.

В день приезда Дмитрия как раз шёл спектакль «Наследники Рабурдена». Поезд приходил в Шадринск около восьми часов вечера.

– Доверите мне его встретить? – загорелась пылкая Галя.

– Рискну, – поддержала я её тон.

– Какой номер вагона? Во что ваш Дмитрий одет?

Я гримировалась, когда вбежал озабоченный помощник режиссёра:

– Заболела аккомпаниаторша. Говорят, ваш муж пианист? Он сумеет с ходу что-нибудь сымпровизировать?

– Но он же ещё не приехал.

– Если поезд не опоздает, ко второму акту он должен быть здесь.

– Сумеет, конечно. Но я в это время буду на сцене. Сами с ним договаривайтесь.

– А он не обидится? Так, с налёта?

– Будем надеяться.

В тот момент, когда Дима в сопровождении Гали появился за кулисами, Шарлотта на сцене разводила в камине огонь. Вскоре один из наследников должен был сесть за рояль. И вот реплика произнесена. Обычно за ней следовала вялая интродукция. А тут вдруг вместо невыразительного музыкального проигрыша – мощный взрывной аккорд, за ним – другой, сверкающая россыпь звуков, накат лавины. Аркан на горло. Почти испуг, потерянность в глазах партнёров. Неуместный концертный блеск смёл полспектакля разом.

И едва закончился акт, хор вопросов:

– Что это было?

Так, и только так могло выразиться человеческое смятение Димы, то, что привело его на Урал.

После спектакля находившиеся на сцене актёры обступили его:

– Сыграйте что-нибудь.

– Сразу? Сейчас?

– Именно!

Я разгримировывалась и слушала, как, отодвинув дорожную усталость, Дима музыкой передавал единственное, что было важно: опасение, вину и призыв. Нет-нет, конечно, я знала его! Знала! Ещё не поздоровавшись как следует, мы с Димой встретились в тот вечер – так.

Рядом с книгами, как самое ценное из имущества, было водружено Димино «приданое» – радиоприёмник ВЭФ. От одного его вида жильё поумнело. Обогревалась комната той же электроплиткой. На ней же я готовила обеды. Другого быта мы не знали.

Ни в театре, ни в музыкальной школе города вакантных мест не нашлось. Дима устроился руководителем самодеятельного вокального коллектива на Металлический завод и по совместительству подыскал место руководителя хора в одной из средних школ. Репетиции, ежедневные спектакли «на стационаре», «на выезде», Димина работа в двух местах поглощали сутки за сутками, почти не оставляя нам свободного времени.

Диме нравилось всё, что я делала на сцене. А для меня мерилом таланта был он. Лучшими минутами той поры были те, когда после спектаклей, в опустевшем театре он садился за инструмент. Музыка бессонно жила в его пальцах. Она была его сутью. Торжествовала она и тогда. Давным-давно моя несчастливая мама сказала: «Если бы мне пришлось второй раз выйти замуж, я вышла бы за пианиста». Ненасытимую тоску по музыке она, как видно, завещала нам с сестрой. У Валечки был красивый голос; когда она пела, то вся преображалась. А мою тоску по музыке утолял Дима.

Не отдавая себе отчёта в том, что учиняет с людьми многолетняя отвычка от семейной жизни, мы не слишком уверенно строили наши отношения. С выездных спектаклей я часто приезжала в три-четыре часа ночи. Сидя в грузовике, мечтала о кружке горячего чая, о вопросе: «Замёрзла? Устала?» Это, как мне казалось, должно было быть непременной частью нашего «вместе». Дима же к моменту моего возвращения досматривал второй или третий сон. Ему надо было рано вставать на работу. Я мысленно заклинала: «Люби меня, Дим! Люби! Не отходи от меня. Согрей! Совсем я не храбрец. Меня терзает неуверенность в себе. И никто об этом, кроме Александра Осиповича, не догадывается. А ты – должен!»

* * *

Начало марта 1953 года застало нас с Димой в том же здании театра, в том же эрзац-жилье. Неторопливо разгримировываясь после спектакля, я крутила колёсико приёмника, пытаясь набрести на что-нибудь интересное. Дима читал. Звук был приглушён. Среди музыкальных и словесных нагромождений на одной из радиоволн я вдруг расслышала какое-то несусветное сочетание слов: «…о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина». В дикторской нерешительности мне померещилась весть о конце вождя. Зло, которое казалось бессмертным, могло сгинуть?! Неужели? Как когда-то в Микуни, я сорвалась с места и как безумная закружилась в танце: «ОН болен! ЕГО не станет! ОН – прекратится! Ты понимаешь?» И мы – замерли.

«Бюллетень о состоянии здоровья…» передавался с достаточно большими интервалами. Третье марта. Четвёртое марта. Стихли все шумы жизни. И наконец – голос Левитана: «Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством глубокой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 54 минуты вечера после тяжёлой болезни скончался Председатель Совета министров Союза ССР и секретарь Центрального Комитета КПСС товарищ Иосиф Виссарионович Сталин».

Умер! Умер производитель ЗЛА, ЛЖИ, МУЧЕНИЙ!

Свобода! Кто о чём, а я о том, что откроют ворота всех лагерей, освободят всех, кто ещё жив! Вернут домой из пожизненных ссылок Тамару Цулукидзе, Александра Осиповича, Алексея и Миру Линкевичей, Льва Финка, Семёна Карина, Семёна Ерухимовича, освободят из лагеря Бориса, многих и многих друзей!

Объявили: «В театре состоится общегородской траурный митинг».

К театру стекался народ. Уповая на формулу «народ безмолвствует», мы с Димой заняли места в одном из последних рядов. Но у сидевших в зале людей, у выходивших на трибуну ораторов в выражении лиц, в тональности выступлений присутствовала не только скорбь, но и растерянность, чуть ли не паника. Кое-кому из пытавшихся выразить своё отношение к смерти вождя удавалось произнести три-четыре связные фразы, после чего следовали всхлипывания. По щекам у мужчин и женщин катились слёзы.

Уже на следующий день стали демонстрировать размноженные в прокате киноплёнки с заснятыми у репродукторов толпами граждан СССР, оплакивающих вождя. На таких же митингах, как наш, ораторы срывающимися от горя голосами произносили схожие слова: «Несчастье, постигшее народы всего мира… Дадим же клятву продолжить дело Великого Кормчего…»

Мы с Димой испытали на себе всю меру презрения сталинского режима к Человеку и теперь, глядя на происходящее, чувствовали себя свалившимися с другой планеты. Много лет мы были слиты с подневольными массами людей с «общим выражением лица», у которых были отняты семьи и честь. Суровые обескровленные лица, сомкнутые губы говорили о полной израсходованности физических и нравственных сил. И тогда, в марте 1953 года, меня поразило столь же «общее выражение» бесконечного горя по поводу смерти тирана. Я отказывалась видеть в истерии правду и подлинность человеческих чувств. Не могла понять, кого и что оплакивает многомиллионное население державы, кого продолжает называть: «отец родной»… Картина массового проявления горя свидетельствовала о какой-то жуткой одномерности или о всеобщем гипнозе. Проклюнувшаяся в душе вера, что с уходом Сталина всё встанет с головы на ноги, принуждала задуматься, где голова и где ноги у нас самих.

Ожидаемой политической амнистии между тем не последовало. Никого из «политических», отправленных в пожизненную ссылку, не вернули. Амнистия коснулась только осуждённых по уголовным статьям.

Не прошло и двух недель после смерти вождя, как меня пригласили в администрацию. Ссылаясь на выписанный пожарниками штраф за разрешение актёрам жить в здании театра, нас с Димой попросили переехать в «частный сектор». Домик, в который нас отселили, стоял на окраине Шадринска. Одноэтажный, покосившийся, без всяких удобств. Крашеные полы, тряпичные половики в тусклую бежево-зелёную полоску. В левом углу комнаты икона Казанской Божьей Матери. Под нею успокаивающе тихо горел огонёк в гранатового цвета лампадке. Чистая скатерть на столе. Зеркало над комодом. Кровать в углу. Несмотря на март, белый целинный снег за окном. Хрипловатый скрип калитки оповещал о возвращении домочадцев. Хозяйка, Анна Сергеевна, была добра и ненавязчива. После спектаклей и с выездов я спешила к Диме, в этот несуетный угол.

Разговоров о сыне мы с Димой не вели. Я продолжала искать его. Мука – никуда не девалась. Но здесь, в окраинной тишине, я сочла счастливым озарением мысль о возможности иметь второго ребёнка. Дочь! Чтобы всё с самого начала: кормить, растить, но не за проволокой, а на свободе, в согласии. Я хорошо помнила, как сильно горевал Дима, узнав о смерти своей дочери Стеллы. Не сомневаясь в том, что обрадую его вестью, сказала:

– Я жду ребёнка.

Дима испуганно, без раздумий обрубил:

– Что ты! Сейчас? Нет, нет! Не время!

Да разве я не понимала, что у нас нет своего жилья, нет необходимых вещей? Но ребёнок – это уже семья, тепло, смысл. Мы – двое работоспособных людей. Так почему же «не время»? Не было в моей жизни поры, когда рождение ребёнка было бы своевременно. Не было и уже не будет.

– Сейчас невозможно, – твёрдо повторил Дима. – Я был бы легкомысленным человеком, если бы сказал: «Да. Я рад».

Излишне было разъяснять, почему мне так необходим ребёнок. Дима был одним из самых близких свидетелей того, как меня лишили сына. Я смотрела в его глаза. Ждала более убедительных доводов. Не понимала, где и в чём они увязли. Это привело к нашей первой тягостной размолвке.

Дима навещал меня в больнице. Говорить было не о чем. Мы вместе вышли из одной катастрофы, и я не могла понять, как, решившись на семейную жизнь, можно так по-разному понимать её смысл.

Наверное, то, что произошло через несколько дней после моей выписки из больницы, можно назвать безжалостным срыванием бинтов с незаживших ран. Наездом грузовика. А возможно, и роком.

Дима уходил на работу рано. Возвращался поздно. В то утро, ещё до моего ухода в театр, он вернулся бледный, совершенно раздавленный.

– Что стряслось? Боже мой, что?

– Меня уволили!

Для таких, как мы, увольнение с работы без предупреждения было преамбулой ареста или других репрессивных мер.

– За что? – вырвался у меня трижды бессмысленный вопрос.

Заводское начальство гордилось тем, что заполучило такого музыканта. Вокалисты на заводе объяснялись Диме в любви.

– Так за что всё-таки? За что?

– Вызвали в отдел кадров, сказали: «Вы уволены». Ничего не захотели объяснять. Я настаивал. Направили к секретарю парторганизации. Тот что-то мямлил, мямлил, в результате сказал: «По распоряжению секретаря горкома партии. Отсидевшим по политическим статьям работать на идеологическом фронте не положено».

Музыка – идеологический фронт? Распоряжение секретаря горкома партии ставило точку на всех других попытках устроиться на работу по специальности. Я растерянно спросила:

– Что делать?

– Завтра же уезжаю отсюда, – ответил Дима.

«Уезжаю»? Вместо «уедем»?!

– Куда?

– Обратно на Север. В Княжпогост. Меня оттуда не хотели отпускать. Там мне работа гарантирована.

Молча, про себя, я взмолилась: «Опомнись! Забери произнесённое назад! Не говори слов, которые исключают меня из твоей жизни!» И когда схлынула обдавшая холодом волна, уже отстранённо прокомментировала:

– Что ж, пожалуй! Кстати, ты забыл, что я сидела по той же статье?

– Уедем вместе, – спохватился он, – вместе поедем в Княжпогост или в Микунь.

– То, что я оттуда сбежала, что на меня объявлен всесоюзный розыск, ты забыл тоже?

Наверное, Дима никому не должен был отдавать свой выигрыш – выжил, освободился. А я не должна была укорять его за слова: «Завтра же уезжаю отсюда». Всё так. Но какая-то правда о нашем ненадёжном «вместе» вышла наружу.

В театр я шла, готовая к увольнению. Неохотно и лаконично Рувим Соломонович сказал:

– Работайте спокойно. Что касается вашего мужа, поверьте, я пытался помочь, но сделать ничего не смог.

Посвящённый в этот вопрос член партбюро театра рассказал мне, как, прибегнув к доводу «производственной необходимости», директор просил в горкоме партии оставить Петкевич доработать в театре до конца сезона, поскольку в случае её увольнения расписанный на параллельные спектакли репертуар повалится. Театр останется без гастролей. К вящей моей досаде, правду мне тогда сказали не всю. Упрашивая оставить меня в театре, директор вынужден был поручиться за меня собственным партбилетом. Это, как и то, что наше выселение из театра было также санкционировано горкомом партии, стало мне известно значительно позже. Мы, оказывается, в любое время могли «совершить диверсию» в театральном здании. В высокой инстанции о подобной опасности говорилось совершенно серьёзно.

Нас с Димой обошёл повторный арест. Обошла ссылка. Нам припасли задачу: проверить себя «вольной» жизнью. Наш брак не был официально зарегистрирован. Его чувство было скорее влюблённостью, чем страстной любовью. И в тот момент всё свилось в тугой узел и подчинилось новой, более жёсткой и более современной логике: правота Димы насчёт идеи завести ребёнка разумна и не идёт ни в какое сравнение с моим легкомыслием. Он отрёкся от меня при первом наплыве страха – и возвращение на Север стало для него единственным реальным выходом.

Я знала, и он знал, как растекается по жилам человека безобразие страха и как неверно в нашем положении считать это постыдным. Памятуя его поддержку в моей истории с микуньским ГБ и видя, как сейчас запаниковал он сам, я пожалела его и пожалела нас с ним вместе. Оставшись в тот день вдвоём в тишине ветхого дома на выселках, мы больше не гадали, что ещё готовят для нас партийные власти города. Мы простили друг другу всё вырвавшееся сгоряча, отыскали нужные друг другу слова.

Нам обоим хватало бесконечных потерь. Но я по-прежнему не умела расставаться с близкими, оставаться без них. Когда отняли сына, в буквальном смысле слова билась головой о стену. Теперь вслух не стонала, ни о чём не спрашивала и ничего не просила. Дима фактически уезжал из Шадринска так, как недавно бежала из Микуни я.

Перед произволом и беззаконием бессильны и возраст, и опыт. Способы лишать достоинства в те годы не знали границ, не имели табу: «Не подпишешь, что ты шпион и сволочь, растопчем твою жену (или мужа), твоих детей, тебя самого». Естество человека пропарывалось до инстинкта: «Жить!» А затем – глубже, до мольбы: «Помоги, о Боже, не жить!» Выкупая у режима право уцелеть самим, его исполнители садистски добирались до вековых глубин природы, извлекали на поверхность женское и мужское начала, швыряли его на свою «наковальню» и расплющивали. Всё оскорбляли в женщинах. Из мужчин выделывали немужчин. Без этого знания нас представить нельзя.

В память врезалась одна, сравнительно безобидная сцена. Приезжая после Колюшкиной смерти из Микуни в Княжпогост, я носила передачи его друзьям. Ждала, когда их строем поведут с работы в зону. В один из приездов шла по краю деревянного тротуара вдоль канавы, заполненной пористым весенним снегом. Надо было поравняться с Жорой Бондаревским и Серёжей Аллилуевым, чтобы они изловчились и перехватили у меня сетку с провизией. Не рассчитав расстояния, я оступилась, упала и по пояс провалилась в канаву. Строй уркаганов взорвался животным гоготом. Хохотали они, хохотал конвой (там это называлось «ржать»). Я барахталась в снегу, пытаясь выбраться из канавы. Лишённый возможности выйти из строя, Жора поднял руки к небу, грохнулся на оба колена и взвыл от беспомощности: «Помогите же ей!» Со словами: «Ишь жалостливый какой!» – конвоир огрел его по спине прикладом. Кто-то из идущих сзади зэков рывком подхватил его под руки. Дикое «сообщество» протопало мимо.

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе