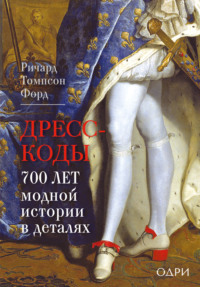

Читать книгу: «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях», страница 4

Глава 3

Знаки веры

О платьях с «предельно длинными» шлейфами, о серьгах и других суетных привычках верующих женщин. Вдохновлено Кристианом Диором

В СРЕДНИЕ ВЕКА И В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЦЕРКОВЬ, как и знать, была одним из самых важных институтов европейского общества: одним из трех сословий королевства при старом режиме во Франции перед Великой французской революцией и одним из двух благородных сословий в Англии. Как и знать, церковь демонстрировала свой статус особой одеждой и присоединялась к аристократическому классу в осуждении разрушительного влияния моды.

Представители церкви считали, что мода поощряет чувственность, бросает вызов традиционным гендерным ролям и мешает символизму, отделяющему язычника от верующего. Хуже всего было то, что мода облегчала самоутверждение – раннюю форму гуманизма эпохи Просвещения, который в конечном итоге вытеснит Бога, церковь и теологию с их позиций в космологической иерархии. Предчувствуя эту угрозу, пусть и не весь размах или точную форму грядущих перемен, церковь Средневековья и эпохи Возрождения вела священную войну против моды, используя наставления, угрозу божьей кары и земную политическую власть, чтобы усилить регулирующие дресс-коды. Несмотря на все эти усилия, мода процветала. Она повлияла даже на традиционный церковный наряд, осложняя и нарушая его особый символизм.

Вестиментарные гетто

В 1427 году Бернардин Сиенский стал автором своеобразного дресс-кода. Это был не законодательный указ, а риторические вопросы, определяющие значение модных нарядов и наказания для женщин, которые их носили.

«Как вы поймете, где взять денег в долг? По вывеске. Как вы поймете, где продают вино? По вывеске. Как мы находим постоялый двор? По его вывеске. Вы идете в таверну за вином, потому что увидели вывеску. Вы говорите хозяину таверны: «Налей мне вина…» [А что насчет] женщины, которая надевает одежду или украшает голову модными штучками, которые все равно что вывеска распутницы? Вы попросите ее о… вы понимаете, о чем я говорю. Вы попросите ее об услугах распутницы, так же, как просите вина у хозяина таверны»67.

Такие моральные суждения об одежде были мягкой силой наряду с регулирующими законами своего времени. Они одновременно выполняли две функции: объясняли сбивающее с толку изобилие новых стилей понятными для массовой аудитории словами и создавали оправдание для формальных и неформальных санкций для нарушителей. Главным предметом светских регулирующих законов был статус.

А вот первой заботой подобных церковных нравоучений была стабилизация отношений между одеждой, полом и религией. Если регулирующие законы гарантировали, что одежда обозначает социальное положение, религиозные и моральные дресс-коды предназначались для того, чтобы одежда была олицетворением пола, греха и религиозных убеждений.

Одежда – это не только знак гендера, ее задача отличить греховное проявление сексуальности от добродетельного, особенно для женщин. Проповеди Бернардина Сиенского были частью давней традиции религиозного морализаторства, направленного против моды. Первые христиане учили верующих одеваться скромно, особо осуждая женщин, пользовавшихся косметикой, носивших яркие одежды или украшения. Ко II веку христианское духовенство начало формально закреплять церковные обычаи, появились подробные правила, касавшиеся одежды.

Отец церкви Тертуллиан предложил понятные ограничения, основанные на принципах строгости и скромности. Он выступал против роскоши любого рода. Подчеркивая тщеславный характер украшений, он написал: «Даже если мы называем это жемчужиной, ее определенно следует рассматривать как всего лишь твердый и круглый комок внутри раковины». Тертуллиан предостерегал против одежды, окрашенной яркими красками: «Мы не можем предположить, что Господь был не способен создать овцу с фиолетовой или небесно-голубой шерстью… Следовательно, такую шерсть следует считать порождением дьявола, разрушителя природы».

Он советовал женщинам-христианкам носить покрывало, «оставляя открытым только один глаз и довольствуясь этим, ибо лучше наслаждаться половиной света, чем распутно открывать все лицо». Тертуллиан настаивал на том, что христианам следует быть «нетерпимыми к тому, чтобы становиться объектом желания». Он выступал и против косметики: «Эти женщины определенно грешат против Бога, раз они умащают лицо кремами, пятнают щеки румянами или удлиняют брови сурьмой. Очевидно, они не удовлетворены творческим мастерством Господа».

Он бранил тех, кто пользовался краской для волос и делал сложные прически, носил парик или заплетал косы, указывая на то, что тщеславные женщины не смогут взять свои ухищрения с собой, когда будут получать свою последнюю награду или последнее наказание: «Почему не позволить Господу увидеть вас сегодня такими, какими Он увидит вас в день Страшного суда?»68

Бернардин Сиенский продолжал эту традицию. Он путешествовал по Итальянскому полуострову и проповедовал отказ от излишней роскоши. Он сравнивал женские украшения с Вавилонской башней: «Как Нимрод, строивший великую башню, пытался возвести ее против воли Господа, так и подобные сооружения на голове… будут считаться восхвалением себя и восстанием против Бога. Вы определенно можете увидеть наверху валы и узкие бойницы… волосы и драгоценные камни. Прямо перед вами лицо, накрашенные глаза и инфернальная улыбка; на щеках сияют румяна»69.

Средневековые христиане считали проступок Евы в райском саду прототипом женской слабости: присущая женщинам греховность тела стала одним из догматов веры. Считалось, что женщины по природе своей склонны к греху тщеславия, и роскошная одежда является признаком этой предрасположенности. Согласно одной средневековой притче, одна женщина

«появилась в церкви, разодетая как павлин, не замечая, что на длинном шлейфе ее роскошного платья сидело множество мелких демонов… Они хлопали в ладоши от радости… так как неуместное платье женщины было ничем иным, как ловушкой дьявола»70.

В соответствии с таким отношением многие законы запрещали проституткам подчеркивать свою привлекательность мехами, серебром, драгоценными камнями и другими украшениями, считавшимися «выражением… любви женщин к украшательству»71. И все женщины, носившие красивые, привлекающие внимание, модные наряды, даже те, кому классовая принадлежность это позволяла, сталкивались с моральной цензурой.

Но многие средневековые дресс-коды и дресс-коды начала эпохи Возрождения не пытались упразднить роскошную одежду. Вместо этого они превращали любую одежду в символ пола, указывающий одновременно и на биологический пол, и на добродетельность или греховность. Законы многих городов даже требовали от проституток носить одежду ярких тонов с изобилием декоративных деталей, таких как ленты, в знак принадлежности к их профессии.

В каком-то смысле эти законы пытались укрепить регулирование в одежде, используя обратную психологию, подобную той, что описывал Томас Мор в своей «Утопии». Обязывая падших женщин носить броскую одежду, закон делал ее отвратительной для достойных женщин. К примеру, в XIV веке в Сиене проститутки должны были носить шелка и обувь на платформе, которые регулирующие законы запрещали. Точно так же в 1434 году, после того как религиозный комитет постановил, что платья со шлейфом «непристойны, аморальны и чрезмерны, и в действительности являются нарядом проститутки», епископ Феррары издал указ, что только проститутки и могут их носить72.

В XIV и XV веках итальянские города Пиза и Милан потребовали, чтобы проститутки носили ярко-желтые ленты или особые накидки, как символы их профессии. Во Флоренции в XV веке проституток заставляли оповещать о своем появлении звоном колокольчиков, прикрепленных к капюшонам накидок.

* * *

Летом 1416 года, примерно за десять лет до того, как Бернардин Сиенский осудил женское тщеславие, женщина, которую обозначили как «Аллегра, жена Иосифа», была арестована в итальянской Ферраре. Ей присудили штраф в десять дукатов за то, что она появилась на публике без серег73. Ее модное преступление заключалось в том, что она не продемонстрировала визуальный знак своей общины. Аллегра была иудейкой, а закон предписывал еврейским женщинам носить «висячие кольца в ушах… неприкрытые и видимые всем»74.

Символизм тут не мог быть яснее: в эпоху, когда излишние украшения считались признаком греховности, иудейки по закону должны были носить заметные украшения. Дресс-код, осуждавший украшения как признак тщеславия, сделал их обязательным знаком иудаизма.

До XV века иудеи в Северной Италии жили, по большей части, в гармонии с христианами, соседствовали с ними и делили многие вековые обычаи и моды. Как пишет историк Дайана Оуэн Хьюз,

«евреи часто становились полноправными жителями итальянских городов, которые не только признавали их право на это, но и иногда назначали на общественные должности… Их жилища были разбросаны по городу, стояли рядом с домами христиан… Стало в высшей степени трудно отличать иудея от христианина. Они говорили на одном языке, жили в похожих домах и одевались с оглядкой на одни и те же моды»75.

Иудеи были социально интегрированы в эти города, они были жизненно необходимы для местной экономики, поставляли товары и финансовый капитал знати, а иногда и самой церкви: «Когда братия нуждалась в деньгах, монахи закладывали свои библии еврейским ростовщикам; когда им требовалась новая крыша, они шли к еврею – торговцу скобяными изделиями… Когда монастырские матрасы начинали разваливаться, они искали еврейского мастера по матрасам…»76

Короче говоря, в повседневном бытовом взаимодействии типичный итальянец с Севера не отличал христианина от иудея и зачастую не мог этого сделать. И в этом, с точки зрения церковных властей, и заключалась проблема. Начиная с Четвертого Латеранского собора 1215 года религиозные эдикты требовали, чтобы иудеи носили отличительные знаки.

К примеру, в 1221 году Фридрих II, император Священной Римской империи и король Сицилии, потребовал, чтобы иудеи королевства носили знак отличия, хотя Хьюз пишет, что «ни одно муниципальное правительство не заставляло своих горожан-евреев строго следовать… законодательству». В 1322 году в Пизе требовали, чтобы «иудеи… дабы опознавать их и отличать от христиан… должны иметь и носить ясно видимый знак, а именно букву О из красной ткани»77. В Риме в 1360 году мужчинам-иудеям следовало носить красную верхнюю одежду, а иудейским женщинам – красную верхнюю юбку. Но подобные эдикты, касавшиеся одежды, были исключением и не слишком строго соблюдались.

В XV веке, по мере роста антисемитских настроений, законы, обязывавшие иудеев носить отличительный знак, множились, их суровость росла. В 1423 году в своей речи в Падуе Бернардин Сиенский оправдывал неприязнь к иудеям, которая в последующие эпохи превратилась в атавистический расизм: «Вы совершаете смертный грех, если едите или пьете с ними… Больной, желающий вернуть здоровье, не должен обращаться к иудею… [И] не до́лжно купаться вместе с иудеем»78. В антисемитской статье осуждали банкира-иудея, дававшего деньги в долг под проценты, как своего рода сексуального извращенца, который «отдает свои деньги во время противоестественного акта стяжательства», соединяя грехи жадности и похоти. Церковники, настаивавшие на межконфессиональной сегрегации, точно так же связывали похоть увешанной драгоценностями соблазнительницы с жадностью иудеев.

К примеру, Иаков Маркийский настаивал на том, что женское тщеславие было одновременно и отличительным признаком, и инструментом жадных иудеев: жажда роскоши ввергала христианские семьи в долги и в конечном итоге заставляла их «закладывать у иудея одежду за десять [сольдо], которую он перепродаст за тридцать… Так иудеи богатеют, а христиане нищают»79.

Хьюз пишет, что «знак иудея, которым помечали евреев на Итальянском полуострове в пятнадцатом веке, практически всегда является следствием» религиозных учений, которые связывали нечистоту иудеев с развратом в космополитических городах, где христиане и иудеи беспорядочно смешивались. Антисемитская кампания сегрегации была еще и кампанией против городов.

Она защищала якобы чистых и скромных селян от грешных и развращенных горожан: «хитроумно объединяя нечистоту иудеев и нечистоту городского общества…»80

Поэтому новые законы требовали от иудеев носить особую одежду, по которой их можно было бы сразу опознать. Эти дресс-коды делали религиозную веру очевидной и тем самым усиливали идею, что иудеи физически отличаются от других людей, являются отклонением от нормы. Серьги стали символом тщеславия иудеев почти случайно, и христианские власти воспользовались удачным стечением обстоятельств. В Северной Италии, как и в других частях Северной Европы, ношение серег не было широко распространено. Регулирующие законы городов Северной Италии, как и подобные законы Франции, Германии и Англии, не упоминали серьги, и в общественных архивах этих регионов нет никаких сведений о том, что их отдавали в заклад81.

Но в Южной Италии серьги были модными и у христианских, и у иудейских женщин. Когда иудеи впервые мигрировали на север, спасаясь от гонений инквизиции, они принесли эту моду с собой. Какое-то время иудейки выделялись благодаря серьгам. Но к XV веку, когда Аллегру, жену Иосифа, арестовали за отсутствие украшений в ушах, большинство иудеек в городах Северной Италии уже отказались от серег. Так как церковные власти осуждали серьги как знак тщеславия и назвали их знаком позора и греха, новые дресс-коды заставили иудеек снова носить их.

Во многих итальянских городах, особенно на юге, где серьги никогда не были знаком отличия иудеев, закон требовал, чтобы они носили особую одежду – красные юбки, желтые вуали, красные или желтые знаки и красные накидки. У этой одежды не было иных смыслов, кроме тех, что вкладывали в нее дресс-коды, определявшие ее как знаки иудаизма.

Но серьги были более содержательным символом с более древними ассоциациями. В религиозном искусстве при антропоморфном изображении смертных грехов зачастую грех тщеславия – это женщина, облаченная в роскошные одежды и с драгоценными серьгами. Достойные женщины, напротив, изображались с ничем не украшенными мочками ушей. Проповеди Бернардина Сиенского вдохновляли верующих сжигать предметы роскоши – украшения, дорогую одежду, косметику, произведения искусства или литературы с чувственной или языческой тематикой.

Эти ритуалы были предшественниками известного масленичного «Костра тщеславия» во Флоренции в 1497 году: проповеди Джироламо Савонаролы подействовали на людей так, что были сожжены многие книги, музыкальные инструменты и произведения искусства. Дресс-коды, требовавшие от иудеек носить серьги, усиливали взаимосвязь между иудеями и греховными предметами соблазна. Ассоциация серег с иудеями предполагала, что серьги – это греховные предметы, и в то же время ассоциация серег с грехом указывала на то, что иудеи грешники.

Новые дресс-коды заставляли иудеев носить такие же яркие ткани или одежды, как у проституток. К примеру, в XV веке иудеек в Риме обязали носить красные верхние юбки, которые носили и проститутки. Иудейские женщины в других частях Италии должны были носить желтые вуали, которые являлись знаком проституток в итальянских городах в XIV – XVI веках. В 1397 году венецианский закон требовал, чтобы иудеи носили желтый знак, а по закону 1416 года проституткам и сводникам следовало носить желтый шарф82.

В Витербо любую иудейку, осмелившуюся появиться на улице без желтой вуали, мог донага раздеть первый же встречный человек. Такое же наказание грозило в других городах проституткам, вышедшим за пределы кварталов, где им разрешалось предлагать свои услуги клиентам83. Серьги были еще и знаком неумеренной чувственности, которой, с точки зрения закона, обладали еврейские женщины и проститутки. Если, как настаивал Бернардин Сиенский, предметы роскоши были признаком падшей женщины, то им предстояло стать и знаком иудея.

Итальянские иудеи со своей стороны изо всех сил старались разоблачать антисемитские стереотипы. В 1418 году они создали собственные дресс-коды, разрешавшие носить плащи из соболя, горностая, шелка и бархата только при условии, что роскошные ткани будут полностью скрыты от посторонних глаз. «Чтобы мы могли выглядеть скромно и смиренно перед нашим Господом Богом и чтобы не вызывать зависть неевреев»84. Но это не помогло.

Пропаганда, связывавшая евреев с нездоровой и противоестественной сексуальностью, помогла христианам с легкостью обвинить их в распространении болезней. К примеру, когда Венеция страдала от эпидемии сифилиса, город обратился к лекарям-иудеям, чтобы лечить болезнь, но в то же самое время обвинил их в ее распространении. В 1520 году венецианский хирург и ученый Парацельс обрушился на городских лекарей-иудеев, которые «очищают кишечник [сифилитиков], мажут их мазями, моют и производят всевозможные нечестивые манипуляции».

Лекари-иудеи, лечившие заразившихся сифилисом, проказой и особенно чумой, часто носили особую одежду, которая должна была защитить врачевателя от испарений болезни. Такой наряд был предшественником канонической птичьей маски, которую лекари носили во время эпидемии чумы в XVII веке. Так как многие лекари в Венеции были иудеями, особенно те, кто лечил заразные болезни, странный костюм начали ассоциировать с иудеями. Ассоциация с болезнью и смертью стигматизировала их. Появившееся в результате отвращение достигло кульминации в физической сегрегации венецианских иудеев в 1516 году в районе, который назвали гетто. Это слово произошло от итальянского глагола gettare, что означает «выбрасывать». Впоследствии так стали называть изолированные этнические кварталы.

Обязательная особая одежда итальянских иудеев была своего рода передвижным гетто, социально изолируя их, но при этом позволяя им служить своими талантами и ресурсами привилегированным членам общества.

Но ничто столь заметное, как серьги, не могло долго оставаться эксклюзивной собственностью маргинальной части общества. Серьги скоро стали модными у самых могущественных его членов. Хотя регулирующие законы многих итальянских городов в XV веке запрещали христианкам носить серьги, к XVI веку новые дресс-коды сделали роскошные наряды и драгоценные украшения эксклюзивным знаком знати, предназначенным лишь для социальной элиты.

К примеру, в 1401 году в Болонье запретили всем женщинам, вне зависимости от статуса, носить золото, драгоценные камни, шелк и бархат. Но к 1474 году дочери важных членов гильдии могли носить золотые и серебряные ткани, а в 1521 году закон позволял иудейкам Болоньи носить не больше трех колец и трех золотых булавок. Закон лишил их серег, которые они до этого должны были носить как позорное клеймо85.

Точно так же венецианский декрет 1543 года запретил проституткам носить «золото, серебро или шелк… ожерелья, кольца с жемчугом, драгоценными камнями или гладкие, как в ушах, так и на руках»86.Вдохновленные религией дресс-коды превратили серьги в символы стигматизированной религии и разнузданной сексуальности. Но неортодоксальная логика моды, возможно, черпавшая силы в притягательности табу, превратила их в желанный символ статуса. Поэтому власти сменили тактику, законодательно установив ассоциацию между роскошью и привилегированным положением, и настояли на том, чтобы иудеи отказались от украшения, которое, несмотря на все усилия церкви и государства, стало символом статуса.

Жизнь в укрытии

Дресс-код в Италии XV века загонял иудеев в вестиментарное гетто. Тем временем самые благочестивые христиане добровольно выбирали «жизнь в укрытии»87.

Дресс-коды, утверждавшие религиозные наряды католических сестер или «монахинь», как их называли в повседневной жизни, сделали одежду символом религиозной преданности. Так как у каждого элемента этого особого костюма было четкое символическое значение, одежда монахини может показаться самым чистым из символов статуса, возвышая иконографию веры над своеобразием личного стиля. Но даже в этом случае срабатывал принцип самовыражения, и временами он вступал в противоречие с традиционным символизмом. Религиозную одежду окружали правила и обычаи, одновременно древние и современные, и тут снова любая попытка закрепить определенное значение за дресс-кодами осложнялась требованиями моды.

Хотя в эпоху раннего христианства у Церкви не было власти диктовать немногим и разобщенным ее приверженцам, как одеваться, многие христиане добровольно принимали особый дресс-код. Они отказывались от мирской роскоши и демонстрировали свою религиозность. По мнению историка Элизабет Кюнс, «акт смены одежды был принесением религиозного обета теми, кто стремился к святости»88.

В самом деле в раннехристианской церкви и на протяжении Средних веков многие монахи и монахини не приносили формальных клятв, поэтому особая одежда часто оставалась единственным знаком религиозности89. К VI веку одежда уже признавалась как символ жизни, посвященной религиозному служению. В письме архиепископа Кентерберийского Гунильде, дочери короля Харольда, написанном в XI веке, говорилось: «Хотя вы не были посвящены епископом… тот факт, что вы публично и в частной жизни носите монашеское одеяние, и поэтому всем, кто вас видит, легко понять, что вы посвятили себя Богу, как поняли бы они принадлежность вашу любому ремеслу, уже является заявлением и несомненным принесением обета»90.

В Средние века, когда одежда стала символизировать религиозность, дресс-код христианской скромности был с большей настоятельностью предложен большинству богобоязненных христиан.

По мнению Кюнс, по мере того как некоторые благочестивые христиане начали поддаваться земной роскоши, «епископы осуждали изысканные вещи монахинь, в частности золотые заколки для волос, серебряные пояса, кольца с драгоценными камнями, обувь на шнурках, яркую одежду, длинные шлейфы и меха…»91. Тем временем регулирующие законы и церковные эдикты одинаково пытались контролировать промахи в одежде религиозных мужчин и женщин.

К примеру, король Кастилии Альфонс X в 1283 году настаивал на том, чтобы «все церковнослужители королевства имели тонзуру… И не до́лжно им носить ярко-красное, зеленое или розовое…

Они не должны носить ярко-красные или желтые туники, обувь с завязками или закрытые съемные рукава… Они должны носить консервативную одежду…»92. Английский мистик XV века заявил, что ему было видение, как разодетые монахини понесли наказание: «В чистилище они были в платьях из причиняющих боль крючков и в головных уборах из ядовитых змей»93. Эти проповеди против роскоши помогли сформировать коды, определившие монашескую одежду.

Такое одеяние, какую бы форму оно ни принимало, это всегда строгий и скромный наряд. В число элементов, общих почти для всех вариантов, входят длинная рубашка, наплечник – длинная полоса ткани с отверстием для головы, которая драпируется спереди и сзади и заканчивается на уровне лодыжек, – и покрывало, которое закрывает волосы и голову сзади. У этого силуэта древнее происхождение.

Первые христиане начали носить наряд, напоминающий длинные рубахи ранних языческих общин и туники классических философов. Со временем различные элементы монашеского одеяния были закреплены с помощью дресс-кодов и пропитаны духовным значением: Т-образная форма рубашки напоминает крест распятия, а наплечник позднее стал символизировать крест и готовность к служению. Веревка или пояс олицетворяют узы, которые не позволяли Христу двигаться и держали его на кресте. Цвет одеяния тоже имеет значение. Белый олицетворяет чистоту и невинность, коричневый – бедность и смирение, черный – это знак скорби о смерти Христа и отказа от тщеславия94.

Хотя строгость – это общая черта, монашеское одеяние приобрело множество разнообразных форм на протяжении его истории и в зависимости от монашеского ордена. По мнению Кюнс, некоторые одеяния были «созданы как монастырская униформа, с расчетом на то, чтобы отличать женщин, посвятивших свою жизнь Богу. Одежда других орденов… появилась из желания смешаться с обществом и теми, кому сестры служили»95.

Некоторые аспекты монашеского одеяния были изначально общими для мужчин и женщин. Рубахи носили оба пола. Монахини прикрывали волосы покрывалом, что символически отражалось в тонзуре монахов – особой стрижке, при которой макушку головы брили наголо, оставляя волосы в виде бахромы вокруг темени. Но в большинстве случаев одеяние монахинь служило символическим утверждением особого рода женственности, добродетельной, целомудренной и независящей от разлагающего влияния мужчин.

Монашеское одеяние было еще и ответом на подчиненный социальный статус женщин. Становясь христовыми невестами, монахини избегали участи стать невестами грешных земных мужчин или объектами сексуальных домогательств, которые приходилось терпеть незамужним женщинам. Как монастырь становился убежищем, свободным от доминирования мужчин, так и одеяние монахинь давало возможность свободно передвигаться за его пределами. В самом деле некоторые одеяния монахинь были изначально своего рода маскировкой. К примеру, во Франции XVII века монахини приняли традиционный наряд вдов – скромное черное платье и вуаль, – чтобы они могли свободно путешествовать.

Если респектабельной одинокой или замужней женщине требовалось сопровождение мужчины, закон и обычай позволял вдовам свободно путешествовать в одиночку96. С точки зрения католической теологии, у монахинь был самый безупречный сопровождающий. Они были христовыми невестами, и Жених сопровождал их всюду. Начиная с X века и вплоть до конца 1960-х годов посвящение в монахини во многих орденах проходило как некое подобие брачной церемонии.

Будущую монахиню отдавал отец во время торжественной мессы. Девушка меняла имя. Она была одета в белое платье и вуаль. В некоторых орденах она даже получала серебряное обручальное кольцо. На торжественном приеме после пострига могли даже подавать свадебный пирог97.

К Средним векам «религиозная жизнь» для знати являлась альтернативой браку. Монастырь был для женщин, стремящихся к независимости, «идеальным местом, чтобы стать великими писателями, мыслителями и мистиками»98. Но монастырь и монашеское одеяние – каменное укрытие и укрытие из ткани – могли стать для сестер ловушкой. Историк Хелен Хиллс описывает практику пострига в неаполитанском женском монастыре в XVII веке как акт, привлекавший внимание к чувственности, которую он отодвигал на второй план: «Тело монахини, и особенно ее лицо, [было] местом потенциального сражения между духовным и мирским женихами.

Вуаль показывала, что Христос был женихом монахини, но и вуаль становилась знаком сама по себе. Это было признание красоты и соблазна лица монахини под ней… Практика наложения вуали обозначала сексуальную привлекательность закрытой в монастыре монахини под вуалью»99.

Появление более аскетичного монашеского одеяния с вуалью, полностью закрывавшей лицо, совпало со все более строгим заточением монахинь в стенах монастыря. Это было одним из новшеств Вселенского собора католической церкви, объявившего Контрреформацию – ответ католической церкви на угрозу протестантизма. Монахиням запретили покидать монастыри за исключением крайней необходимости. Запрет могли подкрепить военной силой: понятно, что церковь предвидела сопротивление100.

В закрытых монастырях были красивые кованые ограды, решетки, экраны и занавеси. Они, как и вуаль, гарантировали, что никто ничего не разглядит ни снаружи, ни изнутри, но при этом привлекали к себе внимание: «Парадоксальным образом… отверстия в стенах и точки потенциального доступа к монахиням стали самыми заметными частями монастыря»101.

Хиллс пишет, что каменная ограда монастыря отражала и дополняла ограждающие свойства монашеского одеяния. И то и другое создавало продуманный визуальный эффект сокрытия и открытия, скромности и соблазнительности:

«Архитектура монастыря прежде всего представляла собой контроль над сексуальностью… Архитектура женских монастырей отвечала на вызов искусными укреплениями… сосредоточенными на тех участках монастыря, где был наиболее возможен контакт между его обитательницами и посторонними. Двери и окна – это символические отверстия, которые необходимо было защитить… [Но] если решетки и облицовка могли показаться всего лишь укреплением окна, они же привлекали [к нему] внимание… и действительно его украшали… Укрепление могло также быть прославлением соблазна символических отверстий и их закрытия»102.

В данном случае под влиянием мужской власти символическое значение монашеского одеяния заключалось не в том, чтобы отрицать женскую чувственность, а в том, чтобы привлечь к ней внимание и одновременно прикрыть ее. Монахиня, как Христова невеста, не была асексуальной. Она направляла свою сексуальность, усиленную непорочностью, к Богу. Это смешанное послание было не только последствием парадоксов догмы Контрреформации. Оно было связано с более широкой социальной динамикой в Италии в XVI и XVII веках. Монастыри имели явную классовую структуру, и в наиболее изолированных из них жили дочери самых богатых семейств. Защищая непорочность незамужних дочерей, состоятельные семьи платили внушительную сумму, чтобы отдать их в монастырь. Девушки приезжали в самой дорогой одежде.

Один из комментаторов отмечал:

«По мере того как приближается день, когда она должна будет надеть монашеское одеяние, она одевается как королева, если может… И со всей возможной роскошью, которую только можно вообразить, она, во всем великолепии, объезжает город… [чтобы] не осталось никого, кто не знал бы о величайшей жертве, которую она вот-вот принесет»103.

Символическим жестом роскошный наряд послушницы был перенесен с ее тела на церковь, где стены монастыря были пышно украшены. Дресс-коды монастырей запрещали «дорогую одежду», ювелирные украшения, такие как серьги и «прочее мирское непотребство». Но Хиллс пишет, что «через богатство декора аристократического монастыря церкви публично демонстрировали семейные, мирские и духовные богатства монахинь»104.

Символизм строгого одеяния монахини всегда предполагал противоположное, а именно роскошь, от которой она отказалась, чтобы служить Богу. Поэтому внешне скромное монашеское одеяние стало не только суррогатом роскоши семейного наследия, но и показателем особого индивидуального нарратива: женщина, которая оставила земные привилегии ради духовных убеждений. Таким образом, одеяние монахини участвовало в развитии языка моды, превращая старые символы аскетизма и самоотречения в более сложные знаки социального статуса и личности.

Начислим

+18

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе