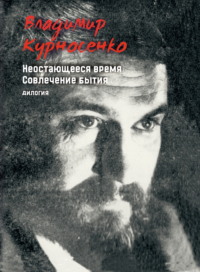

Читать книгу: «Неостающееся время. Совлечение бытия», страница 3

Во всяком случае, мы, те, у кого папы отдавали долг Родине по другим местам служб, чуть не поголовно, за небольшими исключениями, распределялись по ЦРБ городков и поселков области, а иные безответные отличницы и вовсе попали в мин-соцобеспечение, говоря проще, – в дома престарелых, что означало потерю сил, времени и ситуационно – стартовой установки к хоть сколько-то бы не обезьяннему врачеванию.

Сеня и Лина остались в городе. Она в женской консультации при городском роддоме, а он участковым терапевтом в поликлинике привокзального («железнодорожного») района.

Тоже, в сущности, не бог весть, конечно. Но все-таки.

Однако, что Сеня, наверное, как раз в папу, был на свой лад до щепетильности честен, обнаружилось года спустя три-четыре после злополучного развода.

Один из наших, одногруппник, «уролог и оперативный андролог», как изящно дописал он в свежесварганенную визитку, живущий и действующий смачно и ухватисто, проконсультировав в охотку подогнанного Сеней больного, со своей стороны, алаверды, по закону римского политеса («Я даю тебе, чтобы и ты дал мне!») прислал для ответной услуги своего.

От Фасса требовался всего-то больничный их поликлиники, и требовался вполне не халтурный, нормальный, не задним даже числом…

И – пожалуйста!

Сеня отослал товарища ни с чем.

Отослал с фигою и маслом. С обидой и недоумением.

Сам, разумеется, лишаясь тем сотрудничества с нужнейшим специалистом – коллегой. Навеки-навсегда.

«Как это называется-то?! – негодовал-возмущался в приватной беседе тот, коллега. – Человек идет, надеется…» И в ярящемся раздраженьи присовокуплял, что Сеня дурак, «идьет», добавляя с разгону определяющее словцо, по выраженью классиков, «не употребительное в разговоре светском».

И действительно. Прохаживаясь в белейшем, ажно голубоватом от крахмала халате и перебрасывая из-под ушных раковин, хомутиком за широкую шею красивый польский фонендоскоп, в очках, с поседелыми висками на качающейся по-удавьи голове («кха-кха-кха…»), Сеня, Аксентий Евсеевич, выглядел импозантно, более чем степенно…

Удивляло другое: не обыкновенные у врачей внушительность, не седые виски…

Ни с того, будто, ни с сего – и я имел случай вживую в сем удостовериться – у слабоголового троечника, у презираемого иными нашего тупыря нежданно-негаданно пробудилось могучее диагностическое чутье.

Сеня воивпрямь стал недурным по яминским масштабам лекарем….

И это, повторяю, вэшник, «всадник без головы», чуть не полудаун по подспудным порой моим подозрениям, тот, кто и стипендии-то себе не мог добыть из-за троек на младших курсах…

И едва ль дома, где Сеня опять жил с отцом и матерью, он после телевизора аль на утренней заре пролистывал, «чтобы быть в курсе», очередной номер «Терапии» и «Кардиологии»13, читал какую-нито плотненькую монографию про ферментирующие корреляты и липоидные мононуклеиды, вряд ли, думал я. Вряд ли… Не таковский все-таки был парень, не тот человек.

И по «эффекту ординаторской», когда, где сидишь, в каком соку варишься, тем и сделаешься, тоже возникали сомнения…

………………………………………………………………………..

Какие «эффекты-то», думалось, у замотанных, полунищих, не имевших минутки присесть докторш, у которых и стетоскоп-то торчит из сумы рядом с каким-нибудь капустным кочаном?!

Мужчины вроде Сени, и это всем известно, редчайши в роли участковых врачей…

И мне припомнилась девушка-даун, несколько лет как читано было в каком-то мирном журнале, ходившая причащаться к одному батюшке из врачей…

Он выражал сожаление, что не фотографировал «в динамике» лик необычайной прихожанки, такие имели место преображения…

Что ж, думал я. Я-то тебе верю, пастырь добрый, батюшка! Я и сам наблюдал в читальном зале публички движенье в физиономиях годами и десятилетьями…

Но ведь приобщавшуюся Христовых Таин даун-шу меняла извнутри благомощная сила Духа Святого, Его благодать, библиотечных – длящееся напряженье душевной работы, а что вот – с трудом разгадывал я – что действовало и превращало в «фашисте», в ангеле Фассе, сыне гэбэшника… гэбэшника, еще державшего со товарищи за горло весь наш повыдутый революцьенными ветрами город, продутый и выдутый до суглинка, до выживального черного мяса, до еретической, не в добрый час подвернувшейся марксистской прелести?14

Что?

Что действовало-то, что превращало?

Скорбь?

В общежитии, в дни удач, в часы сданных сессий, мы пели:

Голову не нужно в медицине:

Дело в основном в пенициллине…

Поэтому, наверное, скорбь…

Скорбь и любовь, понимал я больше и больше, вот что действовало и что, пронизая, переустраивало его, Сенино, ослабевше-сокрушенное сердце!

По малости вполовину освобожденный от при-вяз домашней любви он волей-неволей перевел, перенаправил и переориентировал священную энергию сердца 15 на возделанье отпущенной судьбой нивы, на рабочий участок свой, на угасающих по обочинам рвущегося к комфорту прогресса одиноких старух…

«Господь посещает наше сердце скорбями, – сказал святой и праведный старец с Маросейки Алексей Мечёв, – чтобы раскрыть нам сердца других людей…»

В нашем, – усильями и его не ведающего, что творить, папы в том числе, – предельно дольнем Яминске Сеня Фасе стал пионером и предтечей бескорыстной человечности и заповеданной неизвестным ему Христом божественной любви.

* * *

Рожденные в года глухие

Пути не помнят своего…

Мы – дети страшных лет России, —

Забыть не в силах ничего.

А. Блок

Кажется, так.

И прямо на наших глазах исполнялась и исполнилась мало-помалу полнота времен, истекали и истекли предвозвещенные пророками сроки.

Развалились скрепы, отвалились заклепы.

Явились рэкет, тотальное мародерство, заказные и уличные убийства.

Раскатилась, раскатав срамную губу, недобрая тетушка инфляция…

Уролог-одногруппник наш, почесывая ослабевшее волосьями темя, маракуя, выше и выше задирал голову: как, мол, к чему пришпандоривать стропила очередного этажа дачи, а у участкового привокзального района Аксентия Согрина произошел второй и опять обширнейший трансмуральный инфаркт.

Один общий знакомый, бравший у Сени по месту жительства больничные, а со мной учившийся еще до первой имени Энгельса, повел меня к нему.

По замыслу, я должен был научить Сеню правильно дышать, должен был «перестроить» вредное животно-белковое питание на полезное вегетарианское и что-то, кажется, еще, что ныне, по прошествии времени, затруднительно восстановить в памяти.

В силу обстоятельств лишенный напряженья и радостей операционной, я с несколько подозрительным энтузиазмом занимался как раз нетрадиционной медициной.

Сеня полувозлежал-полусидел на приподнятой в изголовье кровати в палате с замазанной белилами нижней частью окна; кроме притихших в уголку родителей да нас с приятелем, в ней не было более никого.

Сев на опростанный дюралевый табурет у постели, я как можно будничней попросил Сеню рассказать, что и как у него на сей раз случилось, что произошло.

– Я… это… – голос у Сени дрогнул и качнулся. – Кха…

И всегда-то по тембру неопределенный, тускленький, суконный, на сей раз он нежданно оборвался еще, дал петуха, а в узкую щель промеж «петухом» и вздрогом выскочило – и все мы его услышали в палате, – успело выскочить коротенькое детски-беспомощное рыданьице. При киношном брутально-злодейском облике Сенином вовсе какое-то нелепое, жуткое.

Родители, папа и мама, замерли и закаменели в совершенной недвижности, как две большие, ударенные пыльным мешком мыши.

Для них-то это было всё. Амба. Копец. Крах и гибель всех до единого планов, радений, иллюзий, надежд и упований.

Оборотиться и глянуть на них еще раз было страшнее, чем смотреть на самого Сеню.

И по тому чуть не религиозному благоговенью, с коим стали слушать они зазвучавший так ли иначе Сенин задышливый рассказ о себе, окончательно сделалось ясно – за умнейшего, за самого умного, за эксперта и ума-авторитета по абсолютно всем вопросам в этой семье давно не мама, как было показалось во время оно, а бесценный, каких поискать еще, сынок Сенечка, уважаемый Аксентий Евсеевич, гениальный и замечательнейший доктор, врач… и сейчас, сию-то секунду, когда он так толково, научно и исчерпывающе объяснит-поведает все, как требует научнейшая из научных наук, расскажет коллеге и другу суть дела, а тот, друг, пускай не Сеня, но тоже, несомненно, выдающийся и умный, вынесет свой вердикт, подаст небывало-невиданный еще на свете совет, Сенечка их перестанет так страшно, громко и трудно дышать, губы у него порозовеют, и жизнь, их и его жизнь, та, что так нехорошо, так пугающе зависла на едва колеблемом волоске, чудесным образом удержится, укрепится и… и продолжит дление дальше… бесконечно, всегда.

Как все переживающие за детей родители, они чувствовали и собственную пред сыном неизбывную вину.

«А интересно, – упало на ум мне, помню, несвоевременно-неуместное соображение, – читал, нет ли папа Согрин «записочку»?

Имелась в виду обнаруженная в те постперестроечные сроки «записка» предсовнаркома Ульянова-Ленина о необходимости «долбануть» по священству.

Без буржуазных розовых соплей, безо всяких «лайковых перчаток» она предлагала кому-то там в интересах рабочего класса «долбануть» по идеологическим врагам власти так, чтоб запомнилось нескольким поколеньям, дабы неповадно было более и отпала охота…

Мыслишка простая и ясная, как шмякнутое о столешницу яйцо Колумба, которое иначе и не поставишь на попа.

И взавправду потом долбанули, и шмякнули, и «запомнилось» даже нашему с Сеней поколению, и вои-впрямь неповадно стало, и «отпала охота»…

Между тем сбор анамнеза сам собою заканчивался. Сеня смолк. На отросших седых волосках по вискам его выступала испарина.

Он, по-видимому, уморился от говорения слов и дополнительного волнения.

Оставив на тумбочке что-то такое исключительно макробиотическое для новой жизни, мы с приятелем, приведшим меня, стали отпячиваться-отретировываться к порогу, и на прощанье, в последний раз, я глянул на отца институтского моего товарища.

Это был прямой жилистый человек среднего роста с жидкими и тускло-серыми, но аккуратно и строго назад зачесанными волосами16, ни возрастом с виду, ни смыслом лица никак не годившийся в Сенины родные тятеньки.

Он был в майорском кителе, в галифе, в хромовых офицерских сапогах, и, вероятно, поэтому ступни, а заодно и кисти рук выглядели у него по-крестьянски крупными…

От неподъемного горя в нем ослабело извечное их гэбистское напряжение, и он, отец Сени, снова стал видимым.

В глубине бесцветных спрятанных глаз я не различил ничего: голый черный квадрат Малевича…

Какая уж тут записка…

Встречались мы с Сеней после, а точней сказать, заочно по телефону «контактировали», еще пару-тройку только раз.

Для нетрадиционных моих целений он подобрал на участке у себя бывшего военного летчика с геморрагическим инсультом, который в полупомраченье сознания, но молитвами беззаветно нянькавшейся с ним жены воивпрямь как будто приходил потихонечку в себя…

Потом я сам на появившийся у Сени в кабинете «новый с эбонитовыми элекродами прибор» посылал как-то свою родственницу с очаговой пневмонией….

И из-за этой родственницы, из-за милого мужика-летчика и по, увы, неосторожной своей беспечности в вопросах римского политеса я как-то разом сделался непозволительно задолжавшим Аксентию Евсеичу, а общий приятель, с которым носили мы вместе в больницу курагу с орехами, чрезвычайно, по законам рекламы, завысил реальные мои влиянья у новых, по-демократически свежеиспеченных элит.

И вышло чистой воды недоразумение, накладка по-театральному, gui pro guo.

Как-то к вечеру Сеня позвонил мне и, не слушая разъяснений, стал наводить справки о некоей – не всем доступной! – охоте по боровой якобы дичи, о неких не заповедниках чуть, про которые наплел ему на мою голову короба наш приятель по простоте сердечной…

Прямо-таки начал брать за горло, домогаться…

Сперва полушутейно, а там и не без подавляемого раздраженья я, скрепляясь, приоткрывал и втолковывал раз и два, и три Сене действительное положение дел и, кабы не сипящее, переводимое вослед всякой фразе дыхание в телефонной трубке, вряд ли, думаю, дотерпел бы, не поруша пускай худого нашего с ним мира…

«Никакой он не умный, – злился я, исполняясь желчи, едва не ненавидя его тускло-серый и занудисто-нахрапистый тенорок, – никакой не благородный! Тоже «ты мне, я тебе!», и все мы плодящиеся, как вши, вширь, одно подлое прикорытное сословие!»

Потом, через месяцок, я увидел его на пешеходном переходе у поликлиники шагов с восемнадцати.

У носа была все та же никуда не ушедшея синева, и дышал он, закамуфлированно приоткрыв безобразный, по-бульдожьи закушенный рот свой.

Потом я уехал.

А еще чрез год-полтора все тот же активный приятель, лечивший у Сени свои ОРЗ, оповестил меня о его смерти.

В институтской нашей группе он был вторым.

Приятель писал, что видел на кладбище Сениных родителей и что бабушки на участке в трауре, в великой поминной скорби…

«Осиротели! – плакали они будто, причитая, оставленные Сеней. – Покинул родимый! Отлетел ангел Аксенть Евсеич…»

По-приятельски, под шорох крыл отлетающего, мне предлагалось восхититься и посочувствовать тому, что столько-то лет назад я сам, к удивлению своему, открыл и обнаружил.

Что Сеня был скрыто добр, отзывчив к чужому горю и куда как более обыкновенного человечен.

Однако, увы, приятель мой, писавший письмо, был из нашего ж брата, стилизующего сочинителя, запоздало начинающий беллетрист, и он мог довольно-таки далековато зайти за ради красного словца.

Так что стоило надо всем этим еще подумать, а не рубить с плеча.

С плеча-то мы довольно понарубили, и вместе все, похоже, и по отдельности.

Колоссальная Фрося

Жизнь хороша, особенно в конце…

Арс. Тарковский

С полдюжины людей у нас в группе были деревенские, из районов, по целевым направлениям, и все, особенно поначалу, по-хорошему отличались от нас, городских.

От их обветренных уст и белозубых улыбок веяло душевным здоровьем.

Фрося пошла в сельскую школу пяти лет и поэтому была у нас по возрасту младшей. Младшей и лучшей на всем нашем курсе, самая-самая была, и нежность моя к ней оказалась на круг лишенной эротического яда, а посему сбереглась в сердце по сей день – нежность более человеческая, чем мужская…

Помню вот, как она волновалась. Делала глубокий вдох, а потом прерывисто, со словами, выговариваемыми тоненьким голоском, выдыхала. И это смотрелось очень почему-то мило, женственно… Очень смотрелось привлекательно.

«Эти девушки, – говорит Пушкин, – выросшие под яблонями и между скирдами…»

Она носила очки и была такого росту, стати и физической силы, что мы, среднеразмерная «мелюзга», отсеивались в больше-то человеческую нежность сами собой, без специальных с ее стороны отпор и реагирований…

Носить фамилию Колесниченко тоже как-то шло к ней – и угадываемыми «колесами», представлявшимися лучше жерновами, и (стоило подменить буковку) нечастым у нас на Руси качеством колоссальности.

И колос те тут пшеничный, золотой, и сама Ефросиния, женщина-колосс…

Аки монумент, аки природо-селянский триумф феминоменальный!

Она была единственной на нашем потоке, с кем по-настоящему, без скидок на пол либо судьбу, разговаривалось об изящной словесности, о беллетристике, о художественной прозе.

Она, к примеру, была тем человеком, кто сказал мне, что лучше перечитывать известное, чем авантюрно рисковать в непроверенном и новом…

– Эта ирония его! – отзывался ты, предположим, иронически об авторе «Саги о Форсайтах». – Иронист-т…

– Да! – не моргнув глазом и совершенно всерьез подтверждала это Фрося. – Ирония…

И ты разом отчего-то сдавался, чувствуя, что да, что ирония у Голсуорси более всего и хороша, что и ирония, значит, не всегда зло, что это ты по твердеющей самонадеянности твоей попросту не расчухал…

Или опять же не без усмешечки ты цитировал: «Я люблю море, суда на рейде и синие околыши морских фуражек…»

Цитировал навскидку и перевирая, а она, Афродита Ивановна, как-то эдак мило, белозубо и едва различимо-тихо заливаясь «ближним горлышком» в смехе, повторяла за тобой как ни в чем не бывало и это:

– Да. «Я люблю море, суда на рейде и…» – только уже правильно и без вранья.

И ты чувствовал снова срам насмешничающего и насмехающегося, но чувствовал и поддержку, замаскированное заединство соратника в каких-то еще более важных, чем отсутствие фальши, вещах. Чувствовал друга. Родную кровь. Родственную душу.

Большинство, как было сказано, курсовых супружеских пар сформировалось еще на картошке, в начале учебы, но нашлись и такие, кто зрел и копил необходимые к соединенью элементы мало-помалу, постепенно, из курса в курс…

Из таковых-то и оказались Фрося с Генкой Бушиловым, парнем из нашей группы, и тоже, как она, из целевых деревенских… Почти то есть.

Попервости, несмотря на высокий рост, Бушило был из вовсе уж незаметных.

Светло-русый и узкоплечий, он носил на челе еще какую-то челочку неясную, чубчик, и имел в физиономьи ту славянско-скуловую отпечатку, что при движенье душевных качеств проявляются со временем в неброскую мужскую привлекательность, а при заморозке оных так и остаются незапомнившимися, стираются из памяти, как стирается с зеркала испарина – стоит провести рукавом…

С Генкой Бушилой так бы оно впоследствии и случилось наверняка, жил-поживал бы он себе, как непроросшее семя, каб не выпало на его долю упомянутое «движение качеств».

Случилось же сие не из-за Фроси, не по причине духовных каких-то поисков альбо трагедий, а потому, что один немолодой, хроменький и чрезвычайно амбициозный силач-третьекурсник организовал в общежитском подвале нечто вроде штангистского клуба: потому что, подумав-подумав – две ступеньки вниз, одну вверх, – Бушило все-таки спустился на долгих своих ногах в его таинственное, отдающее влажной пылью недро.

Никем особо, кроме тренера-силача, не замеченный, он спускался потом в подвал вечер за вечером и там-то, при тусклом свете стоваттной электролампочки, средь запаха пота, взбряков железа и вскрикиваний, едва видимый в лице его рисунок двинулся к своему заложенному природой пределу.

Надо было видеть, как тянул Гена эту свою штангу, как дальше-больше, покачиваясь обочь покатых его плеч, сгибался подржавевший в подвальной сырости гриф, как натягивались, аки контрабасные струны, жилы на изогнутой его шее, как наливалось краской, бледнело и опять краснело его лицо…

Взят был вес, не взят ли, велико или не шибко по профессиональным меркам суммарное ее, штанги, бремя, ощущенье предела – чут-чуточку запредела, предельно-запредельной Генкиной самоотдачи – было налицо.

Ажно тревожно становилось на душе, глядючи-то, ажник страшновато.

На внешнем облике все эти преодоленья и усилия отражались весьма и весьма благоприятно, усовершенствуя и, сколь возможно, преображая Бушилу к лучшему.

Волосы у него как-то исподволь посветлели и отросли под древнерусский богатырский кружок и, когда, приняв с шампунем душ, он шел где-нибудь через часок по общежитскому непрезентабельному коридору в самовязанном «гладиаторском» свитере, они эдак светло-искристым льном рассыпались над его круглой могуче-высокой шеей.

Не прошел, выходило, годок-другой, а уж он, Генка-то, словно сквозь ухо Сивки-Бурки слазил, – столь заметно-качественно обнаружились перемены.

И не одним видом только, то бишь телесно-физически, переменился парень этот, но и душой, как это бывает, характером…

Из каких-то таких глубин и гротов засердечных выпросталось вдруг наружу спавшее до тех пор чувство достоинства, самоуважение, уверенность в себе и уверенное же недовольство соринками разного рода в глазах товарищей.

Будто теперь, когда выяснилось, что так, как это делает он, они, товарищи, ни тянуть, ни толкать, ни рвать штангу над головой не умеют, он не мог к ним относиться с прежним уважением.

Словно не токмо про штангу, но и про все прочее он ведал отныне больше, чем они.

Роман их с Фросей возник и имел бурное развитие на третьем курсе, когда Фросе сравнялось восемнадцать, а с Генкой только-только случилось его преображение.

Жившие по соседству рассказывали о каких-то однажды передвижениях и грохоте («падения шифоньера?») за стеной, в бушиловской комнате, об не на шутку тревожном предположеньи, что там открылась весна любви у четы не то динозавров, не то мамонтов…

Оба были девственниками, и он, полагаю, со всей прямолинейной решительностью скопившейся силы, ни-чтоже сумняшеся, требовал любви.

Однако же Фрося, пускай аналогичные страсти-мордасти ее и мучили, мнила про себя об отдаваньи души своей все же не так.

И не то чтоб буква была ей важнее духа событья («формалисткою» она, Фрося, не была!), но, видать, недоставало ей какой-то все же благопристойности, благочестия в высоком смысле, красоты, благословения, быть может, матери… и ее, и, скорее всего, Генкиной.

И одновременно не могла она не видеть, не чуять, что намеренья у Бушилы не мелкие, не «потребительские», не могла не чувствовать сердцем, что и сам он, какой-никакой, а честный все-таки человек.

Бушило же отказом Фроси обиделся, оскорбился во все расколосившееся самолюбье, а посему положил плюнуть и оставить романтические притязанья навсегда.

И, как говорится, пошло-поехало.

На курс младше училась девица из его же, Генкиной, деревни, девица на выданье и, как говорит народ, вся из себя.

Вы не успели открыть рот, а уж на губках подобной дамочки кривится проникшая в самую суть замысла усмешечка: ну-ну, мол, ну-ну… нам-то все уже понятно, не стоит продолжать…

По-своему, однако, тоже привлекательная или, как говорят в иных кругах, сексапильная…

О нет, с нашею Фросей она идти, ясное дело, ни в какое сравнение не могла, не шла.

В глазах у Фроси мерцало сокровище. Она несла и хранила в себе тайну жизни целиком, не усекая, не редуцируя ее в выживально-добывальный стереотип.

Фрося была божия…

У новой же Генкиной пассии, наоборот, – в сознании царствовал иной, увы, более распространенный «уровень экзистенции» – тот уровень и тип, в которых все концы и начала сведены в некий до очевидности отчетливый иероглиф, когда – говоря фигурально – бери лопату пошире да швыряй подальше, вот оно и будет всем, а тебе в особенности, хорошо и прекрасно.

Кру-у-тись!

Страдать, стыдиться чего-то, благоговеть, раскаиваться во грехах-ошибках, жалеть кого-то… Да с какой стати?!

Блаженный Августин называет эту внутреннюю программу «жизнью по плоти», а нынешнее время – «быть деловым».

По сути это выбор. Приобретенье «всего мира» ценой обмиранья души. – «А душу свою отщежу…»

Наверняка в башке у Бушилы шевелились какие-то и усомнения, да вот внимать им толком был он не в состоянии.

Он, что называется, закусил удила; отважно зажму-ря глаза, бухнулся головою в прорубь.

И где-то к интернатуре успел с молодой женой сварганить не одного, а целых двух ребятенков-пацанов.

Как целевой и по направленью, распределился он в собственный же район хирургом, и они как-то там устроили, чтоб и ей, жене, доучиться-закончить и детки чтоб при одной из сельчанок-бабушек…

Да только прошло-минуло еще несколько годков, Самсон Бушило оставил-таки усмехающуюся Далилу, уехал, смылся из родимых краев неизвестно куда и присылал оттуда бывшей жене зверские эти, в треть зарплаты, алименты.

«Гражданский подвиг!» – не совсем здесь по делу, но именно так определил поступок его знакомый читателю одногруппник наш уролог, сам в доинститутском прошлом перворазрядник по штанге в легком весе.

Не совсем по делу, но мы, остальные в группе, наблюдавшие всю историю, сообразили, что хотел он не точным этим выражением выразить.

Это был предельный, чут-чуточку запредельный для силача Бушилы вес, и еще неизвестно (сведенья, увы, о нем перестали поступать), каким боком новое это взятие отозвалось и аукнулось на всем дальнейшем.

Ну, а Фрося наша… Что ж Фрося-то… Фрося по завершении инцидента и разлучении все как-то больше помалкивала, поморщивалась и исподволь, незаметно для чужого глаза грустила.

Группу нашу, мальчиков и девочек, для удобства обученья разделили, и с Генкою они едва виделись где-нибудь в общежитской столовой.

Он, правда, по простоте душевной даже не здоровался…

Воеж притушить мощь победительной женственности, не привлекать вниманья и меньше бросаться в глаза, одевалась Фрося все скромнее, все глуше выбирала цвета…

Э-эх, думалось поневоле, глядючи-то, какая все-таки печаль, какая потеря!

Вот бы из кого гениальная-то мама… Вот бы кто Россию-то нам восстановил! Богатыря-то «для батюшки царя»… Ломоносова бы! Аксаковых! Толстого Алексея Константиновича! Тургенева!

Во ту пору я вгляделся однажды нечаянно и разглядел по ТВ лицо матери Есенина, а потом, попозже, матери Шукшина…

Я понял: всех хоть как-то стоящих отрочей рождают сюда, в мир, подлинные, вписанные в Книгу жизни женщины.

Фрося же, голубица наша, печальная и незаметная, доучилась чуть не в отличницах до последнего упора и разве что на выпускном, когда мы в своем кругу несколько выпили-закусили, ненадолго развеселилась, рассыпала льдисто-серебряную мелкозвонную задышечку, а потом, да… потом, разумеется, расплакалась.

«Мне Генку… – не чинясь больше, всхлипывала она среди нас, своих-то, – ой, не могу я! Генку мне сюда… – енку…»

И ее по-крестьянски пухловато-крупные без маникюра, но все равно женственные, все одно «беззащитные» пальцы сжимались, разжимались и повновь сжимались в безутешной горести.

Вылетел из них, понимаете ли, Феникс – Ясный Сокол, улетел, да и запропал в несносимом сердцу безвестии!

И что мы, «свои», могли с этою бедою тогда поделать?!

Не было, не разглядеть было в обозримом пейзаже хотя б отдаленно-отчасти чего-то подходящего.

Более, собственно, про бывшую свою однокурсницу Фросю я не знаю ничего.

Можно лишь что-то такое предполагать, фантазировать и рассуждать.

Родила ль потом она, нет ли, довольно ли «мыслила и страдала» и шибко ль уморилась душой к исходу шестого нашего десятка?..

Задача жизни, думается, все же не в заполненьи пустых пространств малодифференцированной человечьей биомассой с целью ее же, биомассы, внутри себя приятного времяпрепровождения.

Брак тоже не всезавершающая цель, а, надо полагать, только одна из форм служения, где, если все течет куда следует, душа, как и у одиночки монаха, должна высвобождаться от пленения плоти.

А потому, может быть, и с Бушилою Бог пронес. Увел, упас душу Фросину от неподъемно-надсадной тягости.

Он был из тех упорствующих, кто, занедужа по невежеству гордынею, в рвении не по разуму возмечтал справиться с миром «без монастыря».

С годами такие все больше впутываются и вязнут в липучей паутине мирской, а в зрелости лица у них обретают зрак тупой и плоской замотанности, с исподволь, точно из мешка шило, торчащим укором неизвестно кому.

Обывательски-выживальный итог, тупичок бессмыслия у проживавших «по плоти».

Фросю ж я представляю плоховато и неотчетливо, однако почему-то живой-невредимою, в райцентровском восстановленном как-нибудь храме, на службе, на воскресной литургии…

Она стоит в сторонке в притворе, а с клироса демественным распевом поют что-то такое простое, тихое…

Теплый, горьковато-душистый дымок, отгоняющий духов тьмы, обходит, обволакивая, недвижную высокую ее фигуру, и ангел-хранитель из горних метафизических пространств безмолвно смотрит, а может, и любуется на великолепно прекрасное свое чадо.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+8

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе