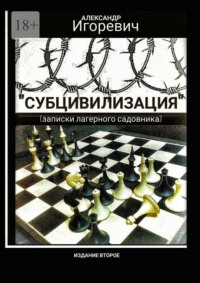

Читать книгу: «Субцивилизация. Записки лагерного садовника», страница 2

Глава 2. Субкультура или субцивилизация?

Ох, уж эта злосчастная премудрая энциклопедия…

Не будь её, или не попадись мне она тогда, в том мишкином мешке, не сидел бы я сейчас, ссутулившись за столом после трудового дня, не корпел над этой писаниной. Не мучал бы себя, а потом и вас.

Поначалу я даже обрадовался – очень красиво оформленная книга: высокая, широкая, толстая, иллюстрированная, в отличной сохранности. Издана в начале десятых – не сказать, чтоб морально устарела. Приятно было в руки взять!

Было… В первый момент, пока не заглянул в текст…

Увы, я не запомнил ни автора, ни точное название. То ли просто «Социологическая энциклопедия», то ли «Полная социологическая энциклопедия», то ли «Большая социологическая энциклопедия». Не помню, хоть режьте на части. Помню лишь, что действительно и большая, и полная, и социологическая. Словом, солидная.

Да-да, обрадовался. И было чему. Ведь до тюрьмы социология и социальная психология входили в круг моих научных интересов. На стыке с педагогикой и психологией личности и межличностных отношений эти науки сопровождали направление моей работы – девиантологию. Тем более в её прикладном аспекте – профилактическом. Дело в том, что все эти научные области, а также медицина и правоведение тянут одеяло девиантологии каждая на себя, считая её своим придатком, выдумывая собственные термины, присваивая чужие либо истолковывая их каждая на свой лад.

Откровенно говоря, мне уже лет десять как плевать с самой высокой колокольни и на девиантологию, и на социологию, и на педагогику с психологией, не говоря уже о правоведении с медициной. Но тем не менее какое-то предательское ностальгическое малодушие заставило меня тогда забрать эту энциклопедию вместе с произведениями классиков и современников…

Увы. На следующий день она уехала тем же утренним рейсом, но уже в моем мешке, а не в мишкином, составив достойную компанию растоптанным картонным коробкам, чтобы вновь окунуться в извечный цикл круговорота углерода в природе.

Правда, накануне произошла сцена, до боли напоминающая эпизод из повести М. А. Булгакова «Собачье сердце».

Ознакомившись с содержимым энциклопедии, я встал из-за стола, нахохлился, выпятил грудь колесом, поправил указательным пальцем очки на переносице, скрестил руки на груди и бранчливо рявкнул: «В печку её!»…

Будь у меня в лагерном бараке свой собственный книжный шкаф, я б её безусловно оставил даже ради интерьера – больно уж красива на вид. Однако, хотя барак и считается своеобразным домом, но не до такой степени!

По закону в своей сумке с личными вещами я имею право хранить не более десяти книг. Нет, ну в самом деле, не Булгакова же с Ерофеевым мне выбрасывать ради этой лабуды? Вот и пришлось отправить её в новое приключение, которое, скорее всего, закончилось аутодафе, ибо она оказалась самой натуральной еретицей…

В одном из рассказов10 я уже делился мыслями о том, что у книг, как и у людей – своя собственная судьба, своя миссия в этом загадочном мире. Как знать, может, она вовсе не погибла, а украшает сейчас кабинет какого-нибудь прапорщика из нашей конторы.

Худо, коли книга никому не нужна. Она похожа на одинокую брошенную женщину. И жаль её, и в дом не притащишь надолго. Все щупают, хвалят, но увы – не берут… А кто в этом виноват? Не тот ли первый мужчина, наполнивший её внутреннее содержание всякой бесполезной чепухой? Да так, что усилия второго мужчины, который, принарядив её со вкусом, попытался вывести в свет, тоже оказались тщетны…

Ярок, но короток век бездарных и доступных «давалок», безвкусно накрашенных: из категории «пипл схавает», то есть пользующихся массовым спросом. Они за короткий срок проходят через множество невзыскательных и не всегда чистых рук. А вскоре, потрёпанные и дырявые, безжалостно полетят в вонючий мешок какого-нибудь Мишки-уборщика.

Долго живут чопорные, холодные и неприступные «старые девы» и «синие чулки». Но их не менее жаль. Эти тоже несчастливы: они так и остались тайной за семью печатями для легкомысленных мишек и гришек. Их долгая жизнь скучна и неинтересна. К тому же они пребывают в вечном страхе: не дождавшись своего единственного благоверного читателя, они, нетронутые, в любой момент могут отправиться в ту же братскую могилу за компанию с вышеупомянутыми рваными крашеными хабалками!

C’est la vie, как говорят французы. Везёт в этой жизни тем и только тем, кто сам по себе, по случаю, либо натужно, приложив усилия, смог вписаться в гармонию окружающего мира.

А вот той красивой разумной книжке не повезло: она не вписалась в гармонию тюремного мирка, или, если угодно – в субгармонию…

Раскрыв обложку этой книженции, я сначала пробежал глазами по издательским реквизитам и регалиям автора. Они тоже оказались солидными и впечатляющими. Удовлетворившись этим, я быстро отыскал толкование знакомых мне понятий: делинквентность, девиантное поведение и прочее. Внимательно ознакомился. Поулыбался по поводу упорной незыблемости наук, которые призваны быть мобильными, а не сидеть на догмах. Поспорил мысленно с автором, но отнюдь не в резкой форме, а можно сказать – как коллега с коллегой: снисходительно, добродушно, закончив словами Паниковского: «Сразу видно человека с раньшего времени». Это по поводу автора. Он мне показался таким божьим одуванчиком – консерватором и фундаменталистом. Полистал туда-сюда. Подумал: незаменимая вещь для экзамена! Текст сухой, сжатый, лаконичный. Материал удобно разбит на колонки. Бери ножницы – и дело в шляпе: набор чудесных шпаргалок готов! Автор-то, похоже, не дурак: студентики, поди, вмах весь тираж скупили!

Тут угораздило меня открыть страницу, где разъясняются такие понятия, как тюрьма, тюремное сообщество, тюремная субкультура. Ознакомился. Перечитал ещё, даже дважды. Понял, что подобная ахинея не имеет аналогов. Затем направился к одному поэту, отбывающему наказание в нашей колонии – Петру Слобожанину. Но не с тем, чтоб посмеяться напару с ним – для этого я был слишком обозлён, а как бы искал компаньона, который разделит моё возмущение.

Даже он, Слобожанин, со свойственными ему человеколюбием и склонностью оправдывать всех и вся недоумённо смотрел то на текст, то на меня. И не стал мне возражать, что случалось исключительно редко.

Как говаривал мой незабвенный научный руководитель лет этак тридцать тому назад: люди науки по своей природе и подходу к процессу познания делятся на два лагеря, которые можно обозначить, как куры и орлы.

Куры, ставя перед собой лишь формальную цель, скрупулёзно копаются в научном материале: перебирают лапками каждую песчинку и крупинку. Основные их методы – анализ и индукция. В итоге они нарабатывают огромную кучу трудоёмкого научного груза, иногда находя ценные зёрна, а иногда и нет.

Орлы же парят в облаках научной мысли, больше работая головой, а не руками. Вооружившись методами синтеза, дедукции и абстрагирования, а также глубокими знаниями мирового научного наследия, они обретают в итоге и чёткие цели, и великие идеи, которые после экспериментально доказывают.

Да. Орлы порой ошибаются. Однако, действуя таким образом, они попутно порождают массу других ценных идей. Либо на основе ранее опровергнутых собственных гипотез создают новые и новые, постепенно продвигаясь к познанию истины.

Куры, увы, на такое не способны. И ошибаются они гораздо чаще, чем орлы. Зато последние иногда успешно используют первых, точнее то, что они нарыли…

Мой научный шеф говорил, что те и другие типы учёных одинаково важны для науки. Но всё-таки величайших вершин достигают орлы, а не куры…

И вот теперь я задумался: к какому же типу можно отнести автора этого сборника шпаргалок?

Будь он курицей, так докопался бы, что в тюрьмах сидели и сидят не только урки и разные дегенераты. Бывало, сиживали тут и светила науки, чей авторитет никогда и ни у кого сомнений не вызовет: академик Вавилов, например, или Королёв. И многие-многие другие. В том числе – авиаконструктор Туполев.

Небось, когда этот чудо-профессор социологии летал самолётами Ту на всякие научные симпозиумы, задница у него не чесалась оттого, что самолёт сконструировал бывший зэк?

А ещё сидели в тюрьмах великие деятели и подвижники культуры: писатели, поэты, музыканты, художники и актёры, начиная с Радищева, Рылеева, Достоевского, и от Солженицына, Шаламова, Берггольц, Мандельштама, Каплера, Смелякова, Олейникова, Хармса, Заболоцкого, Введенского, Домбровского, Руслановой, Фёдоровой, Петкевич, Дунского и Фрида, Жжёнова, Смоктуновского до Синявского, Бродского, Горбаневской, Рубанова, Параджанова, Юматова, Лимонова и, наконец, Михаила Ефремова (который в то время, когда писались эти строки, руководил клубом на одной из зон, если, конечно, не врут). И отбывали не только по политическим, но и по чисто уголовным статьям. Кстати, многих из них теперь заслуженно называют величайшими носителями духовности, а некоторых даже совестью русского народа и солью земли русской…

Не стану уж перечислять столпов мировой культуры в спектре от Сервантеса и Вийона до Уальда, Селина и Жене. Хватает и наших примеров, отечественных…

Если уж на то пошло, потревожим прах Ленина и Сталина: в их когортах несидевшие были «белыми воронами». В те времена подобные светила социологии обычно помалкивали, иначе после первого же допроса им уже нечем было не только писать, но и жевать…

Выходит, он и не курица, и не орёл: разумную мысль в облаках не поймал, а нарыть очевидного на поверхности не смог. Зато, слыша звон и не зная, где он, безаппеляционно и со всей прямотой заявил в своей книжице, что…

За неимением первоисточника, буду цитировать по памяти:

«…Для тюремной субкультуры характерны бездуховность, поклонение ложным ценностям, направленным против общества, отрицание общегуманистических ценностей…»;

«…Тюремные понятия антиэстетичны, нравственно деформированны…»;

«…Тюремное сообщество делится на три касты, или, как принято у них говорить, „масти“: блатные, мужики и опущенные…»;

«…Взаимоотношения в тюремном сообществе зиждятся на понятиях и ценностях антисоциального характера…»;

«…Поскольку понятие „субкультура“ всё-таки связано с культурными традициями и ценностями, считаем, что использовать это понятие в отношении тюремного сообщества не следует…»;

«…Тюремным сообществом управляют, так называемые, „блатные“…»;

«…Полагаем, что вместо термина „тюремная субкультура“, никакого отношения к культуре не имеющего, следует употреблять понятие „тюремная субцивилизация“…».

Вот так! Ни много, ни мало – субцивилизация!

Лично мне это последнее предложение специалиста по современной социологии очень понравилось. Какого звучит: СУБЦИВИЛИЗАЦИЯ! На мой взгляд, гораздо лучше, чем субкультура.

Следуя логике автора, все уродливые, асоциальные, порочные и гадкие проявления жизни, которые нельзя отнести к культуре, следует списать на цивилизацию? Субкультурой, значит, величать нельзя, а субцивилизацией можно? Это что же получается: цивилизация и культура занимают настолько разные ценностные позиции, вплоть до противоположных?

Вобщем, воспринял я эти социологические тезисы как личное оскорбление. Поэтому считаю долгом заявить следующее.

Начну с фразы из монолога незабвенного Аркадия Райкина:

«Уважаемые товарищи академики,

член-коры, спецкоры, коры и кореша11!»

А далее лично от себя, можно сказать – как встарь:

Дорогие братья и сестры

по социологическому оружию!

Доколе мы с вами будем мешать кислое с пресным, не отличать мух от котлет и путать хуй с трамвайной ручкой? Какие же такие общегуманистические ценности отрицали и отрицают зэки:

справедливость?

добро?

равенство?

человечность?

любовь и верность?

а может быть, свободу?

Уж кто-кто, а они-то – мы, то есть, ценим это куда больше, чем среднестатистический гражданин хоть России, хоть Соединённых Штатов, хоть Папуа-Новой Гвинеи. И не просто ценим, а вожделенно, как истинную святыню!

Бездуховность? Поклонение ложным ценностям? Нравственная деформация?

А знаете ли вы, что по тюремным понятиям самое святое для человека? То, что дороже свободы? То, за что зэк независимо от масти12 может и должен поднять руку на другого, если тот хоть словом заденет? И будет согласно тех же пресловутых тюремных понятий абсолютно прав! Может быть, наколки? «перстни»? чётки? Или чифир с куревом? А может, жажда убийств, грабежей и насилий?

Вполне возможно, что для ничтожно малой доли от общей арестантской массы так оно и есть. Однако по неписанным арестантским законам самым святым для зэка – от первохода до матёрого рецидивиста – является… мама! И вообще семья: родители, жена, дети. Ни у кого не повернётся язык сказать о семье, тем более о маме другого арестанта что-то нехорошее. Это табу! За это и пришибить могут.

Самые закоренелые рецидивисты не употребляют в речи слова «мать». Они говорят – мама. Даже в официальных заявлениях: на свиданку, например, или на телефонные переговоры, зэки не стесняются писать – мама. А много ли взрослых мужчин на воле поступает так демонстративно благоговейно?

Это, по вашему, ложные и деформированные ценностные ориентиры? Это те антисоциальные понятия, на которых, цитирую, «…взаимоотношения в тюремном сообществе зиждятся…»?

Да ещё совсем недавно в этом тюремном сообществе убийцы матери или отца приравнивались по статусу к распоследним проституткам из петушиной масти13!

А каков процент среди свободных граждан в современном обществе ставит эти нравственные ценности выше остальных? Было бы неплохо сопоставить и сравнить…

Эх, господа социологи – товарищи учёные, доценты с кандидатами…

Как мало, однако, мы ещё знаем о жизни. И об обществе…

Вы в курсе, например, что по словам священнослужителей (а они, кстати, считают ложь смертным грехом), процент молодых прихожан в церковных приходах колоний и тюрем в десятки раз превышает таковой в вашем свободном обществе? Не знали? Жаль. Мелочь, конечно. Хотя для настоящего учёного-социолога вещь была бы небезынтересная. Если он, конечно, настоящий. И действительно учёный…

А масти? Ох, уж эта путаница с мастями… И, видимо, чтобы не путаться, автор энциклопедии, руководствуясь советом П. П. Шарикова, взял и всё поделил! И ещё отождествил масти с кастами! А почему, скажем, не с сословиями? Что, мужик не может стать блатным? Или опущенным? При чём здесь кастовость? А вот поинтересуйся у блатного, кто он по жизни? И блатной скажет гордо: «Мужик!». При этом ни один даже из самых блатных не скажет о себе: «Я блатной!».

А вот такой масти как «опущенные» вообще нет! Это если какого-нибудь мужика или блатного уличат в крайне неблаговидном поступке, то могут опустить, что значит – понизить в статусе, а уж до какой социальной ступени, зависит от характера и степени его проступка плюс намерений массы арестантов. Масса – это и есть мужики. А вот решение его судьбы – в какую масть опустить – окончательно будет принято с подачи наиболее уважаемых и авторитетных арестантов, то есть имеющих самый высокий социальный статус в этом сообществе.

Спутал чудак-социолог опущенных с обиженными. С кем не бывает! Вот если б его, например, в какой-нибудь учёной книге назвали не социологом, а социопатом, скажем, или садомазохистом, он бы наверняка сильно обиделся. А с нашим братом, оно, конечно, можно не церемониться. Мы понимаем-с…

Только вот при таком раскладе мастей, кто ж, интересно, всему этому тюремному сообществу жрать готовит? Блатные, мужики или опущенные?

Что за безымянная такая масть трудится в столовых, прачечных, клубах, вечерних школах и библиотеках? Кто занимается разного рода обслугой, готовит и проводит общественные и культурные мероприятия? Блатные? Опущенные?

А как называется масть, которая содействует администрации в поддержании дисциплины и порядка? Блатные? Мужики? Или, может, опущенные? И смех, и грех…

А кто такие красные, активисты, шерсть, козлы, суки, гады, бандерлоги, мухоморы, черти, петухи и так далее?

В общем, автор-профессор, как тут выражаются – всех ввёл в блуд, то бишь попутал что-то в своей энциклопии…

Но мы оставим эту тему на потом. В соответствующих главах разберёмся и с кастами, и с сословиями, и с образом жизни, и с социальными статусами.

А сейчас подведём начальную черту. И сделаем кое-какие предварительные выводы.

Основной из них будет такой, что

ничегошеньки-то не знает общество, в частности – социология, как наука об обществе, о той своей заблудшей части, которая пребывает в местах лишения свободы. Но при этом, пребывая в неведении, самоуверенно заявляет, что знает всё!

И откуда только берётся у людей такая уверенность? Надо полагать, в первую очередь – из-за доверчивости и наивности. От убеждённости, что средства массовой информации: телевидение, печать и прочее – никогда не лгут и не заблуждаются. Дело-то даже не в том, что наши СМИ говорят и пишут неправду. А в том, что большинство людей упорно не желает мыслить самостоятельно. Поэтому охотно верят не только серьёзным медиаресурсам и печатным изданиям, но и всему, что напечатано в «жёлтой прессе» и китчевых брошюрках с дешёвыми сенсациями. Всё принимают за чистую монету: сюжеты из ТВ-шоу, телесериалов и кинофильмов.

С одной стороны, эта девственная, первозданная наивность умиляет и свидетельствует о простоте и бесхитростности народа. Но иной раз она начинает напрягать и даже пугать – простота и наивное любопытство легко перерастают в слепое безрассудство.

Тому есть масса самых наглядных примеров в истории, литературе и памяти народной.

…В соседнем имении крепостные взбунтовались на барина – изувера и садиста. Усадьбу сожгли. Вместе с барином. И наши, глядючи на соседей, тоже усадьбу барскую сожгли. И барина вместе с ней. А жаль, хороший барин-то был, добрый…

Или у Н. Некрасова вспомним, как крестьяне поймали и убили французского офицера из армии Наполеона. Потом его жену. Из жалости, что больно уж убивалась по мужу. А следом и детишек. Тоже, конечно, из жалости, чтоб не мучались сиротками горемычными…

А ещё красноречивее актёрская байка о том, что актрисе (имени её я не помню), сыгравшей Фанни Каплан в кинокартине первых советских лент «Ленин в 1918 году» однажды вечером на улице здорово досталось от каких-то гопников. За то, что она-де, паскуда такая, в Ленина стреляла.

Кстати, сценарий картины написал, если не ошибаюсь, Каплер. Между прочим, тоже наш человек – зэк, легенда Гулага…

Мне возразят, что это всё было давно, а теперь у нас народ куда более продвинутый!

Не спорю. Теперь-то уж, конечно, пням не молимся и лыком не опоясываемся. В целом и общем это верно. Но и на старуху, говорят, бывает проруха.

Вот, например, один московский зэк мне лично рассказывал, как он, ещё на воле, в Москве, со своими корешами то ли в ночном клубе, то ли в ресторане столкнулись с актёром Мерзликиным. Будучи под сильным впечатлением от кинофильма «Бумер», эта пьяная компания припомнила вдруг, что персонаж Мерзликина в конце фильма повёл себя не совсем по-пацански. Обступив актёра, они на полном серьёзе начали «кидать ему предъявы»: «Ты на хуя так живёшь-то, а? На хуй пацанов в беде бросил?» и тому подобное далее…

Так что стоит ли долго муссировать тему о том, что слухи, домыслы, тюремно-лагерные байки, хохмы и анекдоты бродят по народным умам, попадая следом в интернет, книжки и фильмы? А оттуда уже в виде некоей узаконенной истины, помноженной на фантазии авторов, вторично внедряются в головы обывателей. И всё! Круг замкнулся: общественные представления о жизни тюремного сообщества, столь расхожие с реальной действительностью, сформированы! Как там Геббельс-то говорил: ложь, сказанная тысячу раз, становится правдой?

Наперегонки с печатными изданиями китчевые киношники шлёпают свою продукцию, взяв за основу те же народные байки и бульварные романы, да ещё в азарте снабдив для пущей зрелищности надуманными страшилками. Обыватель смотрит телевизор, безоговорочно верит увиденному, разносит это по умам, как в песне В. Высоцкого. В конце концов этот коктейль из народных слухов, мифов, легенд и догадок попадает в цепкие мозги учёных сынов этого народа, в их научные трактаты, наподобие той энциклопедии, и даже получает такое громкое название: СУБЦИВИЛИЗАЦИЯ!

У меня нет ни малейшего повода оправдывать тюремные понятия – я в своё время сам от них немало пострадал. Нет ни малейшего желания приукрашивать нравственно-этические особенности жизни тюремного сообщества, равно как и принижать их.

Тем более я не собираюсь пробуждать нездоровый интерес к тюремной романтике, которой здесь нет, и судя по всему, никогда не было.

Однако многолетний печальный опыт всё-таки подсказывает мне, в чём состоит главная путаница.

Дело в следующем. Обывательская молва и пресловутое общественное мнение просто смешивают понятия криминальной субкультуры и тюремной субкультуры, вернее, как нам подсказали учёные-социологи – субцивилизации. А это далеко не одно и то же, хотя в тех или иных точках они, конечно же, пересекаются.

Вся эта романтика, атрибутика и воровские традиции гнездятся где-то там, на воле, в криминальных кругах и молодёжных группировках. А иногда даже пропагандируются в определённых слоях свободного гражданского общества, как своеобразная мода.

Здесь же, за бетонным забором с колючей проволокой, этого практически не заметно. Если что-то подобное и возникает, то немасштабно, локально, в узком кругу и с определёнными целями, которые почти всегда неблаговидны. Разговор о них впереди. Но тем не менее приверженность тюремно-лагерным традициям искренне, а не демонстративно – на зонах, например, явление редкое, как бы парадоксально это ни звучало. Более того, демонстративная приверженность да ещё с использоанием соответствующей внешней атрибутики – вообще моветон! На таких даже старые сидельцы смотрят как на шутов и дикарей, называя по-тихому меж собой придурками, клоунами и дикухами14.

Мало кто в тюрьме любит слушать тюремный шансон. И никто не поёт, кроме, действительно, галимых придурков. Его слушают и поют на воле. Но упорно называют тюремным. А как же? Романтика!

Мало кто в тюрьме культивирует и проповедует тюремную романтику. Её культивируют и проповедуют на воле. Но при этом опять же упорно называют тюремной.

Мало кто в тюрьме общается друг с другом на тюремном жаргоне. А вот на воле молодёжь, даже подростки и дети, по фене чешут хлеще, чем киношные зэки! Однако пресловутый язык фени – специфический блатной жаргон – по прежнему считают чисто тюремным…

За долгие годы наблюдений я заметил, что масса новых жаргонных слов и выражений появилась в местном тюремном лексиконе именно с воли, а вовсе не зародилась в тюрьме. Заносят её сюда, в основном, юные первоходы, осуждённые за наркотики. Язык фени с новоизобретёнными оборотами помогает им, будучи на свободе, шифроваться15.

Матерщинники, вроде меня, в разговоре с другими вообще стараются за базаром16 следить. Не всем а тюрьме приемлемо слушать матерные слова. В некоторых тюремных и лагерных компаниях даже существует запрет на мат. Можно ненароком и по голове выхватить.

В любом случае, я не слышал в тюрьме такого мата, какого доводилось в своё время слышать в стенах министерств, управлений и учреждений образования и культуры, не говоря уже об органах региональной и муниципальной власти…

Вот вам и субцивилизация!

Кстати, шикарный подгон17, скажу я вам, это словечко – субцивилизация! Может, зря я так на этого социолога взъелся? Ей-богу, подходящее: весомое такое, звучное – просто грех не попользоваться!

Начислим

+11

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе