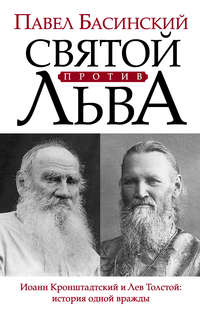

Отзывы на книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды», страница 2, 55 отзывов

Эта книга не отпускает меня несколько месяцев. Кажется, что в ней описано всего лишь довольно несложное противостояние двух известных людей русского мира. Всегда русский духовный, культурный миры и уж тем более политический были полны противоборствами. Собственно русский мир и складывался из споров, борьбы мнений, из противостояний нравственных. Один отрицает, другой защищает… Лев Толстой отверг веру в Иисуса Христа, как в Бога, отверг церковь, Иоанн Кронштадский веру и церковь как мог защитил. Однако, чем дальше от момента прочтения книги, тем больше и больше становится понятным, что я лишь догадываюсь о метафизической глубине этого нравственного, духовно-религиозного противостояния двух крупнейших фигур ХIX – XX вв. Может и не откроется мне этот масштаб… Как Бог даст. А книга П. Басинского открылась в полной мере…И заставляет размышлять и размышлять.

«Сколь ни велика фигура святого Иоанна Кронштадтского, сколь ни значим его вклад в православие и в историю России, все-таки книга вновь о Толстом. И похоже она не столько о противостоянии писателя со священником, канонизированным в России в 1990 году, сколько по-прежнему на любимую тему Павла Басинского – о внутренней борьбе и духовных исканиях писателя. И святой и лев (и ангел, как символ добра и света, и «зверь», как знак зла, противоположного святости) конечно были в Толстом, как и во всяком человеке. Только в гениальном человеке они выражены мощнее. Эти полярные стороны личности великого писателя, особенно ярко выразившиеся в его поздних работах, посвященных борьбе с церковью и христианской верой, рассматривает в своей книге П. Басинский, а фигура о. Иоанна только фон, на котором отчетливее проявляется образ Льва Толстого». Так мне показалось в начале книги. Так я думал, потому что даже не представлял себе, что за Величина и что это за Явление - Иоанн Кронштадский, который был и есть в русской жизни. Когда прочел книгу П. Басинского до конца, когда автор так увлекательно рассказал о совершенно удивительном русском священнике, ставшем настоящим Святым для миллионов православных людей, тогда и стал этот человек настоящим и открытием и потрясением для меня.

Благодаря книгам П. Басинского о Л. Т. знаю много, восхищаюсь величием таланта. Известно, что внешним обликом и образом жизни к преклонным годам писатель стал очень уж похож на святого русского старца, пребывающего в молитвах и раздумьях, утверждающих веру его и сторонников, учеников и паломников. Что-то подобное святости в том классическом понимании, что дает благоговение рядом стоящему человеку простому, в Толстом было. Глубокое и мощное знание жизни и человеческой природы...Оно влекло к нему многих и многих. «Расскажи, просвети, посоветуй, успокой, научи, поддержи, укажи путь…!». Впрочем, не мало приходило тех, кому просто хотелось денег. И Толстой просвещал, учил, … Конечно с годами «мне все под силу, все смогу» укрепилось в Толстом, которого при жизни прозвали титаном и гением. В зрелые годы он явно укрепился в своей способности указать людям нужный путь. Однако это был не был путь на утверждение в вере своей и не молитвы православные получали приходившие к нему люди. И закономерно что, Толстой в конце жизни написал несколько странных религиозных сочинений, за которые был от церкви отлучен. Раньше я об этих сочинениях слышал в пересказе, но сам не читал. Не тянуло… А вот книга П. Басинского подтолкнула. Стало очевидно вдруг, что не прочитаешь их внимательно, не поймешь в чем суть того Противостояния. В его поздних религиозных писаниях, в том же «Кратком изложении Евангелия» и особенно в злом «К духовенству» Открылось такое, что сотрясает любого думающего, но утверждает верующего.

А главное дело не в том, как представил Толстой в своих сочинениях Иисуса. Ведь на всем протяжении христианской истории было несметное число толкователей Евангелия и учения Христова. Направлений, школ, учений, сект христианских не перечесть. Всего лишь одним ересиархом больше. Ну и что? Даже при том, что отрицатель веры и церкви столь авторитетен при твёрдой почве народной не страшно ни за веру, ни за церковь. В конце концов и сам Лев Николаевич говорил, что истинных последователей его учения, тех кто глубоко и искренне проникся его концепцией христианства наберется едва несколько десятков человек. Настоящее дело было в России, в ее тогдашнем состоянии, в уже ее стоянии на краю пропасти безверия и разрушения. Когда уже лишь десятки людей стремились понять Толстого, а сотням тысяч было достаточно узнав, что Лев Толстой выступил против церкви, поверить, что «значит с церковью все не так, как надо и что может и вовсе ее не нужно». Так вышло, что к началу ХХ века русское общество и русский мир оказались разобщены. Одним из самых важных разломов русского общества был тот, что проходил между образованным и не образованным классами. Политический вопрос разделил собственно образованный класс. И все же разделы по политическим воззрениям, что раздробили и без того разобщенный русский образованный класс и увлекли позже в кровавую пучину гражданской войны простых рабочих, мещан, крестьян, эти разделы не самые важные. Тем, кто разошелся в убеждениях на левых и правых, на социал-демократов, монархистов, социал-революционеров, анархистов и проч. и проч., тем, кто утерял веру в Бога, тем по душе пришлась толстовская борьба с церковью. И самый страшный разлом был на тех, кто веру сохранил и тех, кто ее отверг.

Вскоре Россия потонула в реках крови, в братоубийственной войне, и ведь сам того не желая, Толстой этому способствовал. А о. Иоанн великим сердцем своим предчувствовал это и как мог боролся… Действительно, что мучает меня сейчас, после книги: как и почему Л. Т. отверг веру предков? Почему такой деликатный человек, как он оказался столь жесток к православной вере и к воцерковленному народу своему. Почему этот океан добра, житейской мудрости и мысли, моральных ценностей, которым являлся Лев Николаевич Толстой, океан, из которого каждый мог черпать когда хотел добра и любви, вдруг обмелел? И не осталось в нем ничего, кроме сухой теории о человеке Иисусе Христе, который чему-то пытался учить людей. П. Басинский внимательно и аккуратно провел читателя по фактам и событиям биографии, влияющим на религиозные взгляды великого писателя, от самого раннего детства до последних дней жизни. Таинственное влияние образа матери на его веру:

«Непостижимого Бога он старался постичь умом, а земной и вполне постижимый образ Марии Николаевны он наделял неземными чертами и делал святым идеалом…».

Воздействие немца добряка и пьяницы детского воспитателя Федора Ивановича Рёсселя, и строго и ненавистного француза. Что повлияло на его в преклонных годах решение отойти от веры и церкви и более того своими сочинениями призвать к тому многих и многих? Впрочем, Толстой многие годы шел по жизни с верой, с крестом и иконой православными. И на войне, на которую Лев Николаевич отправился с иконкой от тетушки, наверняка, в нем вера укрепилась. Ведь путь князя Андрея, который будучи абсолютным атеистом, все же взял с собой на войну образок из рук сестры Марьи и смертельно раненым обратился к вере, этот путь понятен был Толстому, как фронтовику. Ничто так не убеждает человека в Божественной Воле, как страх смерти, как нахождение на войне. Здесь человек постигает Бога сердцем и всей душой.

В старости непостижимого Бога Толстой старался постичь умом, и здесь началась его ересь, которая ничем не отличается от тезисов союза воинствующих безбожников: - Евангелия, все четыре книги есть заблуждение…; - учение о Ветхом и Новом завете чуждо современному знанию, здравому смыслу и нравственному чувству…; - Иисус никогда не писал никакой книги, люди только после его смерти записывает то, что слышали о нем…; - записок о нем было много разных, из которых церковники вырезали и выбирали нужное…; - церковь доносит «истину» до людей преимущественно насилием; - церковь не позволяет обсуждать свое учение; - церковь наносит вред умственной деятельности человека…; - церковное учение позволяет жить одним в безумной роскоши, а другим в нищете… Толстой не мог перенести, пережить таинства евхаристии, Причащения тела и крови Христа и с этого началось его отрицание церковного обряда. Это то, что по его словам оттолкнуло его от веры. А ведь Евхаристия и литургия Основы основ и Загадки загадок русской православной церкви. А ведь именно им, несению службы по этим обрядам, помощи страждущим посвятил свою жизнь святой Иоанн Кронштадский. Толстой хотел, чтобы и простые люди и священники отошли от веры в Христа, от веры веками наследуемой от поколения к поколению. И чаяния его меньше чем через 20 лет после его смерти сбылись. И были разрушены храмы, порублены топорами на дрова иконы, переплавлены на дорогие слитки оклады и вырваны из них драгоценные камни. Священников, к которым так искренне и истово обращался Л.Н. Толстой, чтобы они «покаялись в своем грехе» и прекратили свою деятельность для всеобщего и их личного блага, почти не стало. Многих расстреляли, сослали на Соловки и в Сибирь… Страна погрузилась в пучину кровавой гражданской войны. Что сказал бы Л.Н. Толстой, случись это при его жизни? Был бы доволен? Пошел бы вместе с воинствующими атеистами? Скорее всего нет, я в это не верю. Но зная теперь, что произошло со страной становится понятна и горячность и истовость, с которой о. Иоанн встал против Толстого на защиту веры и церкви, верующих и духовенства… Он тонкой душой своей чувствовал и предвиденьем святого знал какая катастрофа надвигается, знал, что нужно оберечь сохранить основы основ. Ведь когда пришла другая страшная беда, когда на нашу землю ворвался враг, тогдашняя безбожная, без церковная власть обратилась к духовенству и церкви, к тем малым остаткам от них, чтобы помогли и поддержали. И многое из той России, что свергли они вернули, открылись храмы.

Два несравнимых авторитета русской духовной жизни. Они вступили в острое противоречие на заре XX века. Они стали несравнимы для русской интеллигентски образованной части общества и сейчас. Собственно для этой части нашего общества авторитет один и безусловно и это Лев Толстой. Отца Иоанна Кронштадского из этой части общества почти никто не знает, как не знал его я, потому что она (эта часть) не воцерковлена.

И немного о веселом. Страшно забавно, что в рецензиях на эту книгу весьма современные и либеральные читательницы вычерпывают мысли, являющиеся бестрепетным примером того, что как-то все перемешалось в голове. Так, одна из них, высказывается о «недостатке ума у Л.Н.Толстого, при обилии у него гения»! Дама либеральная, но мысль вычерпана у К. Победоносцева, известного реакционера и ретрограда. Неисповедимы… Во всех трех-четырех наиболее популярных рецензиях попугайски повторяется мысль, что «нельзя хромать на оба колена». Мол, нельзя любить одновременно и Льва Толстого и Иоанна Кронштадского. Недалекая мысль. Можно вовсе не хромать. Показательно, что наибольшее число баллов набирает рецензия, в которой вполне серьезно рассказывается о причинах почитания числа три: «потому, что это священные части тела половой член и два яичка». Как то после такого «исторического изыскания» становится очевидным, что у изыскателей мозг (ум) точно не священная часть тела. Возможно и не полюбить и того и другого сразу – слишком разнятся их духовные позиции, но уважать и ценить можно и нужно обоих, как совершенно уникальных деятелей русского мира. Потому что оба наши. Книга П. Басинского к тому устремлена.

Очень хорошая книга! Очень! Только не согласен с автором, что мы одинаково любим Толстого и Святого Иоанна Кронштадского! Это не так. Их даже сравнить нельзя. Святой Божий – это Святой Божий, а вероотступник – это вероотступник со всеми вытекающими…

Из всей серии о Л.Н. Толстом эта книга меньше всего понравилась, хотя возлагала на нее большее надежды. То ли «исполины» – Толстой и Иоанн Кронштадтский – слишком тяжелы в одной связке, то ли автор сам не особо полюбил эту тему и тяготился ею, но читалось натужно.

Глубокое историко-литературное исследование непростых взаимоотношений двух ,,властителей дум,, рубежа столетий – писателя Льва Толстого (известного всем) и его современника, ,,белого,, священника Иоанна Кронштадского, причисленного к лику святых , но тем не менее засекреченного долгое время даже для духовенства. Автор деликатно и увлекательно рассказывает о видимых и скрытых мотивах их многолетнего противостояния, сильных сторонах и ошибках каждого, оставляя у читателя чувство причастности к истории России.

Предыдущая книга, «Бегство из рая», была намного интереснее, «История одной вражды» явно вторична, в ней автор периодически «пережевывает» то, что уже успел поведать в «Бегстве», кроме того многое кажется уж слишком субъектиным и притянутым за уши. Объем изученных материалов и проделанная Басинским работа, безусловно, вызывают уважение, но этого явно недостаточно для того, чтобы подобное чтение стало увлекательным: слишком много деталей все время пристально изучает автор, «растекаясь мыслью по древу». Книгу удалось дочитать исключительно из принципа.

Очень мне понравился подход Павла Басинского к составлению биографий, особенно когда дело касается Льва Толстого (а в случае Басинского - это всегда касается Льва Толстого). Очень эмоционально и интересно он подходит к рассказыванию чужой жизни, никогда не стесняется показать, как именно он пришёл к тем или иным выводам. Автор размышляет прямо перед нами, показывает свою технологию восстановления событий. Кто такой Иоанн Кронштадтский я понятия не имела, но с пера Басинского очень интересно было про него почитать. Само это сопротивление двух таких совершенно разных и при этом схожих людей оказалось по-настоящему захватывающим. Очень мне понравилось, как часто Басинский использует события из различных литературных произведений и за счёт них восстанавливает историю, быт тех лет. Мне нравится лёгкий юмор, который иногда проскальзывает в повествовании, как Басинский акцентирует внимание на каких-то забавных моментах, мелочах в дневниках или произведениях, или письмах и как за счёт них делает более богатым образ человека, биографию которого он рассказывает.

Но и на всю жизнь запомнил, как няня за пролитый на скатерть квас наказала его: поймала и, несмотря на «отчаянное сопротивление», начала возить этой мокрой скатертью по его лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей!» И пучок вербы запомнил, и даже то, что от вербы отпадали «шишечки».

Не знаю почему, но на моменте "шишечек" меня очень проняло, и потом еще пару раз подобное "проняло" со мной было. Очень много в книге есть исторических моментов, о которых я не знала или упускала, после книги обогатилось мое понимание 19 века.

В словах Лескова "Нельзя хромать на оба колена. Нельзя одновременно любить Льва Толстого и Иоанна Кронштадского." слышен дворовый клич : "Наших бьют!" и если вы, дескать, не определитесь немедля кто тут ваши "наши", сейчас и вам наваляют. Только и всего, только и всего...- Тяжелая, надо сказать, книга. Я моментально захромала на оба колена - так мне жалко стало обоих старичков. Признаю ли я гений Толстого? Да. Он гений. Кто прав в этом споре? Иоанн Кронштадский. К чему упрекать отца Иоанна в несдержанности и агрессивности? Эти упреки возможны только, если веру считать чем-то вроде партийной принадлежности. Как бы не в самом деле, как бы имидж такой мессидж. Тогда спор выстраивается по-другому. Если вы верите, то для вас утверждение Толстого, что Мария родила вовсе не Сына Бога, а ребеночка неизвестно от кого - это личное оскорбление, оскорбление Вашей матери и Вашего отца. За такое морду бьют. Если же вы не верите, то вы не сможете поверить даже в то, что Иоанн воспринял это оскорбление, как личное. Чего ему, скажете вы, надо? У вас одна версия, у нас другая, делов-то. Ваши вон вообще... небезупречны. Граф наш искренен, аки дитя, добра всем хочет, а попы зажрались и изолгались. Толстой-то, между прочим, вообще от денег отказался, до того хороший.

Только думается, честнее брать тысячи пожертвований и отдавать их нуждающимся, чем объявить деньги злом, переложив заботы по содержанию себя на жену. Кагбэ о недостойном пусть заботятся недостойные.

И всё бы ничего, если бы в дело не вмешалась политика и интеллигенствующая масса. "Запретить!", - сказали власть имущие о Толстом. "У-лю-лю-лю!!!!", - заверещала интеллигенция о крондштадтском батюшке. И чем больше наворачивалось на все происходящее политики, чем больше вовлекались в это акулы пера, тем больше казалось, что я читаю о каких-то очередных событиях на Болотной. Кто там вообще чего - уже не понятно, да и не интересно. Пацаны струйками меряются.

Что дала эта книга для понимания Толстого? Что силу своего гения он принял однажды за силу своего ума. И сразу же на него снизошло откровение. Что вот никто не понимал две тысячи лет Бога, а он понял. Подумал и понял. Печальная, на самом деле, история...

Автор, выражая как бы коллективное мнение, усматривают «элемент лицедейства» в чуде «превращения тихого семинариста, а затем не менее скромного студента во Всенародного Батюшку, о котором не шутя говорили, что «вся Россия – это Кронштадт отца Иоанна»… и позднего Толстого, который из барина, аристократа превратился в «мужика». Только тут было превращение наоборот. В первом случае – непомерное возвышение социального образа, во втором – слишком наглядное (не на публику ли?) его снижение. В первом случае из сына бедного дьячка из захолустной Суры возникает отец Иоанн, сияющий – в переносном и прямом смысле – дорогими облачениями, орденами с бриллиантами – подарками богатых поклонников и дарами императорской семьи. Во втором – из родовитого аристократа, впитавшего в себя кровь нескольких знатнейших российских фамилий – Толстых, Волконских, Трубецких и т. д., – возникает «мужичок». Т.е. Басинский не только верно подмечает разнонаправленные векторы «карьерного» движения (правда автор говорит о них в контексте «популярности») Толстого и Иоанна Кронштадского, а именно: если у первого это было сверху-вниз: от аристократии к народу, то у второго снизу-вверх: от народа к аристократии, но и совершенно верно находит их «лицедейскими». Разница, как видится, была только в том, что если у священника это был такой неизбежно-поступательный путь (но при этом, кстати, он ни в коей мере не пытался сам создавать искусственную стену между собой и простым народом), то у писателя это был такой нарочито-перформативный, выпендрёжный акт искусственного «опрощения». И причем, постепенно, в пику этому самому «упрощению» и сам писатель также «успешно» «упрощался» в своих текстах, т.е. говоря сегодняшним языком просто элементарно всё больше тупил, тем не менее, оставаясь при этом конечно же "глыбой" и одним из первых ньюсмейкеров мирового масштаба. Книга достаточно информативная, показано, например, что оба рассматриваемых персонажа, будучи, как известно, весьма активными, занимались не только "абстрактно-гуманитарной" (то есть "словом"), теоретической деятельностью, но и практической, полезной людям деятельностью (то есть "делом") -и таковых примеров "реальных дел" в исследуемом произведении достаточно много. Деятельность отца Иоанна в этом контексте (да и вообще) пожалуй интереснее, но это в первую очередь потому, что про Льва Николаевича мы, вроде как, и так уже много знаем. А вот заявленной, якобы "вражды" в книге в сущности нет, вернее, она есть, но только таковая представлена только в одном направлении: от священника к писателю, а сам писатель, вроде как, никому конкретно из деятелей церкви никогда не обращался. Вне парлептипности, само собой.

Я читая сразу почувствовал, как много литературы пришлось Басинскому одолеть, чтобы буквально говорить о Толстом и Иоанне почти как о своих современниках. Столько фактов о семье, жизни, становлении личности. Хорошая книга для тех, кто хочет расширить в голове рамки понимания религии, веры.

В школе нам показывают Толстого очень шаблонно. Как некого "гения с обложки", совсем не давая прочувствовать, что же крылось за его личностью. У него было проникновение религией, разочарование в традиционных подходах, изгнание из церкви. Это всё делает Толстого живым для читателя, заставляет иначе очень посмотреть на многие его произведения. Судьба Иоанна тоже весьма примечательна. Человек, признанный святым, который якобы совершал чудеса исцеления. Автор не осуждает и не превозносит ни ту, ни другую сторону. Он даёт размышления, что здорово. Даёт посмотреть на религию не через тупой атеизм или бездумное поклонение.

1) Что любезно сердцу русского интеллигента? Противостояние личного вольнодумства и государственного официоза. 2) Что заставляет его чувствовать себя прекрасным, мудрым и не-таким-как-все? См. пункт 1. 3) О чём неловко читать, захлебываясь в самолюбовании автора, дружеских подмигиваниях и прочей атрибутике В. Лоханкина? См. пункт 1. 4) На чём можно добыть дешевую популярность в определенных кругах? См. пункт 1.

Так вот, ничего этого нет в книге Басинского. И это настоящий подвиг автора. Нет черного и белого, «наших славных разведчиков» и «ихних подлых шпионов». Есть вечно колеблющиеся качели, перепрыгивание с одной точки зрения на другую и желание разобраться.

И нет правых в споре славянофилов и западников, консерваторов и либералов, женщин и мужчин, сердца и разума. Есть круг вечных русских вопросов – и книга именно об этом.

Они неразрешимы и упорно не хотят уходить в прошлое – минуло больше сотни лет, несколько войн и революций, а темы дискуссий все те же. Журналы, письма, кухни, интернет – площадки меняются, темы остаются.

Интуиция или разум. Мужчина или женщина. Стабильность или реформы. Роль Петра I. Кто такие декабристы. Возможность веры в Бога без участия в Церкви. Что такое причастие и как с ним быть после Века Просвещения. Россия – Восток или Запад.

Басинский рисует увлекательнейшую картину русской жизни конца XIX века – с её вопросами, забытыми особенностями быта, героями (я была поражена, что поэт Фет – это не только «Шепот, робкое дыханье…», но и чрезвычайно язвительная личность, первый переводчик Шопенгауэра). Русские императоры, писатели, государственные и церковные деятели составляют почти что адрес-календарь эпохи.

Описание и анализ духовного сословия, к которому принадлежал отец Иоанн так же интересно, как и новые размышления над воспитанием детей в дворянских семьях.

Будет ошибкой полагать, что автор однозначно берет сторону столь хорошо изученного им Толстого. Он указывает на его ошибки – художественную слабость религиозных произведений и принципиальную невозможность «подогнать» сакральный текст под свою личную веру. Это очень глубокая и нужная мысль.

Само непосредственное противостояние писателя и священника занимает в книгах лишь пару последних глав. Вся предыдущая «подноготная» необходима для понимания контекста эпохи, для предостережения читателя от навешивания простых и однозначных ярлыков.

Я сознательно не буду пытать пересказать все особенности и подоплеки конфликта, его философскую, этическую, теологическую, общественно-политическую стороны. Выйдет примитивно и не справедливо к уважаемую мною автору.

Скажу лишь, что учение Толстого было спасением для думающего образованного молодого мужчины той поры. И это учение, построенное на разуме, было совершенно бесполезно для, скажем, бедной крестьянки с больным ребенком на руках. Ей был нужен отец Иоанн.

И образованный мужчина из среднего класса, и неграмотная женщина были реальностями России, оба достойны уважения. Между ними нельзя выбрать, как нельзя в итоге выбрать между о.Иоанном и Толстым.

За сим отсылаю вас к книге. Она придется по душе интересующимся литературоведением или историей, в том числе – историей быта. И, может быть, чуть поможет разобраться в непростых вопросах личного отношения к религии.

Начислим

+16

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе