«Я ведь почему спрашиваю, ты же сам вчера ставил вопрос о солке огурцов» «Рабочие принимают активное участие в борьбе за повышение производительности труда!» «Я почему-то почувствовал сильное ощущение одиночества.» «Глядя на неё ... и слушая, как она болтает, вас охватывало щемящее чувство жалости.» «Он куда-то убежал, вернувшись только к вечеру.» «Все эти реплики приходилось выкрикивать во всю глотку.» «В старину все деревенские новости концентрировались у колодца.»Вот такие ошибки разбираются в книге. Чувство языка, о котором идёт речь, в повседневной жизни теряется. Нужно поскорее донести информацию, в ход идут аббревиатуры, картинки. Возможно ли сейчас следовать этому чувству хотя бы «в особых случаях»? Не знаю. Но попробовать стоит. III Мастера перевода – «почтовые лошади культуры» Большой раздел книги посвящен коллегам Норы Галь – представителям «кашкинской» школы перевода. Эта школа была создана Иваном Александровичем Кашкиным в 30-е годы. Трудно переоценить вклад «кашкинцев» в литературу. Благодаря им, русскоязычные читатели различают стиль Хэмингуэя и Фицджеральда, узнают аромат Диккенса, наслаждаются многозначностью Джойса. До этого перевод был в основном любительским или формальным (подстрочником). «Кашкинцы» стремились к переводу-перевоплощению. Для воссоздания духа книги нужны не кальки, не механическое следование оригиналы, а аналитический ум, смелость, художественное (и даже душевное!) чутьё, свободное владение русским языком. Поясню последний пункт на примере Диккенса в переводе О.Холмской. Для нас Диккенс – это характеры. Старухи, стряпчие, неграмотные прачки, почтенные джентльмены, уличные мальчишки говорят каждый на своём языке. Что вы скажете о следующем персонаже по его речи?

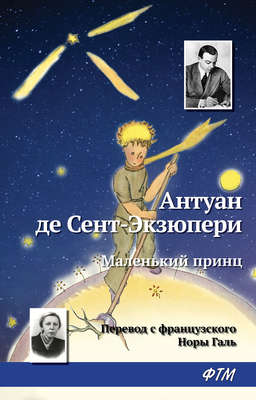

«…дела-то плохи, плохи, хуже некуда… Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь – цена-то сейчас на рынке страх какая высокая… Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня больная… трубочку изготовить.. А уж он попомнит…»Мы ясно видим хлопотливую старуху. Она угождает посетителям, заговаривает их, но при этом держится себе на уме и уж точно в накладе не останется. В английском языке просторечие чаще всего выражается ошибками грамматики и произношения. В приведенном отрывке эффект достигается иначе, более естественно для русской литературы – за счёт выбора слов: «грудь слабая» (а не «легкие»!), «хуже некуда» (а не «всё плохо»!), «попомнит»(а не «вспомнит»!). И эти слова роднят диккенсовскую старуху с нашими знакомыми старухами – из книг, фильмов, из жизни. Мы видим Коробочку и героинь Раневской, сплетаем новый сложный образ. Воспоминания о мастерах перевода и примеры их работы – не скучное копание в архивной пыли. Это увлекательная история о том, как рождался язык, на котором с нами говорит мировая литература XIX-XX веков. IV Принц, Цветок и Лисица Наконец, о самой Норе Галь и её шедевре перевода – «Маленьком принце». Каждый помнит язык этой сказки, её распевность и лаконичность. Наверняка вы её уже слышите внутри себя. Это было невозможно создать при помощи кальки с французского подлинника. Не Роза, а Цветок (во французском la fleur женского рода, а в русском-то мужского!), не Лис, а Лисица (женский род, отсылка к русским сказкам, ревность!). Понадобилась смелость переводчика, чтобы исказить детали, сохранив смысл. Или ещё пример - в оригинале: «Мой рисунок изображал удава, переваривающего слона». Что мы помним с детства? «Это был удав, который проглотил слона.» Подробно, очень интересно объясняются все эти маленькие решения. От малого к большому, от порядка слов к всечеловеческому духу притчи. Не механическая передача знаний, а общение двух культур. Потрясающе, на самом деле.

"о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык" - написал когда-то Тургенев. Боюсь, если бы классик открыл "современный" русский роман, а ещё лучше переводной, то русский язык он просто не узнал бы. Или хлопнулся бы в обморок сразу. Телевизор часто не хочется включать, потому что нет никакого желания слушать современный новояз с бесконечными стилистическими и граматическими ошибками. А бесконечные издевательства над языком рекламщиков, изобретающих всякие идиотские "сникесни" и иже с ними давно уже стоят поперёк горла. Собственно, книга блестящего переводчика Норы Галь как раз о том, как убивали русский язык. О самых частотных ошибках, о словесном мусоре и шелухе, о людях, которые не просто не умеют ценить красоту языка, но и не хотят учиться. Конечно, можно воспринять эту книгу, как сборник анекдотов, ведь приводимые Галь примеры уморительно смешны. Можно сказать, что переводчица сгущает краски, что всё не так страшно и язык всё равно сохранится. Сохраниться то он сохранится, но останется ли он могучим и, тем более, великим? Открываю первую попавшуюся книгу: "Зеленым сопляком я столкнулся с ужасами и огненными шквалами войны за свободу женщин". Это русский язык? Галь блестяще демонстрирует, что говорить и писать на красивом и правильном русском языке совсем несложно. Читать её не только интересно, но и приятно. И, главное, совсем не хочется блистать остроумием и коверкать родной язык. Даже в шутку.

Нора Галь - переводчица, литературовед и критик. Известна, в первую очередь, переводами книг Антуан де Сент-Экзюпери - Маленький принц и Харпер Ли - Убить пересмешника. В книге Слово живое и мертвое она делиться своим опытом работы литературного переводчика. Какова главная трудность этой работы? Что важнее: сохранить букву или дух произведения? Может показаться, что самый точный - это дословный перевод книги. Но частенько при такой "кальке" пропадает настроение и душа произведения. Задача переводчика передать не только смысл книги, но и все нюансы стиля зарубежного писателя при помощи синтаксиса и лексики родного языка. Вдобавок текст не должен быть тяжеловесным и скучным для читателя. При этом переводчик использует некую степень свободы в подборе (замене) слов, особенно если в тексте имеются идиомы, действующие лица произведения имеют "говорящие" фамилии; когда необходимо оттенить иронию автора или подчеркнуть трагизм ситуации. Насколько свободно может и должен вести себя переводчик в подобных ситуациях? Именно эти вопросы, на мой взгляд, главные в данном труде.

Переводчика смело можно назвать соавтором книги. Он может сделать иностранного автора и его произведения популярными и любимыми, а может попросту "убить" их.

Интересных книг вам и качественных переводов, читатель.

Р.S. Часто в аудио и электронных форматах книг невозможно найти автора перевода. Это большое упущение.

Потенциальным читателям посоветую только одно – запастись терпением, потому что книга – достойная и стоит каждой потраченной на нее минуты. Нелегко вникать в абсолютно точно душевные излияния Норы Галь, трудно анализировать вместе с ней, ясно ощущается разница и в художественном, и в личном опыте. Порой мне было почти невмоготу вникать в суть, писательница, излишне строгая учительница, почти била по голове указкой с одной лишь целью – вспомни уже, что такое РУССКИЙ язык. Честно, раздражало… Но именно Нора Галь создала «Маленького принца» для жителей Советского Союза, Российской Федерации, да все равно для кого… Именно она. За тяжкий труд, за ее «Под звездой Сента-Экса» я все ей простила. Абсолютно все. Потому что не могу и не умею сдерживать слез, думая о тех, кто так искренен. И, как пишет Н. Галь, «Принц» вызывал неподдельные эмоции и у детей, и у тех, кто пришел живым с фронта в 1945 году. Я – здесь, в 2019, и все еще плачу над этой книгой…

В процессе чтения я обычно делаю заметки или клею стикеры, отмечаю карандашом интересные мысли и выражения, иногда что-то выписываю в блокнот. «Слово» сейчас лежит на столе и напоминает пухлую радугу. По краям страницы щедро налеплены разноцветные язычки, внутрь втиснуты бумажные заметки, ручка, карандаш. И вовсе не потому, что я умница и красавица, а потому что Нора меня умучила. Она с каждой страницы строго смотрела и вопрошала «А ты почему так говоришь и пишешь?», «А почему ты не исправляешь других, когда знаешь, как правильно?», «А почему и как вообще ты, мадам, забыла, красивый, своеобразный и неповторимый русский язык?»

Если Вы занимаетесь переводом текстов или даже просто читаете литературу на языке оригинала, то обязательно возьмите «Слово живое и мертвое». Автор со знанием дела учит словесной прозорливости, навыку выкапывания смысла, художественной чувствительности, внимательности, в конце концов. Несмотря на более или менее приличное умение переводить технарские, юридические и прочие штуки, за художественную литературу я, если и возьмусь когда-то, то чрезвычайно осторожно, на мысочках по полу, и нескоро. Может, никогда. Гораздо проще объяснить, как покрасить газовый счетчик с соблюдением всех необходимых требований безопасности, чем передать всю полноту чувств, например, того, кто теряет любимую женщину. Человек сложнее, он чувствует, а не просто измеряет количество газа, проходящего по трубам. Если Вы – переводчик художественных произведений, смело берите главу №5 и тщательно конспектируйте, как нужно, главы №1-4 – как не нужно.

Нора Галь очень часто веселила меня исключительными перлами, собралась увесистая рукопись аляповатостей, над которыми и смешно, и грешно хохотать – головные поползновения, обрыв религиозной пуповины, щель рта, диспептический жених, костюм цвета соли, потенциальные пироги, скептичные скелеты деревьев. Приятно и смешно читать про чужие ошибки, только едва ли получилось бы лучше, если ты – а) не знаешь великого и могучего; б) умеешь говорить на каком-то иностранном языке, но вообще не поклонник словарей и прочей языковедческой литературы; в) как собака – все понимаешь, но в словесном отношении – попросту «физиологически» ограничен. Много нынче говорят о плохих переводчиках, но не буду углубляться в тему. Попросту скажу – сложно любить любое дело в эпоху капитализма, если оно не приносит денег. Знаете, как любить яблочный пирог тому, кто закован в кандалы – съем, и рад бы, но снимите уже с рук ЭТО. Нора Галь напомнила мне о языковой внимательности, о том, как важны учителя и наставники в профессии (редкое явление нынче), о благородной классике перевода, о важности чуткого отношения к любимому делу. Отдельное спасибо за информацию о школе художественного перевода Ивана Александровича Кашкина. Если захотите почитать зарубежную литературу в чутком, мудром и русском варианте, смело вбивайте «школа Кашкина» и выбирайте из того, что эти мастера успели донести. Не прогадаете. Нора Галь – советует, а я – ученически преклонив голову, просто верю и иду за ней…

Кому читать? Переводчикам, писателям, копирайтерам и рерайтерам, студентам-филологам и всем, кому небезразличен русский язык. Нора Галь – литератор. Переводчица, причём принадлежит к кашкинской школе художественного перевода, стремящейся сохранить и букву, и дух подлинника. Это она подарила русскому читателю «Маленького принца» Сент-Экзюпери, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Постороннего» Камю, рассказы Рэя Бредбери, Роберта Шекли, Айзека Азимова и много чего ещё. Так что с рассматриваемой проблемой Галь сталкивалась напрямую. Зачем читать? У русского языка два врага: бездумное калькирование иностранной речи и канцелярит. Причём второй очень тесно связан с первым. Казалось бы, что тут такого: заимствование естественно, а русский язык развивается, вон где-нибудь в петровскую эпоху и не такое пережил. Да, но тогда, во-первых, не было всеобщего умения читать, а во-вторых, СМИ. В 20-м же веке человек выучивается читать раньше, чем овладевает литературной нормой. Газеты, радио, телевидение – вот его ориентир. Беда том, что дикторы, редакторы, журналисты и т.д. тоже могут ошибаться или добровольно заблуждаться, считая, например, фразу, сказанную на простом русском языке чем-то недостойным. Отчасти так происходит потому, что они читали в детстве не те книги или им попались наставники, воспитанные не на тех книгах. Не секрет, что основную массу канцелярита поставили в русский язык переводчики-буквалисты, тупо передиравшие иностранные слова и иностранный же синтаксис. Но то, что в других языках звучит естественно, в русском – громоздко, неискренне, сухо и, как следствие, вызывает отторжение уже на подсознательном уровне. Можно ли при помощи канцелярита достучаться до сердца? Нет. Зато засорить и обеднить язык – запросто. Ошибки авторитетного источника приводят к ошибкам у его учеников. А потом эти ученики становятся авторитетом для кого-то, передавая порочную эстафету. Нора Галь, впрочем, даёт свои методы борьбы. И, что самое главное, критикуя за ошибки, показывает, как их исправить. Ну и приятный бонус. Книга ещё о литературе. Автор подкрепляет свои слова примерами из множества книг – шедевров мировой литературы. Причём говорит об этих книгах так, что их невольно хочется прочитать или перечитать.

Поскольку я человек, языками не владеющий(с),но при этом читаю сплошь переводную прозу, то для меня переводчик важен не менее автора. Собственно, даже более важен, поскольку он проводник к неизвестному и насколько это неизвестное будет впечатляющим или просто интересным, зависит от него полностью. Книжку я выбрала, как только увидела имя автора. Для меня Нора Галь или даже Норагаль - это в первую очередь Брэдбери: это ее я благодарю за космос, пахнущий корицей, за смуглых и золотоглазых, за земляничное окошко, за запах сарсапарели на чердаке. Хотя в багаже ее переводов не только Брэдбери, но и Уэллс, Кларк, Шекли, Саймак, Урсула ле Гуин, Дойль, Лондон, О.Генри, По, Камю, Экзюпери, Оутс, Портер, Харпер Ли и Маккалоу. Внушает, да? Сразу понимаешь, что о переводе писал опытный и талантливый человек.

Я надеялась, что в книге будут истории про конкретные переводы, встречи с авторами - ан нет. Речь идет именно о процессе перевода и о языке. Большая часть посвящена тому, "как не надо" с подробным разбором примеров. Вкратце, все сводится к буквальным механическим переводам (практически подстрочникам с соблюдением количества слов в фразе), тяжелым многосложным предложениям, засилию иностранных слов и этому явлению. Слово "канцелярит" в тексте повторяется сто тысяч раз и к концу книги от него начинается чесотка. Это ключевая тема, которая присутствует в каждой главе с различными вариациями, и честно говоря, именно из-за такой структуры книгу читать утомительно. Некоторые приведенные примеры неуместных иностранных слов к настоящему времени, к сожалению, уже устарели. Меня не раздражают слова привилегированный, вращающиеся и паника, потому что за скрапбукингом, фитнесом и бутиком их просто не видно. Иностранные слова у нас употребляют с удовольствием и ,по-видимому, раньше также поступали: они кажутся солиднее русских? Почему-то позорно просто заниматься рукоделием - нужно говорить" хенд-мейдом". Бутиком, что буквально означает лавку, именуются пафосные дорогие магазины. Не говорю уже про плазу (мой любимец). Забавная цитата про фондю, которое уже никого здесь не удивит:

Зачем загадывать читателю загадки? Вот некто «присел на корточках у фондю, в которой что-то шипит». Что за штука этот урод «фондю» и с чем его едят? Во французско-русском словаре такого не нашлось, в «Ларуссе» это – изысканное, хотя и скороспелое блюдо из сыра со специями. Но не обязательно же нам разбираться во всех тонкостях кухни всех стран.

Много смешных (ну как смешных - когда понимаешь, что это результат труда специально обученного человека, а не онлайн-переводчика, то это грустно) примеров дословного механического перевода:

зафиксированная вовне времени грязнуха исчезла зафиксированной, без момента перехода...

Как вам нравится «костюм цвета соли»? А «рот, собранный в пуговицу»? А «потенциальные пироги»?

В самом начале книги Нора Галь пишет, что даже не обладая выдающимся талантом, можно выучиться в старательного и добросовестного мастера своего дела, нужно только внимательно и бережно относиться к слову. Не знаю, старательным, но заурядным переводчиком имхо быть не менее обидно, чем старательным, но заурядным поэтом. Все эти подробно разобранные случаи использовать в своем опыте можно, если ты действительно в состоянии осмыслить и прочувствовать всю книгу(с), а может ли это ремесленник даже при опытном редакторе? Между прочим, о редакторе как о важной фигуре написано очень емко и точно:

Кто он, в сущности, такой? Он непременно и сам – человек, свободно, творчески владеющий словом. Редактор равного – друг и советчик. Редактор новичка – друг и наставник. Так – в идеале.

В противовес большей части книги в конце идет рассказ о том, как надо. В качестве примера для подражания идут переводчики "кашкинской школы" (Нора Галь также считается их воспитанницей).

Кто же они, кашкинцы, и что они для нас сделали?Они дали нам непревзойденные образцы перевода классики.Заново перевели несколько важнейших романов Диккенса, добрую половину рассказов и очерков в первом томе собрания его сочинений. Вера Максимовна Топер перевела роман «Тяжелые времена». Ольга Петровна Холмская – «Тайну Эдвина Друда». Евгения Давыдовна Калашникова – «Крошку Доррит». Наталья Альбертовна Волжина – «Лавку древностей». Нина Леонидовна Дарузес – «Мартина Чезлвита». Н.Волжина и Н.Дарузес вдвоем – «Нашего общего друга». Мария Федоровна Лорие – «Большие надежды». Мария Павловна Богословская (вместе с мужем, поэтом С.П.Бобровым) – «Повесть о двух городах». Трудами кашкинцев возрождалась на русском языке и другая классика, о которой весьма слабое представление давали старые, наивно-вольные или, напротив, формалистские переводы. Так обрело новую жизнь многое из произведений Эдгара По, Брет Гарта и О.Генри, Марка Твена и Дж. Лондона… Всего не вспомнить и не перечесть.

Ко стыду своему сообразила, что из работ "кашкинцев" читала только "Дублинцев", надо восполнять. Кстати, среди примеров находок и удачно переведенных фраз есть и про этот сборник в переводе М.П. Богословской":

В английском языке немало оборотов со словом cap (шапка): черную шапочку (black cap) надевает судья, объявляя смертный приговор, dunse’s cap (дурацкий бумажный колпак) надевали в наказание лентяям-школьникам, Fortunatus’s cap – волшебная шапочка, исполняющая любое желание владельца (вспомним нашу сказочную шапку-невидимку). ’ – остроумное изобретение Джойса – буквально где моя соображательная шапка, то есть примерно где моя сообразительность, и непринужденным «дайте пораскинуть мозгами» Мария Павловна сполна передала интонацию и эмоциональную окраску подлинника.

Еще вопрос: плохой переводчик может запороть хорошую книгу, это факт. А если хороший вытягивает плохую, то не выходит ли текст скорее переводчика,чем автора, да и нужно ли это делать? З.Ы. Начитавшись, решила составить список некоторых хороших переводчиков: Скандинавия: Брауде Смиренская Федорова Доброницкая Балтрушайтис Яхнина Чевкина

Япония: Маркова Редько Ермакова Долин Дьяконова Мещеряков Соколова-Делюсина Дуткина Редько-Добровольская Конрад Глускина Горегляд Вялых Чхартишвили

Довольно интересная и познавательная книга, основанная на многолетнем опыте автора по переводам иностранной литературы. Оказывается, и в этом деле есть много своих «подводных камней». Каждый писатель, эпоха, страна, регион или тем более тематика имеют свою специфику, которая обязательно должна быть учтена при переводе. Даже английские, французские или американские поговорки, например, не будут понятны русскоязычному читателю, поэтому Нора Галь обязательно советует учитывать это при переводе.

Забавно, но нередко, беря в руки книгу, встречаю те или иные оплошности перевода. Сперва не очень обращал на это внимание, но вот теперь действительно заинтересовался. Даже такая классика как «Гордость и предубеждение» Джейн Остен в обработке различных переводчиков звучит несколько иначе. И если одна (не буду сейчас называть имена) позволяет полностью погрузиться в сюжет и прочувствовать дух эпохи начала XIX века: своими нравами и проблемами, манерами и этикетом, то другой перевод кажется более сухим и неинтересным. Такая же ситуация сложилась у меня и со Стивеном Кингом.

Читать эту книгу сложно и одновременно увлекательно. С одной стороны, это всё же специфическая тема, которая требует серьёзного и вдумчивого чтения. Понять многочисленные пояснения и обстоятельства может лишь подготовленный и начитанный читатель (уж простите за тавтологию). С другой, множество примеров (по четыре – пять на каждой странице – получаем около 1200-1500 сопоставлений!) делают её очень живой и наглядной. Часто – это словесные ляпсусы, комические случаи, приводящие к анекдотам восприятия, для самого содержания книги, однако, совсем не забавные. Но именно они придают данному труду Н. Галь свой шарм.

Очень нужное произведение как для переводчиков, корректоров и редакторов, так и самих читателей. Название очень кстати соответствует самому содержанию, ведь довольно часто простым словом, качественным переводом можно украсить книгу, сделать её чрезвычайно популярной и доступной. Сколько случаев было, когда слабый автор «вытягивался» за рубежом отменной работой переводчиков. Но, к сожалению, чаще бывает иначе – и тем же словом вся яркость книги и старания писателя сходят на нет. Ниже приведу несколько примеров из книги: Про модернизации. В рассказе о средневековье – среди монастырей и воинов герой отправляется… в отдел кадров. Нелепости сравнений, идиомы. «Пыль наводнила пространство». В рассказе о марсианах чудовище со щупальцами решило действовать и… взяло себя в руки. Волки, охотясь на овец, также долго сомневались, не решились, наконец… взять быка за рога (хотя, конечно, никаких быков в рассказе и не было).

«Молодым гепардам, которым не досталась убитая их папашей газель, не стоило в переводе приписывать волчий аппетит».

«…Пока (одни герой) шёл к его (другого героя) столу своими мелкими шажками, он пристально смотрел не него и окончательно вышел из себя»! Вы думали это пародия? Нет, вполне серьёзная проза».

А эта мода на иностранные слова, оказывается, она имеет более древнюю историю, и не только сегодня встретишь «клининговую группу», «тьюторов» или «шоуменов». И более полувека «благодаря» буквалистам люди в книгах пили «оранжус» вместо апельсинового сока, ездили на «гигах» вместо двуколок, «байсиклах» и «басингах» вместо велосипедов и автобусов (зато сноску не поленились поместить: «от bus - автобус»). Или вот цитата: «В их семье было двое детей – бой энд гёрл» (видимо, перевести до конца не хватило сил).

Среди десятков зарубежных писателей отдельные главы посвящены специфике творчества, авторского стиля и языка Эрнеста Хемингуэя, Чарльза Диккенса, Бернарда Шоу, Дж. Джойса, Ф. Скотта Фицджеральда – и их переводчикам: Вере Топер, Ольге Холмской, Нине Дарузес, Игорю Романовичу, Марии Богословской и др. (раздел «Поклон мастерам»).

«В ходе проработки задачи по переводу функций…» о чем это я… ах, да, о канцеляризме и чистоте языка. Конечно, ни для кого не секрет, что язык – это живой организм, который развивается, растет, а иногда трансформируется во что-то странное. Мне, как яркому представителю офисного планктона, вполне понятен сухой канцелярский язык, но не это настораживает. При чтении книги Норы Галь я поймала себя на том, что некоторые из негативных примеров, которые она приводит для иллюстрации мертвого языка, настолько вошли в мою речь, что я не вижу в их использовании ничего криминального. Да вот, пожалуйста, «приводит для иллюстрации» - тот самый канцеляризм, против которого и выступает автор «Слова живого и мертвого». Надо было сказать «…которые иллюстрируют…». Недавно на просторах Интернета я наткнулась на таблицу, которую можно использовать на совещаниях. Вот, посмотрите:

Берете любую фразу из первого столбца, добавляете фразу из второго, третьего и четвертого. Фразы можно брать любые и таким образом у вас получится составить небольшую речь для совещания. И как после таких речей может сохраниться живой язык? Мне кажется, что шансов у него почти нет, одна надежда – книги.

Наверное, книгу, наполненную таким глубоким анализом языка и его звучания, мог написать только переводчик. Когда у Чуковского спросили, у кого из современных писателей лучший русский язык, он ответил: «У Риты Райт-Ковалёвой». Нора Галь, как и Рита Райт-Ковалёва, переводчик с удивительным чувством красоты слова, и ее книга – прекрасное пособие по чистоте языка. Множество примеров языковых штампов и корявых переводов сопровождается их корректировкой.

Берете любую фразу из первого столбца, добавляете фразу из второго, третьего и четвертого. Фразы можно брать любые и таким образом у вас получится составить небольшую речь для совещания. И как после таких речей может сохраниться живой язык? Мне кажется, что шансов у него почти нет, одна надежда – книги.

Наверное, книгу, наполненную таким глубоким анализом языка и его звучания, мог написать только переводчик. Когда у Чуковского спросили, у кого из современных писателей лучший русский язык, он ответил: «У Риты Райт-Ковалёвой». Нора Галь, как и Рита Райт-Ковалёва, переводчик с удивительным чувством красоты слова, и ее книга – прекрасное пособие по чистоте языка. Множество примеров языковых штампов и корявых переводов сопровождается их корректировкой.

Все это послужило причиной ужасной неприятности. Из-за этого вышла (получилась) большая неприятность. У меня были кое-какие знания по археологии. Я кое-что понимал, смыслил (немного разбирался) в археологии. Посмотрел перед собою Посмотрел вперед Плохой я судья человеческих сил и способностей, если эта женщина не отберет у тебя твоего приятеля. Либо я ничего не понимаю в людях, либо она отобьет у тебя… Это самое большое наслаждение в моей жизни – посидеть вот так в одиночестве, в темноте, окруженным батареями пишущих машинок. Люблю посидеть вот так в одиночестве (или – один): тихо, вокруг ни души, только батареи пишущих машинок, для меня это самое большое наслаждение (или – первое удовольствие, или даже – что может быть лучше, приятнее). Глядя на великолепное зрелище морского простора Любуясь морским простором Несмотря на полное отсутствие физического сходства, она чем-то напоминала ее. Внешне (с виду) она была совсем не похожа на… и все же чем-то напоминала ее.

А ведь и правда, смотрите, как оживает фраза, если составить ее из обычных слов и не пытаться навернуть значимости и «красивости». «Слово живое и мертвое» - книга не для разового прочтения. Мне кажется, что ее стоит перечитывать для того, чтобы прививать себя от штампов, которые превращаются в нашу обычную речь. Только вот кто же простит мне официальное письмо, которое вместо мертвечины будет живым? Ну да ладно, не будем о грустном. Отдельный разговор – роль переводчика. Далеко не каждый из нас может читать книги на языке оригинала и при этом не просто уловить смысл, но и понять стилистику, манеру автора. Наши проводники в мир зарубежной литературы – переводчики. Переоценить их роль тяжело. Есть разные подходы к технике перевода: одни переводчики считают, что читатель не должен чувствовать, что текст переведен с другого языка, что он должен восприниматься как текст изначально написанный на русском; другие уверены, что читатель должен понимать, что текст переведен, а понимание это должно передаваться сохранением особенностей языка оригинала в переводе. Стал ли Сэлинджер хуже после переводы Риты Райт-Ковалёва? Для многих – да, а многие литераторы считают, что «Над пропастью во ржи» только выиграло. Людям, не читавшим в оригинале, остается только поверить вторым, тем более что те, от кого такое мнение слышала я, и правда заслуживают доверия. Читателям книги Норы Галь приоткрывается сложность профессии переводчика. Мне кажется, что всем потенциальным переводчикам, я бы даже сказала соавторам зарубежных писателей стоит ее прочитать. А теперь посчитайте все отглагольные существительные в моем отзыве и попробуйте заменить их живыми глаголами. Так о чем это я? Ах, да… «выделение ресурсов будет произведено после согласования технических решений…»

Если краткто, то книга вот о чем - 10 заповедей переводчика от Норы Галь (читать с юмором) :

1. Переводчик, я б-г единый твой, который вывел тебя из тьмы слова неправедного, нелитературного, мертвого, уху читателя не милого, и да не будет у тебя других богов.

2. Не сотвори себе кумира языка чужого, не прельстись ни красотой его, ни устройством, ни метафорами. Не поклоняйся и не служи им. Ибо я бог твой, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, за перевод неправедный, и не пожалею я переводчиков, сдающих тексты с ляпами жуткими, и не пощажу редакторов, их пропускающих.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо есть и другие книги о переводе, но эта - священна.

4. Помни о родном языке, дабы блюсти его. Прочитай и внемли тексту исходному, на заморском языке записанному, его переработай, осмысли, а после подай его языком родным, с синтаксисом родным, да со словами исконными - ибо гугл-транслейт умеет делать подстрочник и без тебя. Дабы ни слесарь, ни кухарка, ни министр культуры, возжелавшие насладиться книгой, не споткнулись о неумелый перевод твой и не возроптали.

5. Почитай язык родной, и да продляться дни твои в профессии, и да помножаться заказы твои от редакций.

6. Не используй канцеляризмов.

7. Не строй длинные предложения с деепречастными оборотами и неуместными придаточными.

8. Не заставляй крестоносцев "окать" на волжский манер.

9. Не порождай оборотней языку твоему неведомых.

10. Не возжелай языка чужого: ни синтаксиса его, ни грамматики, ни оборотов чужих, ни всего, что есть в подлиннике.

Приятного прочтения и гладких переводов )

После книги Норы Галь (Элеоноры Яковлевны Гальпериной) во мне что-то перевернулось... Точнее сказать - встрепенулось.

После книги Норы Галь (Элеоноры Яковлевны Гальпериной) во мне что-то перевернулось... Точнее сказать - встрепенулось.

Первое, что я начал делать - смотреть переводчиков зарубежной литературы. Раньше эти имена ничего мне не говорили. Теперь же я знаю, кто такие кашкинцы, и что они держатся принципов перевода, близких мне. Более того, я осознал, что у меня есть принципы - набор пожеланий, которые, благодаря Норе Галь, оформились в требования, предпочтения. Вот имена кашкинцев, которых я теперь ищу на страницах книг: Вера Топер, Ольга Холмская, Евгения Калашникова, Наталья Волжина, Нина Дарузес, Мария Лорие, Мария Богословская, Игорь Романович, Марина Литвинова и, само собой, Нора Галь. Не было предела моему восторгу, когда я увидел среди переводчиков "Гарри Поттера" Марину Литвинову - так хорошо соединились две полюбившиеся истории - о мальчике, который выжил и о искусстве перевода этой истории. И как невыносимо было читать выпущенные несерийные переводы - необтесанные, грубые.

Второе - я утвердился в своей безмерной любви к русскому языку. Как оказалось, наш родной язык популярен в мире - образованные люди хотят читать в оригинале , , . Русская речь выразительна и многогранна, она способна передать множество чувств, переживаний. Язык - явление культуры, не нации, не государства. Так же, как английский не принадлежит только одному острову:

Откроешь атлас – where the fuck is Britain?! (непереводимый имперский фольклор) Сью Таунсенд

И сегодня о важности языка звучат слова уже в интернет-пространстве: и полемизируют - почему русский язык, так хорошо рассчитанный на широкий характер, до сих пор не стал самой главной интеллектуальной модой?

Нора Галь была не права в одном - речь нельзя законсервировать. Это было бы равносильно смерти, ведь русский, как и любой другой язык, развивается. Он наполняет мировую культуру и проникается ей сам. Неизбежно появляются англицизмы, и хорошо, когда они становятся частью языка, обогащают его. Плохо, когда мы не знаем, как сказать на русском, и начинаем сыпать сленгом - гибридом из иностранных слов с русскими окончаниями:

"Я предлагаю консолидироваться нашим десижн-мейкерам, аппрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно. Чтобы избежать факапов в представленной ситуэйшенс, необходимо организовать локальный брейнсторминг"

А ведь уже не смешно. Страшно. Потому что понятно. Как тут не вспомнить "Войну и мир"?

Молодость... легкомыслие... ну, да Бог с ним, — подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту, — mais il faut que ça finisse. Л.Н. Толстой "Война и мир", Том I, Часть третья

Условно "Слово живое и мёртвое" можно разделить на две темы. Первая - о том, как не надо переводить (и писать), вторая - о том как можно (и нужно) переводить. Обе эти части о том, что перевод - и ремесло, и искусство. Мастер слова - тот же скульптор, ваяющий образы из неподатливой материи. Ощущение, интуиция, мучительный творческий поиск, радостные находки, "случайные" формы - всё это элементы искусства, что оживляет мёртвую материю, неживой буквальный перевод. Оттого книга о слове "живом" и слове "мёртвом". Любой текст можно наполнить игрой и энергией. Но можно и катком буквалистского перевода заживо похоронить в асфальт всю иронию произведений .

Проблема ведь не только ведь в переводах. Мы и на своем языке пишем по-мёрвому - официозно, канцелярски, теряя по дороге то, о чём хотели сказать. Сказывается индустриальная культура - детальное описание чиновничьим сленгом, чтобы было конкретно, чтобы не подкопаться, чтобы учесть все детали. Как писал :

Это уже не проза, а техпаспорт.

Страшно, что мы говорим на канцелярите, на нём воспитываем детей. Что дети в стольких поколениях говорят казёнными фразами, даже не понимая, что можно по-другому. Кто хотел пользу от чтения художественной классической литературы - вот она! Подробнее про то, как писать не надо, я здесь не стану распространяться - читайте книгу. Только одно - обратите внимание, что книга не только про тонкости перевода. Она - о том, как оживить речь, письменную и устную, как наполнить наше общение красками, сделать его ярче, полнее.

Когда становится не все равно, творчество Норы Галь служит путеводителем в мир языка. Её называли русской бабушкой Маленького принца, потому что в её переводе с книжкой мы все и познакомились. Философия была передана так живо, что навсегда врезалась в память. Мы в ответе за сохранение прекрасного - наследие истории культуры. Мы в ответе за красоту нашего языка!

Мы не всегда бережем богатство наше, нашу гордость – родной язык, как не всегда умеем беречь родную природу, озера, леса и реки. А ведь и за то и за другое мы в ответе перед будущим, перед детьми и внуками. Им передаем мы заветное наследие дедов и прадедов. Им – жить на этой земле, среди этих лесов и рек, им – говорить на языке Пушкина и Толстого, им – читать, любить, твердить наизусть, постигать умом и сердцем все лучшее, что создано за многие века в родной стране и во всем мире. Так неужели мы осмелимся их обделить и обездолить? Нора Галь

Вы можете приобрести бумажную версию этой книги на сайте Читай-город

Начислим

+9

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе

Отзывы на книгу «Слово живое и мертвое», страница 2, 104 отзыва