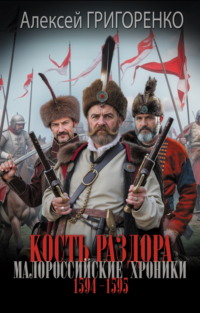

Читать книгу: «Кость раздора. Малороссийские хроники. 1594-1595 годы», страница 2

Глядя в буерачные степи, где стояло в рост человека дурманное, раскаленное зноем цветастое разнотравье, Павло мог только догадываться, сколько всего видели эти места, как и прочие. Но молчит, от века немая и скорбная, эта земля, дававшая силы прадавним ратным и воям ее. Было ли так?.. «Как жить мне, Мати моя?..» – глубоко в себе, не раздвигая пересохших от степного дыхания уст, вопросил он – и вдруг ощутил, как встает в нем малиново пламя, словно бросовую солому ожигающее внутренности, и как огненная течь взвихренно поднимается до головы, охватывая ее раскаленными обручами. Он осадил коня, качаясь, как пьяный, в седле. Высвободил ступню из среброкованого стремени и на мягких, подгибающихся ногах, удивленный немало слабости внезапной своей, ступил в раскаленные жесткие травы, раздвигая лицом мохнатые пыльные листья и тяжелые грозди желтых цветов.

Солнце валилось с небес белым невыносимым огнем, что смыкался с малиновым пламенем, изнутри жгущим. Пал на колени, уже услыхав и поняв, что сказала ему безгласно земля. Уткнулся лбом в нее, горячую, жесткую и до боли родную, заплющил глаза, чтобы былинки, цветы и копошащиеся в травах комахи не увидали сухих его слез: да, так и жить тебе ныне, козаче, под бело-малиновым пламенем запорожского стяга, – смирись и приими сей крест, с ним и умри… И видел, различая в зернах земли, в сплетениях былок, в корнях травы, словно глаза его проницали пространства, – как смотрит издалека на него, сине и светло, с надеждой – Покрова Сичевая, чудотворная и великая войсковая икона, даровавшая не однажды перемоги над супротивными, – и шелестело, билось под сердцем, плавилось в воздухе предгрозовом: «Скоро предвари, прежде даже не поработимся врагом, хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби Крестом Твоим борющия нас, да уразумеют, как может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче…»

Павло тяжело поднялся с колен, осторожно и боязно, словно до краев наполненную чашу, неся в себе отблеск далекого взора Покровы Сичевой. Бурьяны-будяки, сплетшиеся на пути, цеплялись за ступни и голени, опутывали сапоги до колен, враждебно не пуская его. Павло взмахнул нагайкой, взрезав, словно косой, плотную стену сорнячных стеблей, – несколько набрякших сорным и бесполезным семенем желтых головок упало на землю. Сцепив зубы до заушного хруста, он медленно шел к пасущемуся на обочине степного шляха коню. Поморочилось, темнело в глазах. Тронул затерпнувшей и бесчувственной ладонью холку его, хлопнул, лаская, по вороной, с серебристым отливом сильной шее. Фиолетово и крупноглазо конь покосился на господарчую десницу, понимая его.

И уже до чигиринских пределов Павло не смотрел безгодно по сторонам, опаленный бело-малиновым пламенем, падшим в душу с небес. Думал уже о своем. Теперь был готов к предстоящему. Голова, не удручаемая прежде ничем, кроме как верней вывести битву или бой в приграничье, гудела от непривычных, необыденных мыслей. Так припомнилось Павлу все, что слышал он когда-то об иезуитском лазутчике прелате Кунинском, сверкнувшем сатанинским огнем в Варшаве и Львове лет тому много назад, еще при Сигизмунде II Августе; о занявшемся было зареве козацкого восстания и мятежа, когда другой польский король, Стефан Баторий, насильно ввел для украинных русинов римское, еретическое в отступлении, исчисление лет от сотворения мира, затем благоразумно отмененное, дабы предотвратить гражданскую козацкую войну и всенародное сгинение и погибель державы Речи Посполитой. Сейм, собравшийся вскоре после того, подтвердил привилеями права православного люда, уравненного с людом подляшским. Но как было верить тем королям, что сидели в Кракове и Варшаве, когда выходили в друкарнях книги Скарги Петра, вредоносные для легких и неукорененных умов письменной молодежи? Смотрел однажды такую книжицу в крамнице еврея, близ Киево-Печерской обители: «О единстве церкви Божией под одним пастырем и о греческом от сего единства отступлении», где отцы его и деды его клеймились отступниками и еретиками за неподчинение римскому папе1.

«Ну шо, пан молодый, купляешь мыстецтво друкарськэ? – цеплял его жидовин. – Выдано в Вильне… Дуже горазд…» Павло тогда бросил ту книжицу в бочку со ржавой селедкой, плюнул в лицо продавальщику и вышел из лавки.

«Что скажете, святые отцы?» – спросил он печерских чернецов, рассказав о виденной книге.

Старцы печерские только улыбнулись в ответ. Один сказал то, что запомнилось Павлу на всю жизнь: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи человеколюбче…»

Другой же отговорился примерно таким, что у нас есть свой митрополит в Киеве, а в Константинополе есть и патриарх, – зачем же нам еще ихнего папежа?..

Уже после, пожив много лет, кое-что повидав, он понял, в чем таилась причина умолчания старцами истины – мудрые и печальные в днях мира сего, достигшие в подвиге и молитве непредставимых духовных глубин, что светились сквозь сухую их плоть внятным светом, познавшие как чудовищные искушения душ и телес, так и всеобъемлющую к людям любовь, они по любви и по опыту не стали смущать его изложением богоотступнического раскольничьего учения, книжной латинской гордыни, – видели, как он молод, доверчив, не мудр и по молодости, по быстротекущим дням и заботам своим в веровании не утвержден, исповедуя едино обряд, – и что ему, завтра уходящему в далекий поход к порубежью, до столь тонких раздумий, как нарушение Символа Веры, или, допустим, что земной, во грешной и грязной плоти человек, называемый папою где-то, кто смертен, как всякая вещь на земле, может быть безошибочным в вопросах веры и смутных обычаев, ежели выступает как учитель всей Церкви, отрицая всечеловечью соборность. Да и что это значит – раздумье и размышление – в сравнении с безбрежностью и бездонностью живой, теплой веры?..

Из тех дней, проведенных в обители на богомолье, выпавших на его долю перед первым войсковым выступлением, запомнилось, как сладко-тревожно, что заходилось сердце и поморочилось в голове, пахло первое его снаряжение – скрипкая перевязь сабли, сработанная из прочной, выделанной любовно свиной кожи, новое, с блеском, седло – отцов трофей и надбанок, взятый в коронном польском обозе, солнечный клин хищно изогнутой сабли с разводами прозрачного масла, бесшумно входящий в среброчеканные ножны, – перед первым и страшным смертоубийством в бою султанова янычара, так не связавшегося с предыдущим. Что-то как бы сдвинулось в нем навсегда, когда под конским копытом плоско и сыро треснула только что снесенная турецкая голова с раззявленным в прерванном крике разорванным ртом, а он только немного спустя понял, что это было, и все летел и летел со вздетой в низкое пыльное небо сияющей саблей в живой и гремучей атакующей лаве, в стуке и в громе копыт, в месиве криков и гнева, в стоне гудящей земли, будто несущей их на широкой, просторной ладони в вечность и упокоение от всего, – и только что зарубленный и растоптанный враг-человек, оставшийся далеко позади, замутнял и тревожил какой-то неизбывной виной отчаянную и легкую радость души…

Эту первую смерть от себя Павло не спромогся забыть. Тогда же, в тех тихих и солнечных днях, случившихся, как глубокое чистое озерцо в сухой и безводной степи, в преддверии всей его жизни, он вынес тонко-тревожное и доныне болезненное чувство своего глубочайшего недостоинства и плотской греховности, удаленности от Христа и даже порой глубокой оставленности в беспробудном сыром одиночестве жизни, которое он ничем не мог утолить, – ни кровавой гульбой в чужестранных пределах, ни многодневным бражничаньем по возвращению на укрепленные днепровские острова, ни вымученными ласками полонянок, ни счастливой женитьбой и жизнью с чернокосой красавицей из-под Гусятина Ганной, родившей ему троих сыновей – Опанаса, Юрка и Тараса. Дни его жизни достигали зенита – приходила полнокровная, несколько горькая зрелость, опыт и мудрость. К ним копилось добро в сундуках, добытое пикой, секирой и саблей, реже – словом договорным со склоняющимися в покорности городами, – тонкие паволоки и с блеском шелка, тяжелые, шитые золотом плахты, венецийские воздушные хустки – для Ганны, а для него, для Опанаса, Юрка и Тараса – наборные уздечки и седла, пистоли с золотыми накладками, бьющие метко, и серебряные пороховницы, уставленные смарагдами и рубинами, да груда немалая полоненных сабель-домах, висящих без дела по стенам хаты и ждущих своего часа.

Поставлены водяные млыны – на Жидувке, на Стыре, на Луге. Есть винокурня под Вишневцом. И на круче кормильца-Днепра, от дома подальше, в крепком дубовом бочонке, схваченном железными обручами, зарыты надбанки главных походов: дукаты, взятые в Порте, арабские золотые дирхемы с купеческих кораблей издалека, браслеты серебряные кованые, граненые, червонцы великорусского господаря и царя Ивана IV Грозного, византийские золотые, гнутые плошкой, и серебра – без весу и счету – сасанидского светлого, византийского темного, польского, крестоносного, разного… Ганна знала о кладе на Мушиной горе близ Терехтемирова, знала и на что потратить его, когда придет пора выкупать его из татарского полона или еще от какой-либо великой беды. И если бы все это собранное в походах и войнах грело или целило душу его – жить бы и жить. Пусть даже с войной, раздирающей судьбы и земли, – если написаны в предвечной Книге все эти горящие нивы.

Ведь не он выбирал это время, плывущее, как высокие облака, над народом его. Выпало жить и страдать, веселиться и воевать, видя вокруг столько дыма, пожаров, смертей, сиротства и вдовства, – так и живет на этой земле, воюя на четыре стороны света, и казалось ему, что время уже прочно забыть те давние, тихие и сосредоточенные, в меру печальные дни, проведенные в славной обители преподобных отцов наших Антония и Феодосия, когда до нутра содрогали его молодое и сильное тело, приуготовленное к войне, благовестные звоны малиновых колоколов, звавших к чему-то иному, надмирному, свершаемому таинственно в литургии, – и так непохожи на обычных людей, с детства привычных ему по волынским степным хуторам, были высокие и суровые чернецы, чей путь и чье делание не давались его разумению, но будили глубокое почитание.

Но до сих пор – в одинокой дороге куда-то, чему, как и прочему, завтра не будет ни памяти, ни доброго слова в душе, – тревожил его тот молодой и дюжий козак, стоявший на несколькоденном богомолье перед первым своим войсковым выступлением. Павло не мог почему-то забыть, отрешиться от себя самого, каким он был и вельми остался сейчас. Отрешиться и позабыть, – что-то временами шептало в душе, – и живи в полную меру, ты же богаче многих коронных панов, рыщущих жадобно по степям Руси-Украины, ты силен, ты могуч, ты с печатями осавул Запорожского вольного войска рыцарей низовых, что есть реальная сила и власть, но забудь ту мару-вину, нет ее, но – печати, золотые дукаты, винокурня твоя… Тьфу ты, пропасть! – ругался Павло, отженая сатанину детель, что иссекала слабую и беззащитную душу его в шматы.

«Верно твориши, сыну, – сказал ему духовник Запорогов панотец Стефан на исповеди, когда неуклюже и со стыдобой Павло проговаривал свою необоримую муку и искушения детели сатаниной. – Празднуй сию вину недостоинства, ибо ею спасешься, если сподобит Господь…»

«Но как же жить, панотче Стефане? – недоуменно вопросил Павло. – Дайте раду…»

Потускнел тогда старческий взор древнего исповедника, бессменного сечевика и служителя у Покровы Сичевой, затянулся чисто-прозрачным слезьим стеклышком, и, помолчав, старец ответил: «Помни о смерти, друже-козаче, и твори с молитвою свои дни, – даст тебе наш Господь милосердный умереть во славу Свою с покаянием… Ну, а там… свидимся в уповании…»

Ветхие дни исповедника, коего Павло в юности своей знавал еще в могучей телесной силе и здравии, подходили к своему завершению. И теперь, на белопыльном чигиринском шляхе, в длящемся и столь бесконечно сиротском безгетманстве православного люда, ради чего он и правил на Чигирин, словно сквозь розовый и рассветный туман, затопивший белесо впадины и ложбины его первых дней на бескрайней груди Запорожья, встало перед взором его, как по оповестке прорвавшегося из вражьей облоги иссеченного козака, рухнувшего замертво с конского крупа на радном майдане, они поспешно выехали в степь к перехваченному крымчаками обозу, в котором, среди прочих, двигался к Запорогам с дальних отхожих треб на затерянных хуторах и зимовниках и панотец Стефан, коего Павло еще не видал, но о котором уже что-то слыхал в куренях. Добравшись до злополучного места, с края высокого урвища, круто спадающего в смарагдовую речную долину, они увидели полукольцо рассыпанных, частью уже пограбованных и распотрошенных возов, подле которых метались со ржанием лошади с обрывками постромков. Внутренность полукружья была задымлена густой кисеей пыли – оттуда доносились победные иноязычные вскрики и одинокий стук сражающегося оружия последнего живого защитника. По всему было заметно, что ордынцы напали внезапно, и шедшие в обозе не смогли замкнуть круга возов, как обычно делали на Запорожье, чтобы обороняться за ними, как за крепостными валами.

В стремительном полете по склону в долину Павло заметил несколько человечьих фигурок, копошившихся в одном из возов, – да, они опоздали, и здесь все уже было закончено, – в глубокой пыли, кисельно сбитой копытами, лежали серые изуродованные тела убиенных – то были пасечники, что везли разнотравные меды к запорожским крамницам, звероловы и рыбари, шедшие в Сечь со своими надбанками, виднелись среди их простых застиранных полотняных рубах синие и вишневые жупаны козацких детей, шедших с войсковой амуницией на посвящение в христолюбивое вольное рыцарство Запорожское, но успевших попасть только на свой первый и скоротечный бой, дабы отдать свои юные жизни в подлой татарской резне.

Конные козаки с гиком и посвистом ввалились в окропленное кровью пространство, арканя и пиками прободая взметывающиеся испуганно постати на возах, подле возов, – убегающих, оскаливающих острые крысиные зубки на несущуюся синежупанную смерть. Это с козачатами легко было крымчакам справиться – с детьми, здесь же были уже закаленные, опытные вояки, и козацкие сабли секли воздух на прозрачные большие кубы, подрагивающие и рассыпающиеся в осколки от ветра и криков. Краем набрякшего в ярости глаза Павло приметил на одном из возов сгусток ненавистливой кутерьмы, где одиноко сражался последний защитник, оставшийся живым, – и теперь, будучи в десятке аршин от него, Павло увидел, кто остался в живых. Это был исполинского роста священник в разорванной рясе, высящийся черным столпом над крутящимися меднолицыми всадниками, – горячим серебряным светом сиял наперстный крест на груди у него, распушенные бесцветные волосы светились исходящим огнем, громово и набатно в сабельном перезвоне гудел густой и мощный священнический глас, покрывающий мелкие и как бы неважные в сем мире звуки: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и бежат от Лица Его ненавидящие Его…»

И направо, налево, перед собой гатил запорожский отец окровавленным бердышом по вражеству, повергая всадных людей на рыжую пересохлую землю, жадно вбирающую в свои недра капли черной пролитой крови, раскраивал войовничие черепа неотвратимым и непреложным ударом, гася стынущий возглас «алла» во вражьих гортанях, – и похож был на черный и крепкий днепровский порог, омываемый бурной, но бессильной в неправедной ярости паводковой водой. Крымское вражество взять не могло этого человека, будто загражденного от стрел и арканов молитвой. Вздыбив коня, Павло пикой сбил целившегося из лука в священника низкорослого воина в парчовой хламиде мурзы, что приседал на ближнем возе. Рыжий мурза плашмя грохнулся в пыль, под копыта Павлова коня.

– Так, сынку, так! – грянул священник, отмахиваясь от очередного сабельного удара своим бердышом. – Молись, – и отженем сих бусурман!..

Павло хотел было ответить ему, прокричать что-то сквозь смертную пыль, но спекшееся дыхание не пропускало оболочек словес, копошившихся в нем, и он отерпнувшей, усталой от рубки рукой, уже лезом плашмя, лупил по спинам и лбам разбегающихся как тараканы татар, даруя им жизнь вместо смерти, устав уже убивать.

Остатки чамбула, кто успел вскочить на коней, наметом уходили к реке. Другие же были спутаны вервием – позже их или продадут обратно в аулы, или обменяют на попавших в полон. Спешившиеся козаки привязывали их к возам, на возы же, кроме отбитого майна, поверх него, на чистые, выгоревшие на солнце холстины, клали козаки убиенных пасечников и рыбарей, козацких детей и гультяев, не дошедших до благословенной под небом Сечи. Спешился и Павло, подошел под отцовское благословение к отбросившему бердыш священнику-воину, утомленно и маетно присевшему прямо на землю.

– Прости, сыну, – сказал он, – что благословляю тебя, в немощи сидя…

Тяжелая десница его едва поднялась навстречу ладоням Павла. Теперь, после горячки сражения, Павло смог достаточно его рассмотреть: глаза панотца потухли, ввалились в глубь головы, спрятались под черномохнатыми надбровными дугами, смертная бледность и утомленность лица проступали сквозь серую корку уже ссохшейся пыли, сухие бескровные губы шевелились безмолвно, могучие плечи опали, ссутулились.

– Отче, – сказал с улыбчивой шаной Павло, – вам бы в козаки…

Твердый и отчего-то печальный отеческий взгляд проницал его до нутра, вскрывшись из-под припорошенных пылью бровей, и тихо-раздумчиво сказал ему запорожский отец:

– По грехам своим и козаком быть недостоин, сынок…

– Но вы же… – начал было Павло, но священник властно остановил его речь неспешным, твердым движением:

– Злых слов да не износят уста твои: лоза не плодоприносит терний…

И спросил время спустя:

– Чей ты, козак? Я раньше тебя не видал.

– Павло, внук Наливая, панотче, – ответил Павло, разворачиваясь на козацкие голоса, галдевшие над паковкой распотрошенных возов.

Священник кивнул:

– Я знал Наливая. Господь да упокоит смятенную душу его…

Сколько лет сплыло во прах и ничтожество с той поры, – и вот слезьим стеклом скрыты выцветшие глаза, видевшие все, и могучая плоть обветшала, сносилась, как старая одежка, иссохли подрагивающие теперь, некогда сильные руцы, и – непокой в твердом и неизбывно печальном взгляде панотца, говорящего в другой уже раз:

– Сей виной недостоинства и спасешься, сынок, если попустит Господь…

Сонмища лет талой водой стекли в то, чего больше нет. Что было с ним? Что было с запустевшей этой землей и людьми, живущими под этими безбрежными небесами? Черная, белая и зеленая колея чигиринского шляха, рассекающая волны диких трав, мерно уходила под копыта коня. Будто бы спал, – и плыли в нем разрозненные и перемешанные куски прошлого и отдаленного временем, и звенели прадавние обрывки молитв и обесцененных гетманских универсалов, немо и страшно вставали под веками смертные стычки, коим числа не исчислить, и сияли в блеклом, выжженном небе тканые золотом боевые хоругви, блистали в давнем солнце сабельные клинки, курились дымки из жерл отгремевших свое самопалов и затынных пищалей, и падали, как трава под косой, дети и братья его в смертных белых рубахах, расшитых по грудям красным, черным, зеленым цветами-узорами. Вечная память вам, упокоенные от всего, безымянные, забытые и оставшиеся в распевных думах и песнопениях, вечная память и слава вам, переможенные победители!..

Всего два лета назад, в 1592 году от воплощения Бога Слова, на место загинувшего от татарского ятагана гетмана Скалозуба на большом козацком кругу в славном граде днепровом Черкассах избран был Криштоф-Федор Косинский, урожденный шляхтич, и с того времени, как писали много позже козацкие летописцы, «началась известная оная эпоха ужаса и губительства для обоих народов, польского и русского, которая, потрясши Польшу до самого основания и колебавши ее более ста лет, низринула, наконец, в бездну ничтожества, а народу русскому давши испить самую горестную чашу, каковую и во дни Нерона и Калигулы не все христиане вкушали, преобразила его в иной вид и состояние».

Так напишут спустя двести лет, когда от жизни и делания Криштофа-Федора останется разве что звук, а от делания Павла, Наливаева внука, правящего ныне на Чигирин, останется одна только печальная песня, и все будет похоже на неверный и призрачный след на зыбком песке забытья, что затянет непроницаемо даже самое имя его, и хронографы будущей этой земли, ополоумевшие от потоков крови и слез, что составили бы целый Днепр за те истекшие двести годов, так и не разберутся: как же звали его, зачинателя великой народной истории, коий был то ли внуком, то ли правнуком какого-то легендарного мифического Наливая, – Павлом или же Северином на польский манер? – и величать, поминать его по церквам и историческим фолиантам будут двумя именами, словно дела его слишком много было для одного человека, для одной головы.

Но ему не дано было проницать взглядом в толщу еще не свершившегося, но предуготованного к свершению. Он, как и те, рядом с ним, прошедшие вскоре по пыльным, окропленным смертным потом шляхам Руси-Украины, из небытия входили в бессмертие, не зная о том. На чигиринской дороге, на пути к славе, смерти и забытью Павло еще смутно представлял себе, что выпадет совершить ему завтра. Да, в крошеве мыслей, где всякого было намешано, находилось место и винокурне, и земным судьбам детей, и в смутке стареющей Ганне, но и вполне ясному размышлению и представлению по множеству неложных свидетельств о том, что же реально произошло с Криштофом-Федором Косинским, коего король лестью своей зазвал в Брест на церковный совет братерский, на котором отцами-иезуитами и продавшимися православными епископами была придумана так званная уния – особливая форма исповедания Христова, приводящая постепенно, по мнению учредителей, из скотского состояния в человеческое, то бишь из православного в католическое, ибо католики первии, а папа их – известный наместник Христа на земле этой грешной.

Разное говорили о смерти Криштофа-Федора, поднявшего голос свой против отступников в епископских мантиях от старожитной религии греческой. Кто толковал, что схвачен был гетман на братерском совете и судим сборищем римским и русским, кои дав ему вину апостата и отступника же, осудили на смерть безотлагательную и, замуровавши в некоем кляшторе-монастыре в столп каменный, названный клеткою усмирительной, голодом уморили. Семь тысяч козаков ринулись с оружием к Бресту, сведав о заключении гетмана. Множество польских жолеров встретило их под местечком, называемым Пяткою, преграждая дорогу к совету братерскому, где и были наголову разбиты и разогнаны по степи. Но в живых Косинского козаки не обрели и, удовлетворившись разбоем и грабежом панских и иезуитских маетностей, повернули на Запорожье, где был уже дан сигнал ко всеобщей отчаянной брани. Иные твердили, что убиен был гетман Косинский в славном граде Черкассах, за ревность свою к благочестию и спокойствию народному учинившись первою жертвою унии2.

Павло в это время служил сотником в надворном войске князя Василия-Константина Острожского и в сражении под Пятком воевал против запорожцев Косинского – через несколько лет пришлось искупать свою вину перед Кошем: вернувшись с добычей из Молдавии, он передал запорожцам громадный табун лошадей о нескольких тысячах голов и свою саблю с предложением либо принять искупление за битву под Пятком против Косинского, либо этой саблей отсечь ему голову. Запорожцы не без колебаний простили его, а после и возвысили служением до генерального осавула. В это время Русь уже набухала тревогой о Церкви и полнилась разнообразными и невероятными слухами – только слепой и глухой не мог заметить, как поспольство вооружается дубинами, косами и гвинтами, как древние старики снимают со стен прихваченные ржой турецкие сабли: казалось, весь народ готовился воевать Корону и мятежных епископов. На Полтавщине горели уже панские усадьбы, освещая глухие, слепые ночные пространства на всем оставшемся пути до Черкасс.

Так сбылось пророчество умученного голодом гетмана, произнесенное в представлении к королю и сенату, что «перемена в вере и обычаях народных, в Бресте, заводимая духовенством без согласия народного, есть преткновение, весьма опасное и неудобоисполнимое и что согласить умы человеческие и совесть каждого – есть дело почти не человеческое, а Божие, и он не надеется удержать народ в слепом повиновении духовенству и своевольно нововводимым в церковь правилам и просит правительство отвратить зло оное…»

Да, собственно, и не смерть Криштофа-Федора нужно было осмыслить Павлу – погиб ли он лютой голодной смертью, или был предательски убит некогда дружней рукой, – смерть нашла Криштофа-Федора, потому что не грел сидницу на печке, а был воином, вольным рыцарем Запорожья. А что терять козаку, кроме воли, свитки, оббитой сабли и старой рушницы? – их не жаль, потому что в будущей жизни он обойдется и без сей амуниции. Она ведь потребна здесь, в этих вот степях, лежащих окрест. Душу бы не потерять на разъезженных путях к смерти. Об этом и старался думать Павло, отвлекаясь от страшной смерти Косинского, коего уже не вернуть, от винокурни под Вишневцом, от сокровенного бочонка, закопанного на Мушиной горе, набитого талерами и дукатами.

Что есть душа приходящего в мир человека и преходящего в нем? Отблеск горнего, осколок былой благодати и полноты падшего праотца, – и это смутное ощущение несешь в себе через дни, исполненные дыма, гнева и крови, стараясь уберечь и не растерять, не разменять на временное и якобы нужное, на вроде бы справедливое, принадлежащее дню сему, коий, как прочие, изыдет в серый песок забытья. В крике и плаче, слизью, а не оксамитом и кармазином покрытый, рождается человек от чрева матери своей – свершается сокровенное и таинственное, чего до конца не понять, – и в крещенской воде нисходит на главу младенца невидимый голубь Духа Господня, и зажигается в тельце его светильник бессмертной души.

Если зрят твои глаза не только плотью единой, но духом, окрест себя – в темных безмолвных полях, в затаившихся селах и хуторах, в крепостицах, в лесах, в шалашах рыбарей, среди дымных костров Запорожья – ты увидишь мерцание как бы зажженных свечей, прикрываемых от жесткого ветра ладонями. Это души живущих людей – тех, кто известен тебе, и тех, чьего имени ты не знаешь. Кто сии? Древние неубитые дедуганы, славящие былые походы и сечи под перезвон печальных струн кобз и бандур. Молчаливые скорбные женщины – матери живых и убитых, стоящие в ожидании на околицах сел. Статные красавицы-молодицы, не спящие в своих жарких постелях в ожидании ненаглядных своих гнездюков из очередного похода на турка и волоха. Разномастная ребятня – девочки в крохотных плахтах, в венках из ромашек и васильков, с разноцветными ленточками за спиной – грядущие матери грядущих людей, подкозачата, твердящие по воскресеньям под церковью затейливые славянские буквицы из «Апостола», забавляющиеся найденными в открытой степи обломками древних сабель, наконечниками истлевших в земле стрел, свинцовыми, сплющенными когда-то о козацкие кости комочками пуль, – в ожидании и преддверии взрослости и – опять же – войны. Ибо не было здесь на сотни лет вглубь и назад ни одного поколения, которое не знало войны. Потому столь родюча, на ощупь жирна и обильна плодами эта земля, что налита кровью до черноты.

Россыпи призрачных огоньков, как в небесном Чумацком шляхе, – души тех, из коих сложилось поспольство, народ его родины. Все они – бедные и богатые, сирые, убогие и святые, воины, землеробы, священники, волопасы, шибенники, гультяи, подскарбии и дозорцы на речных переправах – дети одной матери.

Помнож, Боже, на вiки козацькую славу

I покори пiд нозi врагiв наших главу,

Та буде всiгда плiдна козацькая мати,

I дiти ii в силi всiгда процвiтати!

– неложно так сказано среди холода, убожества, одиночества, вдовства, работы от зари до зари, наездов татарских чамбулов, гаморных невольничьих рынков Стамбула и Кафы, среди карканья воронов, вынимающих лакомые глазные яблоки убиенных на бранных полях, среди жестоких панских расправ, хлюпанья невольничьих весел на турецких галерах, среди стона, плача, зубовного скрежета, во тьме внешней, в смятении отчаянных и обреченных восстаний, о которых польские сладкопевцы-поэты писали незгарбной латиной: «Козаков низовых, впрочем, большее встретило лихо: они, яко град густой, убитые падали на землю, или как с дуба, если его потрясти, опадает жолудье. Остро железо сердца гордовитые насквозь пробивает, с уст запорожцев убитых течет кровь багряна ручьями» (Симон Пекалид).

Здесь всегда все нажитое было тщетой, не стоило битого шеляга3. Ярая и ненасытная на поживу орда тучей шла с юга, и ничем, кроме силы, нельзя было остановить этих оборванных диких наездников. С запада – в овечьих шкурах, но с волчьими горлами, топтали нивы и жизни легионы горделивых панов польской Короны, оттачивая вполне европейское искусство войны на земледельческом православном народе, который по забитости и вспомнить не мог, что есть он народ целокупный и неложно великий, будучи прямым спадкоемцем-наследником славной и могучей в веках Киевской Руси, павшей во прах и ничтожество. Здесь, на отцовской земле, в реве злых сил, можно было сохранить только душу в своем обобранном и ободранном до исподней рубахи теле, влекомом на немилосердные тортуры4 и смерть. И это все, на что мог рассчитывать даже и можновладец, не говоря о голоте… Каков залог правоты и несмущения духа дан был от Господа нам? – думал Павло, и, как ответ на безмолвное вопрошание, провалилась вниз монотонная стена полевых трав, и разверзлось – взгляда не хватало достичь – неосяжное, иссиня-голубое и нескончаемое колесо мироколицы, и в нем, как в чаше, шли, будто из мрамора высеченные, горы облаков, и под ними – сердце остановилось и сжалось до боли от неземного благолепия и красоты – светился синий днепровский плес, простирающийся куда-то за окоем.

Вот этот залог, – напряженно думал Павло, спешившись на высокой днепровской круче, – вот то, чего не преодолеть никогда никакой суетной мыслью, ищущей выгоды и оправдания в сегодняшнем дне. Этой великой и светлой водой шесть столетий назад омыт был народ – и началось время истории. Шесть веков из поколения в поколение передавались сокровенные и ненарушимые святыни, хотя и тогда горели окрестные земли, и жизнь едва ли была легче и лучше. Разные люди и в разные времена отбирали войной у живущих здесь имущество, скот, детей и саму жизнь, но никто не заносил руку на святая святых, что превыше земного и бренного. Ибо залог всегда был перед глазами и рядом. И вот из лона народа и Церкви самой, дьяволом наущаемые, явились, не стыдясь Божьего света, ложные пастыри ослабевших и колеблемых душ – ведь представить себе невозможно: сам митрополит Киевский Михайло Рогоза с причтом и восемь епископов-бискупов, чьи имена достойны презрения, – хотя, конечно же, не мне их судить. Лестнейшим образом еще в 1590 году сии пастыри были созваны в брест-литовский городок на так званный совет братерский. Нунций папы римского Климента VIII, который непонятно по какому праву председательствовал на этом «духовном греческой церкви соборе», как назвал сам себя совет братерский, ниспослал русскому духовенству благословение папское и воззвал к единоверию и сопричастию славы обладающего миром великого папы. В приданое к тому, как известили Павла, нунций папежский обнадежил наддачею соединенным епископам и монастырям городков и селец от польской Короны, а белому приходскому священству – по пятнадцати домов в послушание, рабству подобное, из их же прихожан. Это и было исполнено определением короля и сената.

Начислим

+7

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе