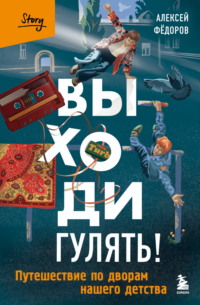

Читать книгу: «Выходи гулять! Путешествие по дворам нашего детства», страница 2

Словечки

Считается, что свой язык есть у каждого поколения. Жаргон, словечки, сокращения, понятные только нам, родившимся в одно время на определённом участке суши. Нас иногда не понимали родители, а бабушки и дедушки и вовсе раздражались – говори, в конце концов, по-русски. Теперь и я оказался в их положении, порой с трудом понимаю, о чём говорят мои дети. Вслушиваясь в их речь, я признаю, что многие из наших слов умерли, не найдя своего места в быстро меняющемся мире. Их заменили новые, модные, в большинстве своём англицизмы. В наше же время почти все жаргонные слова были выходцами из лагерного прошлого, адаптацией фени к «цивильной» жизни. Как говорил безногий сосед дядя Серёжа: «Треть России сидела, треть сидит, треть готовится сесть». Наверное, это даже к лучшему, что современные московские дети так не говорят.

Вот, например, зыко. Спроси современного тинейджера, что означает зыко, он удивлённо пожмёт плечами. Если надо, погуглит и узнает, что это слово происходит от уголовного «зыкать» – смотреть. Удивится, что никогда не слышал подобного выражения. А мы этим словом обозначали всё, представляющее интерес. «Пошли гулять, на улице зыко» – значит, распогодилось, из-за туч выглянуло солнце. «Зыкинский у него велик» – это про мечту большинства из нас, велосипед «Аист», подаренный родителями кому-то из друзей. «Зыковский вид с этой крыши» – значит, ты стоишь на вершине двадцатипятиэтажной бетонной коробки, и у тебя от высоты внезапно перехватило дыхание. «Зыко, зыко, зыко», – постоянно звучало вокруг, и так удивительно, что сейчас услышать это слово практически невозможно.

Смотреть у нас обозначало слово зырить. Зырили на всё – начиная от первых иномарок и новой джинсовки одноклассницы и заканчивая пожаром в соседней школе. Пошли позырим? Пошли.

Шухер – ещё одно тюремное словечко, пришедшее в наш дворовый лексикон. На шухер вставали каждую перемену, ибо внезапно вернувшийся учитель вполне мог не пережить того, что происходило в классе. Кричащий шёпот часового «Ш-шу-у-ухер!» за долю секунды приводил всех в сознание, и перевёрнутые парты мгновенно возвращались на своё место, с доски стирались похабные надписи и рисунки, половая тряпка летела из рюкзака отличницы обратно в ведро.

Атас – иногда вместо «шухер!» можно было крикнуть так. Особую популярность слово приобрело после одноимённого хита группы «Любэ». Гуляйте мальчики, любите девочек.

Капец – это всё. Двойка за переводную контрольную, порванные в первый же день индийские джинсы, найденные родителями сигареты. Есть ли жизнь по ту сторону капца, дворовой науке было неизвестно, но иногда вместо капца могли наступить кранты. В чём разница – уже не упомнишь.

Облом – тот самый момент, когда внезапно наступил капец. А ещё можно было обломаться, придя в видеосалон, где все места заняты, или, понадеявшись на хорошую оценку, увидеть в дневнике парашу или кол.

Кайф – полный антипод облома. Это когда в дневнике горит красным вожделенная пятёрка. Или идёт игра, и ты переворачиваешь редкие вкладыши один за другим. Или удалось выиграть в пха – ещё одну азартную игру нашего детства. Играли в неё на деньги, например, ты клал на пол три копейки, и друг клал свои три копейки сверху. Скидывались на камень-ножницы, кто ходит первый, и, если везло, нужно было с первого раза резким выдохом, с характерным звуком «пха», перевернуть деньги орлом наверх. В качестве орла в те годы выступал герб Советского Союза. Перевернул – забираешь обе монеты, если одна осталась лежать решкой наверх – попытка переходила к товарищу, и каждый мог остаться при своих, а не перевернул ни одной – с ужасом смотрел, получится ли это сделать у твоего противника.

Слинять – это слово означало быстрый способ сделать так, чтобы тебя здесь не было. Через секунду. Нет, раньше. Обычно линяли по серьёзным поводам. Например, где-то разбили, нахулиганили, и ситуация грозила самыми серьёзными последствиями вплоть до «высшей меры наказания». Этой мерой была окутанная мифами детская комната милиции.

Однажды мы с Максом слиняли на чердак собственного дома. Но сначала купили презерватив. Эта советская редкость «Резиновое изделие № 2» иногда появлялась в дежурной аптеке на соседней улице. Вещь была нужная. Во-первых, презик можно было надуть и, потерев о волосы, подкинуть к потолку. Наэлектризованный кабачок намертво приклеивался к бетонному потолку класса, достать его без потери репутации не получалось. Учительница моментально оказывалась в невыгодном положении – вычислить виновника шансов нет, заставить кого-то из учеников трогать руками шарик – тоже. Приходилось либо вести урок под презервативом, либо, зарабатывая насмешки, лезть за ним самой. А однажды новенькая учительница математики пришла на урок в новом импортном платье, на котором сплошь закаты, шезлонги и крупными буквами Beach. Прямо над её головой к потолку намертво приклеилось резиновое изделие. Урок в тот день так и не состоялся: успокоиться долго не могли даже отличницы с первой парты.

Во-вторых, из презерватива получался отличный «капитошка» – наполненный водой и раздутый до огромных размеров, он летел с крыши вниз и окатывал прохожих мощными брызгами.

Продавать презерватив десятилетним школьникам, конечно, никто не собирался, но умелая постановка вопроса «папа дал мне деньги и сказал купить это в аптеке» загоняла провизора в тупик. Не скрывая своего презрения, грузная женщина в засаленном белом халате бросала под стекло туго запечатанное изделие, и мы, чувствуя себя победителями, бежали наполнять покупку водой или воздухом.

В тот день мы выбрали воду. В подвале из пожарного крана туго наполнили презерватив и, бережно придерживая причудливую толстую гусеницу, поднялись на последний этаж моего восьмиэтажного дома. Дело было летом, двор пуст. Я убедился, что под окном нет ни души, и мы перевалили внушительный пузырь через подоконник. Наверное, каждый хоть раз в жизни ощущал, как происходящее словно замедляется, за какие-то несколько секунд ты словно успеваешь посмотреть небольшой фильм в замедленном действии. Пока наш огромный водяной червь, неестественно переворачиваясь, летел вниз, из-за угла с визгом тормозов и включённой мигалкой въехал жёлто-синий милицейский «козлик». В тот самый момент, когда грузный потный майор с автоматом наперевес не без труда спрыгнул на асфальт, чётко по центру его фуражки со всей силой плюхнулось несколько литров воды в очень непрочной оболочке.

– Пора линять, – сказали мы хором, не сговариваясь.

В два прыжка преодолев лестничный пролёт, оказались на чердаке. Снизу уже топали милицейские ботинки, когда мы, подняв вокруг себя облако голубиных перьев, завалились в нишу за широкой деревянной балкой. Взбешённые милиционеры не поленились подняться на чердак, смачно матерились, но так и не обнаружили нашего убежища.

Кокнуть – это, прежде всего, про лампочку, реже – про оконное стекло. Но при особом умении кокнуть можно и яйцо, особенно если несёшь из магазина картонную форму с тридцатью отборными, на каждом из которых крупная синяя печать. Если кокнул все, домой лучше не приходить. Особенно если там тебя ждут предки.

Заманал – надоел, измучил, так что сил тебя терпеть больше нет. Есть в этом определении что-что тягучее, как жвачка. Заманать нельзя внезапно, заманывают медленно и противно, весь день вымаливая у тебя разрешение прокатиться на велосипеде или дать пострелять из водного пистолета.

Харэ – именно так говорили тому, кто окончательно заманал. Хватит, перестань, успокойся. Последнее дворовое предупреждение. В сторону непонятливых следом за «харэ» летел подзатыльник, поджопник или кулак. Правда, особенно терпеливые предпринимали ещё одну попытку обойтись без рукоприкладства строгим отвянь или отзынь. А ещё лучше – сдрысни, то есть не только отстань, но исчезни из поля зрения.

Ребзя – ну это наша компания. «Короче, ребзя» – именно с этих слов начинались все самые интересные приключения, смешные анекдоты, прилюдные раскаяния или просто предложение пойти посмотреть видик на хате у кого-то из друзей.

Лох – хлёсткое словечко стало популярным в начале 90-х и быстро завоевало пальму первенства среди гулявших в народе выражений. Лох – это и недотёпа, и простачок, и обычный советский обыватель, так и не сумевший приспособиться к порядкам нового времени. А выражение «Лох – это судьба» и вовсе стало крылатым, попав из реальной жизни на телевизионный экран, или наоборот.

База – это ты сам, если не лох. Гони на базу – возвращай скорее вещь хозяину. Повертел в руках, и хватит. А то начнёшь, чего доброго, себе присваивать, придётся её у тебя отжимать. Вдруг ты решил её зажать или стырить.

Сифак – человек, наступивший в собачью какашку или испачкавший штаны о свежеокрашенную лавочку. В переносном смысле – замаравший свою репутацию в каком-нибудь сомнительном деле. За такое могли и осифачить, например, облить остатками протухшего кефира с помойки или просто плюнуть. Когда же играли в сифака, сифкой становился любой «нехороший» предмет: найденная куриная кость, вонючая тряпка, комок скользкой глины. Ты сифак, пока не догонишь кого-нибудь из друзей и не попадёшь в него этой гадостью. Бежим!

Харча – ей и плевали. Не знаю, умеет ли нынешнее поколение харкать, скорее всего, разучилось, так же как напрочь утратило способность свистеть, засунув два пальца в рот, а мы всё это делали мастерски. Поразить слюной противника, идущего на другой стороне улицы, можно было не напрягаясь. Некоторые виртуозы достреливали вязкой харчой до форточки второго этажа. Если тебя осифачили плевком, снять проклятие можно было только одним способом – догнав обидчика и вытерев харчу об его одежду.

Нулёвый – это то, обо что было нельзя вытирать харчу. Новое, не ношенное, только что купленное в магазине. Нулёвые джинсы надевали на первое свидание, нулёвый велосипед старались никому не давать до первой царапины.

Где-то между лохом и сифаком находился тормоз. Вроде бы и приспособлен к дворовой жизни, и не осифачен ничем, но так медленно соображает. Тормоза иногда оказывались злобными силачами, поэтому над ними посмеивались исподтишка. Положат в портфель старую тормозную колодку или закидают парту записками «Не торомози!».

Ссыкло – одно из самых обидных обзываний нашего детства, не имеющее прямого отношения к малой нужде, зато напрямую затрагивающее пацанскую честь. Зассышь, то бишь испугаешься, или сделаешь – главный выбор, перед которым раз за разом оказывался каждый из нас. Раз за разом мы брали друг друга на слабо, пытаясь найти на него ответ. Менее обидной версией испуга был стрём. Стрёмно – это ещё не страшно, но уже и не безопасно. Застрематься в отличие от зассать означало, скорее, быть осторожным, чем трусливым. А стрёмный и вовсе подразумевало некрасивый или странный.

Маза – это идея, мысль, интересное дело. Услышишь «есть маза» – значит, друг задумал что-то стоящее и сейчас расскажет об этом остальным. И какое ты испытываешь разочарование, если в результате задумка оказалась не такой интересной. Тухлая маза – суровый вердикт для такого случая. А ещё именно это слово было настоящим чемпионом по производным. Например, отмазка – отговорка, не выдерживающее критики оправдание. Всё на мази – значит, беспокоиться не о чем, всё под контролем. Без мазы – не стоит даже начинать, изначально проигрышное дело.

Если маза не выгорела, случалась лажа. Как иногда говорили, полная лажа, будто существовал в природе её неполный вариант. Нет, его не было, если лажа произошла, то дело серьёзное. И обязательно есть виновник, главное, поискать. Кто виноват? Конечно же, тот, кто облажался.

Айда – это пойдём. Пойдём скорее, пока всё самое интересное не закончилось. А лучше побежали.

Мы ходили в тубзик и на дискач, и там и там иногда случался махач, на котором можно было помахаться и спокойно заработать фингал или словить леща, проще говоря, отсушить ляжку, а скорее, и то и другое. Повезло, если тебя при этом не обули на деньги. Деньги, кстати, чаще всего называли капустой. Фигурами речи конца 80-х над двором звучало:

– Ребзя, шухер, атас, линяем! Руслик заманал кокать лампочки, капец как заманал. Зырь, уже ментов вызывают. Захаркать сифака за такой шухер!

Спички-Ножички

В те времена у каждого из нас был перочинный ножик и коробок спичек. Ножом вскрывали личинку двери в потайное место, затачивали стрелы для лука, строгали лучины для костра. А ещё сражались в самые азартные игры нашего детства: земельки, танчики и скамейки. Спичками поджигали всё, что горит: картон, пластик, листья, прошлогоднюю сухую траву, тополиный пух.

Разведение костра было нашим любимым занятием. Когда пламя разгоралось, в него можно было кинуть что-нибудь интересное. Например, покормить костёр горстью строительных патронов. Бросишь и отбегаешь, чтобы не зацепило выпрыгивающими во все стороны раскалёнными углями. Сухие беспорядочные щелчки исходили из недр костра, разрывая его на части. Однажды мы с Максом бросили в пламя найденный на пустыре боевой патрон.

– Времён Первой мировой, – поднимая вверх указательный палец, сказал Макс.

Патрон был длинный, а пуля острая. Бросив его в пламя, мы залегли в кустах. Несколько минут костёр молчал, лишь еле слышно потрескивали ветки.

– Может, он вообще не рванёт? – ткнул я друга локтем в бок.

– Должен, – ответил Макс. – В прошлом году мы с Тимой…

Ба-бах! – вдруг шарахнуло прямо над ухом. С дерева, медленно кружась, падали рваные листья.

Спичками мы пытались зажечь первую в жизни «сигарету». У большинства из нас это был полый стебель прошлогоднего собачника, или череды трёхраздельной, проще говоря, заполонившей все окрестные пустыри колючки. Той самой, из которой можно было слепить огромный ершистый шар и гоняться с ним друг за другом, а лучше – за одноклассницей с длинными волосами. Колючкой было круче всего играть в сифака, потому как сифка плотно закреплялась на одежде, не возникал вопрос, осифачен ты или нет. Сифак, матерясь, выковыривал из футболки цепкие колючки и бросался в погоню за другими.

Подобие сигары мы делали из любого засохшего растения. Табаком служили прошлогодние листья, которые осенью специально высушивали на подвальных трубах, а зимой просто срывали с дерева. Потерев листья между пальцами, забивали «табачок» в стебель. С важным видом чиркали спичкой от себя, зажимали коробок мизинцем и важно раскуривали «сигару».

Ножик был не менее важным атрибутом пацанства. Дети обеспеченных родителей хвастались складным перочинным. Голодранцы прятали под курткой кухонный. Неудачники довольствовались грибным – закруглённый конец лишал его половины преимуществ в играх, такого инвалида ни в дерево, ни в землю не воткнёшь. Именно этот навык мы оттачивали с утра до вечера. Отмеряли от тополя несколько шагов, чертили на земле линию и по очереди метали в него ножи. Верхним хватом, зажав лезвие между большим и указательным пальцами, либо нижним, положив раскрытый нож на ладонь, ручкой вперёд. В первом случае ножик должен был совершить в воздухе несколько оборотов, во втором – всего один, но в конце обязательно «встать на позицию», вонзившись лезвием в мясистую кору.

Мы никогда не узнаем, кто первым придумал начертить на земле круг, разделить его пополам и начать сражение в земельки. Понимал ли он в тот момент, что его примеру последуют не тысячи, а миллионы детей по всему Советскому Союзу? Возможно, в новом мире изобретатель запатентовал бы своё открытие и стал миллионером, в крайнем случае, навсегда записал бы своё имя в историю. Мы ведь помним тех, кто первым повесил на щит кольцо и бросил в него мяч или натянул волейбольную сетку. Изобретатель земелек остался неизвестным. Хотя корни игры, где нужно втыкать нож в землю, уходят в глубокое прошлое. Играя в тычку – древнюю версию земелек – погиб последний из Рюриковичей – царевич Дмитрий, малолетний сын Ивана Грозного. Согласно выводам следственной комиссии, вернувшейся в Москву из Углича, во время игры у ребёнка начался эпилептический припадок и он нечаянно нанёс себе ножиком смертельную рану.

Лучше всего играть в земельки получалось вдвоём, хотя иногда в сражении принимали участие даже четверо. На земле рисовали широкий круг, разделяя его на части согласно количеству игроков. Скидывались на камень-ножницы, определяя очерёдность бросков.

О, этот магический ритуал камень-ножницы. Интересно, откуда и как он пришёл в СССР, а может быть, в Российскую империю? Историки говорят, что эта игра была распространена в Китае ещё во втором веке до нашей эры, но там пальцами изображали другие фигуры: лягушку, слизняка и змею. Мы не изобретали новые знаки, зато с фантазией отрывались на присказке. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три – это классика. Камень, ножницы, бумага цу, е, фа – вольная трактовка. Камано, магано, ян, цы, чо – авангард. Филя, Хрюша и Степашка ал-ка-ши – постмодерн.

Определив очерёдность хода, начинали сражение. Кидаешь ножик в земли противника и по направлению лезвия чертишь прямую линию до границы круга. Отрезаешь кусок его земли, радостно стирая ногой старую границу. Теперь это всё твоё. Чем больше у тебя земли, тем шире можно расставить ноги. Если же выдалось несколько удачных ходов, прогуливаешься по своим владениям, пока противник пытается на одной ноге или даже на кончиках пальцев устоять на жалком участке суши. Не смог продержаться десять секунд – всё, нет больше твоего государства, победитель стирает последний рубеж. Не раз случалось, что едва балансирующий на нескольких квадратных сантиметрах игрок успевал сделать удачный бросок и в итоге не только возвращал себе всё, но и забирал земли противника, становясь императором круга. И наоборот, без пяти минут победитель совершал несколько обидных промахов, оказываясь в рядах побеждённых.

Геометрические баталии нередко перерастали в настоящие. Например, противник считает, что ты попал в линию и нужен переход хода, а ты уверен, что лезвие воткнулось в линию лишь наполовину, а вторая половина «в поле» и ход засчитан. Нередко доказывать свою правоту приходилось на кулаках.

В иерархии земляных игр земельки считались чем-то вроде первой ступени, игрой для младшего возраста. Серьёзные пацаны рубились в скамейки – здесь и правила сложнее, и техническая составляющая на более высоком уровне. Как следует из названия, играли на скамейке или деревянном крае песочницы. Перочинный ножик складывали под углом 90 градусов, втыкали его остриём в деревяшку. Главная задача – подсунуть пальцы под рукоятку, затем резким движением вверх заставить ножик совершить несколько оборотов в воздухе и снова воткнуться в скамейку. Если получилось, считали заработанные очки. Под рукоятку пролезал один палец – присуждалось одно очко, два пальца – два. Если нож замирал под прямым углом и помещались все четыре пальца – это было три очка. В случае, когда нож ложился на рукоять лезвием вверх, присуждалась безоговорочная победа. Если ножик упирался в поверхность и лезвием, и рукояткой – можно было повторить попытку.

Самой крутой ножевой игрой нашего детства были танчики, или городки. Играли, как правило, несколько человек. На приличном удалении рисовали круги. Каждый круг – это город-крепость (база), откуда войска выступали на войну. Чтобы сделать хороший ход, надо как минимум воткнуть нож в землю. Причём не просто взяв его за лезвие, а выполнив особенный для каждой конкретной боевой фигуры бросок.

Пехота – самая простая фигура игры. Берёшь нож за рукоятку и просто отпускаешь его вниз. Если рука не дрогнула, лезвие обязательно воткнётся в землю, увеличив твою армию на одного солдатика. Правда, таким же лёгким броском противник может его уничтожить.

Т‑34 – зажимаешь лезвие между большим и указательным пальцами и бросаешь в землю, при этом нож должен совершить один оборот. Воткнулся в землю – радостно рисуешь силуэт танка и двигаешься дальше, не воткнулся – ход переходит одному из твоих противников.

Пантера – более сложный бросок, при котором лезвие ножа требовалось зажать между указательным и средним пальцами.

Фердинанд (самоходка) – лезвие зажимали между средним и безымянным пальцами.

Тигр – зажимали лезвие ножа между безымянным пальцем и мизинцем.

Королевский тигр – самый сложный бросок, при котором лезвие зажимали между указательным и средним пальцами, но сам бросок выполняли из-под колена задранной вверх ноги, пытаясь удержать равновесие на другой.

Ясно, что чем круче был танк, тем ближе лезвие ножа смещалось к мизинцу и тем труднее было совершить точный бросок. Чтобы выставить против армии товарища многотонный королевский тигр, требовалось к тому же продемонстрировать чудеса акробатики.

Начислим

+12

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе