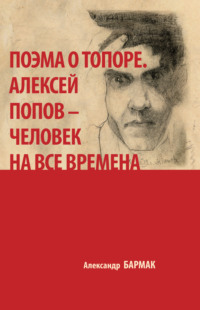

Читать книгу: «Поэма о топоре. Алексей Попов – человек на все времена», страница 4

Это кажется странным, но относительно недавно было время, когда поэзия была потребностью времени.

Шестидесятые годы прошлого века, столь много значащие для нашего искусства, начались, помимо прочего, знаменитой и замечательной поэмой Е. Евтушенко «Братская ГЭС»: ее читали все, и не было в театральных институтах поступающего, который не исполнял бы на вступительных экзаменах по мастерству актера отрывки из этой поэмы. Это вообще было время поэзии, стихи читали взахлеб, издавались поэтические сборники, страна узнала заново поэтов, которых ранее от нее скрывали, узнала поэтов-фронтовиков, целое созвездие поэтов воссияло на небосклоне времени. Среди них были гении, были авторы только нескольких гениальных стихотворений, а иногда только гениальных строчек, но вот что просто поразительно – плохих стихов практически не было. Время это называется шестидесятые годы, но начались они раньше, почти сразу же после смерти Сталина в 1953 году – это был грандиозный взлет отечественного искусства. А.Д. Попов умер в 1961 году. Как раз в том году, когда вышла «Братская ГЭС», когда уже вовсю разгорелся этот великий период русской литературы, театра, кино, музыки, живописи…

Некоторые художники успели пережить свое второе рождение, например, Иван Пырьев, автор на редкость фальшивых фильмов «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки», сценарий которого, кстати, написал Н. Погодин – уже не тот молодой и горящий правдой времени автор «Поэмы о топоре», «Моего друга». Фильм спасла от забвения, в сущности, только изумительная музыка и песни И. Дунаевского, они пошли в народ. Но по своей фальши фильм, можно сказать, побил все рекорды времени, а сделать это было совсем нелегко. И вот И. Пырьев в 1956 году снимает гениальный фильм по роману Достоевского «Идиот» с Ю. Яковлевым в главной роли. Фильм, ставший событием в нашем кинематографе, а потом «Белые ночи», а потом «Братья Карамазовы», как будто хотел успеть сделать все то, что, наверное, лежало на дне души и что не мог даже надеяться осуществить ранее так, как хотел, верно служа не времени, а режиму. И он становится не просто блестящим профессионалом, он им был давно, но в этих фильмах – поистине великим режиссером в истории советского кино. Потому что над страной снова засияло чистое небо – «Чистое небо», так назывался замечательный фильм Г. Чухрая.

Надо только очень хорошо понимать, что ничего этого не было бы, если бы не такие люди, как А.Д. Попов, которому совершенно ни к чему было «перерождаться», он никогда не изменял своему творческому методу и никогда в своих сценических произведениях не фальшивил; его последней постановкой в театре, который он сделал за двадцать три года своего руководства одним из лучших театров страны, была «Поднятая целина» М. Шолохова 1958 года. Он вновь вернулся к деревенской теме на сцене. Какая все же поразительная парабола художественной жизни: от «Виринеи» Л. Сейфуллиной, поставленной им в Театре им. Евг. Вахтангова, до «Поднятой целины» М. Шолохова. Это Попов, его соратники силой своего духа сохранили правду русского театрального искусства. Это они своей жизнью подготовили возрождение русского искусства, русского и советского многонационального театра в те замечательные годы…

Все многомерное советское искусство шестидесятых годов прошлого века было очень схоже, при всех художественных стилистических различиях, с искусством первого десятилетия Октября – прежде всего искренностью и верой. Никто не ставил под сомнение саму великую идею, которой руководствовалась жизнь страны, – в нее продолжали верить, искренне надеясь на то, что все извращения этой идеи, все спекуляции на ней, все ужасы, которые прикрывались этой великой идеей, канули безвозвратно в Лету. Эта вера – непременная часть атмосферы времени – жила в создаваемых ими произведениях. Одним из знаковых фильмов той поры был «Коммунист» Ю. Райзмана, с незабываемым Е. Урбанским в роли Василия Губанова.

В театр пришла новая драматургия, это прежде всего молодые драматурги, ворвавшиеся в театр и во многом изменившие его лицо, – А. Володин и В. Розов. «Фабричная девчонка» Александра Володина ознаменовала рождение новой драматургии, одним из самых заметных спектаклей по этой пьесы был спектакль Центрального театра Красной Армии, главным режиссером которого был в те годы А.Д. Попов. На его сцене в 1956 году поставил эту пьесу ученик А.Д. Попова, ученик по театру, а не по институту, замечательный режиссер Б. Львов-Анохин. В этом спектакле взошла звезда одной из самых замечательных актрис Театра Советской Армии – Л. Фетисовой, пьеса вызывала у многих начальствующих в искусстве недовольство своей небывалой еще темой, сюжетом, героиней, и то, что она была поставлена в театре, находящемся под сильнейшим идеологическим прессом, в этом великая заслуга А.Д. Попова. В полном смысле слова завоевала сердца зрителей вторая пьеса Володина «Пять вечеров», незабываем великий спектакль Г. Товстоногова в Большом драматическом театре имени М. Горького в Ленинграде, в нем играли ставшие вскоре самыми любимыми артистами страны – З. Шарко, Е. Копелян, Л. Макарова, В. Кузнецов, легендарный П. Луспекаев; в том же 1959 году эту пьесу поставил молодой театр «Современник» в Москве, главные роли играли Л. Толмачева и О. Ефремов, он же вместе с Г. Волчек был постановщиком спектакля. Театр «Современник», составивший эпоху в театральном искусстве второй половины двадцатого века, руководимый в те годы О. Ефремовым, открылся пьесой В. Розова «Вечно живые» – этот спектакль стал легендой сразу же после премьеры, трудно себе представить сейчас, какое значение имел этот спектакль в жизни советских людей. Постановки пьес В. Розова «В добрый час!», «В поисках радости», «Перед ужином», «Неравный бой», в Центральном детском театре в пору его руководства М.О. Кнебель сделали А. Эфроса одним из ведущих режиссеров страны. Шестидесятые годы совсем не были благостными, мы уже упоминали о новочеркасской трагедии; не то, чтобы каждая творческая победа, – каждый шаг давался, мягко говоря, нелегко; но эта относительно короткая эпоха «оттепели» в жизни нашего искусства по масштабу мысли, темпераменту художников, и по замечательным, созданным в те годы художественным произведениям, не имеет равных в нашей истории двадцатого столетия.

В сущности, мы и сегодня живем ее отголосками – поколение шестидесятых уходит на наших глазах, а волны того колоссального, как оказалось, идейно-художественного события все еще докатываются до нас. Что ж, будем надеяться, что мы попали в производственный, несколько затянувшийся «пересменок», что новое возрождение нашего искусства, нашего театра – не за горами. И будем с благодарностью вспоминать людей, трудами которых русское искусство двадцатого века достойно совершило свой путь, завещав веку нынешнему свои великие идеалы.

«Оттепель» возникла не на пустом месте, она была подготовлена мужеством людей искусства всей предыдущей советской эпохи. Таких художников – граждан, каким был А.Д. Попов, – как не хватает сегодня мастеров такого темперамента, такой силы мысли, такого масштабного миросозерцания. Созерцания летчика, сторожащего красоту и покой земли, как в стихотворении Пастернака.

Итак, не спи, не спи художник…

По-разному можно трактовать эти строчки. Но, в сущности, они просты. Художник в плену у времени в самом прямом, так сказать, хронологическом смысле – жизнь коротка, время всегда отпущено столько и не больше, и ничего с этим не поделать; надо не проспать время, тебе отпущенное, надо успеть в этот короткий миг что-то сделать для вечности, коль скоро тебе назначен дар творчества, ведь только благодаря этому дару художник и есть заложник вечности. Дар творчества позволяет ему говорить наперед, прозревать будущее. Ни один писатель-фантаст, если только он не художник, не сравнится с поэтом в этом даре прозревать будущее. Фантаст придумывает будущее; поэт – прозревает, пророчествует его.

Заложник вечности – это когда помимо твоей воли вечность приходит к тебе и берет за сердце. Это и дар, и тяжкий груз ответственности. Этот дар обязывает тебя соскребать грязь сегодняшнего дня и освобождать из-под нее ростки нового времени. После страшных, разрушительных боев в октябре семнадцатого года в самом центре Москвы, эти дни, кстати, отображены в замечательной зарисовке молодого А. Попова, сделанной им по горячим следам событий, которую мы приводим в книге, когда обитатели центральных кварталов города несколько дней прятались где только можно от снарядов, гранат, шальных пуль и осколков, о том, что происходило вокруг площади Никитских ворот, очень хорошо пишет К. Паустовский в книге «Повесть о жизни», когда же стихли бои, учитель и друг Попова, Вахтангов вышел на улицу и первое, что он увидел, это были двое рабочих, которые связывали порванные во время боев электрические провода. Вот эта созидательная сила рабочих-электриков, увиденная Вахтанговым, и стала для него символом начинающейся эпохи. А кто-то увидел не рабочих, восстанавливающих порванные нити жизни, а груды битого стекла и кирпича, разбитые фасады, обвалившуюся штукатурку, выбитую брусчатку, искореженные рельсы – и ужаснулся. И – ничего больше. И стал говорить, и иногда очень талантливо, только о разрухе. Картина одна и та же, обстоятельства одни и те же, но точки зрения не совпадают, художник замечает то, что не вызывает интереса у обывателя, какие бы сильные очки на носу обывателя ни помещались. Впрочем, и художник часто становится обывателем, особенно в минуты страшных катаклизмов.

Куда направлен взгляд художника – от этого зависит многое в искусстве, если не все. Не надо придумывать будущее и в этом придуманном будущем устраиваться поудобнее, коль нет творческого дара провидеть его. Не нужно примерять к нему свои творческие силы, думать о том, а что, дескать, останется от тебя вечности, на века, так сказать, работать, скорее всего, при таком подходе – ничего от тебя не останется. Но есть очень простой на словах и очень трудный на деле шанс соприкоснуться с вечностью. Честно и упорно созидая творчески, совсем не думая о том, как там тебя потом примут, нет ли, вспомнят, нет ли, а, может быть, никогда и не узнают, что вот, был такой скромный работник, оказываешься тем самым заложником вечности в плену краткосрочного времени. «Не хвались завтрашним днем, ибо ты не знаешь, что он принесет тебе». Тебя не узнают лично, может быть, но твое дело, растворившись в общем творческом деле твоей эпохи, конечно, обязательно останется на века. Ну, да, фамилию твою не вспомнят, останешься безымянным, так разве в этом суть? Помните притчу о том, как спросили рабочих, несущих камни, что они делают. Двое ответили – таскаем камни. И только третий ответил – я строю Шартрский собор. Как его звали? Звали его – творец.

Этот третий был творец, в нем жил художник, вечность прикоснулась к нему, хотя, конечно, он не подозревал об этом; но у него было чувство ответственности и понимания смысла своего дела. Кто-нибудь знает его имя? Нет, оно забыто, как и имена его товарищей, не понимавших, какой великий подвиг они совершают. Да, скорее всего, никто его имени и не спрашивал – подумаешь, важность какая – таскать камни для Шартрского собора. Каждый человек должен не проспать свое время, каждый должен таскать камни и строить свой собор камень на камень, каждый может и обязан что-то оставить будущему, пусть и безымянно и не в стихах, которые потом станут ходячей присказкой.

Все исполнилось? – так спрашивает героиня великого фильма Бергмана «Шестая печать» у странного рыцаря, смерть ли, время ли она спрашивает?

Все должно исполниться.

В его жизни все исполнилось.

Он – строил собор.

Он ушел, сказав о себе, что он счастливый человек, тогда, когда совершил свою главную работу – подготовил будущее нашего театра.

Но сколько же он не успел сделать! Сколько не успел, но – все исполнилось.

«Я – время. Я вселяю ужас»

Многие из художников его поколения погибли. Из чудом оставшихся в живых, как Алексей Попов, редко кто дожил до конца великого некогда государства, в котором они прожили свои жизни и которое называлось – Советский Союз. Я не говорю, что они отдали этому государству свои жизни. Нет, это государство взяло их жизни. Они же отдали свои жизни родной стране, народу, с которым были вместе. Они умели различить – где государство, а где родная страна и ее народ. Стоит ли здесь приводить хрестоматийные строки Ахматовой – я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Когда сейчас задумываешься над этими строчками Ахматовой, то они становятся еще трагичнее – она пишет «там, где мой народ, к несчастью, был». То есть она ощущала себя причастной к народу, частицей его, она не только чувствовала его присутствие, его дыхание, его бытие, она сама дышала вместе с ним в одном ритме, то есть она сама была народом, иначе не могла бы вообще писать.

Где же этот «ахматовский» народ сегодня, как он дышит, и кто слышит его дыхание? И где современный молодой художник, режиссер? Чему и кому причастен он? Как он чувствует дыханье народное, его шевеленье, его бытие и быт? Или он не задумывается об этом? Понимает ли он, кто, собственно, набивает залы на самых нашумевших наших спектаклях?

За редким исключением, это совершенно определенный, очень тонкий, очень, в сущности, малочисленный, полуобразованный, в самую, как говорится, меру политически безопасно возбужденный слой общества потребления.

Или уже и в правду не различимо шевеленье, не слышно даже дыханья…

Тогда плохо, тогда художнику делать нечего.

Иногда создается впечатление, что вот существует где-то в непроходимой тишине огромный народ, раскиданный на колоссальных территориях великой страны, а где-то в стороне, сверху в ловко сконструированном искусственном мире проживают называющие себя художниками люди и дела им до этого народа – нет. У них есть – публика, давно уже приученная к тому, что в театре все должно быть занимательно и с намеками.

Но это противоречит всей сущности русского искусства – это в нем невозможно. А если возможно, то это что-то другое – не искусство.

Именно этим людям, прожившим, сколько было им отпущено судьбой и властью, советскую эпоху, мы обязаны тем, что театр остался сегодня в своих редких лучших художественных явлениях все-таки живым, что сохранился еще ручеек правды в нынешнем театральном обширном запустении.

Напоминание.

Напоминание кому?

Напоминание о чем?

Напоминание, конечно, молодым людям, которые увлеклись театром и предполагают связать с ним всю свою жизнь, далеко не всегда задумываясь о том, что театр – это служение, а не просто интересное увлечение, главным героем которого являешься ты сам и никто другой. Служение не себе самому, не своему искусству даже, а служение театральным искусством родной стране – во всех перипетиях бытия этой страны, исторически далеко не всегда ласковой к своим художникам. Противное слово – комфортно, просто отвратительное слово, но часто подлинному художнику, живущему одними чаяниями с народом, выражаясь сегодняшним сленгом, очень некомфортно. Тут, конечно, кто-то из нынешних – берем это определение Достоевского – может хлестко возразить – а что, если чаяния-то народные не вполне, знаете ли, хороши, бывает и так? Что же, и их разделять? Это современная лукавая постановка вопроса – преклоняться перед заблуждениями, хоть и освященными временем, не надо, не об этом речь, но вот разделять с народом даже и его заблуждения, потому что ты понимаешь – они и твои тоже, жить ими, ими болеть, их преодолевать и этим наполнять свое творчество, это надо делать непременно.

Только через себя пропустив все обстоятельства народной жизни, можно добиться настоящего в искусстве. Это настоящее, подлинное, увиденное в подоплеке времени, угаданное в коловращении текущих событий – бесценно, это правда эпохи, нашедшая свое выражение в художественном произведении, это правда, которая сама по себе не бывает ни мала, ни велика, но она есть мера всех вещей в искусстве. Что еще надо делать? А что, собственно, делали наши учителя в страшнейшие периоды истории нашей страны – трудились. Цинизм иных современных витий доходит до того, что они в упрек ставят многим советским художникам эту их способность работать, созидать, творить, в то время, как… и дальше начинаются спекуляции на кровоточащие темы. Но уж кто-кто имеет право на такие темы говорить, то только не эти современные циники, готовые оплевать и вычеркнуть из истории страны ее советское, повторяю, великое прошлое. Нет, вот именно эта способность к созиданию в тяжелейшие времена – а она была у А.Д. Попова развита необычайно – и спасла наш театр. И в этом он действительно был счастливым человеком, его поколение было абсолютно свободно от резиньяции, с одной стороны, и от ненужной рефлексии – с другой.

А.Д. Попов был настоящим учеником, другом, соратником Вахтангова и продолжателем вахтанговского направления в нашем театре. Все, что дал ему Вахтангов, все, что он сумел взять у Вахтангова, – прежде всего потрясающую способность видеть во времени его основную доминанту, чаще всего незаметную невооружённым глазом. Вахтангов, когда в годы революции перед художественной интеллигенцией встал вопрос: что делать? – сказал замечательные слова – творить, творить не ради народа, не для народа, а вместе с народом.

Этот завет Вахтангова принял на всю жизнь А.Д. Попов.

А.Д. Попов и его соратники нам оставили не только театральную школу, лучшую в мире, но они оставили нам еще и школу жизни. Жизни, какая она есть: они не приукрашивали ее, но и не молчали о ее достижениях, они умели говорить о них без казенного пафоса и юбилейных обязательств. Когда-то Юрий Олеша – из того же поколения художников, его пьесу «Заговор чувств» в 1929 году блестяще поставил А.Д. Попов на сцене Театра имени Е. Вахтангова, сказал горькие, но правдивые слова о том, что благополучие – враг воображения.

Это интересное заявление сделал гениальный писатель, всю жизнь прожив нуждаясь и умерев нищим.

Он благополучным не был никогда, просто не знал, что это такое. Воображением обладал фантастическим. Но сегодня один из популярных и насаждаемых лозунгов нашего быта, а может быть уже и бытия, получивший свое радикальное воплощение в тошнотворной рекламе, звучащей по радио каждые полчаса, – «сбылась заветная мечта, стало нам красиво и комфортно».

Общество потребления оказалось гораздо страшнее, чем мы предполагали, а социалистическое прошлое кажется сейчас намного более привлекательным, чем мы тогда о нем думали. Это такая издевка времени – на то оно и время. И с ним надо быть осторожным – с течением времени, так, во всяком случае, считают многие, меняется восприятие многих вещей – не всегда оно меняется в сторону большей точности и достоверности.

Время обманывает нас и подсовывает нам прекрасные воспоминания; как не поддаться на эту уловку времени и постараться увидеть в нем правду. Некоторые события эпохи или, если угодно, эпох, в которые жили А.Д. Попов и его сверстники можно назвать ужасными, нисколько не боясь в этом преувеличить. Впрочем, само слово – ужасные не всегда отражает некоторые события того времени, оно слишком деликатно, оно слишком обычно и не объемлет всю меру зла, которое было отпущено той эпохе. Но как за всем этим, прекрасным и ужасным, увидеть подлинную правду времени, довлеющую над ним, как почувствовать доминанту времени – это вопрос для художника, это вопрос его совести. Приятные воспоминания надо фильтровать, но нельзя все время советской эпохи красить в один только черный свет – а это сегодня происходит постоянно, это делают упорно, последовательно, мстительно, как будто хотят лишить страну ее прошлого. Но оно – было, в нем жили люди, люди смелые, добрые, честные, куда же вы, те, кто так старательно чернит прошлое родной страны, куда вы денете этих людей?

Я говорю это только потому, что Алексей Попов – сын этого времени – смог преодолеть его темные страшные пятна, повторяю – преодолеть, а не уйти, не убежать от них, смог в этом времени остаться большим художником и, самое главное, стать настоящим учителем, я бы написал это слово с большой буквы, но не люблю больших букв. Как когда-то В. Катаев вспоминал о первом своем впечатлении от стихов И. Бунина – в одном из его стихотворений слово «осень» было написано в середине строчки с большой буквы, «восходит Осень на крыльцо», и эта большая буква испортила все стихотворение.

Да, с большими буквами надо быть осторожным.

Время может быть каким угодно, можно подгонять время, можно попытаться остановить его, это никому никогда не удавалось, можно растягивать его, превращая во что-то длительно однообразное, резиновое, такое вполне возможно: одно только нельзя делать со временем, нельзя превращать его – в забвение.

Время интересовало и Шекспира, автора, очень близкого Алексею Попову, – два сценических шедевра по шекспировским пьесам он вписал в советскую и русскую шекспириану: «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой». Правда, не следует забывать и «Сон в летнюю ночь» – замечательный спектакль, поставленный им в 1941 году в Театре Красной Армии, но оставшийся как-то в тени его предыдущих шекспировских постановок. Может быть, и потому, что обращение к этой пьесе в столь знаменательном году и в столь, казалось бы, далекое от этой шекспировской пьесы время. Но, думается, что этот спектакль на самом деле тоже занимает значительное место в шекспириане Попова. Среди критических высказываний об этом спектакле слышится довольно явственный упрек в излишней психологизации и, как следствие этого, некоторой медлительности действия спектакля. Да, гениальный, темпераментный, искрометный спектакль «Укрощение строптивой», конечно, сильно разнился своим темпо-ритмом и своей атмосферой от «Сна в летнюю ночь» и, пожалуй, в «Сне в летнюю ночь» критики или ожидали, или хотели увидеть как бы продолжение такого прочтения Шекспира. Но хитросплетения сюжета и, главное, линии сюжетов душевной жизни персонажей этой сказочной пьесы, которую часто и сегодня рассматривают только как блестящий материал для своеобразной театральной игры, на самом-то деле полны тончайшей психологией, эта сложная в некотором смысле изощренная психология пьесы растворена в ее атмосфере и, как ни кажется это странным, близка атмосфере великих чеховских пьес. Тут надо сказать о том, что понятие «сценической атмосферы» как очень сильного выразительного средства в руках режиссера представляло для А.Д. Попова серьезный интерес, и это понятие было им блестяще разработано в его теоретических трудах. Сегодня это понятие почему-то целиком и полностью относят к теоретическому наследию актера М. Чехова, но атмосфера – это серьезнейшая тема у Вл. И. Немировича-Данченко и А.Д. Попова. Нисколько не умаляя вклад в изучение этой проблемы гениального артиста, все же следует помнить о конкретной и практически очень важной разработке этой темы Вл. И. Немировичем-Данченко и, конечно, его учеником и соратником А.Д. Поповым.

«Неторопливость» и психологизм «Сна в летнюю ночь» были несомненным открытием в интерпретации этой пьесы великим режиссером. Может быть, если б не страшное время, мы бы больше узнали об этой постановке, и она встала бы в истории театра рядом с «Ромео и Джульеттой» и «Укрощением строптивой». Психологизм «Сна в летнюю ночь» нисколько не мешал ни сказочности, ни «театральности», ни фантастичности пьесы Шекспира, только делал их глубоко человечными. Шекспир и мысли о нем сопровождали А.Д. Попова на протяжении всей жизни: не удалось поставить «Короля Лира» в 1936 году на сцене Украинского театра им. Т. Шевченко в Харькове, с великим А. Бучмой, остались записи бесед режиссера с актерами, до конца жизни он мечтал поставить Шекспира, но так сложилась его творческая судьба, человека, отвечающего за огромный и сложный механизм одного из лучших театров страны, что эта мечта так и осталась мечтой. Он вынужден был тратить огромную энергию и силы на бесконечную текучку очень серых современных пьес, изумительно идеологически правильных, но столь же изумительно бездарных.

Глубокая психологическая разработка сценических характеров вообще была свойственна ему как режиссеру: докапываться до каких-то совсем, может быть, неожиданных черт, какой-то совершенно необычной, ранее не разгаданной сущности характера, умение ткать вместе с актером тончайшую паутину сложной и очень неявной внешне душевной жизни, – это как раз то качество работы режиссера, которое ныне требует к себе повышенного внимания, ибо постепенно исчезает из нашего театра. Забегая вперед, скажем, что в одном из своих последних спектаклей на сцене ЦТСА, а именно в «Ревизоре» Гоголя, он тоже отошел от привычной интерпретации гоголевской пьесы как гротеска, как сатиры, выпуклой и резкой, иногда хлесткой, позволяющей особо не внедряться во внутреннюю жизнь гоголевских характеров. «Ревизор» А.Д. Попова был спектаклем, много предугадавшим в позднейшей интерпретации драматургии Гоголя на нашей сцене. Достаточно назвать «Дорогу» А. Эфроса: само название спектакля заставляет вспомнить гениальный занавес Шифрина в «Ревизоре», и его же незабываемую «Женитьбу», пожалуй, до сих пор непревзойденную интерпретацию этой пьесы. Оба этих спектакля брали гоголевский гротеск прежде всего именно через глубочайшую тончайшую разработку внутренней жизни персонажей – стоит только вспомнить Агафью Тихоновну О. Яковлевой или фантасмагорическую, но глубоко проникновенную человечную работу Л. Броневого в роли Яичницы. «Ревизор» А.Д. Попова был вехой в истории постановок пьес Гоголя на нашей сцене второй половины двадцатого века. Но об этом чуть позже.

К началу четвертого акта «Зимней сказки» Шекспиру понадобился монолог Времени, чтобы хоть как-то свести концы с концами в этой странной и причудливой, как все его последние пьесы, то ли фантазии, то ли сказке, то ли пророчестве – это как посмотреть. Вот Время само себя аттестует в этой пьесе: «Я – Время. Я вселяю ужас. Я – добро и зло. Я – счастие и горе. Я порождаю и караю грех. Неотразим полет мой… Я могу все ниспровергнуть – все законы мира в единый миг во тлен преобразить…»

Это – мощная и устрашающая характеристика. И нечего возразить, кто же может поспорить или еще того больше – опровергнуть время. Но Время с большой буквы, как жутковатый и иронический персонаж Шекспира, лукавит. Нет, законы мира, впрочем, если на самом деле есть таковые, оно, конечно, может преобразить в тлен, с успехом это делает и сегодня, например, успешно преобразуя в тлен тот нравственный закон, который внушал такое восхищение Иммануилу Канту и о котором он говорил с оттенком даже некоторого справедливого благоговейного ужаса.

Что касается звездного неба, то его иногда видно и в нашей полосе, то есть на сырых равнинах и прохладных холмах средней России, где-нибудь, скажем, на невысоких вершинах живописной Клинско-Дмитровской гряды, особенно в редкие июльские безоблачные ночи можно лицезреть его на лесных прогалинах, парящее над верхушками стройных корабельных и ночью розовеющих сосен, недоумевающих – что же еще может быть выше них, зрелище и впрямь величественное. Тогда становятся понятными гордые слова великого астронома Тихо де Браге, сказанные им, видимо, в минуту страшного отчаяния – мое отечество там, где сияют звезды.

Надо сказать, что прекраснее всего они сияют именно в своем отечестве. Об этом хорошо сказал гениальный русский советский поэт Н. Рубцов: «…но только здесь, во мгле заледенелой, она восходит ярче и полней, и счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей…»

И в хорошую погоду лета и зимы звездное небо могут видеть все, все мы, если, конечно, не поленимся поднять голову вверх и взглянуть на небо, что делаем мы крайне редко. И совершенно напрасно, потому что между звездным небом и нравственным законом внутри нас существует некая трудноуловимая взаимосвязь, какая-то взаимная проекция, впрочем, едва различимая, скорее даже, может быть, и вполне гипотетическая. Впрочем, нет, совсем не всегда гипотетическая, вот, например, в городе Москве есть симпатичная кондитерская, которая называется «Альдебаран», а это, как запомнилось с детских лет после прочтения книги о занимательной астрономии Камилла Фламмариона, имя звезды из созвездия Тельца, самой яркой на нашем родном северном небе.

Может быть, ее-то, пылающую, и видел над родными полями посреди исчезающих лесов Н. Рубцов, не догадываясь, как называется эта звезда, светившая ему с детских лет «во мгле заледенелой», так рано и так страшно погибший, может она-то и согревала его своим светом? Несомненно, что владельцы и посетители этого достойного заведения общепита находятся совсем в других отношениях со звездным небом, чем несговорчивый старик Иммануил Кант или наш русский великий национальный поэт. Где это там еще эта звезда Альдебаран, как ее искать на звездном небе – голову свернешь, а вот как приятно увидеть ее на своей тарелке в виде пирожного, слопать эту кондитерскую звезду под кофеек и разговоры о нравственном императиве – это куда удобнее. Так что отношения наши с звездным небом не астрономические, не нравственные, не даже поэтические, они – гастрономические.

Как незаметно начинает напоминать психология нашей эпохи перехода ко всему лучшему психологию одного милого героя Достоевского из его «Записок из подполья». Как скатывается она к самому главному вопросу бытия – пить мне кофей в кондитерской «Альдебаран» или миру погибнуть, или не пить мне кофею в вышеупомянутой кондитерской и все равно миру погибнуть, пить, пить, пить кофею. Вот и думай теперь, актуален ли вопрос о нравственном законе наивного Канта, всерьез не принимавшего ни французскую великую революцию, ни наполеоновские войны, он самого себя скромно называл истинным революционером и был прав, нет, конечно, что же ставить вопрос о том, чего давно нет и неизвестно, было ли во времена Канта.

Смотреть или нет на звездное небо, в конце концов, дело личное; эта во многих отношениях полезная операция часто бывает затруднена отчасти медицинскими причинами или, если угодно, анатомическими, шея лучше всего умеет все-таки нагибаться, а хребет прогибаться. Но она отлично решается с помощью современных чудес науки и техники. Совершенно не нужно, утруждая больные шейные позвонки, поднимать к нему голову, смотря на него по ночам, умиляясь или ужасаясь, в зависимости от настроения или знакомства с немецкой идеалистической философией, в частности, с работами предшественника марксистской мысли, достаточно упереть глаза в монитор. Так что в данном контексте нисколько не выглядит эпатирующим наименование звезд на небе – «плевочками» в известном стихотворении Маяковского. Понятно, что никакой связи, даже самой слабо гипотетической с нравственным законом обнаружить не придется. Плевочки – и все.

Начислим

+21

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе