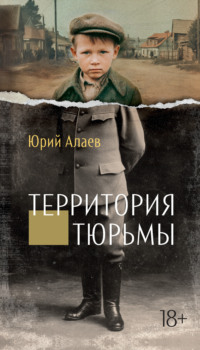

Читать книгу: «Территория тюрьмы», страница 2

Ликбез

Кошмар со Сталиным отразился на Горке самым неожиданным образом: он как-то внезапно начал читать. Ну, то есть картинки с какими-то буковками и сопутствующими рисунками мать ему и до этого подсовывала, заставляя повторять буквы; он послушно повторял, но не более, а тут как прорвало.

Все началось с того, что Горка откопал в отцовой тумбочке букварь для взрослых, потертую брошюру с черно-белыми рисунками – какой-то взлохмаченный бородатый дядька на одной ножке посреди клочка земли, трактора, луга и пажити – и короткими текстами, и сначала робко, а через пару дней уже вполне уверенно принялся их проговаривать. Мать, услышав, опешила, потом кинулась его тискать-целовать, потом притащила нормальный букварь, для детей, но тот, потертый черно-белый, Горке нравился больше. Он не понимал, конечно, что значит «землю – крестьянам», «фордзон-путиловец», и «рабы – не мы» тоже понимал не вполне (хотя по поводу второй половины фразы задал матери обескураживающий вопрос: «рабы немы» – это что, они не могут говорить?), ему нравился сам звук собственного голоса и то, что мелкие черные буковки теперь получили свое значение, смысл.

В общем, когда Горке исполнилось четыре года, родители поняли, что книжек у них в доме очень мало, почти что и нет – не считая дюжины бордовых тяжелых томов сочинений Сталина, которые отец на всякий случай отнес после смерти вождя в чулан (но выкидывать не стал – тоже на всякий случай). К счастью, книгочейкой оказалась одна из соседок – Клавдия Николаевна, сухопарая, в годах, женщина, эвакуированная из Ленинграда с началом блокады. Удивительным образом она умудрилась привезти с собой целую библиотеку – стены в ее крохотной, в одно стойло, комнатке были сплошь в книгах, – и Клавдия Николаевна охотно давала их почитать дворовой ребятне. Ребятня обращалась с книжками не всегда бережно, бывало, что и теряли, а то обливали чем-нибудь, и Клавдия Николаевна, поговорив с родителями (может, семьи четыре были в конюшне с детьми, охочими до чтения) и заручившись их обещаниями, завела журнал учета, в котором тщательно записывала, кому выдала книжку, какую и до какого срока.

Одной из первых, если не самой первой книжкой, которые Горке дала Клавдия Николаевна, был сборник стихов, брошюра в мягком переплете. Там было что-то про позднюю осень и несжатую полоску (Горка не понимал, о чем это), про «колокольчики мои, цветики степные» («о, – сказала мать обрадованно, когда сын принялся с выражением про них читать, – это я знаю!»), про доброго дядю Степу, – Горке нравилось, что слова аукаются друг с другом, он чувствовал ритм, но подолгу стихи читать не мог, этот самый ритм и утомлял. Из того, что было почитать у них дома, Горке нравилось читать взятые в рамочку слова в правом верхнем углу газет «Правда» и «Известия», они тоже были ритмически построены и легко поддавались декламированию. Что Горка и делал, не вникая и не понимая, что эти слова значат, – к удовольствию отца и неудовольствию матери.

А еще был журнал «Корея», который отец иногда приносил с работы. Горка забирался с этим журналом на печку и подолгу рассматривал красочные фотографии с какими-то огненными печами («это заводские цеха, сынок, чугун льют», – пояснил однажды отец), с пронзительно-голубыми озерами и ярко-зелеными деревьями вокруг. На лежанке было тепло и уютно, в углу чуть слышно попискивала, стравливая из-под пробки давление, двадцатилитровая бутыль созревавшей бражки, исходивший от нее слабый кисловатый запах мешался с густым запахом типографской краски, – Горка, насмотревшись и нанюхавшись, мирно засыпал.

Взрыв мозга, как теперь говорят, произошел примерно год спустя, когда Клавдия Николаевна, поколебавшись – мальчишке и шести еще нет, – дала ему почитать «Приключения Тома Сойера», с задорным пацаном в коротких штанах, шляпе и с котомкой за плечом на обложке. Горка проглотил роман в два дня и побежал к Клавдии Николаевне за ответами на то, что не понял. Полдня они листали книжку вместе, Горка слушал, впитывал, переспрашивал, а прибежав домой, взялся перечитывать «приключения» заново. Огромный, захватывающий, чужой и одновременно совершенно свой мир открылся перед ним. Том стал для него другом навсегда. Да, потом были и д’Артаньян, и капитан Грант, и капитан Сорви-голова, много восхищавших героев, но Том… и Бекки…

Клавдия Николаевна давала ему еще какие-то непонятные книжки, где были луддиты и чартисты, пилигримы и крестовые походы, Горка раз за разом возвращался за разъяснениями, и так Клавдия Николаевна исподволь стала для Горки и учителем литературы, и учителем истории. Ему невероятно повезло.

Их отношения прервались самым дурацким образом. На пятилетие отец подарил Горке собаку – щенка овчарки, а через год этот Рекс (тогда всех более-менее породистых собак называли рексами или джульбарсами) вымахал в юного кобеля и покусился на болонку Клавдии Николаевны. На самом деле у нее была не только болонка, а еще и мопс, и обычно Клавдия Николаевна гуляла с ними по вечерам, не спуская с поводка, но в тот весенний день не углядела, болонка вытрусила во двор и нарвалась на Рекса. И Рекс попытался ее изнасиловать. На визг собачонки сбежались соседи, Рекса пинками отогнали, болонку отнесли хозяйке, и они обе слегли от потрясения.

Отец, узнав о скандале, наутро пошел к тюремному начальству, а потом отвел Рекса в тюрьму: овчарки, тем более молодые, еще поддающиеся дрессуре, там были нужны. Дворовые мужики с неделю потешались как могли, покуривая на завалинках или забивая «козла»: надо же, у Вершковых пса посадили за изнасилование!

Клавдия Николаевна была умной и благовоспитанной дамой, но что-то в ней после инцидента надломилось в отношении к Горкиной семье – и к Горке тоже. А может, она просто устала быть для Горки наставником. В любом случае Горка почувствовал холодок (да он и вину чувствовал, честно говоря, хотя за что, казалось бы?) и перестал ходить к Клавдии Николаевне за книжками.

Отец, поняв, что произошло, отвел Горку в городскую библиотеку. Там, разумеется, категорически отказались (мальчику нет еще семи, вот пойдет в школу, милости просим), но Прохор Семенович пообещал отремонтировать трухлявую лестницу в читальный зал на втором этаже, и завбиблиотекой сдалась. Правда, только по поводу читального зала: на дом книжки Горке не выдавали, пока он не стал первоклассником. Это привело к новым неприятностям для матери: Горка принялся каждодневно просиживать в читалке до закрытия, и ей приходилось чуть не за шиворот вытаскивать мальчика, чтобы пообедал и – как она считала – отдохнул.

…Да, а та черно-белая брошюра – это, как пояснил отец, стесняясь, букварь для взрослых, их выпускали в двадцатые в рамках программы ликвидации безграмотности, ликбеза то есть.

Каватина Розины

Смерть вождя Горкина семья пережила… да никак. Горка, выходя во двор, видел заплаканные лица теток, кутавшихся в платки, мрачные лица мужчин, отец тоже ходил мрачный, но разговоров насчет «как же, да что же теперь» в семье не было. Много позже, вспоминая те дни, Горка с удивлением отметил, что мать вообще не произносила фамилии Сталин ни до, ни после – ни разу; Ленин – да, она часто говорила сыну, а перед школой – особенно, что Горка должен быть как Ленин – умным, прилежным (не знала, наверное, каким прилежным Володя Ульянов был в Горкины годы), лучше всех, словом, а Сталин… Как будто его не существовало.

Мать вообще была – и осталась – загадкой для Горки. Она часто вместо баек на сон грядущий рассказывала ему всякие истории из той поры, когда она сама была маленькой, как Горка. Горка не мог понять, как это мама могла быть такой, и он думал, что на самом деле мама рассказывает о какой-то девочке, которую знала и жалела.

У этой девочки, когда ей было столько же, сколько Горке, годика три-четыре, один за другим умерли от голода родители (Горка не понимал и косился на тарелку с пряниками, мать поясняла – нечего было есть совсем), и девочка стала сиротой и пошла из дому куда глаза глядят.

Эта девочка жила в деревне, прилепившейся к холму в десятке верст от Бугульмы, и когда в их краях, в Поволжье, начался мор, в деревнях с едой стало хуже, чем в городе («еще же война была до этого, – поясняла, вздыхая, мать, – мужчин мало осталось»), люди, чтобы не пропасть, стали есть лебеду, варить березовую кору, а потом все равно умирали. Но девочка, о которой рассказывала мать, не умерла, она дошла до Бугульмы, и там ее подобрала одна богатая семья, и так она в этой семье и выросла.

Горка внимательно слушал, переспрашивая про лебеду и как можно варить кору (чуть позже сам узнает, когда с пацанами будет делать из березовой коры белую жвачку, куда лучше черной из гудрона), он слушал и представлял себе крохотную девочку, бредущую по пыльной жаркой дороге (ему хотелось думать, что именно по жаркой, не зимой) с каким-то узелком в руках, чуть живую от голода; на глаза его наворачивались слезы, он начинал судорожно вздыхать, и мать останавливалась. Но ей было почему-то очень важно рассказать Горке, как она росла, и через день-два сумеречные посиделки возобновлялись.

Так Горка узнал, почему в городе было сытнее, чем в деревне («там заводы были, рабочие, – строго говорила мать, – им правительство давало пайки»), и как могли быть богатые, когда кругом все голодные («правительство, – опять строго поясняла мать, – меня прокурор приютил, у них все было»). А как-то раз мама вдруг упомянула о «чертовых американцах» – и осеклась, отказываясь пояснить, что за американцы и почему чертовы. Много позже, уже студентом, Горка узнал о миссии Нансена, об АРА – словом, о том, что в США собрали миллионы долларов на продукты и одежду для пораженного голодом Поволжья Советской России, и это поразило его, заставив вспыхнуть детскую память и окрасив рассказы матери.

Масса людей в чужой и враждебной стране каким-то образом узнали, что за тридевять земель, в непонятной большевистской России люди мрут от голода, собрали пожертвования, организовали доставку продуктов и спасли жизни сотням тысяч русских, татар, чувашей – всех, кто там жил. Что им за дело было, «чертовым американцам», до чьих-то бед на другом краю Земли? Может, мать потому их так и назвала, что не понимала, и это злило ее? Она гордая была.

…Рассказы о голодном и нищем детстве прекратились разом, когда однажды мать, поглаживая Горку по голове, спросила утвердительно: «вот ты вырастешь большой, будешь кормильцем для мамы». а он ответил подслушанным у кого-то: «уж корочку хлеба найдем как-нибудь». Мать окаменела на мгновение, потом стряхнула Горку с колен и ушла на кухню.

Этот эпизод вряд ли бы отложился в Горкиной памяти, но мать раз за разом возвращалась к нему – и когда Горке исполнилось пятнадцать и он пошел работать, и когда вернулся из армии, и когда окончил университет; совершенно детская глубокая обида на оброненные ребенком слова жила в ней все это время, не затихая. И страх, наверное, что на старости лет она снова останется без куска хлеба.

Горку же больше всего из материных рассказов интриговало упоминание о прокурорской семье, которая приютила ее и спасла, возможно, от голодной смерти. Позже, уже школьником, он с любопытством наблюдал, как мама накрывает на стол – раскладывает приборы, выстраивает у тарелок тяжелые стальные ножи, вилки, разнокалиберные ложки, щипчики для колки сахара, расставляет расписанный в китайских мотивах фарфоровый чайный сервиз… Откуда все это взялось в их доме, откуда мама, которой ее опекуны дали окончить только начальную школу, чуть ли не церковно-приходскую, знает что-то об этикете, откуда у нее такая чистая, правильная речь и манеры, совсем не вязавшиеся с образом деревенской девочки, выросшей в прислугах?

Она эти манеры прятала, кстати, чаще бывая на людях грубоватой и простоватой, но иногда проскальзывало. В усмешке, когда отцовы гости – и он сам – принимались пить чай из блюдечек, в тоскливой реплике, когда отец, заказав в ресторане коньяку, заел его сметаной («идиот» – любимая характеристика для мужа), да даже вот в той реплике Пегенякину о том, как дамам до́лжно целовать ручки, и в самой интонации сказанного. И стирка. Мать стирала белье под каватину Розины.

Вообще, музыки в их конюшне было много: охотно пели гости, собираясь «под рюмочку», целыми днями пел репродуктор, черная тарелка в углу под притолокой, и Горке все это страшно нравилось, а особенно – угадывать, как разовьется мелодия, и петь вместе с хорами, переливчато выводящими «ох, недаром, ох, недаром, ох, недаром славится-я-я-а русская красавица-а-а-а-а», или с Бунчиковым и Нечаевым – про поющую волну и гитару и про майскую Москву. И каватина Розины тоже нравилась, и Лемешев, нежно стонущий: «Я люблю вас, Ольга…»

Отец, не очень, кажется, разбиравшийся в музыке, Горку поощрял к пению в принципе, приговаривая: «подбирай, сынок, подбирай», что бы ни звучало, а у матери были какие-то предпочтения. Она, например, терпеть не могла того же Лемешева, презрительно называя его засахаренным (ей безоговорочно нравился Козловский), и не могла слушать скрипичные ансамбли – у нее начинались головные боли. Но Розина и стирка… Это было что-то невообразимое.

Мать шла на колонку, притаскивала четыре ведра воды, заливала чан для кипячения, оставляя ведро холодной, а после кипячения пристраивала на табуретках корыто, укрепляла стиральную доску и, засучив рукава, заводила патефон. Всегда одно и то же: Россини, «Севильский цирюльник», каватина Розины. Белье плюхалось в корыто с мыльной водой, и с первыми тактами оркестра – жамк по доске, жамк-жамк! Вступала солистка – глубокое колоратурное сопрано, – взлетали мыльные пузыри, рулады, комнату застилал пар, а мать терла, отжимала, откидывала в таз, вместе с певицей брала паузу – и снова жамк, жамк, жамк, в заданном ритме любви и надежды, но совсем не в полуночной тишине.

Интересно, знала ли мать либретто, понимала ли, о чем поет Розина? Горка так и не спросил ее – за всю жизнь.

Мунча

Между тем Горку потихоньку начали «выводить в свет». Не одного, конечно, а в сопровождении Риммы, которая приходила к ним два-три раза в неделю после уроков и иногда оставалась ночевать, или с Витькой Дурдиным, хозяйственным мужичком с ноготок двумя годами старше Горки, сыном жившего по соседству главного тюремного надзирателя, а иногда и одного, под присмотром матери из окна.

Так Горка узнал, что их конюшня стоит в десятке метров от глубокого оврага, а совсем на краю, чуть не свисая, стоит дощатая будка, которая называется «сортир», и ходить по-маленькому и по-большому надо теперь туда, а не в горшок или помойное ведро.

Отправившись в сортир в первый раз жарким июньским днем, Горка едва не лишился чувств – от жуткой вони и от какого-то сплошного назойливого зудения, шедшего сразу и снизу, из «очка», над которым он сидел, и сзади, и сверху, – щелястая будка была словно окутана этим зудением. Справив нужду, Горка опасливо обошел строение и понял, что это было: над выгребной ямой, едва прикрытой дощатым настилом, висел густой рой жирных черно-зеленых мух, а в ней копошились такие же жирные белесые черви.

Пораженный, Горка смотрел на все это, едва сдерживая приступы тошноты, потом убежал, а прибежав к матери, со слезами заявил, что никогда больше не пойдет в этот сортир, лучше вообще не будет ни пи́сать, ни какать. Мать, пряча улыбку, потрепала его по голове и сказала, вздохнув: «Ну, как уж не будешь, сынок, как не будешь…»

А вскоре после этого родители первый раз взяли с собой Горку в баню, и она тоже произвела на него оглушающее впечатление, только с обратным знаком: такой сверкающей чистоты он никогда не видел. До того его купали дома, в корыте, а раз отец попробовал даже в печном поде, но вышло плохо: матери было неудобно тянуться к нему в чрево, Горка испугался, весь вымазался в саже, в общем, эксперимент был признан неудачным. Так его и купали в корыте, а родители по субботам уходили в баню одни. Но Горка был не в претензии, потому что тогда присмотреть за ним приходила тетка Поля, с которой было весело и интересно. Эта Поля, жившая через дорогу в «частном секторе», каждодневно снабжала Горкину семью молоком и стала в доме своей, а главное – она была сказительницей!

Приходя, она неизменно стаскивала с печи шкуру какого-то зверя (отец говорил, что медвежья, мать только хмыкала на это), укладывала на нее свое большое рыхлое тело, усаживала рядом Горку и густым голосом рассказывала разные сказки, перемежая их песнями. Песни были диковиннее сказок, Горка с трудом улавливал смысл, а одна – тетки Поли любимая – так и осталась для него загадкой.

«Катенька распузатенька в трубу лазала, сиськи мазала», – выводила тетка Поля, а Горка терялся в догадках: распузатенька он еще мог понять, но зачем в трубу и мазала?! Он спрашивал, но тетка то ли сама не знала, то ли не хотела объяснять, а однажды, когда Горка совсем уж пристал, заявила, осерчав: «Чё те все понять-то надо?! Можа это как молитва, – непонятно, а за душу берет, и слушаешь, вот и ты слушай!»

Ну, он и слушал. И наслушался, лет в шестнадцать обнаружив, что к девушкам Катям его тянет больше, чем к другим. В итоге одна из Кать стала его женой. Ненадолго – быт оказался сильнее заклинательных свойств песни из детства.

Да. Но это все было до и после, а пока что Горка с удивлением рассматривал буквы на фасаде белого трехэтажного здания, спрятавшегося в низине на берегу текшей через весь город речки. «Мунча» – гласила надпись. «Баня» на татарском.

Вообще-то, Горка видел бани – во дворе дома дяди Васи, например, и во дворах его соседей, но это были какие-то бревенчатые клетушки, а тут целый дворец, можно сказать, он увидел, когда вошли, – с вестибюлем, парикмахерской и отдельными лестницами на второй и третий этажи – в общее отделение и в номера. Их дорога была в номера, на третий.

И сам номер заставил разинуть рот: он был такой же, как их сдвоенное стойло, их квартира, даже побольше, и здесь была раздевалка, и большая, у кафельной стены, ванна, а рядом что-то вроде низкого длинного стола (то ли из мрамора, то ли из гранита – Горка не различал), и вырастающий из стены рожок душа, а в торце, за тяжелой деревянной дверью, еще одна комната – парилка. Горка ходил нагишом по этому номеру, как по музею, и с трудом понял, что надо залезть в ванну и мыться.

И вот он барахтался в ванне и плескался, смотрел, как отец и мать намыливаются, сидя на полке подле, а потом обливают друг друга из шаек и снова набирают воду, и как подолгу потом отец стоит под хлещущими струями, оглаживая свое большое раскрасневшееся тело огромными руками, и поражался – это сколько же тратилось воды, ужас! Дома они обходились двумя ведрами в день – и на готовку, и на помывку, и на мытье полов, – редко когда больше расходовали, экономили, потому что никому не хотелось таскаться с коромыслом на колонку, стоявшую через дорогу метрах в сорока от конюшни.

И еще одна мысль вдруг пришла в смышленую Горкину голову: а деньги? Не бесплатной же была вся эта роскошь? Он спросил, когда его вытирали насухо после помывки, родители переглянулись, и мать со вздохом сказала:

– Умница, Егор, все денег стоит. Вот мы за квартиру в месяц двадцать рублей платим, а папенька твой каждую неделю по два с полтиной за час в номере отваливает, сейчас еще трешку у брадобрея оставит. Так и выйдет вторая квартплата.

Отец внимательно посмотрел на жену, спросил сдержанно:

– Тебе чего, не хватает, что ли? лучше у Васьки по-черному мыться?

Мать не нашлась что ответить, и они, собравшись, спустились в вестибюль, где отца уже поджидал брадобрей.

Вообще-то, отец брился дома. У него был роскошный «Solingen» в красном бархатном пенале с тисненным золотом названием, и был мягкий кожаный ремень, о который отец, натянув его на спинку стула, правил бритву, и щекотная кисточка для взбивания пены, все было. Но бритье в парикмахерской являлось особым ритуалом, и раз в неделю отец совершал его, блаженно вздыхая и щурясь в зеркало, пока брадобрей делал компресс, прикладывая к отцовым щекам горячее влажное полотенце, потом мылил, шурша пеной, а потом осторожно, нежно, но сноровисто снимал бритвой щетину, отирая лезвие о рукав своей белоснежной куртки.

За этим следовало омовение, промокание лица сухим полотенцем и, наконец, кода: брадобрей брал в руки флакон с одеколоном, потискивая грушу пульверизатора, и спрашивал (хотя знал ответ наперед): «„Шипром“, Прохор Семеныч?» Прохор Семенович одобрительно кивал, и в следующее мгновение его лицо обдавал фонтан мельчайших, искрящихся в свете призеркальной лампы брызг. Горка смотрел на это с восторгом, вдыхая пряный запах одеколона и каждый раз отмечая, что отец на глазах становится свежее и моложе.

После бани они чаевничали дома – и после первого раза, когда взяли Горку с собой, и потом, – всегда, это тоже был ритуал. Обычно мать подавала к чаю варенье и сушки, иногда – печенье, и они сидели втроем расслабленные и разговаривали, по субботам или по воскресеньям, как выпадала баня.

Единственное, что немножко омрачало посиделки в летние дни, – это мухи. Ужас, сколько их всегда было, больше, чем комаров. Из-за этого летним чаепитиям обязательно предшествовало развешивание мухоловок. Это такие промышленным образом выпускавшиеся картонные патроны вроде хлопушек, из которых, если потянуть за бечевку в торце, вылезала липкая лента с каким-то специальным запахом, который привлекал мух. Они на него летели, прилипали к ленте, образуя иногда нечто вроде виноградных гроздьев, и с мучительным жужжанием умирали. Тоже по-своему завораживающее зрелище. Хотя от чая отвлекало, конечно. А еще промышленность выпускала резиновые мухобойки, но их не очень покупали, – прекрасные мухобойки получались из свернутой в рулон газеты, а какая же советская семья не выписывала «Правду», «Известия» или «Комсомольскую правду», – многие и все три газеты разом выписывали, стоило-то это копейки. Правда, с мухобойками из газет была некоторая неловкость, во всяком случае в Горкиной семье: при Сталине и во времена после него отец следил, чтобы на рабочую поверхность мухобойки не попал ненароком портрет кого-либо из руководителей партии и правительства. Это и само по себе было некрасиво, а кроме того, прибитые мухи превращались не просто в мокрое место, а в окрашенное кровью, и это уж отец стерпеть не мог никак. Правда, когда Хрущев разоблачил Сталина, отец плюнул на все, и мух били, уже невзирая на лица.

Мать это все тяготило, Горка чувствовал и видел – вот все это: мухоловки и мухобойки, необходимость по два раза на дню все перемывать-перестирывать (туберкулез у отца переходил в открытую форму, он ходил с алюминиевыми, на винтовых крышках, плевательницами, мгновенно заслужив у жены еще одно прозвище – верблюд), она остервенело втыкала вилки в вафельное полотенце, чистя от микробов, с содой, до скрипа, мыла тарелки и чашки и периодически выговаривала мужу, а чаще уговаривала – ну, что у нас все не как у людей, ну ты же заслуженный человек, сходи, попроси, сил нет уже жить в этой конюшне. Отец отмалчивался, как правило, или задавал встречный вопрос, как в бане: «тебе что, не хватает, что ли?» Но однажды, когда мать в очередной раз завела свое «все не как у людей», вдруг резко спросил (Горка аж вздрогнул): «А что вокруг – не люди, ты одна людь, что ли?!» И добавил, пьяно засопев: «Я, может, вообще умру завтра, а ты – то надо, се надо…»

Мать так и села. Позже, вспомнив этот эпизод, Горка подумал, что вот тогда, наверное, она мужа и возненавидела.

Начислим

+13

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе