"Парижские мальчики в сталинской Москве" - звучит многообещающе и даже пикантно. Тут вам и противопоставление миров, и игривые намеки, и игры в политику. За такие книги берешься в предвкушении. Только вот в данном случае, название не совсем соответствует содержанию. Во-первых, заявлены мальчики. Но главный герой тут неоспоримо один. Второй мальчик - лишь эпизод из его жизни. Если его вычеркнуть из названия - ничего не изменится. Во-вторых, не "парижскость" мальчиков основа трагедии и главного противостояния. Но об этом позже. В-третьих, если даже согласиться с аргументами автора касательно названия, то звучать оно должно "Сталинская Москва и парижские мальчики". Потому что 60% книги посвящено именно Москве: как здесь жили, что ели, как отдыхали, какую музыку слушали, как реагировали на новости. Меню ресторанов, репертуар театров, содержание библиотек, поведение жителей в дни войны - вот что описывает автор. Главный герой - лишь повод об этом рассказать. Доходит до абсурдного: когда Эфроны приехали в Москву, было жарко. И автор тут же посвящает московской аномальной жаре целую главу. Так что читателю предстает не Мур, на фоне Москвы, а Москва на фоне Мура. Второй главным вопросом к автору, после названия, становится вопрос актуальности. Кто такой главный герой, что он заслужил увесистый научный том в свою честь? А вы погуглите Георгия "Мура" Эфрона. Не люблю ссылаться на Википедию, но там четко указаны его главные жизненные заслуги:

автор дневников, сын С. Эфрона и поэтессы М. Цветаевой, постоянный персонаж дневников своей матери.

Сын Цветаевой. И в этом вся его роль. Бесполезный, эгоистичный, избалованный. Ничего в своей жизни не сделавший и не добившийся. И вот он главный герой. Даже Митя Сеземан (второй парижский мальчик) сделал больше - но он лишь эпизод. Георгий Эфрон настолько бесполезен, что даже не позволяет автору показать главную идею: трагедию ментального иностранца, "парижского мальчика" в сталинской Москве. Потому что, как я уже сказала, проблема Эфрона не в "парижскости". Проблема в том, что он махровый социопат. И если бы повествование строилось с этой позиции, читать было бы намного интереснее. Не было бы диссонанса между "бедными Эфронами" и регулярными посиделками 15-летки в Национале, самоубийство Цветаевой, проблемы личной жизни Мура, его статус, вкусы, облик - все обрело бы смысл. То, что он иностранец душей этого всего не объясняет. Мое мнение - он никчемный человек, который никчемно закончил. В Париже он закончил бы так же. Мир его праху. Однако, если отбросить вопросы к названию и актуальности, то перед читателем предстает довольно глубокое научное исследование непростого периода с непростого ракурса. И в этом и есть главная ценность книги. Тот, кому интересна эта пора и описываемый социальный слой, может найти для себя много нового и интересного. Хотя бы богатую библиографию. Я начала читать эту книгу, потому что ничего не знала о Цветаевой. И ничуть не жалею. Отличный язык, увлеченность автора темой - все это помогает проглотить увесистый том за пару вечеров. Но как историк я не могу не задаваться вопросами, которые осветила в начале рецензии. Большинству мои претензии, могут показаться излишними придирками. Итак: если вы интересуетесь довоенной и военной Москвой, Цветаевой, и вообще, столичной интеллигенцией того времени - эта книга точно должна быть вами хотя бы просмотрена. Но историки и психологи могут порваться от вопросов, если отнесутся к содержанию серьезно.

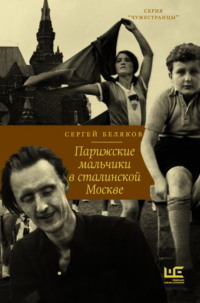

Парижские мальчики — это Дмитрий Сеземан и Георгий Эфрон. В конце тридцатых годов прошлого века они вместе со своими семьями перебрались из Парижа на постоянное жительство в Москву.

В книге довольно объективно, опираясь исключительно на факты, передан быт предвоенной сталинской Москвы. Хорошая отповедь либеральной пропаганде, засирающей людям мозги рассказами о том, что при Сталине москвичи жили, словно в исправительно-трудовом лагере: всего боялись, ходили строем, носили клифты полосатые и жрали баланду.

В рассказе о парижских мальчиках Дмитрию Сеземану отведена роль второго плана. Главное действующее лицо — это, конечно же, Георгий Эфрон (Мур) — сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Цветаеведы питают к нему особый интерес. Но и нам, простым читателям, было бы любопытно узнать "каким он парнем был". Составить своё собственное представление о сыне знаменитой поэтессы. Беляков старается быть беспристрастным и объективным, оставляя выводы за рамками этой книги.

Я внимательно прочитала дневники и письма Георгия Эфрона — полное отсутствие душевности, холодный, расчётливый разум и грубо-эгоистический, животно-самодовольный характер. _________________

Преступления без наказания. Сюжет для небольшого рассказа. Будучи в эвакуации, в Ташкенте, Георгий Эфрон воровал вещи у своей квартирной хозяйки, продавал их на базаре, а на вырученные деньги покупал еду. Но бдительная женщина заметила пропажи и заявила в милицию. Последовал арест, мучительно долгие двадцать восемь часов в камере предварительного заключения, допрос, признание. Дело закончилось примирением сторон. Мур обязался в течении четырёх месяцев выплатить потерпевшей три тысячи рублей. Теперь перед ним стояли две чрезвычайно важные задачи. Первая — достать нужную сумму, вторая — чтобы об этой "антрепризе" (антрепризами Мур называл свои неудачные попытки кражи) не узнали его влиятельные покровители — Алексей Николаевич Толстой и его жена Людмила Ильинична. Предусмотрительный Мур не стал обращаться к ним за помощью. "К Толстым нельзя обращаться — это бы их отпугнуло от меня, а ведь они ещё мне пригодятся". "Не забудьте, — писал Мур своей тётке Елизавете Яковлевне — что Людмила Ильинична не должна ничего знать о моей истории с хозяйкой. Она мне очень ещё поможет". Обе задачи были успешно решены. Этот неблаговидный поступок Сергей Беляков объясняет тем, что Мур испытывал постоянное чувство голода. Да, голод не тётка, пирожка (или как в случае с Муром — денежку) не подсунет. Но и Ташкент — не блокадный Ленинград. В Ташкенте было не в пример больше возможностей прокормиться. Конечно, харч у Мура скромный, сиротский, совсем не до жиру, но его было достаточно, чтобы выжить и не умереть от голода. Мур получал и отоваривал продуктовые карточки. Московские друзья и родственники регулярно (каждый месяц) присылали ему деньги. Он посещал столовую Союза Писателей. "Первое и второе обеспечены, столовая — за мной". Ходил обедать к Алексею Толстому. "Часто бываю у Толстых. Они очень милы и помогают лучше, существеннее всех". Не осталась безучастной к нуждам парижского мальчика и самая известная ташкентская литературная дама, стихи которой Мур высоко ценил. "Ахматова мне очень много помогает". Помогали и другие литераторы, в меру своих возможностей. И не только литераторы. "Я познакомился с одними артистами и некоторое время пользовался их хлебосольством." В своих дневниках Мур часто пишет о еде, о том, что съел, или о том, что хотел бы съесть. Но нет ни одной записи, в которой говорилось бы, что за прошедшие сутки он не съел ни крошки, что ему совершенно нечего есть. И самое главное — Муру восемнадцать лет, он уже не маленький мальчик и мог бы зарабатывать деньги на пропитание. Писатель Николай Вирта предложил ему поступить на работу грузчиком, "работать как мы когда-то". Мур с негодованием отказался. Он презирал физический труд. Физический труд — удел плебеев. Мур не считал себя плебеем. Он считал себя патрицием по рождению и воспитанию, аристократом духа, интеллектуалом. И, вместо разгрузки вагонов, пошел на очередной "гоп-стоп" или, как там у них, у интеллектуалов это называется.

"Сегодня вечером я пошел на очень рискованный шаг, но который, как мне кажется, был необходим. Я был только что у моей знакомой Алисы Гуговны Усовой и украл у неё часы-браслет. Они лежали на столе на виду, и задолго до того, как я пошел к этой Усовой, я решил украсть часы, ввиду ужасающих моих долгов и необходимости что-нибудь поесть. Я украл эти часы перед самым уходом; до этого я провел два часа у этой Усовой, разговаривал, пил кофе. Я у нее одолжил книгу Бергсона и, уходя, обещал ей отдать, как только прочту. Вообще атмосфера всего вечера была очень сердечной, я обещал «теперь к ней заходить почаще, раз лето и я больше не болею». Вообще я сознательно льстил ей и всячески старался «поднять» тон дружбы, попросил ее достать «Идиота» Достоевского, что она и обещала исполнить. Она очень быстро заметит исчезновение часов, и, вероятно, поскольку в комнате были только мы с ней, она подумает (это будет ее первая мысль), что я украл эти часы. Но тут входит в действие мой расчет; как всякие расчеты, он может оказаться верным или провалиться. По моему расчету, она должна будет с возмущением отвергнуть такое предположение о моей виновности. Она должна будет рассуждать так: «Как, сын Марины Цветаевой, и он был такой милый и сердечный и даже обещал приходить теперь часто… Такой культурный, так все хорошо понимает… Нет, не может быть, чтобы это был он». Так она должна рассуждать. Во всяком случае, я предполагаю, что дело не дойдет до милиции; никогда (опять-таки, по моему расчету) не заявит она на сына М. Цветаевой и т.д. А если и дойдет, то я буду отрицать, ссылаясь на то, что она меня не видела (что действительно факт). Но я надеюсь, что не дойдет. И если будет разговор с ней по поводу кражи, то я тоже буду категорически отрицать. Задача завтрашнего утра — возможно выгоднее продать эти часы. А Алису Гуговну я рассчитываю увидеть завтра или в понедельник; очень любопытно, какой у нее будет вид и что она скажет. Кстати, сейчас читаю «Преступление и наказание»". (Георгий Эфрон, дневник № 16 12 июня 1943 года)

Поражает и запредельный цинизм Мура, и то, как этот сопливый жиган паразитирует на доброте и порядочности своей жертвы. "Она должна будет с возмущением отвергнуть такое предположение о моей виновности". "Не заявит она на сына М. Цветаевой". Бедная Алиса Гуговна, она и представить не могла какое потрясение её ждёт, настоящий культурный шок. Добрая, интеллигентная женщина, филолог, пригласила к себе в гости сына Марины Цветаевой, напоила его, накормила, книжку дала почитать, а он... "вместе с едой кусает руку кормящего". Это уже не Мур, это — Крыс. Впрочем, крысятничать — означает воровать у своих. А Алиса Гуговна не была для Мура своей. Она была "человеком случайным". "Я способен помогать и отказываться в пользу другого. Но не в пользу человека случайного, тем паче, не в пользу каждого". Чем "помогал" и от чего "отказывался" Мур "в пользу другого" — об этом нет ни строчки ни в его дневниках, ни в его письмах. Разве что на мамины деньги водил по московским ресторанам и театрам своего друга Митю Сеземана. А вот другие действительно помогали Муру, при этом не редко отказывая себе. Алексей Толстой — вот кто для Мура был своим — богатый, влиятельный, знаменитый писатель. Именно таким хотел стать Мур. "Я себя прекрасно представляю: я знаменитый писатель..." Мур очень дорожил покровительством Толстого и его жены и устраивать свои рисковые "антрепризы" в их доме не планировал. Другое дело Усова. На следующее утро в 7 часов Мур был уже на базаре, а "к 10 часам, через посредство одного часовщика, продал часы за 800 рублей". Теперь он мог расплатиться с долгами. А жизнь-то налаживается! Но получилось, как в той песенке: недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Придя домой, он нашёл у себя на столе записку. "Мур, я приехала к вам по очень неприятному делу, о котором Вы, вероятно, догадываетесь. Прошу Вас сегодня же вечером прийти ко мне, и я Вам обещаю, что инцидент в этом случае "подчёркнуто двумя чертами" будет предан забвению и выключен из памяти. Бергсона я взяла с полки. А. Усова 13.06.43, 8.30 утра". Мур не на шутку струхнул, от вчерашней бравады не осталось и следа. "У меня аж дух захватило". Вот уже второй день он находился под сильным впечатлением от гениального "Преступления и наказания" Достоевского, и не исключено, что в эту тревожную минуту воображение Мура ловко подсунуло ему страшную картину возможного будущего, где он в кабинете с решётками на окнах задаёт следователю роковой вопрос: Так... кто же украл? — Как кто украл?.. Да вы украли, Георгий Сергеевич! Вы и украли-с. Промедление смерти подобно! Долго не раздумывая, бросился искать Усову. Нашёл. "Тут же ей объяснил, "что к чему": что часы проданы, и вручил ей деньги (700р)". Семьсот — это потому что ещё утром, на базаре "истратил на булочку, пирожок и кусочек коврижки 40 р.; 5 р. истратил на чистку ботинок". Не те ли это знаменитые заграничные ботинки, которые ему подарил Алексей Толстой? Конечно, с одной стороны Мур был сильно раздосадован, что такое лёгкое и прибыльное дело сорвалось. "Мой расчёт не оправдался, план рухнул, антреприза потерпела крах". Но с другой — "выходит, что я на этом деле выиграл ещё 100 рублей". Воистину, нет худа без добра! Что же касается "не оправдавшегося расчёта", то и здесь не всё так пессимистично. Алиса Гуговна пожалела сына Цветаевой, "милого и сердечного", "такого культурного" мальчика и не стала заявлять на него в милицию.

P.S. После фиаско с квартирной хозяйкой, (примерно за год до провала "антрепризы" в доме Усовой) Мур написал письмо своей тётке Елизавете Яковлевне, в котором просил продать библиотеку. "Единственный выход — продать библиотеку, всю, и поскорее (основное — начать выплату денег.) Итак, все дело в уплате. Выплачу — и все будет хорошо... Не выплачу — пойду в тюрьму..." И сделал весьма основательный вывод: "В Ташкенте я научился двум вещам — и навсегда: трезвости и честности. Когда мне было очень тяжело здесь, я начал пить. Перехватил через край, почувствовал презрение и отвращение к тому, что я мог дойти до преувеличения — и раз-навсегда отучился пить (писатели все пьют, но я теперь неуязвим). Но, как видите, чтобы понять ту простую истину, что пьяный — противен и мерзок (применимо ко мне) — мне пришлось не поверить этой истине нa слово, как аксиоме, а доказать ее — как теорему. Зато теперь я иммунизирован. Так же и в отношении честности. Чтобы понять, что «не бери чужого» — не пустая глупость, не формула без смысла — мне пришлось эту теорему доказать от противного — т. е. убедиться в невозможности отрицания этой истины. Конечно, делал я все это отнюдь не «специально» — но в ходе вещей выяснилась вся внутренняя подноготная. Так я постиг нравственность. Лучше сейчас, чем позже. Зато я теперь и трезв, и честен". (21/VII-42)

Прослушала одну огромную по объему книгу пару дней назад и ничего себе не записала. Оказывается, так было нужно, чтобы вплести в косичку повествования ещё одну книгу.

Сергей Беляков Парижские мальчики в сталинской Москве (начитал шикааарно Иван Литвинов).

Это нонфик, но очень интересный и хорошо написанный. Но всё же нонфик. Не роман. О двух друзьях, их семьях и эпохе предвоенной Москвы. Начиная с 1937,когда семья Цветаевой возвращается из эмиграции в Москву. Мальчик Георгий, он же Мур, он же столичный денди, он же интеллектуал, эстет и гурман, но пока ещё ученик старшей школы, мечтающий о дамах. Выглядит много старше, комплекции значительной. Как говаривала моя бабушка - молодой да ранний. У меня в голове постоянно крутилось - инфантил высшей категории (осаживала себя - он подросток, он перерастет, нет, если бы и суждено было, стал бы ещё на порядок циничней и использовал бы всех без разбору). Но если бы... И ещё здесь много описаний всего на свете, что окружало столичного баловня. Театры, библиотеки, гастрономы (боже, описание еды невозможно было слушать на пустой желудок, который кричал "жрать, жрать"). Ну, и сам Мур был большим любителем вкусно покушать. Это, скорее всего, в отца, Сергея Эфрона, Цветаева была к пище неприхотлива и готовила из рук вон плохо.

А ещё Мур дружил с Митей Сеземаном, тоже вернувшимся с семьёй из Франции. Такие себе европейцы в рабоче-крестьянском обществе Москвы.

Весь рассказ вертится вокруг тогдашней Москвы и этих парней. Мне бы хотелось чуть больше Цветаевой и чуть больше горя сына по умершей матери.

Он, Мур, прожил короткую жизнь. А друг его, Митя, дожил до восьмидесяти с чем-то годов, закончил жизнь в любимой Франции и с удивлением читал сохранившиеся дневники Мура, сопровождая их своими комментариями.

А теперь о второй книге, которую хочу пристегнуть к этой.

Хелена Побяржина Валсарб (спасибо Искорке, я в качестве её дочери была допущена к контенту, не спрашивайте))

Девочка, живёт в белорусском Браславе (Валсарбе). Из-за плохого зрения не видит дальше собственного носа, но зато видит ИХ, ДРУГИХ, неприкаянные души. Они в её доме постоянно, рассказывают свои истории даже если ты слушать их не хочешь и устал бояться.

Повествование идёт сплошным потоком, не разделенное на главы. Тут тебе событие в школе, и раз, рассказ души о расстреле в Браславе евреев. И девочка эта совсем не простая. Она может миксовать буквы в словах и придавать им совершенно другой смысл. А вот с цифрами беда. И есть у неё любимая поэтесса, отрывки из стихов которой звучат из уст девочки (я, естественно, нырнула в гугл, и оп, это Марина Цветаева, зависла на полчасика, читая поэзию). И, как оказалось, у неё, у нашей девочки, среди ДУШ, был друг, без имени (до поры, до времени, пока девочка не нарыла в букинистическом книгу воспоминаний тети этого человека, и по фото поняла, что это Георгий Мур Эфрон). Я поняла, практически, сразу, потому что знала где он предположительно погиб. И это так круто, когда в совершенно другой прозе ловишь вайбы только что прочитанной книги. Это только одна маленькая история из жизни маленькой странной девочки.

Замечательная книга. Просто не оторваться. Вроде много знаешь о том времени и героях. Но все время думаешь о судьбе этого мальчика. В девятнадцать лет иметь фундаментальные знания. Не оказаться трусом на войне. Быть героем. Спасибо за прекрасную книгу автору.

Очень много фамилий, имён, ненужных подробностей в первой части. Совсем ничего не написано о Елабуге, Мур предстаёт перед нами как эгоистичный, равнодушный к трагедии матери сын. Скорее всего он только и думал всегда о себе, комфорте, развлечениях. Быт Москвы тех лет описан подробно, надеюсь, что все основано на воспоминаниях и документах. А вообще почему именно Георгий Эфрон в главных действующих лицах?

Начислим

+16

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе

Отзывы на книгу «Парижские мальчики в сталинской Москве», страница 9, 85 отзывов