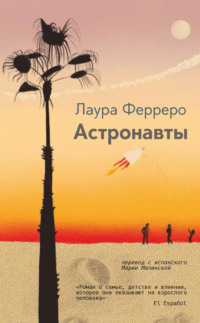

Читать книгу: «Астронавты», страница 4

Они плавали среди звезд, их движения были медленны, будто танец в условиях невесомости, будто ритуал. Казалось, они благословляют воздух или тянутся к чему-то невидимому, что раз за разом от них ускользает.

Они ушли далеко, куда дальше, чем любой из нас, и несли на себе печать проклятья – невозможности вернуться полностью, как будто какая-то их часть так и осталась там, а вернулась на Землю лишь их копия, причем неполная.

Я уже не помню, почему влюбилась в них. Иногда я думаю, может, из-за этой медлительности, из-за того, как они парили в невесомости, одновременно были там и не были. А может, из-за того, что́ я угадывала в них, из-за торжественности, которую они излучали, перепрыгивая с пригорка на пригорок в своих белых скафандрах. В белых скафандрах, которые еще сильнее отделяли их от мира, пряча за сотней слоев, за которыми не угадывалось ни кожи, ни реальности.

Я видела кадры, которые годы спустя стали казаться комичными: как они едут на лунном автомобиле по лунной пыли. Никакого пейзажа там не было, лишь абсолютная тьма, небо, раскинувшееся черным плащом, и жесткая серая пыль, по которой катился неуклюжий и великолепный автомобиль с золотой антенной, напоминавшей перевернутый зонтик. Антенна эта наводила на мысли о Мэри Поппинс, которая вот-вот улетит, но только куда, ведь вокруг лишь кромешная тьма.

Астронавты принесли мне облегчение. Они стали для меня убедительным доказательством существования других миров. Таких, откуда нельзя вернуться целиком. Я смотрела документальные фильмы, и в том, что пережили эти люди, переплюнувшие Амундсена и Колумба, было для меня что-то душераздирающее. Они возвращались, на вид довольные, уверенные в себе. Победители и герои. Но иногда камера выхватывала их из толпы неожиданно, и тогда черты их омрачала какая-то дымка; казалось, они видели что-то такое, о чем невозможно рассказать, и эта невыразимость их опыта навечно отделяла их от остальных, будто скафандр. Это меня трогало.

Потом они возвращались домой, к своим любимым семьям, к садам и бассейнам, в идеальную, образцовую американскую мечту – и все же чего-то в ней не хватало. Все доступные им земные занятия, любая попытка исследовать мир, все это было теперь избыточно. После Луны любое другое путешествие – лишь тень того, главного путешествия, что уже завершилось.

В интервью они говорили, что адаптироваться на Земле оказалось труднее, чем в космосе. Рассказывали, как, вернувшись, в рассеянности легонько толкали стол, желая его подвинуть, или оставляли какой-нибудь предмет в воздухе, как бы ставя на невидимую полку. Им пришлось заново учиться сосуществовать с силой тяжести; на Земле все было тяжелее.

После возвращения они никак не могли найти смысл, расшифровать то невероятное, что с ними произошло. Некоторые астронавты в поисках смысла претерпели личностные изменения, связанные, вопреки общепринятым представлениям, не только с влиянием славы; они ушли с головой в религию, искусство, защиту окружающей среды. Быть может, в том путешествии им было откровение – не в религиозном смысле, а просто они стали думать иначе, иначе, более ясно увидели мир, и это толкало их на поиски новых впечатлений. По большому счету первые астронавты были узниками этой ясности, они не могли ни вернуться, ни найти слов, чтобы рассказать о том, что видели и пережили.

Они были одиноки.

Иногда мне казалось, что какая-то неведомая мне часть моих родителей отправилась в долгую- предолгую космическую миссию, а после возвращения на Землю сила тяжести стала давить на них невыносимо. Может, дело было в силе привычки, или в ожиданиях, или в весе золотых часов, что со временем теряются. Или в том, какая им досталась дочь.

Хотя в повседневной жизни оба они прекрасно функционировали, казалось, в них чего-то не хватает, какая-то их часть постоянно отсутствовала.

А я со своего места дочери не могла подать им сигнал, что пора возвращаться.

А может, и могла, но они не различили бы его, потому что были заняты своей миссией. В чем она состояла, мне было неизвестно. Быть может, в том, чтобы просто выжить (но вопреки чему?).

Каждая история любви содержит в себе зерно разрушения; иногда зерно это дремлет веками, погрузившись в глубокую, почти необратимую кому. А иногда вдруг незаметно просыпается, никого об этом не предупреждая, не подавая ни малейшего знака. Откуда отсчитывать начало падения империй, начало конца золотых веков и величайших историй любви?

Природа желания и даже любви странна и необъяснима, произвольна. Это удивляет и даже пугает. В ней нет сложности, а значит, ее нетрудно объяснить. Достаточно одного лишь слова: она случается.

Всегда найдутся люди, которые станут анализировать самое простое явление и облекут его в иностранные слова, в термины, чуждые большинству смертных, наделят причудливой симптоматикой и даже обнаружат в нем что-то эзотерическое. Прошлые жизни, дежавю, синхрония – бедняга Карл Юнг, сколько же раз мы поминали его имя всуе, – духовное родство, магнетизм, общее тотемное животное.

А другие говорят об эффекте гало: у всего есть причина. Единственное, что нам известно, – любовь случается, и часто в самый неподходящий момент. Но ведь это, в зависимости от дальнейшего развития событий, тоже можно понимать как синхронию. Принято считать, что человек неустанно ищет во всем смысл, но тут важно не упускать одну маленькую деталь: он ищет лишь тот смысл, который впишется в его историю.

Именно это произошло в барселонском автобусе, проезжавшем по району Гинардо. Моя мать с Аной, лучшей подругой, едут, держась за поручни. Автобус полон, но они видят всех, кто туда заходит. На остановке «Площадь Альфонсо Мудрого» заходит мой отец – его еще зовут Жауме, и он считает, что еще слишком молод для почти чего угодно. Девушки принимаются шушукаться. Они знают, кто это. Он не понимает, что они обсуждают его. Он красив, но не зациклен на себе. Девятнадцатилетние девушки перешептываются: он похож на того голливудского актера. Имя они не помнят, «но да-да, я поняла, о ком ты», – говорит моя мать. Не выпуская поручня, они шепотом делятся друг с другом данными: они знают, как его зовут и что он сын пекаря из их района. Проходя по улице Сарденья мимо пекарни, они заглядывают через стекло внутрь. Жауме помогает отцу во время вечерней смены. Иногда Ана и Кристина видят его в белом фартуке, на бровях и на волосах – мука. Но из его внешности много не вытянешь: девушки сходятся на том, что он хороший парень, работящий, честный и семейный. Но в автобусе, где вся жизнь – игра, возможность, гипотеза, они принимаются, дурачась, разглядывать Жауме, а тот их не замечает. Лишь перед тем, как выйти, мой отец смотрит в их сторону и замечает мою мать. Она улыбается ему и, покраснев, до смерти смутившись, шепчет Ане: «Он меня заметил».

Тому, что произошло с моей матерью, ее жажде усложнять простое, есть название: этот феномен называют эффектом гало. Эффект этот состоит в том, что вокруг одной-единственной характеристики объекта или человека ошибочно достраивается его образ. Мы часто так делаем, сами того не осознавая. К примеру, когда видим кого-то привлекательного и неосознанно решаем, что он наверняка к тому же хороший человек.

Не уверена, что моя мать влюбилась в моего отца в тот самый момент – как поется в песне, «одного взгляда достаточно». Скорее, внутри нее вдруг возникла эта возможность – она осмелилась вновь задуматься о любви. О любви, которая сотрет боль и дурные предчувствия.

В том автобусе началась история, которую моя мать, когда я в детстве несколько раз принималась ее расспрашивать, излагала мне целиком за пару минут. Она не открещивалась от моих вопросов об отце, но отвечала на них всегда лишь парой фраз, вмещая в них всю свою жизнь с моим отцом, будто их историю можно было изложить при помощи пунктов списка в презентации.

♦ Мы жили неподалеку и иногда встречались на улице.

♦ Мы стали встречаться, мы много путешествовали.

♦ Мы ездили кататься на лыжах.

♦ Мы поженились.

♦ Я забеременела, и, так как я поправилась, да еще и ударилась и бровь себе рассекла, он стал встречаться с другой.

♦ Я сказала ему, чтобы уходил.

Когда я пыталась развернуть какой-то из пунктов списка, она резко умолкала, так что, если бы мне пришлось сдавать экзамен по истории отношений моих родителей, я бы еле-еле наскребла на тройку. В моем распоряжении были лишь заголовки, но, чтобы постичь историю, их недостаточно.

К заголовкам добавились открытки, которые я нашла как-то летом в подростковые годы, помогая дедушке покрывать лаком комод у них в прихожей. Перед тем как приступить к работе, мы опустошили все ящики и долго рассматривали семейные альбомы. В них мой почерк соседствовал с дедушкиным: в детстве в поисках хоть каких-то свидетельств о родителях я с энтузиазмом вызвалась помочь ему разобрать фотографии, беспорядочно валявшиеся в коробках. Я не нашла ничего интересного, но теперь мои округлые буквы – «Каникулы, июль 1960» – соседствуют с острыми дедушкиными – «Пучсерда, озеро». Постепенно в альбомах к официальному испанскому языку добавляется каталонский, это наши первые попытки писать на нем: «tunarem aviat»23, «mol bunic»24. Поначалу язык невероятно наивен, в нем нет ни веса, ни содержания, которые приходят с опытом. Начать писать на другом языке – значит вернуться в детство: у тебя меньше выразительных средств, а те, что есть, более чисты. Иногда в сообщениях, которые пишут мне мать и отец, в их каталонском, на котором они начали писать уже взрослыми, выучив его по текстам в газетах, в нелепых ошибках я вижу язык, на котором они говорили детьми.

В семейном архиве, помимо пожелтевших приглашений на первое причастие и на свадьбы, которые я уже видела раньше и теперь определила в стопку «на выброс», обнаружилось пять открыток, которые мать с отцом, пока были вместе, отправили бабушке с дедушкой. Это было еще одно, помимо моего существования, убедительное доказательство того, что когда-то они тоже были единым целым. Зная, как мало тепла у дедушки вызывают упоминания о моем отце – я поняла это в детстве и немало от этого страдала, – я спрятала открытки и унесла с собой.

Благодаря тем открыткам я знаю, к примеру, что они были в Толедо. На открытке – улица Санта- Исабель и собор.

Привет, родители! Как видите по этой открытке, сегодня, в субботу, мы в Толедо, нам тут очень нравится, как вы знаете, это очень старый город, сейчас мы пойдем в музей Эль-Греко, а потом поедем обратно в Мадрид. У меня все хорошо, но каникулы уже заканчиваются. Целую крепко. До встречи в понедельник.

Клара и Жауме.

На почтовом штемпеле – 7 августа 1981 года, на бордовой марке в пять песет – профиль короля Хуана Карлоса I.

Мое внимание особенно привлекла одна из открыток, отправленная 24 февраля 1981 года:

Привет, родители, как там в Барселоне? У нас все хорошо, только скучаем по солнцу, потому что у нас тут уже три дня дождь, точнее, снег, но мы много катаемся. До встречи. С любовью,

Клара и Жауме.

Две марки по три песеты и профиль Хуана Карлоса I на изумрудно-зеленом фоне. Открытка отправлена днем позже 23-F25, но, хоть это и кажется невероятным, мои родители ни о чем не знали. Я столько раз слышала эти вопросы – а о чем ты подумала, а где ты была, когда в Валенсию вошли танки, когда Техеро выстрелил в конгрессе депутатов, – что меня приводит в восторг эта мысль: что мои родители ни о чем не подозревали. Думаю, дело тут в их редком даре: жить на границе реальности – политической, экономической, социальной или эмоциональной. Если б я спросила мать, она, разумеется, нашла бы отговорку: тогда не было ни интернета, ни мобильных телефонов, им просто неоткуда было узнать новости. А я в ответ не сказала бы ей того, что думала: находись они в те дни не в заснеженных горах, а дома, где никогда в жизни не слушали радио, не покупали ни книг, ни газет, да и телевизор почти не смотрели, они бы тоже ни о чем не знали. О 23-F они узнали лишь три дня спустя, уже вернувшись в Барселону. Я подумала, что этот эпизод прекрасно иллюстрирует подход моих родителей не только к общественно-политическим событиям, но и к моему существованию. Подход этот, их способ жить, заключался в том, чтобы проходить по касательной мимо событий, не казавшихся им особенно значимыми. Их юность будто жаждала стать любой из фотографий Анри Лартига, симулякром несуществующей жизни, в которой плохое остается за кадром, а боль наконец утихает, спрятанная в дальний шкаф.

Мир висит на волоске, а мои родители улыбаются, чуждые всему, что не поместилось в кадр. А не поместиться туда мог как Техеро, так и их дочь.

Я сохранила и другие открытки, рассказывающие часть этой истории, которой родители со мной никогда не делились. Вот, например, от 4 августа 1981-го:

Привет, родители! У нас все отлично, мы очень загорели (даже почти обгорели), прекрасно проводим время, все очень общительные, а снегу тут как зимой, жаль только, что все такое дорогое. Мы, наверное, доберемся до вас раньше, чем эта открытка, но на всякий случай – крепко целуем.

Жауме и Клара.

На штемпеле – треугольная гора и надписи «Tignes» и «Ski toute l’année sur la Grande Vallée»26. На заднем плане светит солнце.

Привет, родители! У нас все хорошо, но жара жуткая, градусов 35 или 40, а влажность 90 %, зато тут очень красиво, мы были в Розовом саду, там снимали «Эммануэль», и на плавучем рынке. Может, и в Сингапур съездим. Ну ладно, целуем.

Жауме и Клара

На марке – водопады, фон зеленый-презеленый. На открытке – «The Nakaraj Barge in a Procession, Bangkok, Thailand»27. Мне бросилось в глаза упоминание «Эммануэль». Из этого фильма мне запомнилась главным образом не эротика, а то белое плетеное кресло с круглой витой спинкой. И сама мятущаяся главная героиня, которая от скуки ищет приключений в экзотической стране, задавшей моду на путешествия в Юго-Восточную Азию.

Дорогая семья!

Наконец-то мы на Бали. До сих пор путешествие было не так прекрасно, как мы ожидали, но Бали того стоит: это самое красивое место, что мы видели. К счастью, тут не так жарко, как в Барселоне. До встречи!

Жауме и Клара

Это единственная открытка, подписанная моим отцом, на ней изображен национальный танец. Ясно, что писал отец, и не только по почерку: моя мать ни за что не включила бы этого слегка негативного замечания. Фразу «Путешествие было не так прекрасно, как мы ожидали» можно понять по-разному, но «самое красивое место, что мы видели» ее компенсирует и в конце концов вроде бы даже перевешивает.

Как раз тогда моя мать забеременела. На их последней открытке – с тех пор они никогда больше не путешествовали вместе – изображено огромное волосатое чудовище, которое приносит в жертву нарядную женщину. Их охраняют два стража. На штемпеле кто-то мне незнакомый и дата – 11 августа 1983 года.

Оба они, и мать, и отец, хранят свои молодые фотографии. Альбомы остались у моей матери, она просто вырвала оттуда все снимки с моим отцом, так что теперь этот альбом рассказывает историю о том, как женщина путешествует по миру в одиночестве. На пожелтевших страницах – пустые белые прямоугольники; они рассказывают об исчезновении, о паре, о человеке.

Насколько я знаю, совместных фотографий моих родителей не осталось. Думаю, они их выкинули, так что теперь кажется, что каждый из них шел по жизни в одиночестве. Думаю, в том индонезийском альбоме было запечатлено то, что с ними случилось. Они поехали в то путешествие вместе, а вернулись уже предчувствуя будущие пустоты в семейном альбоме. Это путешествие «было не так прекрасно, как мы ожидали». В какой-то из точек маршрута они потерялись, в какой-то из точек на тех выцветших снимках, которых больше нет и в которых, возможно, и был заключен ответ на вопрос, необходимый, чтобы понять эту историю: почему? Но никто не знает, когда пара становится парой. И когда перестает ею быть. Это же не автобусный маршрут. Возможно, когда речь заходит о начале и конце, все, что нам дано увидеть и угадать, – лишь вспышки, сполохи жизни и смерти. И мы приближаемся к этому свету, хоть и не видим его целиком. Хотим прикоснуться к нему, желание приблизиться держит нас на плаву. Никто не знает, когда эта вспышка погаснет и можно ли сделать хоть что-то, может, подвинуться или отойти, чтобы вновь увидеть ее – или хотя бы угадать.

Энн Друян отправила свои мысли и чувства в космос в виде волн. Шел 1977 год, Карл Саган и НАСА льстили себе надеждой, что человечество оставит след в космосе, отправив туда нечто вроде послания в бутылке – на случай, если где-то во вселенной обнаружится другая цивилизация, способная понять наш язык и культуру. Эта затея реализовалась в виде Золотых пластинок «Вояджеров».

Этот проект, своего рода странствующая выставка на просторах галактики под руководством Карла Сагана, ставил целью отправить инопланетянам послание на борту зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Миссия зондов состояла в том, чтобы улететь дальше любого космического корабля: пролететь мимо Юпитера и Сатурна, передавая данные и изображения на Землю, затем двинуться дальше, к Нептуну и Урану, и наконец выйти за пределы Солнечной системы, в межзвездное пространство.

Но как рассказать, кто мы такие? Устроить выставку земной жизни – дело нелегкое, но авторы проекта изготовили диск, на который попытались записать ключевые визуальные и звуковые ее проявления. Как и следовало ожидать, диск оказался заполнен смехом, пейзажами, музыкой разных народов и различными языками, и никакой тебе войны, боли или ядерных испытаний. Карл Саган был убежден, что такого внеземные цивилизации не поняли бы; что в боли они могли бы увидеть угрозу, а чтобы они не истолковали ее как агрессию в свою сторону, требовался контекст.

Писательница Энн Друян составила плейлист для Золотых пластинок «Вояджеров». А еще ей сделали ЭЭГ: прикрепили на голову электроды и записали колебания напряжения в нейронах ее мозга, чтоб отправить самые глубокие ее мысли в космос.

Но не какие попало: банальные повседневные мысли не годились, поэтому Друян планировала заготовить речь, точнее, схему со всеми основными пунктами, которые она собиралась включить в свои размышления, – что-то наподобие сборника хитов из истории человечества и философии. Но уже в больнице, когда к ней подключили электроды и стали записывать ее мозговые волны – можно предположить, что она упомянула в своей мысленной речи Иисуса Христа, Канта, Просвещение и Эйнштейна, – начались помехи, и в ее речь затесалось воспоминание о недавнем телефонном разговоре, в ходе которого Карл Саган сделал ей предложение. Таким образом, в электроэнцефалограмме, которую несут на борту «Вояджер-1» и «Вояджер-2», «Критика чистого разума» мешается с мыслями влюбленной женщины, и этот беспорядочный, хаотичный синтез и есть сама жизнь.

Меня трогает эта мысль: что среди картонных фигурок на выставке того, чем Земля никогда не была или по крайней мере не исчерпывалась, самое правдивое – эта оплошность, мысли влюбленной женщины, что путешествуют по Вселенной в капсуле времени, которую, как мы знаем теперь, никто никогда не найдет.

Моя бабушка, мать моего отца, рассказывала о нем кое-что забавное. В пять лет одной из его любимых фраз было: «Я устал от жизни». Я думаю, он просто повторял за родителями, но результат всегда был один: окружающие принимались хохотать. Он был младший из двух детей, голубоглазый малыш (а в нашей стране такое принято замечать). О его детстве сохранилось две истории: как он ненавидел чесночный суп и как влепил жвачку в волосы сестре друга.

Стоило мне задать вопрос – и мой отец принимался с жаром обличать чесночный суп. Это было очень популярное блюдо послевоенных лет, но во времена его детства суп этот, состоявший из черствого хлеба, воды, чеснока, оливкового масла и паприки, готовился у них дома не столько по бедности, сколько из-за бабушкиной приверженности чесноку. Отец мой больше всего возмущался размокшим хлебом, влажными комками в густой массе, текстурой больше напоминавшей пюре, чем суп. Когда он вспоминал это блюдо, на лице у него отражалось самое настоящее отвращение. «А если я не доедал, ту же тарелку мне ставили на стол на ужин, а потом и на завтрак». Лишь изредка его дедушка Амадор, бабушкин отец, живший вместе с ними, мог сжалиться над ним и выкинуть остатки или съесть их вместо моего отца. Но так бывало не всегда, и этот образ – мой отец-ребенок, мой отец в миниатюре сидит на темной кухне перед тарелкой густой похлебки – стоит у меня перед глазами. Быть может, это отвращение он передал мне в наследство: пытаясь попробовать размокшие хлопья, или гренки в рыбном супе, или печенье «Мария», которое макаешь в молоко и оно ломается под собственным весом и соскальзывает на дно чашки, я всегда испытывала рвотные позывы. С моей стороны это было проявление солидарности с отцом-ребенком, способ сохранить его чувства и скрепить наш с ним молчаливый и бессмысленный союз, о котором знала я одна.

А еще до меня дошли воспоминания о первой любви моего отца, старшей сестре его друга Виктора, которой он во время игры – не знаю уж, что это была за игра, – влепил в волосы жвачку. Бедной девочке пришлось отрезать длиннющие косы, потому что никак иначе извлечь жвачку не удавалось.

Та девочка больше никогда в жизни с ним не разговаривала, и любовь прошла в тот самый день, когда ей пришлось постричься совсем коротко, почти как брату.

Я совсем мало знаю о детстве отца. Что его били линейкой по пальцам. Что священники в школе щелкали его по лбу. Что каждый год он выигрывал конкурс устного счета и ему прочили карьеру ученого, врача, инженера, профессора. Что до четырнадцати лет он ни разу не ночевал в гостях, потому что не хотел разлучаться с матерью и дедушкой Амадором, несмотря на чесночный суп.

С учетом этих немногочисленных данных о детстве моего отца мне кажется странным его присказка – что он устал от жизни. Любимец семьи, хорошенький мальчик, думаю, он повторял это, только чтобы позабавить родственников. Сегодня в статусе в ватсапе у него всего одно слово – «Счастлив».

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+14

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе