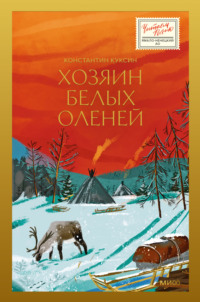

Читать книгу: «Хозяин белых оленей», страница 4

Хороший снег

Через несколько дней Гаврила с Сергеем отправились в Лабытнанги, надо было купить бочку бензина, чтобы заправлять «буран» и генератор.

– Вы тут по хозяйству помогайте. Мария с Олей скажут, что делать надо! – попросил нас Гаврила на прощание. – Мы через пару дней уже обратно приедем!

Едва снегоход скрылся за лесом, ко мне подошла Оля.

– Костя, помоги мне снега набрать! Вода кончилась, а снег тяжело носить! – с улыбкой сказала девушка и протянула мне прочный мешок из-под муки. – Только копай, где олени не ходили, желтый снег не бери!

Я взял лопату и направился к лесу, высматривая место, где снег был чистый, без оленьих следов. Найдя подходящий сугроб, я быстро набил мешок снегом, взвалил на плечо и понес к стойбищу.

«Странно, веса в этом мешке килограммов пять, – думал я по пути. – И что она, сама сходить не могла?»

Я поставил мешок со снегом у печки и сказал:

– Готово! Принимай работу!

Оля развязала мешок, размяла в пальцах снег и посмотрела на меня как на слабоумного:

– Ты что, не знаешь, какой снег брать надо? Ты совсем плохой снег принес! Иди высыпь его за чум!

– Оль, да я вроде чистый снег брал, не желтый! Как ты и просила…

Увидев мое растерянное лицо, Оля неожиданно рассмеялась и сказала:

– Ладно, пойдем, я тебя научу снег выбирать!

Мы прошли до того места, где я набирал снег, который так не понравился Оле, и девушка сказала:

– Копай здесь! Только глубоко!

Я копал, выбрасывая куски плотного снега, а Оля стояла в стороне и с улыбкой смотрела, как я работаю. Наконец, когда я погрузился в снежную яму уже по пояс, а лопата чиркнула по смерзшимся камням, Оля спустилась ко мне и стала руками насыпать в мешок крупные, блестящие кристаллы льда.

– Смотри! Вот это – хороший снег! Из него много воды получится, целая кастрюля! А из того, что ты принес – одна чашка! – девушка засмеялась. – У нас, ненцев, двадцать названий снега есть. Спроси папу, он тебе расскажет…

Когда я взвалил на спину мешок с «хорошим» снегом, в нем было килограммов тридцать, не меньше. И я понял, почему Оля говорила, что ходить за снегом – тяжелая работа…

К вечеру погода испортилась, подул холодный пронизывающий ветер. Мария часто выглядывала из чума, смотря на быстро темнеющее небо.

– Ой, боюсь я, пурга ночью будет! – встревоженно сказала ненка. – Как там Гаврила с Сережкой, не пропали бы…

Мы с Горном переглянулись. Чум уже сотрясался под ударами ветра, и я с ужасом подумал, каково сейчас ехать на снегоходе, ища дорогу в снежной кутерьме.

Ужин получился невеселый. Мария очень волновалась, да и нам с Горном было не по себе. Немного успокоив Марию обещанием завтра утром выйти на связь с Гаврилой по спутниковому телефону, мы залезли в спальники, но еще долго не могли заснуть, слушая зловещее завывание пурги за тоненькой стенкой чума…

Сломанный телефон

Утром пурга бушевала с прежней силой. Из чума позвонить было невозможно: спутниковый телефон не «пробивал» сквозь покрышки из оленьих шкур. Мы с Горном влезли в куртки, натянув поверх меховые шубы, выданные заботливой хозяйкой, лица обмотали шарфами и вышли в снежную круговерть. Идти практически не удавалось: ветер сбивал с ног, снег забивался во все щели одежды. Достав телефон, Горн дрожащими пальцами пытался набрать номер Гаврилы. Аппарат обледенел, цифры на экране появлялись с задержкой в несколько секунд. Пытаясь подцепить тоненькую панель откидного микрофона, Горн излишне резко дернул, и микрофон оторвался от корпуса телефона. Из нутра аппарата торчали обрывки двух тоненьких проводков.

– О, черт! – простонал Горн. – Я телефон сломал!

Пригибаясь под порывами ветра, мы забрались обратно в чум. Услышав о нашей беде, Мария только всплеснула руками.

– Костян, что делать-то теперь? – посмотрел на меня Горн. – Мы же на связь с Москвой не сможем выйти! Ты понимаешь, что это значит?

Я понимал. За нашей экспедицией внимательно следили из Москвы: компании-спонсоры, турфирма, где работал Горн, сотрудники моего музея. А главное – мы зарегистрировали свое путешествие в МЧС и должны были каждый день выходить на связь. Так обеспечивалась безопасность путешествия: не позвони мы в течение суток – вертолет МЧС должен вылететь с аэродрома в Салехарде и отправиться на наши поиски.

– Горн, если «вертушка» прилетит, а у нас все в порядке, по договору мы должны будем оплатить все летные часы! Это тысяч триста, не меньше…

– И что ты предлагаешь? – хмуро посмотрел на меня друг. – Ногу сломать или погулять полчаса на ветру, обморозиться хорошенько? Чтобы за вертолет не платить…

Мы сидели на шкурах в чуме за десятки километров от ближайшего населенного пункта и не знали, что предпринять. Мария тоже не находила себе места, бросила шитье и прислушивалась к вою пурги.

– К обеду стихнет… – негромко сказала ненка. – К вечеру снова задует…

– Мария, вы уверены? – спросил я, повернувшись к хозяйке.

– Слышу. Когда так ветер свистит, пурга потом затихает ненадолго…

– Горн, помнишь, Серега говорил про место, откуда позвонить можно? На сопке у Надымского зимника, километров десять отсюда…

– Ты предлагаешь… – Горн внимательно посмотрел на меня.

– Да, на лыжах! Налегке, по «буранному» следу! Позвоним – и сразу назад. Должны успеть…

– Куда вы собрались? Гаврила с Сережей пропали, теперь и вы сгинуть решили! – заохала Мария.

– Мария, мы Гавриле позвоним, узнаем, где они. И нам на связь с МЧС выйти надо, с друзьями в Москве. Они ведь тоже волнуются за нас, как вы за родных…

Мария ничего не ответила и только сокрушенно покачала головой.

К обеду, как и предрекала ненка, ветер стал слабее. Мы утеплились, взяли рюкзак с аптечкой, термосом и сухим пайком, встали на лыжи и побежали по заметенному пургой, едва заметному следу снегохода. Налегке идти было несложно, и через полтора часа мы уже поднимались на пологий холм, на вершине которого росла одинокая лиственница – ориентир, про который нам рассказывал Сергей. Отдышавшись, мы включили мобильный телефон… и с ужасом увидели, что связи нет!

– Не может быть, Горн! – с отчаянием в голосе сказал я. – Серега же звонил отсюда, он рассказывал…

– Может, место не то? С другого холма попробовать?

– Да ты посмотри, этот самый высокий! Да и лиственница на вершине…

– Точно, лиственница! – воскликнул Горн, скинул рюкзак и полез на дерево.

Вскоре мой друг, раскачиваясь на тонком стволе, кричал в телефон, и ветер уносил окончания фраз:

– Да! Гаврила?.. Где-где, в Лабытнанги?.. Пургу пережидаете?.. Обратно когда?.. Через два дня?.. Да, у нас все в порядке!.. Звоним откуда?.. Да с…

Связь неожиданно прервалась, окоченевший Горн слез с дерева и стал приседать и размахивать руками.

– Ну, осталось в Москву позвонить! А они в МЧС сообщат! – улыбался Горн, прыгая вокруг дерева, словно исполняя древний шаманский танец.

– Спроси, что нам со спутниковым телефоном делать. Может, они подскажут что-нибудь. Не будем же мы каждый день сюда бегать, чтобы позвонить.

Горн снова забрался на свой «переговорный пункт» и вскоре вышел на связь с Москвой. Сообщив, что у нас все в порядке, он по моей просьбе спросил, что делать со сломанным телефоном.

Я не слышал ответа, зато увидел лицо своего друга. Горн спрыгнул с дерева, сел прямо в снег и захохотал…

– Да что ты смотришь на меня как на психа? Знаешь, что они сказали по поводу телефона? Чтобы мы обратились в сервисный центр!

Тут уже я согнулся от смеха и упал в снег рядом с Горном. Мы сидели под одинокой лиственницей на невысоком холме посреди тундры и хохотали до слез, которые сразу примерзали к щекам. Ведь мы звонили людям, которые помогали нам готовить эту экспедицию, которые должны были представлять, где мы сейчас находимся. Но там, в далекой Москве, нам посоветовали обратиться в сервисный центр! Я неожиданно подумал, что и сам уже плохо представляю себе город, его суетную жизнь. Там, в столице, не нужно каждый день колоть дрова, чинить нарты, пасти оленей. Там не нужно преодолевать на лыжах десять километров бездорожья, чтобы просто позвонить по телефону. Чум Гаврилы стал для нас родным домом. Мы научились разбираться в звериных следах, выбирать нужное дерево для полоза нарты, метать аркан, искать хороший снег для вытапливания воды. От этих навыков, совершенно незнакомых да и ненужных жителю мегаполиса, здесь зависела жизнь. Моя жизнь, жизнь моего друга и жизнь маленькой семьи оленеводов, кочующей по бескрайним просторам заснеженной тундры…

С севера натянуло низкие тучи, и мы с Горном заторопились обратно. Хотя шли мы по своей лыжне, встречный холодный ветер сек лица, идти было трудно. Впрочем, через два часа мы уже подбегали к родному чуму. Мария стояла у входа и ждала нас.

– Вернулись! Я уже все глаза проглядела! Позвонили?

– Все в порядке, Мария! – улыбнулся я. – Гаврила с Сергеем в Лабытнанги, пургу пережидают. Обещали дня через два приехать!

– Ох, спасибо! А то неспокойно мне было! – вздохнула ненка. – Ну, идите скорее в чум, я вам мясо сварила!

Как я починил нарту

Наутро пурга стихла так же неожиданно, как и началась. Мы позавтракали мороженым мясом с кровью, и Горн спросил:

– Что со связью-то делать? Опять побежим? Этак мы, когда вернемся, нормативы мастеров спорта сдадим с тобой…

– Зачем бежать? Я думаю, телефон починить можно. Всего-то два проводка припаять!

– Ага! Чем паять-то? Гвоздем? – невесело усмехнулся Горн.

– А почему бы не гвоздем? Но вот припой… припой… – Я обернулся к Марии, которая вновь шила шубу. – Мария, простите, а где у Гаврилы дробь хранится?

Ненка с удивлением посмотрела на меня.

– Вон, в сундучке его. Там и дробь, и патроны. Ружье в нарте возьми. На охоту пойдете?

– Нет, не на охоту! – засмеялся я. – Хочу свинцом с дробинки телефон спаять!

– А, ну попробуй, попробуй! – кивнула Мария и вновь принялась за работу.

Встал вопрос с канифолью. Мне пришло в голову, что можно использовать смолу лиственницы, и вскоре Горн принес мне кусочки смолы, которые наковырял с бревен.

Мы накалили гвоздь докрасна, залудили тоненькие проводки, и я начал паять. Работа была сложной, и Горн следил за мной затаив дыхание. Гвоздь я держал пассатижами, руки немного дрожали, но в конце концов провода были надежно соединены. Правда, немного расплавился корпус телефона, но мне это показалось неважным. Примотав микрофон изолентой, я протянул аппарат Горну:

– Ну, пробуй, связист!

Через несколько минут мы, стоя у чума, разговаривали с Москвой.

– Скажи им, что мы сервис-центр в соседнем стойбище нашли. Три дня на оленях, два дня на собаках… – улыбнулся я.

Горн, который сначала ликовал, неожиданно помрачнел и вздохнул:

– Тебе смешно… А мне этот телефон на время дали. Знаешь, сколько он стоит? Я за год столько не заработаю…

Я посмотрел на возрожденный аппарат и понял печаль своего друга. Еще недавно новенький спутниковый телефон теперь представлял собой жалкое зрелище, хотя работал исправно.

– Слушай, может, тебе чехол для него сшить? В национальном стиле, из оленьих шкур? Ну, в утешение владельцу?

– Издеваешься? А впрочем, может, ты и прав, Костян! – На лице Горна появилась робкая надежда. – Сошью красивый чехол, расскажу нашу историю – хозяин телефона и простит меня…

Горн попросил у Оли необходимые материалы. Девушка улыбнулась и достала из своего тучана нитки из оленьих жил, иголки и кусочки выделанных оленьих шкур. Мой друг с увлечением принялся за работу. Я видел, как Оля тихонько посмеивается над Горном, бросая на него любопытные взгляды: у ненцев не принято, чтобы мужчина сам шил, это считается женской работой.

Решив тоже чем-нибудь заняться в ожидании возвращения Гаврилы, я наколол дров, принес еще один мешок снега. Больше дел по хозяйству не было, но тут я увидел брошенную у чума маленькую нарточку, на которой, пока она не развалилась, катались Коля с Егором. У нарты был сломан полоз, и Гаврила хотел пустить ее на дрова. Вспомнив, чему меня учил хозяин, я решил починить нарту.

Сбегав на лыжах в лес, я нашел подходящее дерево. Затем извлек из сундучка Гаврилы инструменты, устроился около чума и принялся вырезать полоз. Когда заготовка приобрела нужную форму, я распарил дерево кипятком и аккуратно согнул его. Чтобы не ждать два дня, я высушил полоз у печи, просверлил отверстия и собрал нарту. Новый полоз сверкал белизной свежего дерева, выделяясь на фоне остальных, посеревших от времени деталей. Полюбовавшись своей работой, я поставил нарточку около чума и зашел внутрь.

Горн сидел рядом с Олей, и девушка, смеясь, показывала ему, как правильно шить оленьими жилами. Пальцы моего друга уже были заклеены пластырем, но он не сдавался, снова и снова втыкая иглу в неподатливую шкуру оленя. Мария, время от времени поднимая глаза от своей работы, смотрела на Горна с Олей, улыбалась и покачивала головой.

Вечером Оля сказала, что ей скучно, и попросила нас поставить какой-нибудь фильм. Горн завел генератор, а я копался в коробке, где Сергей хранил свои диски.

– Вот «Властелин колец». Смотрела? – спросил я.

Оля отрицательно покачала головой, и я вставил диск в видеоплеер. На экране появились знакомые герои, и я сам увлекся просмотром хорошо знакомого фильма. Было странно сидеть на оленьих шкурах в чуме и смотреть кино. Оля не отрывала взгляда от телевизора, и тут я заметил, что и Мария с увлечением глядит на экран. Пожилая ненка охала, ахала, комментируя каждый момент фильма. Когда в кадре появился несчастный Голлум, Мария запричитала:

– Ой-ой, бедненький! Как же он по камням холодным совсем голый скачет? Что ж ему кисы-то с малицей никто не сшил?

Я улыбнулся. Мария переживала за героев фильма так же эмоционально, как еще вчера – за мужа и сына.

На следующий день вернулись Гаврила с Сергеем. Мария, заслышав снегоход, взволнованно выглянула из чума. Но когда «буран» остановился и послышались голоса Гаврилы и Сергея, ненка опустилась на шкуры и принялась шить. Гаврила зашел в чум, отряхиваясь от снега.

– Вернулись? Хорошо доехали? – совершенно спокойным голосом спросила Мария, подняв глаза от шитья.

– Хорошо доехали. Пургу в городе переждали. Ну, Горн звонил, ты знаешь! – так же спокойно ответил Гаврила.

«Настоящие индейцы! – подумал я с восхищением. – Так эмоции скрывают! А ведь как Мария переживала, места себе не находила! Да и Гаврила ведет себя так, словно съездил в соседний лес за дровами, а не попал в страшную пургу…»

– Маша, а кто нарточку сломанную починил? – по-прежнему стоя у входа в чум, спросил Гаврила.

– Вон Костя починил. Инструменты твои взял и починил! – спокойно ответила Мария.

И тут Гаврила неожиданно взволнованным голосом сказал, обращаясь ко мне:

– Эта нарточка сломанная давно у чума лежала, я уже сжечь ее хотел или выбросить. Теперь я ее никогда не выброшу. Я эту нарточку по всей тундре возить буду, всем расскажу: русский друг починил! Костя, ты первый русский, который для нас что-то просто так сделал!

– Да что вы, Гаврила, – смутился я. – Надо было заняться чем-то…

– Нет, послушай, многие русские нас даже за людей не считают. Говорят, что дикари мы, что в грязи живем. А если кто приедет – только по делу. Мясо купить, рыбу, одежду зимнюю. Никто для нас просто так ничего не делал. Ты и Горн – вы другие. Вы по-нашему живете, как ненэй ненэч…

Я покраснел и опустил глаза в пол. Гаврила, заметив это, отвернулся и торопливо сказал Сергею:

– Ну, пойдем, пойдем, не стой у входа! Нарту разгрузить надо…

Медвежий клык

Я, лежа на шкурах, писал дневник. Горн с Олей продолжали возиться с чехлом для телефона. Гаврила взял свой пояс с клыком медведя, достал нож и принялся затачивать его на тонком бруске. Я залюбовался поясом: из черной кожи, он был украшен тяжелыми бронзовыми накладками, изображающими геометрические фигуры или стилизованные фигурки людей. Сзади на трех медных цепочках болтался массивный клык медведя.

– Гаврила, простите, – обратился я к хозяину, – а что означает клык медведя на поясе?

Гаврила, не отрываясь от работы, ответил:

– У хантов медведь – предок. Очень его почитают, главный праздник – Медвежий день. Тогда медведя в гости приглашают, он в чуме гостит…

– Как это приглашают? – не поверил я. – И он что, приходит?

– Конечно, приходит! – кивнул Гаврила. – Охотники перед праздником идут в тайгу, находят берлогу. Знаешь нашу загадку: «Что такое дыра от удара копья Небесного Охотника?»

– Ну, берлога, наверное? – предположил я.

– Не совсем. Зимой берлоги не видно. Но медведь дышит под снегом, пар поднимается и вытаивает в сугробе маленькое темное отверстие – это и есть дыра от удара копья Небесного Охотника. Так мы берлоги и находим…

– Ну а потом? Медведь что, вылезает и идет в стойбище?

– Нет, конечно! – улыбнулся Гаврила. – Медведя будят, и самый опытный охотник убивает его из карабина!

– Вот так позвали в гости! – невесело усмехнулся я.

Не обратив на мою усмешку внимания, Гаврила продолжал:

– Когда медведь упадет, охотник подбегает к нему и говорит: «О, брат мой! Чья пуля убила тебя? Это не моя пуля убила тебя – тебя убила пуля русского охотника!»

– Ну вообще! – возмутился я. – А русские-то при чем здесь?

– Так говорят, чтобы гнев медведя не обрушился на жителей стойбища, откуда пришел охотник. Впрочем, необязательно русских поминают, можно и на зырян гнев медведя направить или на какой другой народ, – добавил Гаврила, видя мое возмущение. – После этого медведя разделывают и несут в стойбище. Голову кладут на священной стороне, под Торум Сахал, в том чуме, откуда охотник, убивший медведя. Ему же и шкура достается. А мясо варят, и несколько дней праздник идет – мы верим, что наш Старший Брат, Медведь, гостит в стойбище, радуется за своих сородичей. Когда мясо едим, кости не ломаем и следим за детьми, чтобы ни одна косточка в щель между досками пола не провалилась. Потому что после праздника все кости медведя и его череп относят на священное место, где медведь из костей своих возродится и снова в тайгу уйдет. А если какая-нибудь косточка в чуме останется, медведь за ней вернуться может, тогда беды не миновать… А медвежьи святилища легко узнать, их издалека видно – там за много лет горы черепов медвежьих скопились…

– Гаврила, а клык для пояса из черепа выдергивают? – спросил я.

– Нет, медведь сам клык человеку отдает! Мы верим, что юноша взрослым становится, когда первый раз с охоты добычу принесет. Добычу эту – куропатку, песца или зайца – он кому-то из женщин в чуме отдать должен…

– У русских похожий обычай есть! – улыбнулся я. – Первую зарплату надо родителям принести!

– Вот-вот, – кивнул Гаврила. – И у нас так. После этого юноша должен на медвежье святилище пойти. Он там в одиночестве несколько дней проводит, пока к нему Дух Медведя не явится. Тогда Медведь ему клык свой и отдает…

– Это как? – не понял я. – Является дух и вручает парню клык?

– Нет, конечно! Просто достаточно протянуть руку, куда укажет Дух Медведя, и с того места подобрать клык. Их там много лежит, из черепов выпадают. Но просто так брать нельзя, каждому именно свой клык взять надо. Этот медведь, чей клык на поясе, повсюду за тобой ходить будет, защищать от злых духов.

– Гаврила, я вот видел: у старого ханта в Зеленом Яре на поясе четыре клыка висело! – вспомнил я историю с мумией. – Как такое возможно?

– Это значит, он несколько раз смерти в глаза заглянул! – ответил ненец. – Бывает, человек под лед зимой провалился, зверь на него напал, подрал сильно, или заболел серьезно, или еще что – короче, должен был погибнуть человек, но чудом выжил. Тогда идет он снова на святилище и получает новый клык, нового защитника…

– Выходит, тот старый хант трижды с того света вернулся? – пробормотал я, совершенно потрясенный.

– Выходит, вернулся… – кивнул Гаврила.

Ненец или хант?

Гаврила закончил работу и положил пояс на сундучок с инструментом. У меня на языке крутился вопрос, который я уже давно собирался задать, но почему-то стеснялся. Гаврила посмотрел на меня и, словно читая мои мысли, улыбнулся:

– Ну, Костя, о чем еще спросить хотел?

– Гаврила, даже не знаю, как сказать… – замялся я. – Вы вот говорите: у нас, у ненцев. А потом вдруг скажете: мы, ханты. Так кто вы все-таки: ненец или хант?

Гаврила засмеялся, и Мария, отложив шитье, с улыбкой посмотрела на меня.

– Да я и сам не знаю, Костя! – просто сказал хозяин. – По крови я ненец, но воспитали меня ханты, мы дома обычно по-хантыйски говорим. Хотя я четыре языка знаю: ненецкий, зырянский, хантыйский, русский…

Долгая это история. Я совсем маленький был, когда мой отец погиб. Отец обстругивал заготовку для нарты, топор соскочил и в ногу ему воткнулся. Ну, кровь остановили и решили отца к русским отвезти в поселок: рана глубокая была. Но мать моя говорит: нечего к русским ехать, сама его вылечу! Она отвары всякие делала, примочки из трав, да только гангрена у отца началась. Когда его все-таки в поселок привезли, уже поздно было… Остались мы с матерью, я и еще четверо младших. Ох, трудная жизнь началась! Мать у меня ничью помощь не принимала, сама и оленей пасла, и на охоту ходила, и нарты делала. Да только не прокормить ей нас было, совсем мать из сил выбивалась. Тогда старый хант, живший неподалеку, ей и говорит: отдай мне старшего своего, я его кормить буду, всему научу, чему отец научить должен был. Да и от тебя он недалеко будет, рядом живем…

Так я и стал жить у деда. Он мне как родной был, всему меня учил, легенды старые рассказывал, говорил, какие обычаи соблюдать надо. А когда мне исполнилось семь лет, хотели меня в школу забрать. Тогда с этим строго было! С милицией приезжали, отбирали детей у родителей. Спрятал меня дед, так я в школу и не попал. Зато старик мне все-все про тундру рассказал, всему научил, так что лет в шестнадцать я уже опытным оленеводом стал. Матери помогал, на охоту ходил. Потом умер дед мой, и я устроился в совхоз, кочевать начал, мать с младшими к себе забрал. А через несколько лет на Маше женился… Пятеро детей у нас, три дочки и два сына. Сашка, самый младший, сейчас в школе-интернате. Старшие дочери, Катя и Марина, замуж вышли, внуков нам уже родили. Скоро и Олю замуж отдадим, но сначала пусть Сергей женится, жену в чум приведет, а то Маше одной трудно будет, без помощницы…

Мария покачала головой и посмотрела на Олю, которая увлеченно учила моего друга шить оленьими жилами.

– Так что не знаю, Костя, хант я или ненец, – закончил свой рассказ Гаврила. – Маша вот ненка, а Марина наша замуж за зырянина вышла, по-зырянски теперь живет, их обычаи соблюдает. Когда мы все вместе каслаем, то в одном чуме люди трех разных народов собираются! Да ты приезжай летом, сам все увидишь!

– Ну вот, а я вас в своих записях ненцем назвал! – вздохнул я, показав на дневник.

– Ну, значит, буду ненцем! – улыбнулся Гаврила.

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе