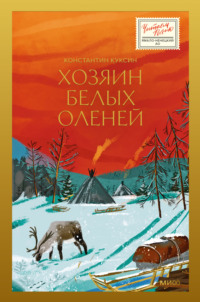

Читать книгу: «Хозяин белых оленей», страница 3

От бревна до хорея

Нарт в хозяйстве оленеводов было много, к тому же все сани были разных типов. Делились они в первую очередь на мужские и женские. Мужские были легче и меньше, женские – выше и тяжелее: женщины перевозили гораздо больше вещей, посуды, одежды. Любая нарта представляла собой сани с двумя массивными полозьями, в заднюю часть которых вставлялись изящные ножки. Они стояли наискосок, играя роль амортизаторов. К ножкам крепились верхние жерди и основа из досок, на которой можно было сидеть либо укладывать на нее вещи. К полозьям деревянными штифтами прибивались подполозки – нярма. При движении по насту или камням дерево быстро изнашивалось, а заменить подполозки было гораздо легче, чем сами полозья: не надо было разбирать нарту. На стойбище все сани стояли в строго отведенных местах: женские нарты – напротив входа в чум, мужские – с противоположной стороны жилища.

– Вот это – мужская нарта, – показывал нам свое хозяйство Гаврила. – Легкая, быстрая. На ней пастухи в стадо ездят, оленей гоняют. А вот – хэхэ хан, священная нарта. В ней как раз иконы и духи наши живут. Считается, эта нарта первая в аргише идет, путь прокладывает, хотя мужчина и едет перед хэхэ хан на легковой нарте. К священной нарте женщинам даже подходить нельзя, и детям – тоже. Если ребенок до священной нарты дотронется – ручки у него опухнут, болеть будут. Тогда придется серебряные монеты искать, к рукам прикладывать. Бывает, что ребенок и ослепнуть может, к священной нарте прикоснувшись. Тогда плохо дело, без помощи шамана не справиться…

Гаврила поправил шкуру белого оленя, которой была накрыта хэхэ хан, и пошел дальше, показывая нам другие сани:

– А вот вандако, грузовая нарта. У нее бортики высокие, чтобы вещи не выпадали. Такие нарты и у мужчин, и у женщин есть, только женские побольше немного.

– Гаврила, а что такое аргиш? – спросил Горн.

– Аргиш – это караван нарт. Они одна за другой ставятся, в строгом порядке. Каждый аргиш один человек ведет. Мужчина – мужской аргиш, женщина – женский. Сколько людей в чуме – столько и аргишей…

Мы с Горном рассматривали разные нарты, все удивительно тонкой работы. В нартах не было ни единого гвоздя, все детали соединялись деревянными штифтами и кожаными ремнями.

– А вот женская нарта, не хан, – Гаврила показал на высокую нарту, где место для сидения было укрыто тентом из бересты, натянутым на каркас из ивовых прутьев. – В такой нарте женщина и ее маленькие дети едут. Вот здесь, под крышей, даже погремушка висит!

Мы заглянули в нарту и увидели погремушку, сделанную из гаек от «бурана», оленьих рогов, бисера и цветного пластика.

– А вот нарта сябу, женская нарта, вроде мужской священной, – продолжал Гаврила. – В женском аргише второй идет. Мы, мужчины, ее не трогаем: там женскую обувь перевозят, очажный лист – все, что со входом в Нижний мир связано… Вот женские вандако, а эта – лабаз охол. Видите, сверху деревянный ящик с дверцей стоит? Там женщина продукты хранит, чтобы звери всякие их не съели. А последней в женском аргише идет нгэту, длинная нарта. На ней жерди чума перевозят, доски пола, нюки – покрышки на чум. У нас по обычаю чум женщины ставят и перевозят его женщины. Хотя мужчины могут помочь – нюки тяжелые на крышу закинуть, например…

– А почему длинная нарта в конце аргиша идет? – полюбопытствовал Горн.

– Ну, ты просто никогда аргиш не видел! – улыбнулся Гаврила. – Олени же в каждую нарту запрягаются. Зимой – по два-три, летом – по пять-шесть: им летом тяжело, по траве и камням нарты тащить приходится. И каждая последующая упряжка веревками или цепями соединяется с идущей впереди. Вот и вытягивается аргиш – пять, семь, а то и восемь нарт одна за другой! Поставь нгэту, длинную нарту, в центр – и олени, идущие сзади, на острые концы жердей чума наткнутся. Именно поэтому и ставят нгэту только в конце аргиша…

Мы с Гаврилой и Горном устроились на деревянных чурбаках позади чума, и хозяин показал нам заготовки для нарт:

– Вот, листвянку мы с Сергеем уже привезли. Хорошее дерево, прочное, на полозья нарт и на ножки пойдет…

– Гаврила, а жерди чума тоже из лиственницы делают? – задал я вопрос.

– Нет, нельзя лиственницу на чум пускать, что ты, что ты! – замахал руками Гаврила. – Поверье у нас есть. Говорят, бродит по миру Сатана невидимый, прячется в стволах лиственниц. А по небу на нарте своей ездит Илья Пророк. Как Сатану увидит – сразу молнией его бьет! Возьмешь листвянку на ол – жердь чума – молния в твой дом и ударит! А вот полозья нарт из лиственницы очень хорошие получаются! Только брать надо сторону южную, прочную. А сердцевину, где Сатана прячется, мы никогда не берем! Олы, жерди чума, мы из молодых елок делаем. Бывает, долго хорошее дерево искать приходится: ровное, высокое, чтобы по всей длине почти одной толщины было. За зиму штук десять найдешь, и то хорошо! Кору снимаем, снизу затачиваем, чтобы в землю втыкался, – и готов ол! Мы вот зимой в тайге кочуем, нам проще. А северные ненцы на зиму в тундре остаются, там деревьев высоких нет. Ох и берегут они олы! Много лет каркас служит, из поколения в поколение переходит. Жерди снизу летом подгнивают, их снова обстругивают. Если наверху чума олы высоко торчат – чум новый; если самыми кончиками соприкасаются – старый чум, много раз уже жерди подстругивали…

Пока Гаврила рассказывал нам про нарты, Сергей притащил длинный березовый ствол и теперь аккуратно расщеплял его вдоль волокон. Гаврила одобрительно посмотрел на сына:

– Молодец, Сергей! Хореи делать будет. Нам хореев хватает, но эти мы у северных ненцев поменяем на ремни из шкуры лахтака, новую упряжь сделаем. Ну, пора и нам с вами за работу приниматься, а то заговорился я сегодня! – Гаврила улыбнулся и открыл ящик с инструментами.

– Вот, Костя, бери скобель и нож мой, – ненец протянул мне свой острый нож с рукоятью из бивня мамонта. – Сделай ножки для нарты. Ты вроде говорил, что умеешь с деревом работать…

Я кивнул. В прошлом году я целое лето провел в Киргизии, где учился у старого мастера делать юрты. Заготовки для юрты вырезались ножом и скобелем, и у меня действительно был какой-то опыт обращения с этими инструментами.

– А ты, Горн, возьми дрель, просверлишь отверстия в заготовках – во-он они лежат, Сергей их давно уже обстругал…

– Гаврила, простите… – мой друг замялся, вертя в руках странный предмет, состоящий из полукруглой формы металлического наконечника, деревянной ручки и кожаных ремней, – а как этой дрелью пользоваться?

– Ну, это просто! Смотри… – ненец взял инструмент, левой рукой сжал деревянную ручку, а правой стал водить взад-вперед, с помощью прикрепленной к дрели небольшой палки раскручивая кожаный ремень. Сверло быстро погружалось в дерево, и вскоре отверстие было готово.

Горн с нескольких попыток освоил необычный инструмент, и работа закипела. Я смотрел, как Гаврила обстругивает дерево: нож ненец держал неподвижно, двигалась только заготовка в другой руке. Я попробовал работать так же, но мне было неудобно и непривычно, и я вернулся к «русскому» способу обработки древесины. Когда я закончил вырезать ножки для нарты, Гаврила одобрительно кивнул и сказал:

– Молодец, Костя! А теперь, если не устал, сделай новое топорище, старое все потрескалось уже…

Я с удовольствием принялся обстругивать березовую заготовку, и вскоре топорище было готово. Я с гордостью показал Гавриле свое изделие.

– Ну-у-у, Костя, кто же так топорища вырезает? – удивленно посмотрел на меня ненец. – Как ты сюда топор надевать будешь?

– Вот так, сверху, как обычно! – показал я.

– Э-э-э, так только глупый русский Иван топор на топорище насаживает! – Гаврила сокрушенно покачал головой. – Таким топором взмахни посильнее – он тебе в лоб и отлетит!

– Можно клинья вбить, мы обычно так делаем! – оправдывался я.

– А мы, ненцы, топор на топорище просто снизу надеваем. Тогда чем сильнее бьешь, тем топор крепче держится! Так-то, Костя… Ладно, сейчас будем полоз сгибать, который я вырезал, мне твоя помощь нужна будет!

Гаврила принес из чума чайник с горячей водой и паяльную лампу. Привязав прочную веревку с двух сторон будущего полоза, он долго поливал дерево кипятком, дополнительно прогревая место сгиба огнем паяльной лампы. Я в это время осторожно скручивал веревку с помощью крепкого бруска. Дерево медленно, но верно сгибалось. Наконец изгиб полоза показался Гавриле достаточным.

– Хорошо, Костя! Теперь пускай сохнет. Дня через три можно будет этот полоз на нарту поставить!

– Гаврила, скажите, – спросил я ненца, – я заметил, что заготовка уже была слегка изогнутой да и потом легко гнулась, не трескалась. Вы уже до этого дерево распаривали и сгибали?

– Нет, зачем? – удивился Гаврила. – Мы такое дерево в лесу находим. Обычно по берегам рек, оврагов такие лиственницы растут. Ствол такой листвянки у корня уже изогнут, его только обработать да подогнуть немного – и готов полоз! Завтра в лес поедем, покажу тебе, как дерево хорошее выбирать надо…

Сергей тем временем, расщепив березу на четыре бруска, выстругивал из них длинные и тонкие хореи. Я залюбовался его работой, а Гаврила сказал:

– Березовые хореи – самые хорошие: легкие, прочные. Можно, конечно, и из елки сделать хорей, это проще. Но березовый каждый оленевод мечтает иметь! Сейчас Сергей их обстругает, потом на концы шарики из рога оленя вырежет – и готово! На такие хореи летом мы много чего поменять сможем…

За работой время летело незаметно, мы не замечали и мороза, хотя температура не поднималась выше минус двадцати градусов. Но вот солнце коснулось верхушек лиственниц далекого леса, и Гаврила отложил скобель:

– Ну, все на сегодня! Темнеет уже. Хорошо поработали, можно теперь и чай попить!

– Или даже чаище! – улыбнулся я, отряхивая штаны от березовых стружек.

Мертвая дорога

Утром мы с Горном и Гаврилой отправились к реке, где ненец присмотрел хорошую лиственницу для полоза нарты. Гаврила, в отличие от Сергея, вел «буран» осторожно, и снегоход плавно переваливался на снежных застругах. Мы миновали удивившую нас просеку, которую пересекали с Горном на пути к стойбищу, и остановились на берегу Полуя.

– Вот, Костя, смотри! – сказал Гаврила, подходя к лиственнице, росшей прямо на обрыве. – Видишь, ствол внизу изогнут? Из такого дерева легко полоз сделаем. Ну, давай сам спили. Только не забудь у Хозяина спросить, как я учил…

Подойдя к дереву, я коснулся щекой шероховатой, поросшей лишайником коры. Каких-то специальных слов я не знал, с деревом разговаривал первый раз в жизни и поэтому прошептал первое, что пришло в голову: «Хозяин Леса! Нарту делаем для Гаврилы, им кочевать скоро! Так что возьмем мы эту листвянку, ты уж не обижайся!»

Я завел бензопилу, и скоро лиственница с шумом рухнула в снег. Обработав ствол, мы загрузили его на нарту. Гаврила был доволен и одобрительно поглядывал на нас с Горном.

– Гаврила, скажите, а что за странную просеку мы видели по дороге? – спросил мой друг. – Кто здесь лес валил, так далеко от поселка?

– Это не просека, Горн, – очень серьезно сказал Гаврила. – Это железная дорога…

– Как – железная дорога? – в один голос воскликнули мы. – Откуда она здесь? На карте ее нет вроде…

– Это Мертвая дорога, – ответил ненец. – Давно ее строили. Мне дед рассказывал, сам я еще маленький был. Сталин хотел железную дорогу от Салехарда в Надым проложить. Пригнали сюда заключенных, они и строили эту дорогу. Говорят, шпалы здесь на человеческих костях лежат… Кое-где еще бараки сохранились, мосты. Поехали, покажу вам…

Мы отстегнули нарту, втроем сели на снегоход и выехали на просеку. Метров через триста Гаврила остановил машину.

– Вот, смотрите! В этих бараках люди жили…

Из-под снега торчали стены разрушенной постройки. Серые от времени бревна, гнилые доски, ржавые гвозди. Сквозь остатки барака, как и сквозь полотно железной дороги, уже проросли лиственницы и березы…

– Гаврила, гляньте! А это что за памятник? – Горн показал занесенный снегом обелиск с жестяной звездой.

– Один раз заключенные бежали и убили многих красноармейцев. Этим красноармейцам и памятник поставлен. Зэков же мертвых прямо под полотно дороги укладывали…

Мы с Горном содрогнулись. События далекой страшной эпохи оживали перед глазами…

Гаврила вновь завел «буран», мы проехали чуть дальше, и ненец показал нам разрушенный мост через один из притоков Полуя.

– Очень большая работа была. Одних мостов сотни построили. Почти до Надыма дорога дошла. Первое время, говорят, даже поезда здесь ходили. А потом Сталин умер, и оказалось, что не нужна никому эта дорога. Теперь вот она вся лесом заросла…

Мы с другом молчали, потрясенные, а Гаврила добавил:

– Когда стройка шла, ненцы боялись рядом кочевать. Беглые зэки, бывало, целые стойбища вырезали, чтобы оружие получить или еду. Да и красноармейцы не лучше были: оленей наших стреляли, отбирали теплую одежду… А потом дорога мертвой стала. Не любим мы это место. Говорят, по ночам здесь люди умершие ходят, плачут, зовут кого-то. Кто услышит их – того они с собой заберут, утащат в мерзлую насыпь. Мы, когда кочуем, стараемся Мертвую дорогу днем пересечь, никогда здесь не останавливаемся. Это уж я заехал, чтобы вам показать, чтобы знали вы… А теперь давайте-ка возвращаться, нам еще нарту с бревнами до чума везти!

Гаврила развернул снегоход, и мы поспешили уехать из проклятого места.

Первый пойманный олень

Дни шли за днями. Из поселка приехала семья родственников Гаврилы – до этого их чум, соседний с нашим, стоял пустым. Виктор и Алевтина привезли своих детей, Колю и Егора, озорных мальчишек шести и семи лет. Ребята целыми днями бегали по стойбищу, катая на веревочках аккуратно вырезанные из дерева модельки «буранов». Гаврила сокрушался:

– Мы, когда маленькими были, нарточки вырезали, оленей из стружек делали. А теперь всем снегоход подавай! Они Сережку моего замучили: сделай «буран», сделай «буран»! Он им разные «буранчики» вырезал, у Кольки вон даже фара горит! А Егорка говорит: надоел «буран», хочу «ямаху»! Ох и посмеялись мы тогда с Витей, отцом его! Вырезал ему Сергей «ямаху» с одной гусеницей, и даже спинка сиденья откидывается!

Когда мальчишкам надоедало катать свои «бураны», они возились с собаками или гоняли по стойбищу авок, играя в «оленеводов». Нас же Гаврила в свободное время учил бросать тынзян – ненецкий аркан.

– Без этой науки не стать хорошим пастухом! – говорил Гаврила, складывая кольца аркана. – Мы детей лет с четырех-пяти уже учим тынзян метать!

Гаврила воткнул в землю шест-хорей, и я попробовал накинуть на него петлю тынзяна. Но не тут-то было – мой аркан просто пролетел мимо шеста! Со второй попытки я попал арканом в шест, но петля запуталась в полете. У Горна дела обстояли не лучше: тынзян или перелетал шест, или не долетал до него.

– Ничего, научитесь! – успокаивал нас Гаврила. – Главное – тынзян правильно сложить. Вот так, смотри, Костя: первая петля чуть больше, остальные ровно идут, потом все петли аккуратно на две части разделяем – и готово! Когда бросаешь, кистью работай, а не всей рукой. Тынзян должен сверху на оленя упасть, а не сбоку. Если далеко олень – в левой руке у тебя половина тынзяна смотана. Как петля полетит, начинай плавно эти петли вытравливать, вот так, смотри!

Гаврила ловким движением, почти не глядя, бросил аркан, и петля через мгновение захлестнулась на хорее.

– На хорей легко кидать! – сказал Гаврила, сматывая аркан. – А вот бегущего оленя поймать – это да, долго учиться надо…

На другой день в стойбище приехал друг Гаврилы, Григорий. Этот ненец жил в поселке, работал в управлении оленеводческого совхоза. Как рассказал Гаврила, все оленеводы были приписаны к совхозам, получали зарплату – правда, мизерную.

– И женщины у нас зарплату получают, – говорил Гаврила. – Вот моя профессия называется «оленевод», а профессия Марии – «чумработница». Так в трудовых книжках и записано. Пенсии нам дают, прибавку за каслания – «кочевые» называются, их даже дети получают, которые с родителями кочуют. Немного, но все-таки… Деньги нам в тундре особенно не на что тратить, все на книжку зачисляют. Оно и хорошо: можем раз в год позволить себе или генератор новый купить, или телевизор с плеером…

Гаврила решил подарить другу оленя. Для этого надо было отправиться в стадо, которое паслось в нескольких километрах от стойбища.

– Да, давно оленей своих не проверяли! – покачал головой Гаврила. – То нарты чинили, то еще что. Надо, надо поехать! И тебе, Гриша, хорошего оленя найдем, и стадо посмотрим!

Для поездки Гаврила выдал нам с Горном ненецкую одежду: теплые шубы с капюшонами, пояса с ножами и клыками медведей.

– Ну вот, теперь вы настоящие оленеводы! – Гаврила улыбнулся, посмотрев на нас. – Сейчас покажете, как научились тынзян кидать!

В стадо отправились на нескольких «буранах». Поехали Анатолий, Виктор с мальчишками, Гаврила, Гриша, Сергей и мы с Горном.

– Работы много может быть! – сквозь шум двигателя кричал Сергей, сидевший на нарте рядом с нами. – Поэтому все мужчины поехали! Оленей ловить будем, осматривать!

Снегоходы летели по заснеженной лесотундре, проваливаясь в глубокие ямы, взбираясь на берега застывших рек. Кое-где приходилось спрыгивать с нарты и заталкивать снегоход на особенно высокую кручу. Когда мы въехали на очередной обрыв, Горн схватил меня за рукав малицы и закричал:

– Смотри, Костик! Вот же они, олени! Как их много!

Действительно, прямо под нами в широкой долине паслось стадо северных оленей. Серые, пестрые, белые, черные, с рогами и без рогов, олени неспешно бродили небольшими группами между двух безлесных сопок, разбивая копытами наст и доставая из-под него ягель, траву, ветки кустарничков. Ненцы заглушили двигатели «буранов», взяли арканы, веревки и пошли вниз, охватывая стадо полукольцом.

– Вот наше стадо! – на ходу рассказывал Гаврила. – Здесь и мои олени, и Анатолия с Виктором, и совхозные. Маленькое стадо, голов триста. Мы сейчас их к сопке загоним, посчитаем, осмотрим. Вы идите и руками размахивайте, как мы. Кричать не надо, вообще сильно не пугайте их, они дикие почти, человека боятся!

Мы с Горном вместе со всеми медленно пошли в сторону стада, взмахивая руками, как учил Гаврила. Олени настороженно смотрели на нас и потихоньку отходили, продолжая на ходу выкапывать ягель из-под снега. Коля с Егором бежали впереди и вовсю махали рукавами малиц, подражая взрослым. Вскоре все стадо сбилось в кучу у подножия сопки. Оленеводы смотали арканы и мягкой, пружинистой походкой двинулись вперед.

– Костя, Горн! – крикнул нам Гаврила. – Вы стойте там. Если олени побегут, загоняйте их обратно!

Мы вместе с Колей и Егором остановились и принялись махать руками, отгоняя особо резвых животных.

– Кхр-р-кхя-яр-кхыр-р! Кх-хя-кхыр-кх-хя! – подражая голосам оленей, подкрадывался к стаду Анатолий.

Мгновенное, незаметное движение рукой – и петля аркана охватила шею крупного черного оленя. Животное вырывалось, вздымая копытами снег. Анатолий упал на спину, выставив вперед левую ногу, и стал сматывать аркан, подтягивая оленя к себе. Когда олень оказался совсем близко, Анатолий вскочил, схватил животное за рога, резко нагнул ему голову и повалил на землю. Подбежавший Сергей помог связать оленю ноги.

– Так, один готов! – крикнул Анатолий. – Витя, давай того бери, пегого с пятном!

Арканы взлетали один за другим, оленеводы падали на землю, бегали, скручивая кольца тынзянов, связывали пойманным оленям ноги. Мы с Горном как завороженные смотрели на слаженную работу ненцев, не забывая при этом отпугивать оленей, пытавшихся прорваться сквозь кольцо людей.

– Костя! Покажи, чему научился! – подбежал ко мне Гаврила и протянул свой тынзян.

Я аккуратно смотал кольца аркана и пошел в сторону стада, пытаясь подражать звукам, которые произносили оленеводы.

– Кя-кя-кхя! Кхя-кхя-кя! – ласково подзывал я оленей, но они, едва заметив меня, тут же отбегали на недоступное для броска аркана расстояние.

«В чем дело? – думал я, перебирая пальцами кожаное переплетение тынзяна. – Может, у меня акцент не тот? Или я выгляжу по-другому, сапоги-то я не поменял на кисы? А может, запах другой? Может, они чуют, что я не свой?»

Как бы там ни было, олени от меня разбегались. Краем глаза я заметил, что Виктор и Анатолий с улыбкой поглядывают в мою сторону.

«Нет, я вам докажу, что тоже чего-то стою! – с азартом думал я, глядя на улыбающихся ненцев. – Не подведу Гаврилу, он столько учил меня этот аркан проклятый кидать!»

В этот момент я заметил оленя, который не убегал от меня, а спокойно лежал, лишь поводя ушами в мою сторону.

«Ну все, ты мой!» – радостно подумал я и решил подойти еще ближе для уверенного броска. Я подкрадывался осторожно, слегка нагнувшись, и олень явно не ожидал подвоха.

«Хэ-эй!» – крикнул я, выпрямляясь и одновременно бросая тынзян. Кольца аркана раскручивались как в замедленном кино, и вот петля упала точно на шею оленя. Я припал на одно колено, вытянул вперед правую ногу и стал сматывать аркан. Мой первый пойманный олень бился, поднимая тучи снега, но идти ко мне явно не собирался.

«Ах, вот ты как! Ладно!» – я вскочил и, сматывая тынзян, помчался к бьющемуся в снегу животному. Я уже ликовал, предвкушая одобрительные возгласы оленеводов, как вдруг услышал за своей спиной… хохот!

Анатолий с Виктором, бросив арканы, сидели на снегу и покатывались от смеха. Подбежавший Сергей, увидев меня, тоже захохотал. Гаврила с Гришей еле сдерживали улыбки.

– Чего вы смеетесь-то?! – возмущенно обернулся я к оленеводам, не ослабляя натяжения аркана. – Я же поймал оленя!

– Пойма-ал! – задыхался от смеха Анатолий, утирая слезы. – Конечно, ты его поймал! Мы ведь этому оленю только что ноги связали!

Я отпустил аркан и сел в сугроб. Пойманный мною олень по-прежнему лежал, не собираясь никуда убегать.

– Ладно, дружище, не расстраивайся! – смущенно сказал Горн, подойдя ко мне. – Ты хоть аркан на него смог набросить, у меня так до сих пор не получается!

– Спасибо, старина! – вздохнул я, поднимаясь и отряхивая снег с малицы. – Ну, пойдем обратно к мальчишкам, будем свою работу делать: смотреть, чтобы эти зверюги не разбежались по всей тундре!

Еще около часа ненцы отлавливали оленей, разбивали стадо на группы, считали животных. Гаврила объяснил нам, как оленеводы ищут ягель, определяя продуктивность пастбища.

– Вот это – наша лыжная палка, у ненцев на лыжах с одной ходят, не с двумя. – Гаврила протянул нам ненецкую лыжную палку, нечто среднее между веслом и лопаткой для уборки снега. – Снег копаем по пути, смотрим, сколько ягеля, на много ли дней оленям хватит…

С этими словами ненец копнул снег под ногами, внимательно посмотрел на обнажившийся мох и кустарнички и сказал:

– Здесь еще неделю оленей пасти можно. Потом дальше погоним, на север. Да и чум перенесем поближе к пастбищу. В конце апреля каслать начнем, чтобы по льду Обь перейти. А потом на все лето – к Карскому морю! Сюда только в ноябре вернемся, а то и к новому году…

Я мысленно прикинул, какое расстояние проходят оленеводы за год, и присвистнул – получался маршрут протяженностью более тысячи километров!

Гаврила, словно прочтя мои мысли, произнес:

– Да, далеко кочуем! Иногда поближе, на Полярный Урал. Но стараемся до моря дойти. Там ветер, гнус сдувает, пастбища прибрежные хороши для оленей. Люблю я те края…

Оленя, которого я «поймал», и еще одного загрузили на нарты, и мы поехали обратно в стойбище. «Моего» оленя Гаврила подарил Грише.

– Ну, Костя, спасибо! – улыбнулся пожилой оленевод. – В поселке расскажу, как русский друг мне оленя поймал!

Я покраснел, а Григорий легонько хлопнул меня по плечу, завел свой «буран» и вскоре скрылся за ближним лесом. Другого оленя Гаврила отвел за чум и привязал к нарте.

– Этого сегодня забьем, – сказал ненец. – Мясо кончилось, да и давно свежей оленины не кушали.

С этими словами Гаврила достал свой острый длинный нож, подошел к оленю и начал что-то тихо нашептывать ему в ухо. Олень успокоился, доверчиво ткнулся носом в малицу ненца. Гаврила ласково погладил животное, почесал ему за ухом и молниеносным движением воткнул нож между ребер оленя. Олень всхрапнул, его большие влажные глаза подернулись поволокой, он опустился на колени, а потом упал на бок. Гаврила опустился на корточки и поглаживал оленя, пока не прекратились конвульсии. Горн отвернулся и пошел помогать Сергею чинить «буран».

– Что, Костя, умеешь разделывать? – спросил меня Гаврила.

– Баранов разделывал в Монголии, помочь могу, – кивнул я.

Способ разделки животных у ненцев не отличался от монгольского. Кочевники степи и тундры очень ценили кровь животного, поэтому главным принципом было не пролить кровь на землю. Мы с Гаврилой сняли шкуру, тушу перевернули и аккуратно разрезали надвое. Вскоре на забрызганном кровью снегу лежали две половинки оленя, как огромные чаши, наполненные кровью. Гаврила достал желудок, выдавил из него содержимое и с помощью эмалированной кружки аккуратно перелил кровь в этот своеобразный сосуд.

– Вот так кровь храним. Она там закисает немножко, очень вкусной становится, густой. Да ты же пробовал в первый день, как к нам пришел! – вспомнил Гаврила.

Внутренности хозяин сложил отдельно и принялся разрезать тушу, время от времени предлагая попробовать мне особенно вкусные, на взгляд ненца, кусочки. Вскоре меня уже мутило от крови и сырого мяса.

– А вот это «чепуха», Костя, попробуй! – Гаврила отрезал какую-то жилку и протянул мне.

– Как-как? Чепуха? Смешное название! – с вымученной улыбкой сказал я, с трудом проглатывая теплый кусок жира. – Гаврила, вот мы тут с вами все самое вкусное едим, а Горна даже не позвали!

– Ой, правда! – смутился ненец. – Он ушел сыну помогать, я и забыл про него!

– Гаврила, я пойду Сереже помогу, а Горна к вам отправлю. Пусть он тоже полакомится!

Сказав Горну, что его зовет Гаврила, я с увлечением стал промывать карбюратор «бурана», улыбаясь тому, как ловко избавился от неожиданного ужина из сырого оленя под холодными звездами.

Правда, Горн потом еще несколько дней отказывался есть любое мясо – и сырое, и вареное, – а меня называл предателем…

На следующее утро Гаврила попросил меня помочь ему… похоронить оленя! Увидев недоумение на моем лице, хозяин объяснил:

– Вчера мы оленя забили. Его голову по обычаю похоронить надо. Нельзя голову оленя просто в тундре бросить: так сделать – это оленя не уважать, не любить…

Взяв череп оленя, ненец подошел к молодой лиственнице, которая росла недалеко от чума. Ловко накинув тынзян на вершину дерева, Гаврила начал сгибать его.

– Помогай, Костя! Почти до земли согнуть надо! – крикнул ненец. Я взялся за свободный конец аркана, и вскоре молодая лиственница коснулась верхушкой моего лица.

– Теперь держи, Костя, а я голову привяжу! – сказал Гаврила и принялся заранее припасенной веревкой приматывать череп оленя к верхушке дерева. Когда работа была закончена, мы плавно распрямили лиственницу и сдернули тынзян.

– Ну вот, теперь хорошо! – улыбнулся Гаврила, взглянув вверх. – И мордой на юг смотрит, все как положено! Дух оленя теперь спокоен будет…

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе