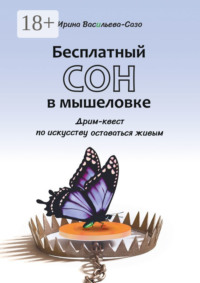

Читать книгу: «Бесплатный сон в мышеловке. Дрим-квест по искусству оставаться живым», страница 3

С чего начать возвращение к подлинности? С правильных вопросов

«Если вопрос задан правильно, ответ будет неожиданным»

Авессалом Подводный

Подлинность – это особое состояние, тот контакт с Внутренним Центром, в котором привычные ценности наконец-то обретают соразмерность и встают на свои места. Когда появляется уверенность, что это именно то, на что стоит тратить свою уникальную жизнь, – и нам сразу кажется не таким уж важным, насколько трудным и затратным является ее достижение.

Чтобы развернуться к подлинности, нужно уметь позволять себе становиться открытым и чувствительным. Открытыми нам помогают стать вопросы, а чувствительность связана с умением тонко и полно улавливать на них ответы.

Вопросами мы направляем свое внимание, а если они еще и правильные, то способны направлять его далеко, в те области, которые нам еще неведомы. Терпение и чувствительность позволяют дождаться непростых ответов, которые могут оказаться вовсе не о том и не там, где мы их привычно ожидаем – иными словами, мы можем получить информацию из той области, с которой еще не знакомы.

Вот почему научиться задавать себе правильные вопросы – очень важный навык. В работе со сновидениями в Символопластике без него никак не обойтись. А научившись, можно с успехом использовать в любых других сферах жизни.

Прежде чем рассмотреть правильные вопросы, обратимся к тому, какие вопросы я считаю неправильными.

Такие вопросы звучали бы так: «Ну а что тут поделаешь?» (замаскированный риторический вопрос). Автоматически ожидаемый ответ: «А ничего не поделаешь…»

К таким же неправильным в этом психологическом контексте относятся также вопросы типа «Кто виноват?», которые, если вы, конечно, не работаете в суде, редко являются уместными.

К правильным вопросам можно отнести следующие:

– Зачем мне дана та ситуация, в которой я нахожусь?

– Какую неочевидную выгоду я получаю от нее?

– Какой урок я могу из нее вынести?

Психологи знают о таком феномене, как «вторичная выгода». Это удерживание невыгодной для себя ситуации ради неосознаваемых вторичных целей. Например, больной серьезной болезнью, решившись честно взглянуть внутрь себя, обнаруживает, что ему выгодно болеть, ведь можно разрешить себе «безнаказанно» делать или не делать то, что в другом случае подверглось бы осуждению. «Эта ситуация с болезнью мне дана, чтобы не ходить на нелюбимую работу или воздержаться от тоскливого посещения тещи». У Эрика Берна такой вариант поведения описан как «деревянная нога». «Ну что вы хотите от человека с деревянной ногой и фарфоровой челюстью?»10

Случай из практики. Умение задавать правильные вопросы.

Одна из моих клиенток, Элла, длительно страдала головными болями, пока в один прекрасный день не осознала, что эта боль ей нужна, чтобы постоянно получать сочувствие и заботу от окружающих. Отказавшись от этой сомнительной «выгоды», ей удалось справиться с головными болями.

Но тут возникла неожиданная проблема: появились трения и конфликты с родственниками, для которых ее выздоровление нарушало сложившийся годами баланс, и лишало их возможности воспринимать себя героями и мучениками. И на новый вопрос, зачем ей нужна возникшая ситуация, Элла мужественно ответила себе так: для того, чтобы научиться жить в тех некомфортных условиях, когда я раздражаю людей.

Это был мощный по смелости и честности ответ. Возможно, он-то и выявил прочную позицию женщины, которая до поры считала себя слабой и беспомощной.

Благодаря этой позиции ей удалось изменить свою жизнь так, что та наконец-то стала ее жизнью, и Элла чувствовала себя «в своей тарелке».

Знаками, что вопрос задан правильно, могут быть такие ответы: «чтобы понять что-то…», «чтобы научиться чему-то…»

Умение задавать правильные вопросы – это настоящее искусство, и начать можно было бы со следующих:

– «Чего бы я по-настоящему хотел от этой жизни?»

– «Что я готов изменить в жизни, чтобы она стала более интересной, наполненной и счастливой?

– «К каким изменениям я готов прямо сейчас?»

– «На что мне обратить внимание в ближайшее время для того, чтобы…?»

Список можно продолжить. Умение ставить правильные вопросы – достойный навык, которому стоит научиться. И вот что интересно отметить. На некоторые из этих вопросов, даже на самые непростые, можно получить достаточно быстрый ответ. А знаете почему?

Потому что наше бессознательное уже давно его приготовило, но без повода – без вопроса, а, значит, готовности его услышать – не делало его до поры достоянием сознания.

Критерием правильного вопроса (и ответа) является удивление, «ага-реакция». «Ах, вот оно что!» – удивленно реагирует психика.

Но все же в большинстве случаев получить быстрые ответы невозможно: для них нужно время. И вот они-то и являются самыми ценными. Ведь для их получения необходимо, чтобы бессознательное погрузилось в неведомые глубины, связанные с многомерными психическими процессами, которые включают телесные импульсы, тонкую динамику и эмоциональные компоненты.

Правильный вопрос – это вектор нашего внимания.

Когда в соответствии с этим вектором приходят в движение психические процессы, то менее значимые вопросы и связанные с ними проблемы исчезают сами по себе, поскольку являются частными случаями, «вложениями» более точных вопросов. И тогда происходит маленькое чудо: когда из огромной кучи проблем остается то скромное количество ограниченных задач, с которым человек способен справиться.

Когда мы говорим о неожиданности ответа, это означает, что в его многомерном образе может оказаться все что угодно. Непривычные и даже странные зрительные образы и предметы; привычные предметы в неожиданных обстоятельствах; слова в непривычных словосочетаниях, непостижимо открывающие как ключом доступ к психическому ресурсу.

Таким неожиданным ответом может стать попавшаяся на глаза строчка текста, глубокая или парадоксальная по содержанию. Точная пословица, яркий лозунг, смешная картинка.

Да и встретиться они могут где угодно: в книге, в статье, в стихотворении. При случайном просмотре телепередачи, на рекламном плакате по дороге или в подземном переходе – в любом месте.

Но самые точные, пожалуй, все же придут в сновидении. Чтобы напомнить нам о действительно важном и глубоком в нас: о чуде жизни.

Почему важные ответы приходят в сновидении

Сон – это особая территория психики, относительно свободная от контроля и цензуры сознания. Во сне мы можем окунуться в фантастические события, поскольку воспринимаем реальность свободным расслабленным телом. Может быть, поэтому во многих языках сон является синонимом мечты: Dream (англ.), Traum (нем.).

На протяжении всей истории человечества ко сну относились с большим уважением. Для людей шаманской культуры сновидение было не только самым важным, но и порой единственным вызывающим доверие источником информации о главных вопросах бытия: о смысле своего предназначения, о том, чему посвятить свою жизнь…11

Молодые люди, чтобы стать мужчинами и полноценными членами племени, отправлялись в дальний поход за особым сновидением. Они лишали себя привычной пищи, ночевали в непривычном месте, например, на ветвях деревьев, чтобы отграничить обыденную жизнь от иной, связанной со сновидением. И в ответ получали особое сновидение, которое они называли Большим Сном. Именно в нем они открывали для себя ценный ответ на вопрос о предназначении.

Древние греки тоже отправлялись в дальний путь через оливковые рощи к храму Аполлона в Дельфах, чтобы там – во сне – узнать ответы на волнующие вопросы.

Древние даосы относились к снам с большим трепетом. Для них важны были ритмы, по которым существует Вселенная, поэтому сон воспринимался частью подобного вселенского ритма, ведь за ним следовало пробуждение. А «Великий Сон для них означал Великое Пробуждение».12

Такие маститые психологи, как Фрейд и Юнг, обращались к сновидениям, как к свободной территории психики в поиске ответов на нетривиальные вопросы – о психологической свободе. Ведь там, где ослабляется контроль и цензура, психика может иными, невербальными средствами говорить о том, что способствует естественному протеканию процессов, а что сдерживает психологическую свободу. Что связано с болезненными точками опыта, а что соединяет нас с масштабными космическими процессами.

Сновидение является удивительно гибким и пластичным явлением. Поэтому оно способно подстраиваться под наши ожидания и концепты.

Будучи многомерным явлением, оно способно откликаться и поворачиваться в сторону нашего рационального сознания именно теми гранями, с которыми связаны наши ожидания. Поэтому так легко получать знаки для «подтверждения» практически любых психологических и философских концепций через материал, который дает нам сновидение.

Вот почему те, кто придерживается фрейдистских взглядов, имеет больше вероятности увидеть во сне вытесненные сексуальные символы, что станет для них подтверждением истинности этого подхода. Тем, кому ближе Юнг, скорее встретятся с иными символами и архетипами.

А представители шаманических и даосских взглядов вполне могут рассчитывать увидеть Большой Сон, в котором получат энергию и информацию об их миссии, о смысле их предназначения.

Если исходить из того, что сновидение гибко подстраивается под теоретические концепты сновидца, то возникает вопрос: как мы могли бы практически использовать сей факт?

На мой взгляд, самое важное в сновидении – это ответы на вопросы о нашей уникальности и подлинности, о том, куда повернула наша живая душа и как получать сигналы об этом от своего Внутреннего Центра.

Глава третья

Миф о величайшей утрате человечества как метафора отдаления от Внутреннего Центра

«О величайшем следует знать одно: существует»

Лао-цзы, Дао дэ цзин

Есть ли у человека и человечества такое место, такая структура психики или такой ценный опыт, который давал бы надежду на счастье и благополучие?

Вопрос отнюдь не простой и не праздный. Мистики, пророки, ученые, исследователи пытаются на него ответить на протяжении всей человеческой истории. Ведь если можно описать такой опыт, появляется шанс лучше понять, что же мешает нам быть с ним в контакте и получить точные инструменты его достижения.

Для некоторых моих выдающихся коллег, таких, как основатель телесной психотерапии Вильгельм Райх, ответ на этот вопрос был принципиальным.

Он утверждал, что такой опыт существует. И это несмотря на то, что сталкивался в своей повседневной психотерапевтической практике с людьми, чьи чувства «заморожены», а тело настолько напряжено, что своей жесткостью напоминает «мышечный панцирь», который необходим, дабы не дать вырваться на свободу сильным подавленным эмоциям гнева, страдания или печали.

Райх был уверен, что за слоем мышечного панциря находится слой отвергаемых обществом чувств, которые индивиду приходится сдерживать ценой большого напряжения и психосоматических расстройств. Но пройдя этот слой, есть шанс продвинуться дальше и найти контакт со здоровым ядром психики. Именно в этом ядре находится источник свободного протекания энергии и психических процессов – всего того, что наполнено радостью и удовольствием.

В заочном споре со своим учителем Зигмундом Фрейдом он упрекал того в недооценке здорового ядра. Для меня этот спор важен потому, что если существование здорового ядра игнорировать, то исчезает смысл в его поиске и налаживании с ним полноценного контакта со стороны клиентов.

В представлении Райха отсутствие акцента на радости и удовольствии перемещает фокус внимания человека на бесконечный поиск сдержек и противовесов в психике13. А без ценности жизненности, куда входит способность испытывать удовольствие и чувственность, ее место занимает ценность избыточного героизма и восприимчивость к разрушительным идеям.

Райх считал, что такое игнорирование здорового ядра теоретически может лить воду на мельницу тех политиков, которые призывают отказаться от своего «Я» во имя «великих идей». Здоровая чувственность, включающая сексуальность, чужда идеям и импульсам, направленным на разрушение и насилие. В этом смысле в его представлении не может существовать такого явления, как «сексуальное насилие» – это оксюморон.

Вот почему мне видится опасным игнорирование наличия такого здорового ядра, Внутреннего Центра. Ведь если не верить в его существование, то нет и причин искать его, анализировать и тратить время на способы его достижения.

Важность Внутреннего Центра

В следующих главах мы подробно рассмотрим сновидение как послание от Внутреннего Центра, как историю, рассказанную расслабленным телом о том, в чем нуждается наша живая душа.

Мы увидим ситуации и примеры, когда человек теряет психологическое равновесие, слишком удалившись от своего Внутреннего Центра, как срабатывает защитный механизм, помогающий возвратиться к этому равновесию, и как это отражается в сновидениях.

Особое внимание мы уделим теме приближения и удаления от Центра и связанными с этой динамикой привычками и сверхценными идеями, выработанными под давлением социальных норм.

Важно отметить, что, подобно тому, как органы равновесия на физиологическом уровне пытаются вернуть тело в сбалансированное состояние, внутренние психические процессы посредством особых механизмов пытаются возвратить нас к Внутреннему Центру. Ведь именно в контакте с ним удается воспринимать мир более реалистичным, а отдельные явления в мире – связанными и соразмерными.

И прежде, чем обратиться к сновидениям как к намекам и подсказкам от Внутреннего Центра, рассмотрим его особую роль для нашей психики в целом.

Так, для нашего современника, основоположника биосинтеза Дэвида Боаделлы, поддержанию полноценных контактов со своим центром и «центрированию» отводится важная роль в реинтеграции разнонаправленных психических процессов14.

Храм Аполлона в Дельфах, в котором эллины через сновидения получали советы и предсказания, был построен в непосредственной близости с символическим центром, который они называли «Пуп Земли».

В Древнем Китае он виделся как та инстанция, которая, подобно камертону, позволяла человеку настроиться на особую волну, связанную с полноценным опытом. Для древних китайцев это было неперсонифицированное Дао.

В даосизме символически раскрывается слой за слоем то, что лежит в основе и приближает нас к Внутреннему Центру, который рассматривался как образец (камертон). «Человек берет за образец Землю, Земля берет за образец Небо, Небо берет за образец Дао, Дао берет за образец самоестественность» (Цзы жань)15. По мнению Малявина, «идеал даосизма в конечном итоге сводится к следованию своей изначальной природе и к соединению с природой как таковой».

Для человека иудео-христианской культуры это ассоциируется с пребыванием прародителей в раю – месте невероятных возможностей в близком присутствии Бога, в данном контексте – персонифицированного варианта Внутреннего Центра.

Миф об этом бесценном опыте с последующей его утерей после изгнания из рая для нас наиболее интересен, поскольку касается по-настоящему глубоких причин того, что происходит на архаических уровнях нашей психики. Ко многим явлениям мы привыкли и не замечаем их противоречий и драматизма, пока что-то в нас не начинает настойчиво пытаться вернуть нам потерянное равновесие.

Утерянный ценный опыт целостности и подлинности в мифологии различных культур

«В глубинах хаоса кроется чудесное. Приподними завесу тайны»

Лао-цзы

Не только здоровье, счастье и благополучие сложно описать, пока мы в нем пребываем – в подобные моменты точка внимания сдвигается в состояние, в котором мало привычных слов, разве что поэтические метафоры. Гораздо проще это удается тогда, когда мы это чудесное состояние теряем. Возможно, поэтому библейское описание деталей пребывания человека в «идеальном месте» – в райском саду – в непосредственном контакте с Богом (Внутренним Центром) также связано с потерей подобного ценного опыта, с «изгнанием из рая».

Может быть, поэтому мы поколениями помним и бережно храним важную историю о потере опыта целостности как известный нам иудео-христианский миф об изгнании из рая.

Глубинная память об утраченной гармонии между телесным и духовным, то чувство в нас, которое вопреки привычкам и логике, указывает, кем мы пришли в этот мир, свидетельствует о том, что нам изначально присуща эта целостность и неразделенность, которые в процессе эволюции человечество по каким-то причинам утратило.

Это чувство иногда просыпается и словно призывает нас из своей глубины архаичных пластов психики. Это зов по чему-то сокровенному, изначальному, по возвращающему нас обратно к себе подлинному (как рыбу, стремящуюся к заветному нерестилищу, где она когда-то появилась на свет). Память об утраченной гармонии зафиксирована у самых разных народов во многих мифах и легендах, дошедших до нас. Наиболее близким и понятным для человека европейской культуры является описанный в Библии миф об изгнании Адама и Евы из рая.

Он является метафорическим описанием потери контакта с Внутренним Центром, а вместе с ним, изначального психического баланса.

Нераздельность, потерянная при изгнании из рая

«Свобода подобна тайному обряду.

Захочешь улучшить – оскудеет.

Захочешь подчинить – исчезнет»

Лао-цзы

Если рассматривать библейский рай как описание ценного человеческого опыта мифологическим языком, то выяснится, что пока наши прародители в нем пребывали, знали они о нем не так уж много. А вот потеря этого опыта, зафиксированного в мифе об изгнании из рая, дает гораздо больше пищи для размышления.

В Библии рай описывается как сад – место, где мужчина и женщина живут в полной гармонии с Богом (с персонифицированным Внутренним Центром), с природой, с животными, друг с другом и с собой.

Речь идет о целостном объемном видении, в котором возможно одновременно воспринимать и сад целиком, и его отдельные деревья возможностей. В котором возможен естественный контакт с животными (животными страстями), и уживаются как сильные чувства (гнев, агрессия), так и слабые (грусть, печаль, страх).

Для современного человека это звучит парадоксально, но пока мы в контакте с сильными чувствами, они для нас безопасны. Потеряв способность контактировать с ними после изгнания из рая, человек вынужден избыточно их контролировать, ценой напряжения и «мышечного панциря».

Изначально телесность людей была основана на естественном (интегрированном) протекании процессов, открытости и восприимчивости (в том числе и духовному опыту). Ведь согласно библейскому мифу, тела Адама и Евы, будучи сотворенными Богом, были в гармонии и с «душою живою», и с природой, и с Богом. Телесная «сакральность» означала такую гармоничность и целостность, в которой в тот момент не было жесткого разделения на биологическое, социальное и духовное в человеческой природе.

Судя по ситуации до и после грехопадения, изначальная «телесная сакральность» (целостность, интегрированность) предполагала простоту и естественность отношений людей с Богом, со своим Внутренним Центром. Такую степень близости и взаимопроникновения, при которой присутствие Божие было живым, несомненным и совершенно не ущемляющим внутренней свободы, то есть не смущавшим обитателей рая.

Вот почему важным акцентом в мифе о рае я нахожу описание выбора между целостным и разделенным – это важный выбор и в жизни современного человека. К сожалению, мы не всегда задумываемся об этом, а потому и не догадываемся, что мы, как отдельные особи, и как все человечество, теряем и приобретаем в момент этого выбора. Иными словами, какую цену мы платим за свои приобретения.

В райском саду с его бесчисленным выбором разных возможностей (которые символически выражены различными деревьями и плодами), только лишь древо познания добра и зла было под строгим запретом. Обратите внимание, не просто древо познания, а именно познания добра и зла.

Почему же так важно было вкушать от других «древ познания», и в чем же фатальность вкушения от плода познания добра и зла?

Рискну предположить, что наши прародители были не вполне готовы в этому виду знаний.

Им прежде необходимо было вкусить знаний с другого дерева – «древа контекста», – винограда, например.

Без владения контекстом запретный плод символизировал множественность, расщепление, центробежный вектор, потерю изначальной целостности (есть некоторые указания, что, скорее всего, это был состоящий из множества зернышек гранат (Granatapfel), а вовсе не яблоко).

Без понимания контекста добро и зло в большинстве случаев теряет смысл и превращается в догму или пустые лозунги. Становится тем, что делает человека дальше от собственной свободы и ближе к состоянию, где им легко управлять и манипулировать.

Если от символов и образов мифа перейти на научный язык, то это древо – знак выбора между жизнью в неразделенном мире, который может естественно восприниматься, и мире, заведомо разделенном на добро и зло, то есть который сначала искусственно разделяется, и уже потом оценочно познается (интересно, что слово «дьявол», «диавол» происходит от латинского слова «диа» – два, разделять).

Для современного человека, балансирующего на грани невроза, очень трудно, если вообще возможно, безоценочно воспринимать реальность даже в течение короткого времени. Оценочность у некоторых людей «прошита» на столь глубоком бессознательном уровне, что действует подобно коленному рефлексу. Вот почему они предпочитают оценивать (чаще обесценивать), а не наблюдать; заниматься самолюбованием вместо самоисследования.

Вспомним, что только вкусив от древа познания добра и зла, Адам и Ева обнаружили свою наготу и устыдились. Прикрыв ее фиговыми листьями, они спрятались от Бога, которому ранее полностью доверялись. Изначальная сакральность тела, предполагающая единство «биологического» и «духовного», та сакральность, которая позволяла ощущать телесную естественность и непосредственное присутствие Божие, была утеряна навсегда.

Таким образом, тело стало первым и важнейшим объектом познания добра и зла, что привело к тому, что мы сейчас воспринимаем мир напряженным, социальным телом.

Таким образом, в психологическом смысле изгнание из рая – это дистанцирование человеческой особи от целостности, Внутреннего Центра, лишение живого и непосредственного и спонтанного восприятия, жесткое разделение на биологическое, социальное и духовное.

Начислим

+9

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе