Это однозначно одна из лучших фэнтези-книг русского автора из всех, что я когда-либо читала. Мои впечатления от прочтения просто невозможно передать словами. «Кукольную королеву» хочется советовать всем: детям, подросткам и взрослым. Каждый найдет в ней что-то свое среди этого многообразия смыслов.

Меня очень сильно поразило то, насколько наполненным и проработанным оказался мир, созданный Женей. Она однозначно мастер, потому что то, как история, существа и сюжетные повороты пересекаются вместе-это действительно сказочная работа, выполненная автором. Я ни на секунду не усомнилась в том мире, который преподносит нам история, хотелось узнавать о нем все больше и больше.

Главная героиня Таша просто потрясающая. Сама ее суть оборотня, да и ее характер-это изюминка Кукольной королевы, за которую я полюбила книгу еще сильнее. Мне понравилось то, как героиня проявляла самоотверженность ради близких, верила в себя и свои ценности. Таша точно становится одной из моих любимых главных героинь

Второстепенные персонажи меня тоже порадовали. Особенно я осталась в восторге от братьев-двоедушников, в частности от Алексаса. Его юмор, характер и принципы-это просто великолепное дополнение, без которого история точно была бы другой.

Вам точно придется частенько вдумываться в сюжет-книга насыщена событиями и динамика не позволяет отвлечься ни на минуту. Запутанность сюжета, многообразие мира, разносторонность персонажей, библейские подтексты, мрачная сказочность-это все «Кукольная королева». Я с нетерпением жду продолжения, потому что история попала в мое сердце

Очаровательная мрачная сказка, в которой есть и принцесса и рыцари и темные колдуны-злодеи. Она захватывает с первых строк, редко когда встретишь такой завораживающий магический певучий слог как у Евгении Сафоновой. Поразительно насколько несколькими строчками автор передает атмосферу мира и создает полное ощущение присутствия в истории. Даже при том, что мне немного не хватило в развитии отношений персонажей, накала страстей, я не смогла снизить свою оценку. В книге много таинственных персонажей, тайны которых не терпится разгадать. Ты не знаешь испытывать ли к незнакомому прекрасному дэю симпатию или боятся его. Ты боишься за чистую и светлую девочку Ташу. И боль, которую испытывает главная героиня, настолько передается читателю. В какой-то момент я думала, что Таша сломается, но она поднимается вновь, после всех потерь и испытаний, и борется за то малое, что у нее еще остается. Последние главы для меня стали самыми безнадежными и тяжелыми и даже после эпилога в душе встал такой тяжелый комок и ощущение, что для героев это только короткая передышка, а игра продолжается...А я, как читатель, не знаю как дожить до продолжения!

Книга мне далась не с первого раза. Сознаюсь, что начинала читать ее раз 5, ибо прочитавшие не дадут мне солгать, что слог автора не из простейших. Да, автор красиво излагает мысль, бывают мудреные метафоры (тьма метафор на каждой странице), но к этому реально нужно привыкнуть.

Книга, если честно, потрясающая. В ней есть своя магия. Автор сразу же объясняет, кто есть кто в их мире. Какие существа обладают какими способностями и так далее. Развитие сюжета медленное (я не фанат таких вещей), только во второй половине книги начинается что-то происходить. Но первая половина книги не теряет своей прелести.

Герои интересные. Таша не отталкивает вообще. Очень сопереживаешь главной героине. Герой Джеми/Алексас не лишен изюминки. Настолько два разных персонажа в голове одного человека. И Арон. С одной стороны, хочется прокричать Таше "остановись!!!!", ибо слишком уж Арон заботится о Таше, но со временем автор дает понять, кто он такой. Ну и кукловод с обложки книги, который появляется редко, но довольно-таки метко, заставляет задуматься, что во второй книге все может быть совершенно иначе.

Джеми предпочитал брать пример с солнца. Солнце, может, тоже человек. Может, ему тоже бывает плохо. Может, ему тоже иногда вставать не хочется. Только солнце никто никогда не спрашивал, может ли оно светить: для него не существует «хочу» или «могу», есть одно лишь «нужно». Вот оно и светит вопреки всему...

Приветствую, дорогие путники.

«После она не раз вспоминала тот вечер. Детские препирательства, детские проблемы, казавшиеся такими важными. Незагаданные желания. Невыученные уроки. Незначительные, трогательные пустяки, ничем не предвещавшие грядущего.»

Жизнь юной Таши изменилась в мановение ока, когда она обнаружила в комнате умирающую маму. Кто-то вломился к ним в дом, похитил ее сестру и убил одного из самых дорогих ей людей. Однако, похититель обронил записку с договоренностью о встрече, и героиня пускается в погоню. Ее план простой – выкрасть сестру и сбежать. Вот только она не подозревает, что у кукловода имеются свои планы на ее счет, и партия только начинается.

В ходе своего путешествия героиня встречает спутников, которые обещают помочь ей в операции по спасению. Но Таше предстоит решить готова ли она доверить им свои секреты, которых оказалось немало. Эта чудесная приключенческая история пропитана интригами, предательством, но в тоже время преданностью своим принципам, добротой и состраданием.

Ташу разрывают внутренние противоречия. Она не хочет играть ту роль, которую ей отвел кукловод, но невольно все глубже и глубже погружается в пучину игры. Ее прежняя жизнь разрушена, проблемы, которые сыпятся, как из рога изобилия, не позволяют ей трезво оценить ситуацию. Почти каждый, так и норовит принять за нее решение. Героине предстоит нелегкий путь, который сильно ее изменит. Ведь для кукловода нет забавы веселее, чем играть чужими жизнями.

Этой истории отведено отдельное место в моем сердце. Мне нравится абсолютно все: прекрасный витиеватый язык, который нежным кружевом сплетает реальность; харизматичные герои (главный злодей – великолепен, хотя мне не до конца ясны его мотивы); множество мыслей, которые отзываются в душе; увлекательный и невероятно интересный мир(хотелось бы побольше его истории). Все это создает совершенно восхитительный коктейль, который погружает тебя в опасный мир, полный приключений.

Отдельно хотела сказать про Алексаса и Джеми. Их отношения мне напомнили братьев Винчестеров. Такие же дружеские подколки, приколы и нравоучения, но в тоже время, братья готовы на все ради друг друга. Я с нетерпением жду продолжения, а книгу хочу советовать абсолютно всем.

Очень понравилось. Автор незнакомый, многого не ждала - и очень приятно удивилась. Плюсы: - адекватная героиня - адекватные все (нет надоевшего способа подшевелить сюжет за счет чьей-то тупости или ошибок) - нет излишней любовной линии - важная тема потери близких и проживания этой темы - хороший слог - интересные расы

Из минусов можно отметить некоторую предсказуемость личностей и сущностей злодеев - если это считать минусом. Мне читать это не мешало.

В чащах таятся тигры, за облаками парят драконы…

Это можно назвать базовым принципом, на котором выстроен роман: всё здесь не то, чем кажется, и в общем, автор от нас этого не скрывает. Хотя центральный персонаж, чьими глазами мы видим большую часть событий, — вовсе не дракон и не тигр, всего лишь кошечка и птичка, существо слабое и практически беспомощное… с виду. Не стоит забывать, что не только героине, но и читателю адресовано напоминание: с этой минуты всё не так, как ты думаешь.

Мне совершенно не хочется раскрывать сюжет; куда интереснее присмотреться к теням персонажей — а тени у них длинные… а может, в рамках структуры романа вернее говорить об отражениях? Есть несколько аспектов, которые так и просятся под софиты, сиречь перо рецензента.

Начнём с того, что «Игра» — это книга о родителях и детях. Лейтмотив «отцов и детей» — а точнее, ребёнка и матери — пронизывает красной нитью весь цикл, и первый роман в особенности. Хотя матери всех заглавных героев напрямую в сюжете не фигурируют, однако читателя с первых страниц не покидает ощущение, что мать — основополагающий фактор в развитии личности героини, равно как и направляющая сюжета. И не в том дело, что она уже в прологе умирает, предоставляя героине такой мощный стимул, как месть, — что интересно, именно местью за любимую мать героиня не озабочена, её цели и эмоции лежат в несколько ином диапазоне, — но отделить образ Мариэль от образа её дочери совершенно невозможно. Таша — не просто ребёнок любимый (таких немало и в литературе, и в жизни). Таша — продукт крайне продуманного, тщательного, поистине филигранного воспитания. Её растили так, как ювелир ограняет алмаз, выверенными легчайшими движениями превращая невзрачный камушек в бриллиант: каждое действие и слово Мариэль направлено на то, чтобы «огранить» её старшую дочь, создав из неё… принцессу?

А вот это уже не факт. Довольно долго мы (наблюдая поверхностно) принцессы в Таше не видим. Разбивая пресловутый стереотип «принцессы в изгнании», автор показывает нам самую обычную девочку. Кажется. Или всё-таки нет?

Для начала, наша «обычная девочка» — оборотень, да ещё и двойной: кошка и птица. Но и без этого ей есть чем удивить читателя. Она вовсе не жаждет трона, и что более неожиданно — не ненавидит узурпатора. Она давно уже поняла, что её семью убил не узурпатор, а народ, — и править этим народом не хочет, спокойно оставляя это занятие текущему королю. Что, согласитесь, не вполне типично: от лишённых короны юных принцесс мы ждём более эмоционального восприятия жизни. Но Таша даже в моменты глубочайшего потрясения — убийство матери, похищение сестры, дальнейшие открытия из серии «мир не таков, каким он мне нравится» — реагирует достаточно рационально. Во всяком случае, пытается. Она делает усилие, чтобы взять себя в руки и продумать план действий. Да, её планы зачастую наивны, а отрешиться от эмоций не получается — но ведь это всё-таки не зрелый стратег и бывалый воин, а девочка. Такой мы её и видим: неопытной, неискушённой, ребёнком. Хотя и довольно незаурядным ребёнком. Вы же помните о тщательной огранке бриллианта?

Перебью сам себя, ненадолго отойдя от героини и вспомнив автора. Описать начало взросления, юного человека на пороге зрелости — задача непростая, когда автор описывает ребёнка особенного: из тех, кого можно назвать вундеркиндом, гением, да и просто более развитого и умного, чем большинство сверстников, выделяющегося более «взрослыми» взглядами на жизнь, чем в его среде принято. Сложность очевидна: избавленный от необходимости упрощать, применяясь к образу классического подростка, автор рискует «наградить» героя опытом собственных лет, и в заявленный возраст читатель не очень поверит. Но если автор и сам по годам близок к герою, то написать убедительно ему зачастую мешает именно юность: банальное отсутствие писательского опыта. В итоге мы знаем крайне мало случаев, когда молодой автор радует нас реалистичным образом юного героя, сумев показать его молодость и незрелость — при этом убедив нас в его, героя, незаурядности. Первый, кто приходит в голову, — Франсуаза Саган. Из более современных примеров — пожалуй, Кристофер Паолини с его «Эрагоном».

Здесь, на мой взгляд, это получилось. Невзирая на то, что Таша — девочка незаурядная, начитанная и умная, обладает весьма недетским умением взять под контроль эмоции и посмотреть на вещи с позиции логики, — но она в первую очередь ребёнок. Ей шестнадцать — и на этот возраст она и выглядит. Она наивна, доверчива, импульсивна; ей, как и каждому ребёнку, нужен тёплый дом и надёжный защитник — и на этом её можно подловить. Образ вполне реалистичный, особенно с учётом Ташиных оборотнических ипостасей.

Кошка и птичка… Оба эти символа довольно выразительны — и оба неоднозначны. Кошка — милое, игривое, пушистое создание, которое так и хочется погладить. С другой стороны — кошка требовательна, капризна и независима, однако её независимость как нельзя ярче проявляется, когда она с комфортом устроилась на мягкой подушке; уличные же кошки легко меняют свою вольную жизнь на сытость, тепло и уют хозяйского дома. Также не стоит забывать о том, что кошка — хищник. Когда это требуется (или когда ей скучно) — она умеет убивать. А умеет весело играть с недобитой жертвой.

Птица — тоже образ двойственный. Это символ безграничной свободы, разрыва с повседневностью, с узами приземлённого, ограниченного, зашоренного быта; но в то же время — вспомним эвфемизм «птичьи мозги». Образ птицы не очень-то вяжется с высоким интеллектом и мудростью, не так ли?

И вся эта любопытная гамма проявлений человеческого характера вполне сопоставима с образом героини. Большим достоинством романа является то, что автор подошёл к вопросу «оборотничества» не формально, сумев и впрямь придать героине черты тех, в кого она обращается, — как свойства, спроецированные на животных людьми, так и реальные их повадки: по своим реакциям Таша и впрямь иной раз напоминает котёнка или птичку. И если уж доводить тему оборотней до логического конца, то возникает вопрос, что является определяющим фактором: звероформы или характер? Таша становится кошкой и птицей (а потом и ещё одним зверем) потому, что она — такая, какой родилась, или же характер девочки сформирован (в числе прочего) под воздействием её звероформ?

И что тогда станется с героиней, когда звероформа потеряется?

Но я ведь решил не касаться сюжета. А потому вернусь к одной из основных линий этого анализа — а именно, линии родителей. Какую роль играет в нашей судьбе воспитание, и кого из нас делают наши создатели?

Мы люди современные, о геноме наслышаны, а сколь сильно плоды усердного воспитания разнятся с задуманным и желаемым, знаем на собственном опыте. Думаю, большинство из нас могут уверенно сказать, что на замысел своих заботливых родителей непохожи. Всё так. Но если в механизме воспитания разобраться, то выйдет, что крайне редко люди представляют себе, как процесс «огранки» связан с конечным результатом. Как правило, они — с лучшими намерениями и огромной любовью — долбают по потенциальным «бриллиантам» вслепую, лишь очень примерно представляя, как точка приложения силы и её количество влияют на итог этого действа. А уж о знаменитом правиле скульпторов и ювелиров «Посмотри на камень, пойми, что в нём скрыто, а затем просто убери всё лишнее», и вовсе мало кто догадывается.

А то были бы вокруг одни гармоничные, счастливые и духовно здоровые люди, ведать не ведающие, что такое комплексы. Да и войн бы, пожалуй, не было в таком количестве. А уж всяких там маньяков и уголовников — однозначно…

Интересно, что здесь, на конкурсе, присутствуют сразу два романа, где тема воспитания поднята крайне остро — и я сказал бы, диаметрально противоположным образом. В одном из них очень ярко, подробно и реалистично показан процесс превращения человека в орудие — когда «воспитатель», бесспорно, отличный ювелир, в точности знающий, какой формы алмаз ему требуется и что для этого надобно делать с камнем. Но там цель своя, далёкая от искусства: создание функционального инструмента. А создавая инструмент, мастер не вглядывается в камень, отыскивая там скрытую красоту, — точнее, он не этой красоты добивается. Надо — так он самый прекрасный лепесток отломает. Сознательно и не жалея.

В «Игре» мы также имеем дело с мастером — с несколькими мастерами (вернее, мастерицами) и плодами их ювелирного мастерства. Одна из них — Мариэль, свергнутая наследница и мать законной принцессы людей Аллиграна. Другая… её «бриллианты», собственно, и являются главными движителями сюжета. Здесь нам встретятся двое из них: загадочный дэй Арон и не менее загадочный злодей, он же Воин. В дальнейшем мы увидим и другие «бриллианты» — и других воспитателей. Упомянутый ранее альтернативный вид воспитания — а именно, выковывание и отладка орудия — тут тоже имеется. И по мере развития сюжета, хотя уже за пределами первой книги, мы получим возможность оценить далеко идущие последствия такого подхода к людям и судьбы каждого из шести тщательно сбалансированных «орудий». Судьбы, мягко говоря, нерадостные. Ну а чего вы хотели, если из людей делают инструменты.

Мариэль и её «огранка» маленького бриллианта по имени Таша — совсем другое дело. Ташину мать мы видим лишь глазами дочери, но даже со скидкой на её пристрастность мы понимаем, как талантливо эта женщина делала из своего ребёнка вполне определённого человека. Образованного — да, бесспорно. Опирающегося не на догматы, а на ум и целесообразность — и мораль, продиктованную ими же, а не навязанную «волей Богини». Человека, с детства вынужденного скрывать «две большие тайны», но при этом не выросшего лгуном и лицемером. Толерантного в широком смысле слова — впрочем, как раз этому трудно удивляться, ведь Таша-оборотень на себе знает, что «нечистое порождение Мирк» — не обязательно зло… а узурпатор — не обязательно негодяй. А кровь законных королей — не основание для того, чтобы стремиться к трону.

И вот это уже не является типичным для потомка свергнутой династии — во всяком случае, в литературе. Да и готовность Таши воспринимать на равных, без тени высокомерия, окружающих её «простых» людей — сельских детишек, мальчика-конюха, гостиничную служанку, — тоже не назовёшь типичной, при её-то воспитании, которое деревенские кумушки резко осуждают, упрекая Мариэль, что дочку она разбаловала. И в чём-то они правы: опальная наследница трона растит свою дочь не послушной безмысленной куколкой, она растит вольнодумца. Притом достаточно здравомыслящего и осторожного, чтобы своё вольнодумство не выпячивать, рискуя попасть на костёр.

Сама по себе Мариэль — образ, заслуживающий отдельного упоминания. Жертва, изгнанница, потерявшая и трон, и любимого мужа, совсем молодая и загнанная в условия, когда и более сильный человек растеряется и падёт духом, а озлобится уж наверняка, — с каким достоинством она справляется с непростой задачей «ювелира души» собственной дочери. Кажется, всё против неё: из дворца — в крестьянский дом сидроделов, из объятий возлюбленного — на ложе нежеланного супруга… не говоря о том, что Мариэль вынуждена скрывать свою сущность, ибо «порождения Мирк» считаются злом, заслуживающим только смерти. Она должна чувствовать себя немногим лучше пленницы-рабыни: у неё отняты практически все степени свободы человека, женщины, оборотня; она живёт в самоограничении и лжи. И растит дочь… свободной. И это поразительно. Она ухитряется не передать Таше ни капли своего разочарования, боли, горечи и гнева — как на окружение (в частности, нелюбимого мужа), так и на главного виновника её злоключений, узурпатора, сидящего на её троне. Её юная дочь видит маму сдержанной, спокойной, истинной «королевой» маленького царства садов и знаменитого сидра; для Таши станет настоящим сюрпризом открытие, что её отец-фермер не был родным, а мама его не любила, как не смогла полюбить и младшую дочку, маленькую Лив. В детском мире Таши всё безоблачно.

Хотя нет — там случаются ненастья и грозы. Открытая по натуре и привыкшая к материнскому «баловству», девочка вынуждена смиряться с запретом играть с деревенскими детьми — и с их неприязнью к «зубрилке», в которой детишки чуют отличие и по-детски мстят за непохожесть. Беды этим не ограничиваются — Таша сталкивается с холодностью любимого отца, с чувством, что она не нужна, которое больно ранит любого ребёнка; и наконец, апофеоз — когда обернувшуюся котёнком дочку ловит на кухонном столе отец и, не зная, кто она, кидает «кошку-воровку» в колодец. Маленькая Таша едва не погибает, но судьба на её стороне — её вовремя находит мать. Эпизод более чем пугающий. Думаю, для очень многих детей такой случай стал бы основой для полноценного букета фобий и комплексов, однако Таша, кажется, просто переживает это. Не забывает — воспоминание остаётся глубоким и ярким, — но продолжает быть собою. Милой, открытой, любящей, довольно доверчивой и в целом — открытой миру девочкой, а не запуганным и озлобленным зверьком, что в таких обстоятельствах меня бы не удивило.

Что это — внутренний стержень, сила духа? Не желая отказывать героине в этих качествах, я всё же склонен видеть здесь заслугу матери. Которая, очевидно, смогла обсудить с ребёнком эту непростую и вообще-то страшную историю и вывести дочь из атмосферы психологического шока и потери доверия ко всему миру, вернуть уверенность в себе, умение радоваться жизни и желание по-прежнему пользоваться запретным даром: в самом начале мы видим, как Таша летает, счастливая и довольная, а когда ей нужно — преспокойно оборачивается кошкой, не испытывая никаких страхов на тему колодца.

Кто-то может сказать, что я слишком увлёкся восторгами в адрес героини, которая почти не появляется на страницах книги живой — только умирающей да в воспоминаниях. Но её образ насыщен такой достоверностью и драматизмом, что отчасти я склонен воспринимать всю эту книгу как своеобразный панегирик Мариэль. А возможно — реальной женщине, матери, ставшей прообразом отважной волчицы-принцессы, и такой же удивительно тонкой гранильщице живого бриллианта…

В одном из романов Пратчетта есть такой эпизод: две сестры оказываются заперты в лабиринте зеркал, и чтобы выбраться оттуда, им нужно найти среди отражений себя. Одна из них бросается в бесконечный бег по отражениям. Вторая просто разбивает ближайшее зеркало и выходит наружу. Она знает, кто она, — ей не надо искать себя и доказывать самой себе и другим своё право на существование.

Внутренняя свобода, внутреннее равновесие, осознание того, кто ты есть. Хотя может показаться, что подобное встречается на каждом шагу, тем более в книгах, — но это не так. Зачастую авторы выбирают мятущихся, неуверенных героев вполне сознательно: ведь с ними легче выписать личностный конфликт и привлечь симпатии читателей. Легче ли? Однозначного ответа нет. Но вовсе не легко создать героев, наделённых некой точкой опоры, интуитивным осознанием своей абсолютной уместности в картине мира, — при этом оставив их живыми людьми, способными и на сомнения, и на ошибки, и на страх… на всё, что чувствуют обычные люди — и даже не очень обычные. В «Игре» есть и те, и другие; но что отличает их всех — чувство собственного достоинства. Взрослые и почти дети, люди с положением в обществе и люди простые, вроде слуг в трактире, — достоинство ощущается в каждом. Хотя, повторюсь, оно не делает героев ни особенно сильными, ни счастливыми, ни убеждёнными в собственной правоте. Это несколько иное: если вспомнить знаменитое «Тварь ли я дрожащая или право имею», то можно с уверенностью сказать, что для героев «Игры» сама эта постановка вопроса абсурдна, не говоря уж о методе доказательства «права» путём убиения бабушек топором.

На самом деле, написать пресловутое чувство собственного достоинства тоже не так просто. Зачастую его пытаются имитировать, заменив надменностью, пренебрежением к окружающим, властностью в стиле сержанта, муштрующего новобранцев, и самым обычным хамством. Здесь этого нет на всех социальных уровнях. Единственное исключение, пожалуй, юная герцогиня Лавиэлль, но её манера общения как раз объясняется глубокой неуверенностью в себе, что при истории её семьи неудивительно. Аллигран — не земля обетованная, не утопия, так что странно было бы ожидать гордо поднятых голов и ясных взоров от всех поголовно. Здесь такой задачи и не ставится. Разумеется, в самой процветающей стране найдутся люди закомплексованные, неудовлетворённые и несчастные. Однако показанная нам картина Аллиграна подразумевает страну, не поставленную на колени, не согнутую в поклоне, а с распрямлённой спиной и уверенностью в завтрашнем дне.

И это, во-первых, не очень обычно с учётом узурпатора, севшего на трон после Кровеснежной ночи, а во-вторых, объясняет нежелание Таши бороться с этим узурпатором: людям-то при нём, в общем, хорошо. Он никого не угнетает, не набивает тюрьмы невинными, не украшает площади эшафотами, а вместо этого развивает промышленность и науку, способствует прогрессу… весьма нетипичный узурпатор. Впрочем, на первый взгляд и Арон кажется нетипичным священником, а Таша — ну совсем не типичной принцессой.

Написанный весьма щедрыми и красочными мазками Аллигран весьма далёк от любимого авторами фэнтези средневековья, где странно ожидать от людей всех сословий достоинства и гордости: там далеко не каждый мог себе эти качества позволить. Здесь мы видим пусть не аналог нашего времени, но нечто близкое: я бы сказал, конец 18-го — середина 19-го века. Отсылок к этому временному периоду немало как в описаниях быта, так и в образе мышления, поведении и лексике персонажей. Это определённо век просветления: технологического — точнее, техномагического — прогресса, и как следствие, определённого прогресса духовного. Выражающегося, в частности, как раз в том, что люди начинают по достоинству оценивать самих себя. За что благодарить стоит всё того же узурпатора, но об этом мы подробнее узнаем только в следующих книгах, так что и я умолчу. Главное, о чём стоит сказать: люди вполне соответствуют времени, заговорщики — королю, а вся запутанная история смены власти — никому не известной наследной принцессе.

Чьи «кровные королевские» качества заслуживают того, чтобы к ним приглядеться.

Итак, чувство осознания себя в этом мире, чувство собственного достоинства, а в случае принцессы — ещё и собственной исключительности. Нам — детям экспериментального государства, где считалось, что «все равны», далёким от понимания истинной аристократии, — не раз случалось видеть в книгах принцесс, ведущих себя как дамы, чья сфера деятельности ограничена розничной торговлей в рыночных масштабах. Наша же принцесса выросла в деревне, в семье сидроделов, — казалось бы, чего от неё ждать. А мы видим вежливую со всеми, включая простолюдинов и слуг, воспитанную девушку, которая не дерзит, не смотрит свысока, не пытается вести себя высокомерно или (слава тебе господи) язвить. При этом Таша обладает умением смотреть на мир с усмешкой — она довольно умна, и чувством юмора её боги не обделили; а вот потребности высмеивать и унижать людей у неё совершенно нет. Первое, что мы в ней замечаем, — она ни для кого не надевает масок, всегда оставаясь сама собою. Ни пареньку-конюху, ни содержащим трактир цвергам, ни дэю, годящемуся ей в отцы, она не пытается доказать, что она — такая вот Таша. Ей незачем: она и так в этом не сомневается. И не ждёт сомнений от других. Таша выросла — её воспитали — человеком, который не отягощён сомнениями в своей нужности и значимости в этом мире. Она признаёт свою беспомощность во многих ситуациях; она далеко не всё знает и сама понимает это; она не считает себя избранной, единственной и неповторимой, самой лучшей и распрекрасной — нет. Но несмотря на «две большие тайны одной маленькой девочки» — во всех ситуациях и в любом обществе её не покидает глубокое чувство собственного достоинства. Она спокойно и на равных общается с Ароном, с трактирным персоналом, с семействами Норман и Ингран, с опасными незнакомцами, от королевских рыцарей-кеаров до заговорщиков. И это спокойствие и полное отсутствие усилий показать себя, бесспорно, придают вес образу принцессы. За обликом милой кроткой девочки скрывается натура весьма сильная и непростая — ведь такая уверенность в оправданности своего существования, в своей непоколебимой самости не может базироваться на хрупкой, непрочной основе. В определённом смысле её уверенность подтверждает и тот факт, что Воин ведёт свою странную игру именно с нею: будь она слабой простушкой, какой может поначалу показаться, играть с ней было бы попросту неинтересно.

Нельзя не коснуться еще одной весьма значимой линии романа — религии. Тема религии и веры сопровождает нас с первых страниц, и ею всё завершается. О нюансах местной религиозной концепции мы узнаём почти в самом начале книги. Светлая богиня-творительница Льос, тёмная богиня Мирк — по сути, особых отличий от знакомого нам христианства нет, если исходить из представленной нам морали жителей Аллиграна. Впрочем, это логично: Аллигран не «совершенно другой мир», а скорее, мир-вероятность, одна из граней нашей собственной реальности. Религия и вера играют важную роль в судьбе героини — и я разделяю эти две категории не случайно. В официальную религию Таша не вписывается изначально, с рождения в виде оборотня. И это её выбивание из лона церкви героиню не заботит — она привыкла, что церковь её не любит и по сему поводу не переживает, что неудивительно. Таша — агностик в силу воспитания, дочь женщины, которая говорит ребёнку о богине «Она утратила мою веру в Неё» — а это уже открытый протест против божества, вызов, и поскольку кары за такое святотатство не воспоследовало, то умненькая девочка делает некие выводы и насчёт догматов канонической церкви Льос, и насчёт неусыпного интереса светлой богини к людям. Да и странно было бы не ждать агностицизма от «порождения Мирк», местного аналога сатаны, каковое «порождение» никакие грозные силы не карают — однако вполне может покарать суровая рука церкви в лице местного пастыря. Но хотя в святость пастыря Таша не верит — и по аналогии с деревенским дэем ни одному представителю духовенства не склонна доверять, — она верит в саму Льос, в светлую силу, направляющую людей на путь истинный. Верит в Кристаль Чудотворную, когда-то давно ниспосланную богиней людям во искупление их грехов. Хотя веру Таши ортодоксальной не назовёшь, это именно вера — наивная, полуосознанная, но искренняя вера ребёнка в доброе божество, которое любит всех людей (включая и «порождения Мирк») и заботится о них. Однако эта вера расшатывается по мере того, как «тошнотворно хорошая девочка», по определению Лиара, сталкивается с тошнотворно плохими событиями. И как очень многие люди на протяжении веков, она задаётся вопросом: как любящий родитель — мать или отец, невелика разница, — может допускать страдания своих детей?

Вопрос далеко не из лёгких; собственно, именно он веками служил камнем преткновения на пути множества мыслителей, философов и просто неглупых людей к религии. Ведь мы так и не знаем ответа. Церковь предлагает нам его — но мы видим вокруг столько несправедливости, зла, боли и страданий, причём страдают невинные, — что принять измышления церкви (практически любой) и примириться с положением вещей крайне сложно. Но я не хочу затевать диспуты о какой-либо земной религии — я говорю о религии Аллиграна, а все совпадения… нет, конечно же, не случайны, но читатель волен сам проводить аналогии; простора для аналогий тут хватает. И хотя я не склонен недооценивать различие между богом-Отцом и богиней-Матерью, вместе со всеми психологическими и социальными нюансами, которые из этого различия проистекают, — но тот самый главный вопрос остаётся прежним и неизменным.

Однако ответ, данный Таше загадочным странствующим священником, звучит ясно и убедительно, ему трудно возразить — хотя можно назвать слишком простым, но именно эта простота заставляет не только девочку Ташу, но и более искушённого и взрослого читателя поддаться этой внезапной ясности и поверить. Поскольку это в самом деле ответ, который может объяснить многое. В том числе, и противоречие между всеведением Бога и предопределённостью — и свободой воли, реальностью личного выбора.

Я не хочу приводить его, следуя решению избегать спойлеров. В конце концов, моя сверхзадача — побудить вас прочесть эту книгу и всё узнать «из первых рук», в данном случае от самого Арона… которому, впрочем, вы вполне можете и возразить — да и Таша не кажется до конца убеждённой, хотя у неё, в отличие от читателя, есть очень веская причина не сомневаться в любых словах и благородных побуждениях её неожиданного попутчика. А вот насколько это для неё безопасно — в нём не сомневаться… но я же твёрдо решил избегать спойлеров.

И от темы религии и связанных с нею неизбежных сомнений мы естественно и плавно переходим к теме души — и её выбора, к знаменитому джедайскому разграничению на «тёмную и светлую стороны Силы», которое, если подумать, вполне применимо и к любому обычному человеку, как вы или я, без особых волшебных сверхсил. И нет, я говорю не о магии. Надо отметить, что хотя роман отнесён к разряду фэнтези, и некие элементы фэнтезийности — точнее, сказки, что не одно и то же — тут присутствуют, но скорее как антураж, чем самоцель и основная направляющая сюжета. Магия в Аллигране вездесуща, но почти незаметна — как в нашем мире вездесуща и незаметна наука. Мы привыкли к высоким технологиям настолько, что пользуемся ими, не задумываясь и в общем, не особо понимая; многочисленные кнопочки щелкают под нашими пальцами, и «техномагия» работает для нас — но отнюдь не делает нас необычными, избранными и тем более, всесильными. Магия Аллиграна — такого же порядка. Есть зеркала, весьма напоминающие наши мобильники; есть заклинания, успешно применяемые юным колдуном Джеми (хотя назови я его студентом, сути это не изменит: Джеми типичный «ботаник», обитатель библиотек: книжный мальчик, отлично разбирающийся в сфере своих научных изысканий, однако в реальной жизни он, как с меткой колкостью выражается Таша, всего лишь «недееспособная высоконравственная сомнамбула» — витающий в облаках романтичный мечтатель). И его колдовские способности скорее функциональны, чем качественны — как и наши многочисленные науки и специальные навыки, которые зависят от способностей и знаний, однако не делают нас сверхлюдьми или нелюдьми и не меняют нашей сути. Судя по первой книге, точно так же дело обстоит и в Аллигране: здесь нет магии тёмной и светлой, нет заведомо «добрых» или «злых» артефактов; не слова заклинания толкают колдуна на «тёмную сторону силы», а эффект, вызванный заклинанием. Ножиком можно нарезать картошку, а можно убить; всё очень просто.

Есть здесь и немало волшебных созданий — как и положено порядочной сказке. Да, вы помните, что я подчёркивал отличие сказки и фэнтези? Хотя распространяться ещё и на эту тему тут явно не место, но этот роман всё-таки больше сказка — и как таковая, весьма близок к реальности, чем фэнтезийные истории зачастую не страдают. Но это их ни в коем случае не принижает — чего вы хотите от эпоса.

Если мои отсылки к джедаям убедили вас, что в борьбе героев за победу добра окажутся важны не очертания рун, а порывы душ, самоконтроль и окраска эмоций, то это совершенно не так. Для начала, победы добра тут не будет, поскольку нет ни Пылающего Ока, ни местных Императора с Вейдером, ни колец всевластья. В этой книге, по сути, нет полноценного врага, хотя есть мелкие негодяи; но они скорее осложняют жизнь ненадолго, чем всерьёз направляют сюжет. И хотя за кадром имеются враги более чем реальные, но их время пока не пришло, и героям в основном приходится сражаться с собою — с «чёрным человеком», живущим в каждом из них… и нас, далёких от колдовства читателей. Тема «чёрного человека» по праву может считаться ещё одной основной линией романа. И на поиски этого «чёрного человека» у героев уходит немало сил — точнее, искать-то им не приходится, он успешно (и нежеланно) находится у них сам. А вот каков он, этот тёмный силуэт в отражениях, где затаился и как его победить… Одним из признаков сказки является именно допущение, что победить его возможно. Хотя поначалу может показаться, что на победу — на любом уровне, фактическом и духовном, — шансов почти нет, но вскоре мы сталкиваемся с главным Игроком и постепенно понимаем, что (помните?) всё не так и не то, чем кажется. Да, Ташу «ведут», но на каждом этапе своего передвижения по игровому полю она вольна в выборе — в этом и прелесть игры. И хотя событий, сюрпризов и приключений в книге хватает, а сражения с внутренней тьмой не выражаются в бесконечных монологах и душевных терзаниях — не бойтесь, этого добра тут практически нет, — но выбор «кем быть» перед героями встаёт куда чаще, чем событийное «что делать». И это касается не только Таши, а всех заглавных героев. Для неудавшихся заговорщиков братьев Сэмпер этот выбор очерчивается без труда — кому ты отдашь верность и как далеко зайдёшь, храня её, если на этом пути придётся поступиться целью жизни, давней мечтой, принципами, местью и долгом. А вот выбор Арона для нас в тумане, как и сама его таинственная персона, но намёков на наличие у него «тёмной стороны» мы видим достаточно. Мы ещё не знаем, выбирает ли он тоже, и если да, то что именно, — но его внутренняя борьба чувствуется вполне ясно.

Что до Игрока… о нём лучше просто умолчать. И не потому, что сказать о нём нечего, — а потому, что рассуждений о нём хватит ещё на столько же строк, если не более, хотя и появляется он на страницах изредка и ненадолго.

Неудивительно, что бал, после которого он появляется не только за кадром, но и во плоти, становится в книге переломным моментом. Но весь эпизод с балом вообще играет тут в каком-то смысле ключевое значение. По сути, это своего рода рубеж, чётко разделяющий книгу на две части: здесь сказка становится страшной. И дело не только в активной деятельности кукловода — дело в самой Таше. Именно здесь, когда героиня и сама устраивает собственную маленькую игру под названием «принцесса, играющая в золушку, играющую в принцессу», образ ясной светлой девочки вдруг существенно меняет цвет и тональность.

Бал вообще очень интересен — не только как ключевой этап в сюжете, но и как символическое отражение всей истории в целом: по сути, герои с первых страниц оказываются в своеобразном бальном зале, где вынуждены кружиться под музыку, выбранную не ими, совершая строго выверенные движения по незыблемым правилам танца, где у каждого — своя партия, свои шаги, фигуры и пируэты. Да и вся жизнь Таши вплоть до бала сходна с танцем: она легко и грациозно скользит по бальному залу своей судьбы, и хотя иногда ей приходится танцевать по остриям кинжалов, но общего впечатления лёгкости и приятно волнующей, полной надежд, предвкушений и блеска зеркал атмосферы бала это не отменяет. Как и его условности: и наряды, и улыбки, и выбор партнёра на очередной вальс, всё не вполне настоящее и длится, лишь пока не доиграет музыка и не будут сброшены маски.

Но здесь — на настоящем балу — праздник внезапно прекращается, а героиня оборачивается к нам новой и неожиданной гранью. Определённо, «милой девочкой» она быть перестаёт. Хотя… попадает ли из тщательно созданного для неё и ею самой иллюзорного мира в реальность? Ответ вовсе не очевиден и не однозначен. Да и так ли иллюзорна Ташина «сказка с обязательным счастливым концом», откуда берётся такое восприятие жизни — и в самом ли деле нам в который раз показывают, как светлая девочка, окунаясь в «настоящую» тьму, становится реалисткой, но больше не является светлой?

А вы ещё помните о невидимых тиграх в чаще, драконах за облаками — и о том, что видимость в этой «несказочной сказке» обманчива? Игрок за кадром ненавязчиво подбрасывает нам суждение о Таше как солнечной девочке; такой её видит и Арон, откровенно греющийся в этой солнечности, да и у читателей, знающих не только её поступки, но и помыслы, не возникает в ней сомнений. Вот только искренность — ещё не залог истины. А ореол света — не обязательно признак светлой души.

Оправданна ли тут моя попытка проанализировать саму природу такого света, рискнуть приблизиться к пониманию того, откуда берётся в человеке пресловутая «солнечность»? Судить вам; мне же попросту это интересно. В конце концов, автор сам провоцирует читателя, рисуя жизнь героини достаточно выразительными штрихами и яркими красками и предоставляя отличный материал для анализа.

«Когда погиб тот, кого она считала отцом, её вера была поколеблена; но она была ребёнком, и с детским эгоизмом предпочла об этом забыть. Когда она узнала правду о Кровеснежной ночи, её вера была поколеблена; но рядом была семья и друг, которые заставили её вспомнить, что ничего не изменилось. Когда убили Мариэль, её вера была поколеблена; но тут появился он. Тот, кто вернул ей веру». Но всё ли говорит нам Лиар о своей шахматной фигурке? Его образ тайного игрока, «серого кардинала», каждое действие, слово и взгляд которого скрывают второе дно, а возможно, что и третье, и четвёртое, заставляет в этом усомниться. Ташино умение видеть в жизни пресловутую «сказку с счастливым концом» объясняется не только поддерживающими её людьми, но во многом её собственной натурой — свойством, которое я назвал бы «фильтрацией тьмы». Мы видим, как работает эта фильтрация, на протяжении всего повествования: начиная с красноречивого эпизода под названием «кошечка в колодце» и заканчивая смертью. Таша фильтрует моменты окутывающей её тьмы неосознанно — такова её природа. Когда нам раз за разом показывают столкновения Таши с тьмой, самым безжалостным из которых является гибель её матери, мне вспоминается противоположный тип личности — своего рода катализатор реальности, Пол Атрейдес. «Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь; и там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я, я сам». Герой «Дюны» настолько не похож на Ташу, что даже странно, отчего мне видится тут некая глубокая аналогия. Насколько могут быть аналогичны антиподы? Пол — ровесник Таши, он также на переходном этапе от детства к взрослению; но если его способ бороться с тьмой выражается в полном погружении и анализе, то Таша вовсе не пытается «обратить внутренний взор» на источники боли — не страх проходит сквозь неё, а она сквозь страх, и нам кажется, что она выныривает из него столь же ясной, как до того, а тьмы вокруг неё становится меньше — недаром исключительно чуткий к граням отсутствия света Арон поддаётся завораживающей силе этого явления и не может отойти от Таши, даже осознавая степень риска — для него и для неё.

Да, так и должно быть: тьма вокруг Таши тает, это назначение фильтра — очищать. Но что происходит с ним самим? Однажды любой фильтр забивается. А выпустить скопившееся наружу, после чего остаться собой… для этого надо быть кем-то вроде Пола Атрейдеса. По-моему, наиболее близок к такому умению — по крайней мере, в перспективе — младший из братьев Сэмпер, Джеми. Но не Таша, это уж точно.

А дальше происходит сразу несколько событий, рассекающих и мир юной принцессы, и её иллюзии (вместе с нашими), сливающимися в одно слитное движение взмахами клинков. Если до бальной ночи мы иной раз могли покачаться на волнах повествования, с ленивым удовольствием погружаясь в неторопливое разматывание нити сказки, любопытствуя, сочувствуя, улыбаясь и отдыхая, — тут подобному мирному отдыху приходит конец. Как и неспешности доброй сказки. Впрочем, была ли она доброй, или автор попросту играл с нами по примеру своего героя, околдовывая нас талантливо сплетённой иллюзией? Бальная ночь почти не оставляет сомнений. Но если вы решите, что тут все иллюзии рассеялись, то вам предстоит ещё не раз изрядно удивиться…

ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИИ

После прочтения книги "Кукольная королева" первой мыслью было слово - хорошо. Хорошо и качественно поработан мир, видно, как много сил автор вложила в то, чтобы оживить его, сделать реальным для читателя.

Хорошо проработаны главные герои. Таша, Джейми и остальные (обойдемся без спойлеров) встают перед глазами как живые, за них волнуешься, им сопереживаешь.

Интрига понравилась, идея "кукольной королевы" - тоже.

В целом много фишечек, раскиданных по тексту, которые цепляют. Это все прямо хорошо.

Немного напрягало то количество второстепенных персонажей, которым пытались дать имена. Я имею в виду мимолетных персонажей, которые появились - и исчезли. А имя их осталось, и думаешь - важно, неважно его запомнить. Единицы потом всплывали в повествовании, но мозг засоряли имена остальных. Герцогская семья - понятно, но зачем каждому мальчику на побегушках и каждой встреченной бабушке давать имя - неясно.

Может, в связи с этим обилием имен, попыток понять устройство мира у меня оказался высокий порог входа в книгу. Первые страниц 100 шли туговато, хотя слог хороший, приятный, но обилие информации напрягало.

В целом - послевкусие от книги хорошее. Следующую книгу с удовольствием почитаю, думаю, дальше будет попроще втянуться в продолжение приключений)

До прочтения этой книги (а читала я ее еще в прошлом году, но никак не могла собраться с мыслями, чтобы написать такой отзыв, какого она заслуживает) Евгению Сафонова я знала как редактора отдела фантастики "Эксмо". Тем приятнее было познакомиться с ней как с автором, к тому же - издающимся у Киры Фроловой (нет, мне не по душе называть этих прекрасных людей покемонами).

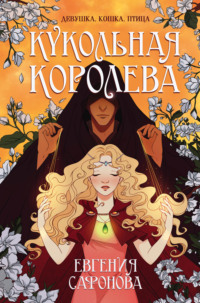

"Кукольная королева" - история о девушке Таше, которая хранит от рождения две тайны, доставшиеся ей в наследство от матери. И первая тайна - ее оборотническая сущность - даже близко не идет в сравнение со второй, от которой зависит судьба целого королевства.

Наша героиня становится пешкой в игре могущественного колдуна, который, погрузив в магический сон сестру Таши, словно ведет ее к неведомой цели, насылая на нее ночные кошмары, кровожадные чудовища и... неожиданных союзников. Игра продолжается, головоломка собирается кусочек за кусочком... Так какой из них станет последним и позволит увидеть всю картину?

Жанрово не могу не отнести эту историю к популярному young adult-у, однако это тот редкий случай, когда роман не был испорчен штампами одноногой собачки, любовным треугольником и невообразимо горячими крашами, будоражащими фантазию женщин (и я не имею ввиду, что в "Кукольной королеве" нет привлекательных мужчин). В первую очередь, эта история - о взрослении девочки, столкнувшейся с ужасными обстоятельствами, но не позабывшей о долге, дружбе и любви к тем, кто ей дорог. Хотя на каком-то этапе я и стала ожидать превращения Таши в Безумную Королеву, но оставляю здесь легкую недосказанность, чтобы вы обязательно прочли книгу и узнали, оправдались ли мои опасения.

Не могу не отметить слог Евгении Сафоновой: она изящно фехтует словами и словоформами, то нанося туше очередной удачной метафорой, то эффектно финтуя уместными красочными описаниями, то нанося несравненное туше очередным поворотом сюжета.

Хочу сказать, что мой декабрь был вообще богат на качественно написанные книги - и "Кукольная королева" стала завершающей в этой череде прекрасных романов, попавших мне в руки в 2021 году.

Начиная читать роман, я посмотрела прямой эфир с Евгенией, и теперь, пожалуй, не могу оценивать его без контекста. Вроде ничего конкретного не было сказано, но буквально каждую страницу я ждала подвоха: ведь совы не то, чем кажутся! Выискивала любые крохи мотивации Лиара, оправдания для Узурпатора, ведь интересно же, что автор имеет в виду! В общем, впечатления получились немного сумбурными из-за этого, но это моя особенность, видимо. Может, перечитаю роман перед выходом второй части.

Что касается самой книги: крепкие 4,5 из 5. Для пятерки здесь не хватает какого-то… откровения. Я стараюсь ставить 5 звезд только тогда, когда книга меня прямо потрясла. Но кроме вот этих 0,5 баллов за личное впечатление, “Кукольная королева” - великолепный роман. Явно написанный с большой любовью и вниманием, это прямо чувствуется и создает какую-то особую… атмосферу? И кредит доверия автору. Великолепный язык, наконец-то автор, которых не стесняется действительно использовать средства выразительности русского языка! Сложно передать, насколько это меня порадовало. Мир описан так, что нам вроде как стараются не давать “вводных лекций”, но при этом сделать так, чтобы мы все-все узнали. Получается не всегда, вопросы остаются, но “вводные лекции” я как раз очень не люблю. А оригинальные миры - люблю. Поэтому тут мы с автором сошлись. Отдельно любопытно ловить все моменты “вывернутых” штампов фэнтези.

У персонажей есть мотивация. Я всегда понимала, почему они собираются делать именно то, что собираются делать! Кроме этого, они обаятельные и разные. Я успела очень полюбить маму Таши и Лив из многочисленных флэшбеков. И братья Сэмперы - это просто чудо (во всех смыслах). В интервью Евгения рассказывала, что их линию она дорабатывала специально для издания книги, и, в общем, спасибо за них! Концепция, характеры, детали, диалоги - это все настолько захватывает, насколько возможно. Загадочный кукловод раздражает, опять же, лично меня, как меня раздражает и Локи - не люблю антигероев, которые написаны как будто специально так, чтобы всем нравится. Но, в то же время, значит, это довольно верное попадание в типаж. И по другим отзывам уже заметно, что трюк работает.

Со спокойным сердцем могу рекомендовать книгу. Спасибо, Евгения, за вложенное вдохновение и проделанную работу!

Начислим

+10

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе

Отзывы на книгу «Кукольная королева», страница 4, 76 отзывов