Читать книгу: «Разноцвѣтіе», страница 2

К приезду в Санкт-Петербург нужно готовиться заранее, ждать этой встречи, представлять себе не ненастье, а солнечную погоду в любое время года. Осознавать, что через некоторое время ты прибудешь в столицу ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО! А приехав туда либо поездом, либо в карете, сразу нужно идти на Невский проспект, от Николаевского (Октябрьского, а затем Московского) вокзала двигаться неспешно в сторону Дворцовой площади. Город должен увидеть тебя, ты его еще успеешь посмотреть! Город должен понять, что ты не случайный залетчик-франт, приехавший на мгновенье, а основательный господин, готовый и способный оценить всю его красоту и прелесть. А поняв это, город откроет тебе все свои тайны и легенды, и ты никогда его уже не забудешь и будешь всегда стремиться вернуться к нему, увидеть его, чтобы вновь восхититься им!

Много стихов, воспевающих этот город, но мне ближе всего строки, написанные Николаем Яковлевичем Агнивцевым, москвичом от рождения, который, находясь в эмиграции, с грустью воспевая дореволюционный мир, выпустил в Берлине в 1923 году сборник «Блистательный Санкт-Петербург» – свою лучшую книгу элегических стихов о дооктябрьском аристократическом и артистическом городе, столице Империи:

«Санкт-Петербург — гранитный город,

Взнесенный Словом над Невой,

Где небосвод давно распорот

Адмиралтейскою иглой!

Как явь, вплелись в твои туманы

Виденья двухсотлетних снов,

О, самый призрачный и странный

Из всех российских городов!

Недаром Пушкин и Растрелли,

Сверкнувши молнией в веках,

Так титанически воспели

Тебя в граните и в стихах.

И майской ночью в белом дыме,

И в завываньи зимних пург

Ты всех прекрасней, несравнимый

Блистательный Санкт-Петербург!»

* * *

– Что же, господа! Поздравляю вас с зачислением в Николаевскую академию Генерального штаба, – начал свою речь ее начальник, генерал-лейтенант Николай Петрович Михневич. – Вам предстоит пройти нелегкий путь в познании не только законов войны, но и законов российской государственности, взаимоотношений России с другими странами, экономики и права. По-разному сложится ваше обучение, но вы должны понимать и осознавать, что через два года в вашем лице армия и государство российское получит элиту. Многие из вас после второго курса отправятся в войска, лучшие из потока офицеры поступят на дополнительный курс, окончивши который, будут причислены к Генеральному штабу. Но всем вам, при должном усердии, будут гарантированы высшие посты не только в армии, но и в государственном управлении. Все зависит от вас. С Богом!

После Февральской революции Н. П. Михневич будет отстранен от должности начальника Главного штаба, которую занимал с 1911 года, и уволен из армии по болезни с правом ношения мундира и пенсией. Октябрьский переворот встретит с пониманием, поступит на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, став преподавателем 1-х Петроградских артиллерийских курсов, и в Артиллерийской академии и умрет 8 февраля 1927 в Ленинграде, где и будет похоронен в Александро-Невской лавре…

В то время академия располагалась по адресу Суворовский проспект, дом №32, своих жилых фондов не имела, и мы, слушатели, снимали квартиры поблизости. Свою квартиру на улице Мытнинской, дом №25, я делил с Александром Карловичем Андерсоном, выпускником Михайловского артиллерийского училища, штабс-капитаном. Не скажу, что мы были в теплых, дружеских отношениях, скорее в приятельских – сказывалась ранее описанная «вражда» с Константиновским артиллерийским училищем. Все вопросы, касающиеся обучения, мы обсуждали вместе, но личное время проводили по-разному. Мне больше по душе было посещение музеев и театров, а ему – библиотек и так называемых тайных обществ, которыми в те годы была переполнена столица.

– Зачем Вам все это, Александр Карлович? – интересовался я. – Бог этого не любит и смотрит на это с осуждением.

– Мне кажется, Алексей Валерьевич, что в этом есть суть правды на Земле, и я хочу добраться до этой правды, – отвечал он мне.

После выпуска из академии А. К. Андерсон построит неплохую карьеру в Императорской армии, став в конце ее существования полковником, командиром 14-го Митавского гусарского полка, награжденным в Первую мировую войну четырьмя орденами (Святых Анны 2-й и 3-й степени, Станислава 2-й и 3-й степени). После Октябрьской революции добровольно вступит в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, дослужившись в ней до помощника командующего 5-й армией на Дальнем Востоке. В звании комдива уйдет на пенсию, но в конце октября 1937 года будет арестован, и 26 апреля 1938 года приговорен к исключительной мере наказания по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, и в тот же день расстрелян…

Что касается обучения в академии, то еще совсем недавно, каких-то десять лет назад, отрицательной чертой ее курса была именно академичность, погоня за высоким уровнем общего и притом теоретического образования в ущерб практической полевой подготовке и работе в живой войсковой обстановке. К тому же академия давно отстала от жизни, не учитывая эпоху войн с принципиально новым вооружением, родами войск, тактикой, стратегией, обеспечением армии… В Генеральном же штабе Императорской армии по старинке внушали слушателям, что «пуля – дура, а штык – молодец», «главное – ввязаться в сражение, а там посмотрим». Академия по-прежнему отваживала будущих командиров от личной инициативы и персональной ответственности. Главное – выполнить приказ начальства, пусть пустоголовый, дурацкий, глупый, несвоевременный и опасный, не отвечающий складывающейся обстановке, но исполнение которого необходимо хотя бы для собственной же защищенности. Инициатива выбивалась дубиной приказов. С 80-х годов XIX века академия стала походить на дореформенную бурсу: сильно развивающаяся квазиконкуренция между учащимися разлагала нравы и характер как обучаемых, так и обучающих. Качественный уровень профессорско-преподавательского состава стал сильно понижаться. Во взаимоотношениях все чаще наблюдались не характерные и не достойные в военной среде заискивание, угодливость, подобострастие, интриги, козни, карьеристические происки… Создавался тип выскочки-честолюбивца, а результатами неудач подобного обучения стали поражения русских войск в Русско-японской войне.

Многое изменилось после этой войны. Опыт ее ведения показал, что погубить полк или дивизию – много ума не надо, а вот обеспечить выполнение поставленной задачи с минимальными потерями своих войск и нанесением максимального урона противнику – военное искусство, то есть именно то, чему нужно учить в академии военачальников.

Особое внимание в ходе практических занятий уделялось проведению рекогносцировок местности и организации инженерного оборудования района предстоящих действий. Сунь-Цзы в трактате «Искусство войны» утверждал: «…кто не знает рельефа – гор, лесов, круч, оврагов, топей и болот, тот не может вести армию…»

Для получения указанной практики мы выезжали на север Санкт-Петербурга, в Осиновую Рощу. Эта земля была известна тем, что в разные года ею владели генерал-адмирал Ф. М. Апраксин, графы Г. Г. Орлов и Г. А. Потемкин, фавориты Императрицы Екатерины II, по указанию которой в Осиновой роще была сооружена земляная крепость (редут) для защиты Санкт-Петербурга с севера.

В дальнейшем в 1821 году Император Александр I подарил мызу Осиновая Роща министру юстиции князю П. В. Лопухину, а последними владельцами Осиновой Рощи стали графиня Е. В. Левашова и княгиня М. В. Вяземская.

Обладая лесистой пересеченной местностью вперемежку с болотами и водными преградами, эта земля вполне подходила для обучения нас в определении наиболее важных рубежей и направлений маневра войск, проигрывании организации отдельных эпизодов операций и сражений, получения практики в составлении военно-статистического описания незнакомой местности.

– Местность – это та исходная данная, с которой умному командиру никак нельзя не считаться, – говорил нам полковник Владимир Васильевич Беляев, экстраординарный профессор академии по кафедре общей тактики. – Еще Петр Великий, готовясь к Персидскому походу 1722—1723 гг., «для осмотрения пути, дабы в переправах продолжения в марше не было» направлял свое войско впереди всех главных сил…

…Пройдут годы, и генерал-лейтенант В. В. Беляев после Февральской революции по болезни будет освобожден от должности начальника штаба 12-й армии и переведен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Примет участие в Белом движении в составе Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России. Затем окажется в эмиграции в Югославии в составе Особой испытательной комиссии при Зарубежных высших военно-научных курсах генерала Головина и покинет этот мир после начала Второй мировой войны…

В соответствии с имевшимся положением, по окончании обучающегося курса офицеры прикомандировывались на один год к образцовым частям для ознакомления со службой. Так было всегда, ибо отлучка от действующей армии негативно сказывалась на уровне подготовки выпускников – теория отставала от практики и иногда наоборот.

Выпуск обычно производился в октябре. Офицеры, окончившие академию по 1-му разряду, получали следующий чин, по 2-му – выпускались тем же чином, а по 3-му – возвращались в свои части и в Генеральный штаб не переводились. Армейские офицеры переводились в Генеральный штаб с тем же чином, а мы, артиллеристы, а также инженеры и гвардейцы – с повышением (причем последние еще и со старшинством в последнем чине).

За отличия в учебе в академии я получил звание штабс-капитана, как и мой хороший приятель, Михаил Гордеевич Дроздовский, древний дворянский род которого дал России много военных, служивших в Русской армии и воевавших, еще в шведских и турецких войнах, с Наполеоном, на Кавказе, в Крыму…

– Россия еще заявит о себе, а японская драма останется лишь трагической случайностью в ее истории! – утверждал Дроздовский. Участник Русско-японской войны, он знал, о чем говорил…

…Не так видел историю своей страны этот героический человек. Не приняв Октябрьский переворот, он станет одним из видных организаторов и руководителей Белого движения на Юге России, первым в истории Белого движения генералом, открыто заявившим о своей верности монархии. Единственный из командиров Русской императорской армии, сумевший сформировать добровольческий отряд и привести его организованной группой с фронта Первой мировой войны из Ясс в Новочеркасск на соединение с Добровольческой армией в начале 1918 года. В конце октября 1918 г. близ Иоанно-Мартинского монастыря на Ставропольщине будет ранен в ступню и, несмотря на все принимаемые медицинские меры и личный контроль Деникина за состоянием его здоровья, рана загноится. При первых признаках заражения крови Дроздовскому будет сделано несколько операций, но безрезультатно, начнется гангрена. В декабре 1918 года находившемуся еще в ясном сознании Дроздовскому будет присвоено звание генерал-майора, но уже к концу месяца в полубессознательном состоянии его перевезут в клинику Ростова-на-Дону, где он скончается в мучениях в первый день 1919 года…

* * *

Для прохождения цензовой службы я был определен командиром 1-го дивизиона Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, дислоцирующейся в Санкт-Петербурге, командование которой принял несколько месяцев назад генерал-майор Головачев Алексей Дмитриевич. Круглолицый, со слегка подернутыми сединой висками и прищуренным взглядом, он походил, на первый взгляд, на предобрейшего дядьку, который никогда не то что руку не поднимет на своих «племянников – подчиненных», но и слова грубого не скажет! Но первые впечатления мои оказались не вполне верны.

– Господин штабс-капитан! Расскажите мне об истории и славном боевом пути нашей бригады!

Я, честно сказать, впал в ступор. Сейчас, прожив достаточно много лет, я осознаю, что каждый военнослужащий, получивший указание прибыть к новому месту службы, просто обязан ознакомиться с историей своей новой части, хотя бы и по открытым источникам. Но тогда я этого не понимал и не сталкивался с такими подходами в предыдущие годы службы.

– Я не знаю, Ваше превосходительство, – ответил я и опустил голову, понимая, что сейчас получу форменный разнос. Так и случилось.

– Что?! Вам доверено командовать дивизионом бригады, и Вы не знаете историю нашего соединения?! Вы первый, кто ее возглавит в случае гибели командования до назначения новых должностных лиц, и не знаете, что это за бригада?! Позор! Ну, хотя бы структуру бригады и дивизиона Вы знаете?

– Так точно! – ответил я слегка поникшим голосом.

– Докладывайте! И не надо теряться, – уже более спокойным тоном ответил он.

Подбодренный, я четко доложил, из каких составляющих построена бригада, какова структура дивизиона, его боевой и численный состав, а также общие задачи, решаемые им в мирное и военное время.

– Неплохо, – сказал командир бригады, – но историю выучить и доложить мне к исходу завтрашнего дня.

– Есть! – ответил я и с его разрешения убыл в расположение дивизиона.

Немногим позже от офицеров штаба бригады и своего дивизиона я узнал, что командир бригады всегда таким способом встречает вновь прибывших офицеров – будь то начальник штаба бригады или командир батареи. Суть этого способа состоит в том, чтобы вывести из психологического равновесия подчиненного, заставить его нервничать, посмотреть, как он будет реагировать на изменение тембра голоса командира, его движения, порывов. Меня как выпускника академии он проверил по истории, других – выпускников военных училищ – он экзаменовал по тактико-техническим характеристикам орудий, стоящих на вооружении бригады или артиллерии иностранных армий, другим вопросам. К каждому у него был свой подход…

…В дальнейшем генерал-лейтенант А. В. Головачев, став инспектором артиллерии корпуса, уйдет в отставку в апреле 1917 года, избежав репрессий со стороны новой власти, останется жить в Санкт-Петербурге, где умрет в 1932 году и будет похоронен на Смоленском православном кладбище в возрасте 74 лет…

* * *

Наступил 1910 год. Последствия Русско-японской войны продолжали сказываться самым негативным образом на состоянии армии России. Не справившись с задачей восстановления потерянного на востоке имиджа русской императорской армии, ушел в отставку с поста военного министра Российской империи генерал А. Ф. Редигер, а его место вопреки всеми ожидавшегося назначения дяди императора, Николая Николаевича, стал генерал В. А. Сухомлинов, с приходом которого постепенно стала восстанавливаться мощь русской армии. В 1910 году, как вспоминал впоследствии Б. М. Шапошников, в то время слушатель Николаевской академии Генерального штаба, а в дальнейшем – Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, подготовка офицерского состава шла уже с учетом русско-японской войны.

В тот год Санкт-Петербург не ощущался как крупный морской и речной порт. Ежедневно неказистые приземистые буксиры тянули на себе караваны барж, наполненных дровами, по Неве, ее протокам, притокам, каналам. Особенно много потребляла дров Академия художеств, которая в своих старинных амосовских печах, предназначенных для обогрева помещений пневматическим способом, названных по имени их изобретателя полковника Николая Алексеевича Амосова, сжигала за зиму до двух барж дров. Эти печи, получившие известность в 1835 году, были также обустроены в Зимнем Дворце, за что Н. А. Амосов был награжден 2000 десятинами земли.

В июле 1910 года командование бригадой принял 45-летний генерал-майор Николай Петрович Демидов, уроженец Санкт-Петербурга, получивший образование в Александровском кадетском корпусе, 1-м военном Павловском и Михайловском артиллерийском училище, а также Михайловской артиллерийской академии и до этого командовавший 2-м дивизионом нашей бригады.

В отличие от своего предшественника, обладая мягким характером, что объясняется, скорее всего, отсутствием боевого опыта и принадлежностью к Свите Его Императорского Величества, он не смог проявить себя истинным командиром и возглавлял бригаду только до первых провалов Великой войны (Первой мировой)…

В дальнейшем Н. П. Демидов будет исполнять должность председателя хозяйственно-строительной комиссии для постройки Центральной научно-технической лаборатории Военного Ведомства, став в 1916 году генерал-лейтенантом, перейдет на службу в Красную армию. С 1918 года будет трудиться военным инженером-технологом в Управлении тяжелой артиллерии, а немногим позже – в Управлении усовершенствования материальной части артиллерии. В 1929 году перейдет в Научно-технический комитет Артиллерийского управления, где примет участие в создании Центральной научно-технической лаборатории Народного комиссариата тяжелой промышленности в Ленинграде. В начале 1931 года будет арестован органами Объединенного государственного политического управления при СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) как «участник контрреволюционной офицерской организации» и через 21 год после описываемых мною событий, в июле 1931 года, будет приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Через восемь месяцев его отправят в специальный лагерь особого назначения (аббревиатура – СЛОН), где год он проработает инженером, после чего его освободят досрочно и отправят в Рыбинск. Но несмотря на кажущуюся реабилитацию, его повторно арестуют и расстреляют в июле 1941 года…

«Основными двигателями к подвигу при всех тяжелых условиях, в которых русскому народу приходилось жить и действовать, были во все века: глубокая вера, преданность царю и любовь к родине», – писал в первом томе «Задач русской армии» Алексей Николаевич Куропаткин в феврале 1910 года, преданный анафеме за неудачи на Восточном фронте в Русско-японскую войну, Военный министр Российской Империи с 1898 по 1904 год, вплоть до начала указанной войны. И если любовь к родине еще оставалась, вера еще сохранялась, то преданность царю таяла с каждым годом.

– Запомните, мой друг: нелицеприятная история вынесет свой вердикт, более толерантный, нежели порицание современников, – говорил мне перед уходом в отставку полковник нашей бригады Борис Владимирович Пономаревский-Свидерский. – Пройдет немногим более 10 лет, и все это рухнет: и родина, и вера, и преданность царю. Почему, спрашиваете Вы? Да потому, что все против нас, против России. Когда Европе плохо, к кому она обращается?! К нам! Мы, русские, не раз ее освобождали от бремени разрух и согрешений, а что получали взамен?! Крым середины прошлого века! Япония – начала этого! И нам еще предстоит не раз ее спасать, жертвуя своим народом, своим достатком на благо всяких Англий, Франций, Италий, Германий… И они, эти наши «друзья», будут всегда стремиться расшатать нас изнутри, так как снаружи мы их всегда били! Надоело, я ухожу, по причине не того, что не знаю, как это исправить, но по причине того, что устал биться о стену, даже на своем уровне…

…В последующем Б. В. Пономаревский-Свидерский эмигрирует в США, где застрелится в Детройте в 1925 году…

* * *

В октябре 1910 года я завершил цензовое командование дивизионом и перешел в Генеральный штаб в управление генерал-квартирмейстерства на должность Генерального штаба капитана, где в составе оперативного отделения стал отвечать за отдельные вопросы обороны государства и боевой деятельности войск в части, касающейся северных и северо-западных границ Российской Империи. В то время основное внимание и государственные интересы были прикованы к Русско-персидским событиям, но мы старались поддерживать актуальными сведения о наших направлениях.

В марте 1911 года начальником Генерального штаба был назначен знакомый мне по академии, бывший ее начальник, генерал-лейтенант Н. П. Михневич, который оставался на этом посту при подготовке и на протяжении почти всей Первой мировой войны. Почти через год на торжественном мероприятии, проводимом в честь 210-летия учреждения высочайшей резолюцией Петра I в Русской армии должности генерал-квартирмейстера, начальник Генерального штаба сказал:

– Господа! Большая и, пожалуй, самая кровавая, жестокая и несправедливая война в Европе не за горами. Да что там в Европе – в мире! Набирающие экономическую силу Американские Соединенные Штаты навряд ли останутся от нее в стороне. Страны Азии и Африки, находящиеся под гнетом европейских гигантов, будут стремиться обрести независимость. И надо признать, что Россия к этой войне пока не готова. Мы не успели закончить даже те военные реформы, которые начались после поражения в Русско-японской войне, слишком много было потеряно в 1906—1910 годах. И поэтому очень многое зависит от вас, офицеров генерал-квартирмейстерства, от того, как вы сможете проанализировать сведения о состоянии потенциального противника, районах предстоящих действий, своих войск, в конце концов! Какие выводы вы сделаете и какие предложите шаги для снижения негативных факторов, влияющих на боевую готовность наших войск, и повышения позитивных, для подъема уровня готовности войск нашей армии! Мне импонирует подход к решению поставленных задач, то есть подготовки к войне, вице-адмирала Николая Оттовича фон Эссена, командующего Балтийским флотом, – продолжал свою речь генерал-лейтенант Н. П. Михневич, – который убеждает Морское министерство в том, что ни в коем случае нельзя экономить на угле и нефти, что корабли должны много плавать, что офицеры и матросы должны чувствовать себя в море, как дома… Эссен доказывает, что беречь топливо за счет уменьшения плавания – значит наносить ущерб боеспособности флота. Только с таким подходом мы все можем рассчитывать на успех в предстоящей войне. Времени на торжества нам совсем не остается. Необходимо активизировать работу по всем направлениям деятельности!

Мы, офицеры Генерального штаба, не то чтобы не осознавали того, о чем сейчас сказал наш начальник, но старались отгонять от себя мысли о предстоящей войне, которые мешали планомерно трудиться и одновременно готовиться к ней. Как неопытные спортсмены перед стартом, мы волновались, не имея значительного боевого опыта, боялись показаться бездарями своим начальникам, не оправдать высокое звание офицера Генерального штаба. Но со временем и это прошло.

Наше управление находилось в правом крыле здания Главного штаба – если стоять спиной к Неве, окна его выходили на Дворцовую площадь и сквер вблизи Адмиралтейства. При подготовке докладов по тем или иным направлениям каждый из нас проделывал немалый путь от своего кабинета до кабинета начальника Генерального штаба. Дело в том, что генерал-лейтенант Н. П. Михневич установил следующий порядок постановки и решения задач в Генеральном штабе: они ставятся по команде, а предложения по их решению представляют непосредственные исполнители в присутствии своих начальников. В этом были свои плюсы, так как мы получали практику в представлении докладов высшему командованию, а наши начальники постоянно готовили нас к ним. Ну, и кроме того, отсеивались из Генерального штаба бездари, попавшие туда по протекции: кто же поставит задачу бестолочи, если его потом будет заслушивать старший начальник! Минусы ложились только на наших непосредственных командиров, так как они должны были в любой момент пояснить ход наших мыслей и все ответы держать в голове. Но это была их проблема и обязанность одновременно.

– Знаете, Алексей Валерьевич, сколько поворотов от нашего Управления генерал-квартирмейстерства до кабинета начальника Генерального штаба? – с веселым прищуром спрашивал у меня помощник делопроизводителя, подполковник Александр Андреевич Свечин.

– Честно признаюсь, Александр Андреевич, никогда не задумывался и не считал, – отвечал я ему. – Знаю, что много, но когда идешь – все мысли о предстоящем докладе, и они сами собой мелькают по сторонам!

– Это верно! И что самое интересное, на обратном пути их кажется меньше! Ну, это если по докладу был успех! А так их ровно 24, я проверял!

– Спасибо, Александр Андреевич, – отвечал я ему, – в следующий раз обязательно посчитаю! – и, как всегда, забывал это сделать.

…В последующем генерал-майор Императорской русской армии А. А. Свечин в 1918 году перейдет на сторону большевиков, будет начальником Всероссийского главного штаба, а после конфликта с Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Советов Вацетисом с подачи Троцкого перейдет на работу в Военную академию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, будет несколько раз подвергнут аресту и возвращению в ряды РККА, где дослужится до звания комдива. Но все же, в 1937 году будет опять арестован, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов, расстрелян и похоронен близ поселения Сосенское в Подмосковье 29 июля 1938 года…

А вот чтобы иметь успех при докладе начальнику Генерального штаба, нужно было выполнить один веселый ритуал, суть которого заключалась в следующем. Перед приемной начальника Генерального штаба стояли две бронзовые скульптуры – с левой стороны генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского, а с правой – генерал-фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского. При этом правая рука М. И. Кутузова была как бы протянута для рукопожатия. Так вот, всяк входящий в приемную к начальнику Генерального штаба и желающий иметь успех при докладе, должен был пожать протянутую руку Великого русского полководца! И эта традиция ни разу не подводила!..

Вот и в тот день, 4 июля 1912 года, я шел в кабинет начальника Генерального штаба, не совсем представляя, зачем он меня вызвал. Свой доклад о состоянии наших войск, войск потенциального противника, совершенствовании инфраструктуры северо-западного региона я представил третьего дня, 1 июля, и генерал-лейтенант Н. П. Михневич остался вполне доволен моим докладом. После чего даже разрешил уйти в положенный отпуск начальнику управления, генерал-майору Георгию Никифоровичу Данилову, который слушал мой доклад с нескрываемым волнением.

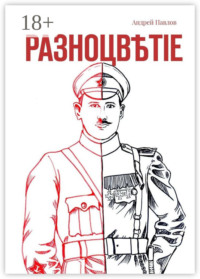

Скульптуры великих российских полководцев

в Главном штабе, Санкт-Петербург.

По привычке «пожав руку Кутузову», я шагнул в приемную начальника Генерального штаба. Один из его адъютантов, подпоручик Квязелис, с моим появлением принял на секунду строевую стойку, а затем приветливо кивнул мне.

– Вас ждут, Алексей Валерьевич, – сказал он громко и приоткрыл первую дверь из двух ведущих в кабинет начальника Генерального штаба. Сделал он это из-за того, что в приемной было еще несколько офицеров, значительно в большем, чем я, звании и должности.

– Спасибо, – ответил я и открыл вторую дверь со словами: – Разрешите?

– Заходите, Черневский, – ответил генерал Михневич. Помимо него в кабинете находился один из первых помощников генерала Г. Н. Данилова, обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба генерал-майор Николай Афанасьевич Обручев.

– Подойдите к карте, – приказал мне генерал Михневич.

На его рабочем столе лежала карта Туркестанского гарнизона. Меня несколько удивило то, что меня приглашают к карте того района, которым я никогда не занимался.

– У Вас хороший склад ума, – как будто прочитал мои мысли начальник Генерального штаба, – мне Вас рекомендовал Николай Афанасьевич, – и кивком головы указал на Обручева.

– Николай Афанасьевич! Введите в курс дела капитана, а я послушаю еще раз и, может быть, уточню детали, – сказал Михневич и расположился в кресле рядом с рабочим столом.

– Есть, Ваше сиятельство! – ответил Обручев и начал свой доклад: – В селе Троицком, дислоцированном в 30 верстах к северу от Ташкента, располагаются летние лагеря, где в настоящее время размещается 1-й Туркестанский саперный батальон, – и генерал Обручев указал место на карте. – 1 июля после ужина, вероятно, в состоянии опьянения, группа нижних чинов этого батальона с криками «ура», со стрельбой и под звук оркестра ринулась на рядом находящийся 2-й Туркестанский саперный батальон. Цели и причины действий бунтовщиков мы не знаем. В ходе беспорядков практически сразу погибли штабс-капитан Похвиснев и подпоручик Шадский, пытавшиеся остановить бунтовщиков. Благодаря мужеству и твердости офицеров 1-го и 2-го саперных батальонов, а также нижних чинов, оставшихся верными присяге, – продолжил генерал Обручев, – бунт в этот же день был подавлен. Вчера состоялись похороны офицеров, погибших во время восстания…

– Это лишнее, – сказал начальник Генерального штаба, перекрестившись, – и к делу не относится. Ставьте задачу, Николай Афанасьевич.

– Слушаюсь, Ваше сиятельство, – ответил Обручев и продолжил: – Вам, капитан, предписывается убыть в Ташкент и во взаимодействии с Туркестанским генерал-губернатором, командующим войсками Туркестанского военного округа и войсковым наказным атаманом Семиреченского казачьего войска, генералом от кавалерии Александром Васильевичем Самсоновым, разобраться в причинах произошедшего, выявить корни оного и подготовить предложения по возможности исключения повторения такого случая. Ваше сиятельство! Доклад закончил! – повернувшись от карты в сторону начальника Генерального штаба, произнес Обручев.

– Спасибо, Николай Афанасьевич, – ответил Михневич. – От себя лишь хочу добавить, что дело это – особой важности и секретности, держится на контроле Императора, и от объективности Ваших выводов и оценок зависит многое, в том числе воздействия на войска других военных округов. Вам понятно?

– Так точно, Ваше Превосходительство! – ответил я. – Прошу уточнить срок убытия.

– Завтра соберетесь и 6 июля поезжайте, – ответил мне начальник Генерального штаба. – Более не задерживаю Вас и Вас, Николай Афанасьевич.

Встав во фрунт и развернувшись, мы покинули высокий кабинет.

– Хочу отметить, – сказал мне генерал Обручев, когда мы прибыли к нему в кабинет, – что это дело крайне скользкое. С 1905 года в армии такого не происходило. Вы уж разберитесь, Алексей Валерьевич, и мысли Ваши мне сообщите в первую очередь. И имейте в виду, что местные будут очень Вам мешать, а свои версии происшедшего передавать в столицу очень скоро, в обход Ваших. Не рубите с плеча, выводы там не озвучивайте, как бы дров не наломать… Собирайте сухую статистику и – мне сюда. А мы уж тут обдумаем. То, что рыба с головы гниет – все знают, а вот то, что у нее может начаться pseudomonas (лат.) – плавниковая гниль, никто не задумывается. О готовности к убытию доложите. С Богом! – сказал мне генерал Обручев, перекрестив.

Начислим

+1

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе