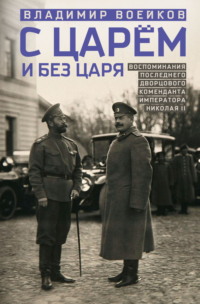

Читать книгу: «С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта императора Николая II», страница 2

Через некоторое время я был у государя, доложил, что все для состязания готово, и просил его назначить день.

Государь мне сказал, что императрица и великие княжны тоже хотят приехать, но с условием, чтобы в манежной ложе были только одни полковые дамы. Про великую княгиню Анастасию Николаевну, которую я предполагал пригласить как супругу старого командира, Его Величество мне сказал, что, по мнению императрицы, в таком случае пришлось бы приглашать и ее отца, короля черногорского; в это время король Николай гостил у дочери в Петербурге, приехав благодарить за пожалование званием генерал-фельдмаршала российской императорской армии. О великом князе государь сказал: «Его вы, конечно, пригласите» – и затем назначил день и час состязания.

Когда я передал великому князю высочайшее поручение, гневу его не было предела. Обидевшись за не приглашение великой княгини Анастасии Николаевны, он на состязания не приехал и с тех пор резко переменился и ко мне.

Во время летних сборов красносельского лагеря полагалось в конце июня или начале июля давать войскам три дня полного отдыха.

В 1911 году, воспользовавшись первым днем перерыва занятий, я поехал в Царское Село осмотреть производившийся ремонт казарм.

Не успел я войти в свой дом, как мой человек прибежал с докладом, что великий князь Николай Николаевич стоит на дворике у подъезда дома и требует меня к себе.

Выйдя, я увидел великого князя, начальника штаба округа генерала фон дер Бринкена и стоявшего подле них гусара. У великого князя от ярости тряслась нижняя челюсть, генерал фон дер Бринкен покручивал с самодовольным видом ус, а гусар, видимо сильно напуганный, стоял бледный, как говорится, ни жив ни мертв.

Кругом двора уже собрались группы чинов полка, с любопытством наблюдавших за происходившим.

Великий князь со мною не поздоровался. Немедленно при моем появлении послышалась страшная ругань по адресу гусара и посыпались громогласные обвинения меня в неумении держать в руках подчиненных, результатом чего является распущенность полка. Не простившись со мною, он сел в автомобиль и укатил.

Успокоив все еще дрожавшего гусара, я его расспросил о происшествии. Выяснилось, что виновный сидел за конюха в пролетке, в которой кучер одного из офицеров полка делал проездку молодой одиночке по узкой прямой аллее бабловского парка, когда мотор великого князя стал его нагонять. Великий князь ехал из Красного Села в Ижору на смотр инженерных войск и, видимо, торопился. Шофер гудел, лошадь пугалась, подхватывала; останавливая бесившегося молодого жеребца, кучер этим еще более задерживал мотор. Наконец он свернул в первую боковую аллею; но великий князь остановил его, подозвал гусара, посадил его у ног своего шофера и приказал ехать к командиру полка.

Считая инцидент исчерпанным обрушившимся на меня потоком неприятных слов, я отпустил гусара, к большому удивлению его и его товарищей, ожидавших моего вымещения на нем гнева великого князя.

Впоследствии, при встречах, великий князь ни разу не заикнулся о своей выходке у моего подъезда, но и не проявил ни малейшего стремления загладить неприятную сцену в Царском Селе.

Получая до этого времени утвержденные великим князем как главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа аттестации выдающегося и достойного выдвижения вне очереди, я вдруг оказался переведенным в совершенно другую рубрику аттестационного списка.

Между тем мне по старшинству предстояло подходить к моменту сдачи полка. На назначение бригадным командиром гвардейской кавалерии я, по словам ближайшего начальства, рассчитывать ни в коем случае не мог вследствие нерасположения ко мне великого князя Николая Николаевича.

В это время державный шеф полка назначил меня своим дворцовым комендантом.

5

Обязанности дворцового коменданта. Федоровский государев собор. Елка в придворном манеже.

В круг прямых обязанностей дворцового коменданта входило как общее наблюдение за безопасностью императорских резиденций, так и главный надзор за безопасностью пути во время высочайших путешествий, вследствие чего все правительственные учреждения должны были сообщать поступавшие к ним сведения, имевшие отношение к обязанностям, возложенным на дворцового коменданта, в непосредственном подчинении которому находились: особое управление, дворцовая полиция, охранная агентура, собственные Его Величества сводный пехотный и железнодорожный полки и собственный Его Величества конвой для несения службы; а для исполнения различных поручений командировались выбранные самим дворцовым комендантом военные и гражданские чины всех ведомств.

Ведению дворцового коменданта подлежала полиция Царского Села, Петергофа, Гатчины и Павловска, все охранные команды дворцовых управлений и императорских дворцов, так же как и полицмейстеры императорских театров.

Собственный Его Величества железнодорожный полк занимался эксплуатацией и охраной специальной железнодорожной ветки, так называемой царской, между Петербургом и Царским Селом; при высочайших же путешествиях чины полка командировались для контроля мостовых сооружений и подаваемых паровозов на всех путях следования императорских поездов.

Для организации путешествий в ведении дворцового коменданта имелся специальный орган, называвшийся инспекцией императорских поездов, во главе которого стоял инженер путей сообщения.

При выездах Его Величества за район установленной вокруг дворца охраны дворцовый комендант должен был сопровождать государя.

В первый день Рождества государь с семьей присутствовал при богослужении в Федоровском государевом соборе, который считался полковой церковью собственного Его Величества конвоя и собственного Его Величества сводного пехотного полка. Во время этого выезда я фактически вступил в исполнение своих служебных обязанностей.

Согласно установившемуся обычаю при посещении церковных служб Федоровского собора соблюдался следующий этикет: на боковом подъезде собора Их Величества встречал ктитор – полковник Д. Н. Ломан, а у входа, в малой палате, служившей раздевальной, – дворцовый комендант.

Их Величества входили через боковую дверь на правый клирос; дворцовый комендант следовал за ними и занимал место около клироса, впереди команд казаков и нижних чинов, стоявших во всю ширину собора.

Иногда императрица проходила в особую молельню, отделенную от алтаря аркою. На первых шагах моей службы меня неприятно поразило то, что критика на императрицу до того вошла в обыкновение у лиц свиты и придворных, что даже устройство этой молельни послужило поводом для осуждения государыни. Между тем я свое раннее детство и юность бывал с покойной матерью в такой же молельне, устроенной при нашей домовой церкви, и, конечно, никому даже в голову не приходило за это осуждать мою мать.

По окончании богослужения государь, уезжая, сказал мне, что хочет сегодня ехать в Аничков дворец к матушке. Отход поезда был назначен на 5 часов, по окончании елки для нижних чинов.

В придворно-конюшенном манеже устраивались в первые дни Рождества дневные елки для нижних чинов частей, подчиненных дворцовому коменданту. Посредине манежа ставилась огромная, красиво убранная елка, вокруг которой на столиках раскладывались подарки: серебряные ложки, серебряные подстаканники, чайники и разные другие предметы солдатского обихода; кроме того, стоял отдельный стол с картузами, наполненными гостинцами.

По прибытии в манеж Их Величеств с августейшими детьми государь обходил собравшихся, здоровался с командами; после этого нижние чины получали по вынутому жребию подарки от великих княжон, которым целовали руку, причем великие княжны находили для каждого ласковое слово. Благодаря памяти, которою отличалась царская семья, а также вследствие внимательного отношения великих княжон ко всем, даже мелким, служащим при дворе они знали офицеров по имени и отчеству, а многих нижних чинов – по фамилиям.

Раздача елочных подарков продолжалась около полутора часов. Государь беседовал с присутствовавшими лицами ближайшей свиты и начальниками отдельных частей.

За несколько времени до отбытия императорского поезда из Царского Села дворцовый комендант приезжал на станцию царской ветки, именовавшуюся царским павильоном, встречал государя, никогда не заставлявшего себя ждать, и давал приказание поезду тронуться.

Нужно сказать, что аккуратность государя вполне оправдывала французскую поговорку: «L'exactitude est la politesse des Rois» («Аккуратность есть вежливость королей»).

Если государь назначал время своего прибытия, то по его приезду можно было проверять часы. Поэтому я всегда приезжал за пять минут до назначенного им часа. Однажды, когда отъезд государя был назначен на 5 часов, я, подъезжая к павильону, с удивлением заметил, что парадные двери уже закрыты. Обыкновенно государь проходил через павильон прямо в поезд; на этот же раз он стоял в гостиной с двумя великими княжнами, причем все трое держали в руках свои часы. Его Величество, смеясь, обратился ко мне со словами: «Мы вас ждем. Виноват я, так как приехал на десять минут раньше».

В пути государь обыкновенно приглашал сопровождавших его лиц в вагон-столовую. Во время утренних поездок предлагался чай, а вечером, после театра или иного собрания, подавалась к чаю холодная закуска. Государь, по-видимому, с удовольствием проводил время в кругу сопровождавших его лиц.

В Петербурге в императорском павильоне государя встречал с рапортом градоначальник, в то время свиты генерал Д. В. Драчевский.

Со станции Его Величество отбывал в закрытом моторе, в который обыкновенно приглашал дворцового коменданта; во втором, запасном моторе ехал дежурный флигель-адъютант. Машиной государя управлял Кегрес, ездивший с необыкновенною быстротой. На мои замечания относительно такой быстрой езды Кегрес всегда возражал, что государь это любит.

В первую же свою поездку с Его Величеством я увидал, как хорошо все было организовано благодаря прекрасному исполнению обязанностей всеми, кто ведал нарядами, поездами, моторами. Единственное, что было желательно изменить, это огромный наряд городской полиции с офицерами, надевавшими к моменту проезда государя белые перчатки и тем привлекавшими внимание публики. В дальнейшем я, к огорчению полиции, стал в последнюю минуту менять маршруты следования.

Неся главную ответственность за охрану царя и его семьи, я со вступлением в должность стал подробно знакомиться с делами, находившимися в ведении начальников отдельных частей управления дворцового коменданта. Начальник дворцовой полиции полковник Б. А. Герарди ставил меня в курс инструкций, касающихся несения как наружной постовой, так и внутренней наблюдательной службы.

Все лица, имевшие вход во дворец, проходили с ведома дворцовой полиции, и, таким образом, я всегда был осведомлен о посетителях дворца – в срочных случаях по телефону, а обыкновенно по запискам или докладам.

В числе лиц, посещениями которых в то время начали усиленно интересоваться, был Распутин. Полковник Б. А. Герарди в один из первых докладов просил меня дать ему указания, как поступать, когда во дворец приходит Распутин. На мой вопрос, как делалось раньше, он ответил, что старшему постовому городовому у ворот Александровского дворца дана следующая инструкция: пропускать известных ему лиц, состоящих на службе при дворе, а также внесенных в списки имеющих представиться

6

Посещение дворца Распутиным.

Их Величествам; что же касается лиц неизвестных, он каждый раз для их пропуска обязан испрашивать особое разрешение.

По распоряжению Герарди Распутина всегда задерживали у ворот до получения по телефону разрешения от дежурного по дворцу помощника начальника дворцовой полиции.

Когда я спросил у Герарди, чем руководствуется его помощник, давая разрешение, оказалось, что он его дает, зная, что Распутин является с ведома Их Величеств: выходило, что его задержание у ворот дворца служило только поводом к пересудам, не изменяя существа дела, т. е. приема его Их Величествами. Я предложил прекратить церемонию у ворот и установить пропуск Распутина до телефона, а телефонное сообщение делать после прохождения им ворот.

На вопрос мой, как часты бывают эти посещения, полковник Герарди ответил: «Один раз в месяц, а иногда в два месяца раз».

Еще задолго до моего назначения мне приходилось не раз слышать рассказы о Распутине, производившие на меня впечатление не простой сплетни, а чего-то умышленно раздуваемого. Исходили, к моему великому изумлению, эти рассказы от приближенных к царю лиц, которые старались придавать особенное значение каждому появлению Распутина при дворе. Так, например, во время романовских торжеств в Костроме на церковном богослужении в высочайшем присутствии появление Распутина было немедленно подчеркнуто среди присутствующих не кем иным, как товарищем министра внутренних дел – свиты генералом Джунковским.

На меня такое вмешательство в личную жизнь царской четы производило удручающее впечатление. Распутина я до назначения своего дворцовым комендантом не видел, сведения же о нем получал от людей, якобы преданных государю, но, вероятно, не понимавших, что их вредная болтовня вносит расстройство в неустойчивые умы.

7

Охрана пути при высочайших путешествиях. Отношение к внесенным изменениям.

Почти ежедневно в 10 часов утра я являлся к государю с докладом о текущих делах, имевших отношение к моим прямым обязанностям, и получал приказания Его Величества, большей частью касавшиеся его выездов.

Войдя в кабинет государя, я клал свои бумаги на высокую витрину у окна; государь, любивший ходить по комнате, обыкновенно не приглашал меня сесть, а выслушивал доклад, ходя со мною взад и вперед, пока все бумаги не были просмотрены.

В числе вопросов, к которым государь неоднократно возвращался в первые дни, была охрана железнодорожного пути во время следования императорских поездов.

Существовавшее тогда положение возлагало эту охрану исключительно на военные части, стягивавшиеся к железной дороге за несколько дней до высочайшего проезда, а в день следования Его Величества путь представлял из себя цепь постов часовых, стоявших друг от друга на таком расстоянии, чтобы каждый из них мог видеть или слышать соседа. Порядок этот вызывал огромный наряд войск; а в зимнее время почти за каждое следование императорского поезда несколько человек из стоявших на постах отмораживали себе руки или ноги, как это было и за последний проезд государя из Крыма в Царское Село, о чем мне пришлось доложить Его Величеству.

Выраженное мне государем желание изменить существовавший порядок вызывало необходимость всестороннего изучения вопроса и выработки новой системы.

Первое, на что я натолкнулся, знакомясь с положением, было, на мой взгляд, совершенно неправильное устранение в дни высочайших проездов железнодорожных жандармских управлений от ответственного наблюдения за порядком на станциях и путях. Власть этого компетентного органа заменялась властью военных начальников, по большей части никакими знаниями железнодорожного дела не обладавших. В дни высочайших проездов на всех станциях появлялись военные чины, начиная с командующих войсками военных округов и кончая ротными командирами. Все они весьма ревностно исполняли службу, но почти перед каждым своим распоряжением наводили справки у устраненных от ответственности чинов жандармских железнодорожных управлений.

Согласно воле государя нужно было изменить всю систему охраны пути. По моему мнению, ее нужно было возложить на корпус жандармов, подчинив ему отряды воинских частей, которые надлежало вызывать только в необходимых случаях.

Получив принципиальное одобрение государем моего предположения, я образовал смешанную комиссию под председательством товарища министра внутренних дел генерала Джунковского в составе представителей от министерств – внутренних дел, путей сообщения и моего управления.

Результатом работы комиссии явилась в конце февраля инструкция по охране железнодорожного пути в упрощенном виде, имевшая в основе вышеуказанный принцип.

Доложив инструкцию Его Величеству, я получил одобрение и высочайшее утверждение, которое было мною скреплено. Инструкцию отпечатали и разослали на места предстоявшего в конце марта проезда государя с семьей на Южный берег Крыма – в Ливадию.

Это новое положение вызвало целую бурю в военных кругах. Из некоторых окружных штабов посыпались в штаб великого князя Николая Николаевича возражения со стороны неответственных за охрану царя военных начальников. Когда я по приезде весною в Крым представлялся великому князю, он выразил мне большое неудовольствие по поводу введения новой инструкции, по его словам, весьма обидной для устраненных от столь почетной службы войск. Думаю, что во время войны, когда прокат императорского поезда выразился в цифре около ста тысяч верст, войскам было бы трудно нести эту почетную службу.

Высказанное Ее Величеством в первые дни моего назначения желание сократить число следовавших за государем по улицам моторов неоднократно выражал мне и государь.

«Вы, пожалуйста, избавьте меня от всех меня сопровождающих: со мною должны ездить вы и дежурный флигель-адъютант и только в особых случаях те, кого я укажу» – вот были слова царя.

Передача этих слов государя, конечно, вызвала массу обид со стороны тех, кого касалась; распоряжение это было объяснено моим желанием отдалить от царя лиц ближайшей свиты, причем осуждали и бранили меня не только они сами, но и сочувствовавшие им их великосветские друзья и знакомые, глубоко возмущенные всецело приписываемым мне нововведением.

8

Крещенский парад. Юбилей земств.

Традиционное принесение поздравлений с Новым, 1914 годом, состоявшееся в Царскосельском дворце, закончилось обычным приемом послов, посланников и дипломатического корпуса аккредитованных представителей иностранных держав, которых государь обходил в большом зале дворца.

6 января происходил в Петербурге в Зимнем дворце крещенский парад; начался он с обхода Его Величеством по залам дворца взводов от всех войсковых частей города и окрестностей с их полковыми знаменами и штандартами.

По окончании обедни в большом соборе Зимнего дворца духовенство вышло крестным ходом на Иордань (часовню, ежегодно строившуюся к этому дню на набережной Невы против иорданского подъезда).

За крестным ходом проследовал государь с членами императорской фамилии в сопровождении лиц свиты. Знамена и штандарты были вынесены на Иордань и установлены полукругом, посреди которого в присутствии Его Величества митрополит совершил освящение воды, после чего крестный ход возвратился в церковь, а государь пропустил мимо себя в Гербовом зале знамена и штандарты, которые несли предшествуемые полковыми адъютантами самые заслуженные люди воинских частей.

Дипломатический корпус с дамами был приглашен на царский выход в Николаевский зал, чтобы из окон любоваться торжественною церемонией.

По окончании высочайшего выхода всем приглашенным в Николаевский зал был подан в концертном зале завтрак, на который были также приглашены лица свиты и офицеры Кавалергардского полка, пользовавшиеся на приемах при дворе правом так называемого выхода за кавалергардами, т. е. во внутренние покои дворца.

Императрица на этом выходе не присутствовала, так как вообще за последние годы избегала принимать участие в больших официальных приемах: помимо того, что здоровье ее ухудшилось, она стала замечать сильное недоброжелательство к себе со стороны высшего общества.

Недоброжелателям государыни можно сделать упрек не только в том, что они говорили, но еще больше в том, кому говорили: не было иностранного дипломата, не слыхавшего в петербургских и московских салонах и клубах такой критики, которая в других государствах, вероятно, считалась бы недопустимою даже в интимной среде.

К сожалению, в этом отношении не представляли исключения и некоторые из министров, не стеснявшиеся осуждать перед иностранными дипломатами государя императора за то, что он не дает им возможности проводить либеральные реформы, которые западноевропейская пресса находит назревшими для введения в России. Эти неуместные исповеди много способствовали тому, что бывшие в то время в России иностранцы составляли себе совершенно неправильное понятие как о личности царя, так в особенности об императрице, что и подтверждается вышедшими позднее воспоминаниями иностранцев об этой эпохе.

В начале января в Петербург съехались представители земств России для празднования пятидесятилетия существования введенного императором Александром II всесословного земства. Реформа эта была возвещена манифестом 19 февраля 1861 года, в корне изменившим строй русской государственной жизни.

Начиная с 1861 года землевладельцы стали постепенно утрачивать возможность руководить массами крестьянства, так как оно стало подпадать под влияние случайных элементов, зачастую никакой связи с крестьянами не имевших.

Отношение правительства к земству было двойственное: с одной стороны, оно смотрело на него как на административный орган, а с другой – стремилось ограничить его влияние и выражало недоверие, можно сказать, не без основания: например, съехавшиеся в 1905 году в Москве представители земств учредили постоянное бюро, на первом же совещании которого началось обсуждение двух вопросов: аграрного во всей его полноте, в согласии с программой кадетской партии, и вопроса о преобразовании России в конституционное государство. Подготовлявшиеся этим бюро вопросы вносились на обсуждение периодически созываемых нелегальных съездов земцев; последние разъезжались по своим медвежьим углам и при благосклонном попустительстве полиции пожинали дешевые лавры, щеголяя своим либерализмом и оппозиционными настроениями.

Такое непонятное попустительство со стороны властей привело к тому, что деятельность общественная стала получать одобрение широких кругов интеллигенции только в том случае, когда была направлена против правительства. Подобная постановка дела не могла не создать антагонизма между земством и администрацией.

Утром 8 января государь принял делегации земств в концертном зале Зимнего дворца.

Председатель московской губернской земской управы камер-юнкер Шлиппе, поднося Его Величеству хлеб-соль, между прочим сказал: «Верьте, государь, что мы, земские люди, следуя заветам предков, будем всегда наши силы разума и сердца любовью и правдою нести на служение престолу и Родине» – и закончил свое пространное слово восклицанием: «Благо России и слава царя!»

Государь в течение полутора часов обходил депутации и после принятия подарка для наследника – большой модели русской деревни в исполнении кустарей – закончил прием словами:

«Я выражаю твердую уверенность, что всякая земская работа в тесном единении с моим правительством будет проникнута и воодушевлена безграничной заботой о бесчисленных местных нуждах населения и об его благе. Разумное удовлетворение местных нужд является главным залогом развития и подъема благосостояния всего государства.

Духовному взору моему ясно представляется спокойная, здоровая и сильная Россия, верная своим историческим заветам, счастливая любовью своих благодарных сынов и гордая беззаветной преданностью престолу».

Слова государя были восторженно приняты земцами – неизвестно, искренно ли под впечатлением минуты или притворно. 10 января в залах Дворянского собрания на Михайловской площади состоялось торжественное собрание земских деятелей, осчастливленных посещением Его Величества. Государь, обходя залы, со многими беседовал. Его обаятельная манера обращения, задушевный голос – все это так настроило присутствовавших, что, кроме выражений восхищения личностью царя, ничего в залах слышно не было.

После тоста за здравие Его Величества и исполнения присутствовавшими гимна «Боже, царя храни» государь сказал:

«Благодарю вас за радушный и сердечный прием и за поднесенную вами сегодня хлеб-соль. Я счастлив был видеть большую часть земских представителей от всей России, собранных в столице по случаю пятидесятилетия введения земства покойным моим дедом. От всего сердца желаю преуспеяния, процветания и плодотворного развития земству и осушаю бокал за его славу. За ваше здоровье».

Речь эта была произнесена экспромтом. Благодаря тому что государь всегда говорил очень искренно и от сердца, его экспромты производили сильное впечатление, тем более что он обладал удивительною дикцией; каждое его слово, даже на большом расстоянии, было слышно совершенно ясно, отчетливо.

9

Придворные балы. «Фолль-журнэ» 19 февраля 1889 года. Костюмированные спектакли и бал в 1903 году.

В царствование императоров Александра II и Александра III и в начале царствования императора Николая II в половине января начинался сезон придворных балов.

Первый бал с сидячим ужином, на который приглашалось более трех тысяч человек, давался в Николаевском зале Зимнего дворца. После танцев в Николаевском зале приглашенные рассаживались за столами, расставленными по всем остальным залам дворца.

За этим балом следовала серия трех балов в концертном зале на 800 приглашенных с сидячим ужином в Николаевском зале. На возвышении вдоль окон ставился длинный царский стол, а приглашенные сидели по 12 персон за круглыми столами, имевшими посредине отверстия, из которых выходили стволы пальм или больших лавровых деревьев, так что весь зал обращался в великолепный зимний сад.

В четверг на масленице давался бал в эрмитажном павильоне, а в воскресенье сезон заканчивался так называемым «фолль-журнэ», начинавшимся в 4 часа дня танцами. В 7 часов подавался обед с блинами, после которого танцы возобновлялись. Ровно в 12 часов музыка прекращалась и все приглашались к ужину, после которого начинался разъезд. Такие балы обыкновенно бывали в одном из загородных дворцов, а в 1889 году, когда принцесса Алиса Гессенская гостила у своей сестры – великой княгини Елизаветы Федоровны, «фолль-журнэ» был дан 19 февраля в Царскосельском дворце. Приглашенные приезжали в экстренных поездах; в Царском Селе от станции до дворца их везли в придворных экипажах.

На этом балу государь – тогда наследник престола – ужинал со своей дамою мазурки – принцессою Алисой. В числе приглашенных к столу цесаревича был и я со своей дамою. Место мое оказалось рядом с принцессою Алисой, что дало мне возможность впервые разговаривать с нашей будущей императрицей. Глубокое впечатление произвела на меня молодая золотисто-белокурая красавица. Держалась она чрезвычайно просто и очень напоминала свою сестру – великую княгиню Елизавету Федоровну, у которой я был камер-пажом в зиму 1886-87 года. По совершенно необъяснимой случайности у меня сохранилось меню этого ужина: На обратной стороне этого меню расписались все сидевшие за столом, и среди них брат принцессы Алисы гроссгерцог Эрнст-Людвиг Гессенский.

Последний сезон балов в Зимнем дворце был в 1903 году и закончился двумя вечерами в русских костюмах XVII столетия.

Во вторник 11 февраля в императорский Эрмитаж на спектакль было приглашено около трехсот человек в исторических костюмах. Государь был в выходном платье царя Алексея Михайловича – в золотом парчовом кафтане и опошке с нашивками, в шапке, с жезлом в руке. Государыня Александра Федоровна была в наряде царицы Марии Ильиничны, первой супруги царя Алексея Михайловича, рожденной Милославской, – в парчовом платье с серебряными нашивками, в короне с бриллиантами и изумрудами.

Все приглашенные были в разных костюмах той же эпохи – преимущественно бояр и боярынь, а офицеры полков гвардии одеты были по полкам. Будучи в то время ротмистром Кавалергардского полка, я был в костюме выборной сокольничей сотни. Красивый Эрмитажный театр представлял весьма оригинальное зрелище ко времени выхода царской семьи, когда расположенные амфитеатром места были заняты приглашенными. Впечатление получалось сказочное от массы старинных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугами и самоцветными камнями, по большей части в старинных оправах. В этот день фамильные драгоценности появились в таком изобилии, которое превосходило всякие ожидания.

Царская семья, войдя в театр, также, видимо, заинтересовалась созерцанием костюмов приглашенных, как и ожидавшие их выхода не могли оторвать глаз от ослепительных нарядов царской семьи.

Когда поднялся занавес, на сцене началось второе действие народной музыкальной драмы «Царь Борис» по Пушкину и Карамзину. В полумраке зала видны были только национальные костюмы: воображение переносило на несколько столетий назад… создавалось впечатление, будто все это – сон наяву. Не менее красивую картину представляли и бояре с боярынями, ужинавшие по окончании спектакля в галереях Эрмитажа, украшенных произведениями великих мастеров. По окончании ужина из галерей прошли в эрмитажный павильон, чудный белый зал которого соединялся арками с зимним садом. Между деревьями искусственно освещенного поэтическим лунным светом сада были развешены клетки с неумолчно щебетавшими под шум и музыку птицами. В эрмитажном павильоне состоялся маленький бал, на котором 16 пар исполнили русский танец. Все были в восторге от вечера. Два дня спустя состоялся в концертном зале костюмированный бал, на который были приглашены иностранные послы и посланники со своими семьями. Бал начался полонезом из оперы «Жизнь за царя» в исполнении придворного оркестра в мундирах трубачей XVII века. Царская семья стояла у дверей арабской комнаты, а все одетые в исторические костюмы проходили попарно мимо Их Величеств, давая возможность полюбоваться разнообразием и великолепием костюмов. Императрица Александра Федоровна в своем чудном наряде поражала красотою и величием.

Русский танец был повторен и по просьбе Их Величеств дополнен выходом на середину зала княгини З. Н. Юсуповой – графини Сумароковой-Эльстон, прекрасно исполнившей наш национальный танец. Все восторгались красавицею, которая в этот вечер также была счастлива доставить удовольствие державным хозяевам. (И кто мог тогда подумать, что через 13 лет сын этой княгини – муж племянницы государя княгини Ирины Александровны – обагрит свои руки кровью Распутина.)

Из концертного зала, стены коего были украшены цветущими камелиями, к ужину перешли в Николаевский зал, обращенный в зимний сад; в нем была устроена эстрада для одетого в русские костюмы хора славянского, встречавшего входивших старинною величавою песней «Слава на небе солнцу высокому».

В следующие года традиционная серия придворных балов заменилась спектаклями с ужинами в галереях Эрмитажа; но с течением времени прекратились приглашения и на спектакли.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе