Читать книгу: «Екатерина Фурцева. Женщина во власти», страница 2

Глава 2

В поздних сталинских политических кампаниях

Сталину дважды доводилось готовить общественное мнение к мобилизации. Первый раз в 1927–1938 годах, когда нависла угроза войны, второй – после испытания американцами атомной бомбы, когда стало ясно, что Третья мировая война весьма вероятна, причем во вполне обозримом будущем. Одним из факторов повышения «полиморсоса» (политико-морального состояния) стали кампании по борьбе с «реакционными» западными теориями и с «безродными космополитами».

Фрунзенский райком находился на улице Кропоткинской (Пречистенка), где по иронии судьбы некогда располагался Еврейский антифашистский комитет. На территории, подконтрольной райкому, была масса научно-исследовательских и других институтов, которые могли запросто оказаться оплотами космополитизма. Главной надеждой и опорой верных сталинцев помимо нескольких заводов (вроде «Каучука» и имени Свердлова) была Академия имени Фрунзе, где «врагов» советской власти не держали с 1937 года. В сталинских идеологических кампаниях Фурцева, конечно, поучаствовала, однако без излишнего энтузиазма, который мог привести к тому же финалу, что и Ежова с его компанией. Гораздо разумнее было организовывать «инициативу масс».

Первый залп прозвучал 16 июля 1947 года. ЦК ВКП(б) разослал членам и кандидатам в члены ЦК ВКП(б), ЦК компартий союзных республик, крайкомам, обкомам, горкомам и райкомам партии, министрам СССР, членам коллегий и руководителям центральных ведомств, секретарям парторганизаций министерств СССР и центральных ведомств, всем командующим военными округами и войсковыми группами закрытое письмо «О деле профессоров [Н.Г.] Клюевой и [Г.И.] Роскина». Высший партийный орган информировал товарищей о том, что в последнее время был «…вскрыт ряд фактов, свидетельствующих о наличии среди некоторой части советской интеллигенции недостойных для наших людей низкопоклонства и раболепия перед иностранщиной и современной реакционной культурой буржуазного Запада». Особенно характерным в этом отношении Центральный комитет признал «дело об антипатриотических и антигосударственных поступках профессоров Клюевой и Роскина, вскрытое ЦК ВКП(б) и рассмотренное в июне текущего года Судом чести при Министерстве здравоохранения СССР».

Центральный комитет пояснил, что «профессора Клюева и Роскин, при попустительстве бывшего министра здравоохранения Митерева и при активной помощи американского шпиона – бывшего секретаря Академии медицинских наук Парина, передали американцам важное открытие советской науки – препарат для лечения рака. Будучи сомнительными гражданами СССР, руководствуясь соображениями личной славы и дешевой популярности за границей, они не устояли перед домогательствами американских разведчиков и передали американцам научное открытие, являющееся собственностью Советского государства, советского народа. Пренебрегая насущными интересами государства и народа, забыв о своем долге перед Родиной, окружившей их работы заботой и вниманием, Клюева и Роскин лишили советскую науку приоритета (первенства) в этом открытии и нанесли серьезный ущерб государственным интересам Советского Союза».

По убеждению ЦК, «дело профессоров Клюевой и Роскина» не являлось исключением из правила, оно свидетельствовало «…о серьезном неблагополучии в морально-политическом состоянии некоторых слоев нашей интеллигенции, особенно работающей в области культуры».

ЦК напомнил, что «еще в прошлом году в известных постановлениях о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров ЦК» обращалось особое внимание «на весь вред низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада со стороны некоторых наших писателей и работников искусства».

Истоки «антипатриотических настроений и поступков» ЦК видел в том, что «некоторая часть» советской интеллигенции по-прежнему находилась «в плену пережитков проклятого прошлого царской России».

– Наука в России всегда страдала от этого преклонения перед иностранщиной, – констатировало сталинское руководство ВКП(б).

По мнению ЦК, «дело Клюевой и Роскина» доказывало, что люди, «зараженные рабским духом низкопоклонства перед буржуазной культурой», легко становились добычей «иностранных разведок».

ЦК указал: «Дело Клюевой и Роскина» также вскрыло «…слабость партийно-политической работы в министерствах. Эта работа ведется от случая к случаю, связана главным образом с юбилейными датами и кампаниями, проходит мимо действительно важных фактов жизни министерств и не нацелена на задачи подлинно большевистского воспитания работников министерств». ЦК наставлял: «С этим серьезным недостатком в работе парторганизаций министерств надо самым решительным образом покончить».

Парторганизации обязывались «неустанно» разъяснять советским гражданам сталинские указание о том, что «последний советский гражданин, свободный от цепей капитализма, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства».

Центральный комитет предложил (то есть наказал) ознакомить со своим письмом и с рассылаемыми материалами членов обкомов и крайкомов ВКП(б), членов ЦК компартий союзных республик, членов горкомов и райкомов, а также ознакомить с письмом и обсудить его в парторганизациях министерств СССР, центральных ведомств, высших учебных заведений, академий и научно-исследовательских институтов.

Иными словами, от партийных работников требовалось воспитание советской интеллигенции в духе противодействия проискам иностранных разведок. Работа закипела. В июне 1948 года Фурцева собрала расширенный пленум райкома с участием представителей научных учреждений для обсуждения вопроса «О работе партийных организаций научных учреждений и вузов района по осуществлению указаний товарища Сталина о дальнейшем развитии науки». Екатерина Алексеевна сообщила, что райком партии несколько раз обсуждал на пленумах и заседаниях бюро вопросы идеологической работы, заслушивал отчеты секретарей партийных организаций ряда институтов. И выявил слабую постановку идейно-политического воспитания научных сотрудников и недостаточное развертывание критики и самокритики.

Особенно крупные ошибки обнаружились в Институте организации здравоохранения и истории медицины, где коммунисты своевременно не разоблачили космополитических взглядов бывшего замдиректора по науке профессора Ильи Давыдовича Страшуна. В результате прозвучавшей критики известный гигиенист, член Академии медицинских наук СССР был уволен по обвинению в «эстетствующем космополитизме», «буржуазном объективизме» и прочих грехах, после чего надолго остался без работы и даже попал в психиатрическую клинику. (После «реабилитации» он вновь занялся наукой.)

Если и прав Олег Табаков, считавший, что для Екатерины Алексеевны национальность никакого значения не имела, официальный курс сталинского руководства на борьбу с «безродными космополитами» она дисциплинированно поняла, приняла и начала проводить соответствующие директивы как свои собственные. Причем, по язвительной оценке Эдварда Радзинского, Фурцева была прогрессивным сталинским руководителем, за которым «прогресс не поспевал».

С 31 июля по 7 августа 1948 года в Москве проходила печально знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ – Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, на которой «лысенковцы» громили «мичуринцев».

Будучи первым секретарем Фрунзенского райкома, Фурцева, как водится, в полном объеме поучаствовала и в этой кампании, подхватив знамя борьбы за приоритет советской науки и разоблачения «реакционных теорий, космополитизма и низкопоклонства перед буржуазной наукой».

Во Фрунзенском районе действовали тогда 30 научно-исследовательских институтов, из них 17 медицинских, 9 технических, 4 гуманитарных. В них трудились 1840 научных сотрудников, в том числе 24 действительных члена и члена-корреспондента Академии наук СССР и отраслевых академий. Тридцать семь ученых были удостоены Сталинских премий, 19 носили почетное звание «заслуженный деятель науки». Наука действительно шла вперед, и партия должна была возглавить это движение.

На уровне райкома это означало проверять исполнение идеологических предписаний и указаний. Так, 18 марта 1949 года бюро Фрунзенского райкома заслушало доклад секретаря партбюро НИИ судебной психиатрии имени Сербского товарища Калашника. Влияние парторганизации на научную работу было признано недостаточным, и через полгода парторг вновь отчитался перед Фурцевой со товарищи: «…коллектив научных сотрудников почувствовал острую критику, которая была развернута по инициативе парторганизации. В результате этого дисциплина резко повысилась, повысился авторитет парторганизации и партбюро. На одном из заседаний подвергся острой критике учебник, подготовленный к печати, по судебной психиатрии, в результате чего автор учебника получил очень ценные замечания».

Аналогичные недостатки, отсутствие «критики и самокритики» выявили и в других институтах: биохимии, юридических наук, 1‑м медицинском. Своеобразным итогом бурной партийной активности на научном поле стала статья Екатерины Фурцевой «Партийное руководство научными учреждениями», опубликованная 3 августа 1949 года не где-нибудь, а в «Правде». В «облысении», как шутили Юрий Жданов со товарищи, биологической науки Фурцева и другие сторонники почтенного Трофима Денисовича доходили до абсурда. Одного сторонника Николая Вавилова Екатерина Алексеевна «припечатала» такой характеристикой:

– Он не может работать в школе. Он, наверное, вейсманист, так как не посещает ни одного политического кружка.

В период с 15 по 26 августа парторганизации институтов одна за другой направляли Фурцевой документы и справки о «достижении коренного перелома в идейно-политической работе» по итогам «борьбы с буржуазным космополитизмом в различных областях идеологической действительности». К счастью, на этой ниве отличились парторганизации далеко не всех институтов, а следовательно, не везде шли пропесочивания и чистки. Судя по пометам на документах, Екатерина Алексеевна не настаивала на серьезных оргвыводах, то есть эскалация социальной напряженности в ее планы не входила.

Публичные порки, однако, оставались обязательной частью ритуала. Фурцева настояла на освобождении от занимаемых должностей трех руководителей лабораторий и двенадцати работников НИИ угольной промышленности ввиду недостаточной квалификации. Оно еще куда ни шло, когда бы Екатерина Алексеевна не добавила: «Партийная организация разоблачила и исключила из рядов ВКП(б) некоего Тищенко, в прошлом активного участника троцкистской оппозиции. Скрыв свое исключение из партии за принадлежность к троцкизму, Тищенко обманным путем снова вступил в партию». Судя по всему, это был очередной липовый троцкист, поскольку настоящих, махровых, разыскать на свободе давно было нереально.

На пленуме Московского городского комитета ВКП(б), состоявшемся 6–7 сентября 1949 года, Фурцева выступила с отчетным докладом «О руководстве парторганизациями научно-исследов[ательских] институтов». После обычных заявлений и славословий она перешла к конкретике. Первым досталось Институту биохимии за книгу Дмитрия Леонидовича Рубинштейна «Общая физиология», где обнаружилось некритическое использование работ буржуазных авторов, а значение Сеченова и Павлова полностью игнорировалось. Проверка показала, что некоторые лаборатории занимались теоретическими исследованиями, не связанными с важнейшими проблемами современной медицинской практики. И все из-за того, что коммунисты терпимо относились к неправильному направлению в работе бывшего (!) директора института Парнаса, который насаждал отрыв теории от практики.

Закончив с Институтом биохимии, Фурцева перешла к критике Института юридических наук. Там партийная организация вскрыла грубые политические ошибки в работах профессоров Ошеровича, Шифмана, Гурвича, но не сделала выводов: двое из названных продолжительное время не только руководили секторами, но и находились в составе партбюро института.

Затем шквальный огонь Фурцева открыла по Институту организации здравоохранения и истории медицины. Если на первом этапе «проработки» под раздачу попал только Страшун, то теперь массированной атаке подверглись и другие кадры института. Как выяснилось, попытки отдельных членов партии критиковать недостатки подавлялись бывшим секретарем партбюро института Гроссманом и другими членами партбюро – Дворкиным, Гашуниным. Запущенность и низкий уровень партийно-политической работы, отсутствие творческого обсуждения научных вопросов, нежелание прислушиваться к голосу работников привели к серьезным ошибкам в работе партийной организации этого института, резюмировала Екатерина Алексеевна.

Как полагалось, Фурцева явила товарищам образец самокритики:

– Районный комитет партии не изучил и глубоко не вник в работу этой парторганизации. Работники райкома неоднократно бывали в институте, присутствовали на партсобраниях, но мало общались с коммунистами. Это привело к тому, что райком просмотрел и своевременно не вскрыл крупных недостатков в работе парторганизации института и не укрепил п[арт]руков[одст]во.

Наконец, Екатерина Алексеевна перешла к главному – к следствиям августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Она напомнила, что в ряде институтов Фрунзенского района «среди некоторой части научных работников были распространены реакционные взгляды вейсманизма-морганизма». По крайней мере в трех из них: Институте судебной психиатрии, в 1‑м и 2‑м медицинских институтах – ситуацию удалось «исправить». Сторонники вейсманизма лишились руководящих постов, а сторониики материализма получили моральную поддержку.

Общий вывод Фурцевой звучал оптимистично:

– Обсуждение решений сессии ВАСХНИЛ помогло институтам перестроить направление научной работы и укрепить состав научных учреждений передовыми советскими учеными – последователями мичуринской биологии.

Московский горком поддержал самокритичный настрой Екатерины Алексеевны, подтвердив, что райком не предъявлял требований к директорам и секретарям парторганизаций в части строгого соблюдения большевистского принципа подбора и изучения кадров, в результате чего на работу принимались случайные малоквалифицированные работники. Можно понять его замечание и так, что идеологическую кампанию Фурцева проводила без «административного восторга». Что было серьезным недостатком тогда и может считаться большим достоинством сейчас.

Об итогах пленума МГК Фурцева доложила на собрании актива Фрунзенской районной парторганизации 27 сентября 1949 года. Однако в ответ на инициативу развязать широкое идеологическое наступление нашла довольно обтекаемые формулировки. Вместо прямого указания пресекать подрывную деятельности «безродных космополитов» и прочих прислужников мировой буржуазии Екатерина Алексеевна выдала привычные наставления:

– Мы должны будем отчитаться перед Московским [городским] комитетом и с честью выполнить [его] решения. Для этого необходимо, чтобы во всех партийных организациях вузов и научно-исследовательских институтов были разработаны детальные мероприятия по выполнению решений Пленума МГК ВКП(б), чтобы бюро райкома, весь аппарат райкома сейчас еще ближе занимались работой вузовских и научных учреждений, оказывая помощь в их работе, контролируя и направляя работу научных учреждений на выполнение исторических указаний вождя и учителя товарища Сталина.

Фурцева прекрасно понимала, что переусердствовать в критике нельзя во избежание обвинения в «головокружении от успехов».

Глава 3

Карьерный взлет

Активность на своем посту, а также личное знакомство с вождем имели для Фурцевой серьезные кадровые последствия. В январе 1950 года ее избрали вторым секретарем Московского городского комитета ВКП(б), то есть она сделалась правой рукой Никиты Сергеевича Хрущева. Такие назначения подлежали согласованию с Центральным комитетом, и он (читай: Хозяин и его аппаратчики) кандидатуру поддержал.

Фурцева закреплялась на втором этаже партийной верхушки. По традиции первый секретарь МК и МГК был не только «хозяином столицы», но и членом Политбюро ЦК. Вопросы, находившиеся в компетенции последнего, имели для первого секретаря МК и МГК первостепенное значение. На втором секретаре сосредоточивалось решение текущих вопросов, связанных с реализацией планов: организацией строительства, промышленного и социального развития.

Екатерина Фурцева получила небывало высокий для женщины пост. При Ленине такое было вполне возможно (Елена Стасова, Александра Коллонтай), Сталин же «баб» на руководящей работе не жаловал. И доверие приходилось оправдывать. Фурцева не избежала участия в травле Георгия Михайловича Попова, некогда способствовавшего ее головокружительной карьере, а теперь впавшего в немилость. По иронии судьбы вместе с Поповым потерял работу и будущий муж Фурцевой – Николай Павлович Фирюбин. Не соглашусь с мнением Леонида Млечина, что Георгий Михайлович был «самодуром». По крайней мере, в бытность свою «хозяином столицы» для Москвы он сделал очень много.

Вынужденный покаяться в несуществующих грехах, Георгий Михайлович был Сталиным «помилован». Однако по мере осуждения, самобичевания и падения Попов вынужден был услышать обвинения во всех смертных грехах ото всех, кто был ему обязан. Обелять Екатерину Алексеевну не следует, однако не стоит и строго порицать: таковы традиции сталинской эпохи. Если бы Фурцева отказалась, это имело бы самые печальные последствия и для самого Попова, и для нее лично, и для всей столичной парторганизации.

Никиту Хрущева «на Москву» посадили не в первый раз. Он возглавил обком партии, стоявший выше горкома, которым руководил Иван Иванович Румянцев. Екатерина Алексеевна на новом посту продолжила формирование своей команды. Именно в Московском городском комитете она приметила секретаря по пропаганде и агитации Николая Николаевича Данилова. Впоследствии он станет (правда, ненадолго) заместителем Фурцевой в Министерстве культуры СССР.

Индикатором карьерного роста Екатерины Алексеевны можно считать ее выступление на XIX (последнем для Сталина) съезде ВКП(б) – КПСС. Впервые она поднялась на трибуну верховного органа партии на утренном заседании съезда 10 октября 1952 года. Выступать второму секретарю Московского горкома партии пришлось в достаточно сложных условиях. Георгий Маленков, сделавший отчетный доклад ЦК, который лично отредактировал вождь народов, раскритиковал Московскую парторганизацию за недостаточное внимание к идеологической работе.

– Там, где ослабевает внимание к вопросам идеологии, создается благоприятная почва для оживления враждебных нам взглядов и представлений, – подчеркнул Георгий Максимилианович.

Как водится, покаяние и обязательство исправиться Фурцева оставила на потом. Начала она по традиции со славословия партии и ее вождям.

– Товарищи! В отчетном докладе Центрального Комитета партии т. Маленков подвел итоги исторических побед, достигнутых нашим народом под руководством Коммунистической партии, под мудрым водительством нашего вождя и учителя товарища Сталина, – заявила Фурцева под аплодисменты собравшихся.

Поскольку в повестке дня стояло воплощение идей товарища Сталина из его труда «Экономические проблемы социализма в СССР», сосредоточить внимание следовало именно на нем, а не на маленковской критике.

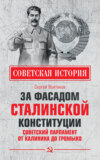

А.С. Щербаков, Г.М. Попов и другие руководители Москвы.

6 ноября 1941 г. [ЦГА Москвы]

– …замечательный образец творческого марксизма, выдающийся вклад в идейную сокровищницу марксистско-ленинской науки – вооружает партию и советский народ на дальнейшую борьбу за строительство коммунизма.

Нашлось в ее выступении достойное место и для упоминания патрона, Никиты Сергеевича:

– За период с XVIII съезда накоплен большой опыт в области партийного строительства. Тов. Хрущев в своем докладе убедительно обосновал необходимость отразить этот опыт партии в ее Уставе, внести в Устав соответствующие дополнения и изменения.

После этого Фурцева перешла к конкретике, а именно к состоянию Московской городской парторганизации и ее делам. Она прекрасно усвоила правило: с середины тридцатых годов любой истинный большевик должен горой стоять за «критику» и, главное, «самокритику». И она решительно доложила, что среди московских коммунистов уровень того и другого повысился. Правда, не везде: там, где этого не произошло, имеют место крупные упущения и промахи. Зная о ненависти Хозяина к «матушке-волоките», Фурцева обрушилась на бюрократизм в советских министерствах: так, в Министерство рыбной промышленности СССР в 1949 году в среднем за день поступало 178 писем и телеграмм, а в 1952 году – 1114, то есть в шесть раз больше. Досталось и министру речного флота СССР, которому «понадобилось 30 дней бесплодной переписки, в то время как вопрос можно было решить в течение нескольких минут».

Затем настал черед научных работников, которые в целом не отличались (да и сейчас не отличаются) особой сознательностью. А они еще и «семейственность» развели: в Физическом институте Академии наук СССР 102 работника состояли в родственных отношениях, причем часть из них находились в непосредственном подчинении один у другого. То, что с ленинских времен пресекалось в партийном и государственном аппаратах, расцвело в научных учреждениях.

Наблюдая «оживление в зале», Екатерина Алексеевна перешла к Московскому государственному пединституту. По ее сведениям, ученые степени присуждались там за диссертации, не представляющие научной ценности, и даже такие, в которых содержались грубые извращения марксистско-ленинской теории и фальсификация истории героической борьбы нашего народа. Она отметила, что подобные факты имеют место и в некоторых других вузах Москвы, что наносит серьезный ущерб подготовке научных кадров.

Как секретарь МГК, Екатерина Алексеевна с гордостью доложила съезду об усилении пропаганды марксизма-ленинизма и повышении идейно-теоретического уровня кадров:

– За последние три года окончили Вечерний университет марксизма-ленинизма около 20 тысяч, и в настоящее время занимается 17 тысяч руководящих партийных, советских и хозяйственных работников… За последние три года 2900 деятелей науки, техники, литературы, искусств Москвы удостоены Сталинских премий.

И все же останавливаться на достигнутом не следовало.

Критику Маленкова в отчетном докладе ЦК Екатерина Алексеевна признала совершенно правильной: партийные органы столицы еще в должной мере не использовали все возможности. Работа с отдельными категориями интеллигенции проводилась недостаточно, поскольку парторганизации и руководители творческих учреждений (и прежде всего союзы – советских писателей, композиторов, художников и другие) недостаточно занимались идейно-художественным воспитанием своих кадров. Как следствие, значительная часть произведений литературы и искусства оказалась слабой, а некоторые спектакли и кинофильмы были сняты с репертуара.

– Товарищи! – с патетикой произнесла Фурцева. – Не снимая ответственности с Московского горкома партии за недостатки в работе партийных организаций творческих учреждений по идейно-политическому воспитанию работников, считаю необходимым обратить внимание на слабое руководство Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР московскими театрами.

Екатерина Алексеевна не могла и предположить, что «удовольствие» руководить театрами когда-то выпадет ей самой. И что она еще намается с прославленным МХАТом и его корифеями. Все это в не столь отдаленном будущем. Пока же Фурцева с высокой трибуны устроила ему форменный разнос:

– За последние два года из девяти намеченных к постановке новых пьес театр поставил только три. Коллектив театра долгое время работал над постановкой неполноценных в идейно-художественном отношении пьес: «Потерянный дом» Михалкова, «Кандидат партии» Крона и некоторых других. Затратив время и средства, театр не выпустил за последние два года ни одного нового спектакля на советскую тему. Если бы Комитет по делам искусств занимался этим ведущим театром страны, он мог бы не допустить подобного положения.

Данный пассаж бил в конкретную цель – по председателю комитета Николаю Николаевичу Беспалову. Сделала она замечание и в адрес Министерства высшего образования СССР. Несмотря прямое указание ЦК улучшить подготовку преподавателей кафедр марксизма-ленинизма, философии и политической экономии, оно не сделало необходимых выводов.

По данным Екатерины Алексеевны, значительная часть преподавателей не имела ученых степеней, а подготовка молодых научных кадров через аспирантуру была поставлена из рук вон плохо. Из 153 руководителей кафедр социально-экономических наук в Москве только 13 имели докторскую степень.

После констатаций настало время традиционных обобщений и обещаний. Фурцева поручилась, что столичная парторганизация «обеспечит широкое развитие критики и самокритики, добьется улучшения идейно-политической и партийно-организационной работы». Екатерина Алексеевна привычно завершила свое выступление под «продолжительные аплодисменты» собравшихся.

Сталин и его команда вполне оценили молодого амбициозного руководителя. На XIX съезде Фурцева была избрана кандидатом в члены ЦК КПСС, сделав первый шаг в высшее руководство партии.

Сталинская эпоха, однако, подходила к концу. Вождю народов оставалось жить менее полугода.

Начислим

+17

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе