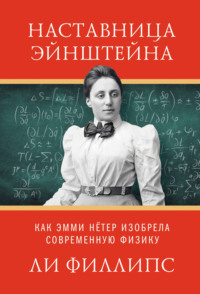

Читать книгу: «Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику», страница 5

2

Сила тяготения

«…Не будь этой теории и всего, что с ней связано, вряд ли бы я так много узнал о человеческих пороках»

Итак, Альберт Эйнштейн, Давид Гильберт и Эмми Нётер одновременно находились в Гёттингене. Их свела сила тяготения, а точнее, неослабевающее желание Эйнштейна осуществить свой революционный проект – заменить теорию всемирного тяготения, царившую над миром с 1686 года, чем-нибудь получше. Для этого он должен был до предела напрячь свои математические способности, стараясь говорить на языке, который выучил методом погружения. Решение принять, наконец, предложение Гильберта посетить мировую математическую столицу стало для него удачей. Ведь здесь он встретил не только восприимчивых и доброжелательных слушателей, но и некоторых наиболее одаренных математиков мира. Эти коллеги помогли ему вытерпеть следующие четыре месяца и завершить проект.

Каждый из обитателей Гёттингена смотрел на задачу со своей уникальной, индивидуальной точки зрения и применил к ее решению свои таланты. Гильберт мог творчески использовать соответствующий математический язык и применять его к собственным целям, хотя некоторые идиомы оставались ему неведомы. Для Нётер этот язык был практически родным, и она могла стать для остальных своих товарищей переводчицей и проводником. Лишь она была способна проникнуть в его глубочайшие тайны. Феликс Клейн принадлежал к предыдущему поколению ученых, но живо интересовался физикой и все еще был способен воспринимать новые математические идеи. Он часто играл роль посредника, пересказывая Эйнштейну объяснения Нётер и описывая полученные ею результаты в переписке, которая началась немедленно по окончании визита физика и продолжалась до обнародования им общей теории относительности – и после него. Нётер и Гильберт тоже вели в этот период переписку с Эйнштейном, но значительные успехи достигались во время дискуссий, ведшихся гёттингенской группой, и Клейн время от времени писал Эйнштейну об их результатах.

В этом горниле было выковано великое открытие Нётер, центральная идея этой книги – теорема, подробно описанная в третьей главе. Чтобы понять, откуда взялась эта теорема и почему она существует, нам нужно разобраться в обстоятельствах, которые дали ей жизнь: а обстоятельства эти были связаны с потребностью осмыслить силу тяготения и структуру космоса.

Это первая задача данной главы, но есть и другая. Поскольку статья, в которой сообщается о теореме Нётер, подписана ее именем, история признает за ней авторство этого открытия. Но отпечатками пальцев Нётер усеяна и сама общая теория относительности. Как я здесь – и не только здесь – настаиваю, если бы Эйнштейну не помогали несколько других ученых, его общая теория относительности, возможно, не была бы должным образом сформулирована, а потому имеет смысл говорить, что у этой теории несколько авторов85. Это не уменьшает ключевую роль, сыгранную Эйнштейном: он применил к решению этой задачи свою невероятную физическую интуицию и отказывался сдаваться. Опираясь на убежденность, рожденную этой интуицией, он на протяжении многих лет продолжал работать, сохраняя уверенность в том, что стоит на верном пути. Несколько историков выяснили, каким был вклад по меньшей мере Марселя Гроссмана и Гильберта в формулировку общей теории относительности. Но, к сожалению, о Нётер в этой связи упоминают редко; я хочу исправить это упущение.

Есть два способа рассматривать место Нётер в ряду (втором ряду) авторов общей теории относительности, где она стоит бок о бок с Гроссманом, Гильбертом и, быть может, еще двумя учеными. Во-первых, ведшаяся в то время переписка и позднейшие комментарии Эйнштейна и Клейна показывают, что она неоднократно и целенаправленно помогала Эйнштейну: помогала ему разобраться в уравнениях и подводила к заключительному выводу. Во-вторых, оригинальная и математически весьма непохожая на Эйнштейнову формулировка общей теории относительности, предложенная Гильбертом (которую история признает его достижением), также обусловлена работой Нётер. К этому предмету мы вернемся в следующей главе. Пока что достаточно будет осознать, что обоим подходам к силе тяготения – подходу Эйнштейна и подходу Гильберта – пошло на пользу сотрудничество с Нётер и что, вполне вероятно, ни один из них без нее не преуспел бы.

Ее ключевой вклад в общую теорию относительности стал одним из многих способов, которыми Эмми Нётер помогла изобрести современную физику.

Гильберт и физика

К 1915 году Гильберт, подобно пауку, сидел в центре академической паутины, чутко прислушиваясь к малейшим вибрациям, происходившим в мире математики и физики, и готовясь ради удовлетворения своего любопытства затянуть в Гёттинген людей, подобных Эйнштейну (который уже стал известен физикам всего мира).

Вплоть до этого момента Гильберт изучал чистую математику и работал именно в этой области. Почему же он внезапно увлекся физикой?

Гильберт не был дилетантом. Весь аппарат теоретической физики усеян отпечатками его пальцев. Произошло это отчасти из-за его универсального взгляда на математику и точные науки – вплоть до того, что для него границы, которые, по мнению ученых с более традиционными взглядами, разделяли различные дисциплины, были невидимы. Причиной оказанного им фундаментального влияния были также глубина, широта и прозорливая оригинальность его исследований, обеспечившая физиков новыми методами формулировки и решения проблем. Он даже (как в случае с тем, что ныне зовется гильбертовым пространством) изобретал целые математические структуры и среды, в которых ученые-физики могли бы разместить свой вычислительный инструментарий.

По сути, Гильберт сохранял живой интерес к теоретической физике на протяжении большей части своего творческого пути. Он даже обзавелся ассистентом-физиком, который информировал его о важных изменениях в этой области и объяснял то, в чем Гильберт не мог разобраться сам. Некоторые из этих секретарей-физиков впоследствии сами стали выдающимися учеными. Таким был Макс Борн – один из создателей квантовой механики и лауреат Нобелевской премии. Борн с теплом вспоминал время, проведенное с Гильбертом и Германом Минковским: «Для меня это было удивительное время ученичества. Не только в науке, но и в житейских делах»86.

Лео Корри – выдающийся историк математики и физики в Тель-Авивском университете и президент Открытого университета Израиля87. В написанном в 1999 году проницательном эссе он показывает, что, думая о Гильберте как о заинтересовавшемся физикой математике, мы упускаем из виду главное88. В сознании Гильберта между мирами физики и математики не было четкой границы, подобной той, что обозначилась в последние десятилетия. Стены между этими дисциплинами, которые мы сегодня воспринимаем как данность, отчасти стали результатом искусственных демаркационных линий, расчерчивающих карту современного университета с его ревниво охраняющими свои пределы маленькими королевствами. Но эти стены являются также побочным продуктом усугубляющейся специализации – неустранимого свойства всех наук. В первые десятилетия XX века физик мог читать и на самом деле в значительной степени понимать все теоретические статьи, ежемесячно появляющиеся в журналах. Равным образом математик – и, определенно, математик с такими эклектичными интересами, как у Гильберта, – был по меньшей мере осведомлен о каждой из активно развивающихся областей математических исследований и знал обо всех последних открытиях. Поэтому не стоит удивляться, что Гильберт продолжил следить за научной деятельностью Нётер и понимал ее потенциальное значение для дисциплин, которыми интересовался – в том числе тех, что касались физики.

Сегодня научных журналов, число которых со Второй мировой войны начало возрастать экспоненциально, стало так много, что физик или математик конца XIX или начала XX века не мог бы и помыслить о подобном89. Исследователи больше не могут понять статьи об областях науки, которые не изучали, – даже те, что имеют тесное отношение к предметам их собственных изысканий.

Но давайте вернемся в 1905 или 1915 год и попытаемся взглянуть на вещи с точки зрения Гильберта. Точные науки и математика не были столь фрагментированы, и их особые языки еще не стали непроницаемыми друг для друга. Гильберт отличался необычайно широким кругом интересов и одаренностью, и казалось, что он способен составить себе представление практически обо всем, что имело отношение к математике, а также в значительной степени физике. Однако для Гильберта дело заключалось не в том, чтобы следить за отдельными дисциплинами. Он считал, что математика и физика по большому счету являются если не единой сферой деятельности, то родственными областями науки – даже если на текущей стадии развития конкретной физической теории эта родственная связь не была очевидной.

Наиболее красноречивым примером этого подхода, как указывает Корри, было отношение Гильберта к геометрии90. Он считал геометрию эмпирической наукой, аксиомы которой должны отражать наш опыт восприятия физического пространства. Ее теоремы можно проверить методом эксперимента – например, измеряя углы треугольника, чтобы подтвердить, что в сумме они равны двум прямым углам. Состоятельность геометрии ежедневно подтверждает наша способность ориентироваться, измерять и строить, руководствуясь ее постулатами и выводами. Открытие теорем, подразумеваемых ее аксиомами и определениями, подчиняется логическим и математическим законам, в точности как в области «чистой» математики (если такая вообще существует), но эти аксиомы и определения отражают физический опыт. Евклидова геометрия – в том числе в переработке Гильберта – принадлежит к области не только математики, но и физики91.

Таким образом, можно понять, что логическая гигиена математической теории (например, геометрии) заботила Гильберта отчасти потому, что он желал создать наилучшую возможную науку о физическом мире. По его мнению, когда аксиоматическая структура теории прояснена, все, что остается – это, по сути, сама структура. В этом отношении, как и в некоторых других, Гильберт опережал свое время. Часто цитируют его слова, в которых он применяет эти идеи к геометрии: «…мы в любое время должны быть способны заговорить не о точках, линиях и плоскостях, а о столах, стульях и кружках пива», – хотя, к сожалению, нет авторитетного источника, который подтвердил бы аутентичность этого глубокомысленного и очаровательного замечания.

Смысл отсылки к пивным кружкам и прочему состоит в том, что сущность того или иного раздела математики определяет его структура, а не то, что мы думаем об объектах, о которых идет речь. Возможно, понятнее будет аналогия с играми: если бы, играя в шахматы, мы решили называть пешки «автомобилями», а коней – «ослами», сохранив при этом правила неизменными, мы бы продолжали играть в шахматы. Названия фигур несущественны. Некоторых математиков смущал «формальный» подход Гильберта к математике – как мне неуютно играть в шахматы, используя набор в излишне художественном исполнении, с абстрактными скульптурами вместо фигур; но это происходит отчасти потому, что я плохой шахматист, мыслящий на недостаточно высоком уровне и нуждающийся в комфорте привычного: в конях, которые похожи на коней. (Краткое напоминание о логической структуре математики можно найти в разделе «Аксиомы, определения и теоремы» в этой же главе.)

Универсальность мысли Гильберта, быть может, объяснит, почему сделанные им выводы неизменно присутствуют в инструментарии прикладной математики, к которому обращается любой физик, чтобы довести задуманное до конца. За примечательным исключением гильбертова пространства, эти разнообразные инструменты и теоремы зачастую не связаны с именем своего создателя.

Гильберт считал раздробленность наук искусственной; в своих заметках он написал, что «деление наук по специализациям и факультетам – явление антропологическое и тем самым чуждое реальности как таковой. Ведь природный феномен не задается вопросом, принадлежит ли он к области интересов физика или же математика»92.

Как упоминалось выше, математический стиль Нётер и ее интересы начали напоминать стиль и интересы Гильберта после того, как она решительно отказалась от более раннего своего стиля, примером которого была ее диссертация. С этого момента карьеры ее интерес к абстракции и структуре становился все глубже, и, по мнению некоторых летописцев, своей исключительной сосредоточенностью на наиболее формальных уровнях математической мысли превзошел интерес самого Гильберта.

Но предшествующие параграфы подготовили нас к тому, чтобы обратить внимание на одно различие между интересами и предметами одержимости Нётер и Гильберта. Нётер навсегда осталась погруженной исключительно в абстрактную математику. Ее совершенно не интересовали (и, возможно, даже раздражали) любые разговоры о возможном практическом применении ее исследований.

Гильберт, напротив, хотел сделать для физики то же, что уже сделал для геометрии. Его «Основания геометрии» по большей части посвящены тщательному изучению того, какие теоремы от каких аксиом зависят и – что не менее важно – какие аксиомы избыточны для вывода некоторых теорем. Ему хотелось доказать как логическую непротиворечивость и полноту, так и взаимную независимость множеств аксиом, тем самым сделав абсолютно очевидным, какие разделы нашего знания от каких допущений зависят. Этой работе предстояло глубоко повлиять на дальнейшее развитие математики и стиль математического мышления. Однако она принадлежит к периоду, предшествовавшему потрясению, которое пережил мир, когда математик Курт Гёдель совершил свои открытия в области логики и, если уж на то пошло, лишь ненамного опередила формулировку Бертраном Расселом его знаменитого парадокса. Так что в известном смысле работа Гильберта принадлежит к эпохе логической наивности математики.

Рассел показал, что вариант древнегреческого Парадокса лжеца («это утверждение – ложь») сохраняется в так называемой наивной теории множеств. В своем примере он предлагает представить себе город, где брадобрей бреет всех мужчин, которые не бреются сами, – и только их. Затем он задает вопрос: «Кто бреет брадобрея?» Если он бреется сам, то он себя не бреет, поскольку бреет лишь тех, кто не бреется сам. Но если он не бреется, то бреется, поскольку бреет всех, кто не бреется сам. Таким образом, Рассел показал, что кажущиеся невинными определения множеств (брадобреев или чего угодно еще) могут приводить к парадоксам.

Выводы Гёделя показали, что большинство математических систем содержат истинные утверждения, которые невозможно доказать в рамках системы, – это сделало очевидными пределы аксиоматизации. Эта работа заставила математиков признать, что, хотя попытки всеобъемлющей аксиоматизации (подобные той, что предпринял Гильберт) ведут к ценным наблюдениям, они никогда не смогут охватить всю математику.

Аксиомы, определения и теоремы

Выше я весьма беспечно пользовался терминами, касающимися формализации, аксиоматики и абстракции; здесь стоит с большей осторожностью конкретизировать, в чем состоят эти идеи. Это поможет прояснить суть того, над чем именно работали Гильберт, Нётер и разделявшие их взгляды математики.

Для этого я предлагаю сделать небольшое лирическое отступление для тех, кто, быть может, не очень понимает, как соотносятся между собой определения, аксиомы и теоремы и что имеется в виду под этими терминами.

Математики заняты тем, что выводят истинные утверждения из того, что они считают верным (или относительно чего предполагают, что это верно). Им нужно знать, что именно означает утверждение, и быть уверенными в обоснованности своих доказательств.

Любое математическое размышление начинается с определений основных понятий – в особенности, если какие-то из них вводятся впервые. Для современной математики характерны в высшей степени аккуратные и подробные определения. В прошлом эта дисциплина обжигалась на небрежных или недостаточно строгих определениях, и математики научились с самого начала все делать как следует. Вы не столкнетесь с таким стилем определений, изучая математику в средней школе, но на уровне высшей математики он является общепринятым.

Познакомиться с формальными определениями можно, изучая евклидову геометрию, которую большинство людей проходит в средней школе. Там вы видите определения точки, линии и прочего, обычно довольно сильно соответствующие своим древнегреческим версиям. Однако эти определения часто утрачивают часть своего очарования. Евклид определял точку как «то, что лишено частей», а линию как «длину, лишенную ширины». Этим формулировкам свойственна своего рода суровая поэзия. Многие школьники задаются вопросом, зачем их заставляют выслушивать скучные констатации фактов, которые в конечном счете интуитивно ясны. Они не знают, как им повезло: современные определения в их крайней конкретности обычно гораздо сильнее наводят скуку. Одержимость подробностями, как уяснили математики, помогает избежать ошибок и двусмысленностей позднее, когда определения используются при доказательстве теорем.

Далее идут аксиомы. Это утверждения, которые мы принимаем за истинные. Обычно кажется, что они должны быть истинными; мы не можем представить себе мир, где это не так. Если они столь очевидны, то почему же мы не можем их доказать? Почему нам приходится предполагать?

У всего должно быть начало. Каждая математическая система с логической точки зрения основана на своих определениях и аксиомах. Если не предположить, без всяких доказательств, что некоторые вещи верны, то не будет того, на чем основывать дальнейшие утверждения, которые мы стремимся доказать. В правильно сконструированных математических системах все аксиомы независимы друг от друга; ни одну аксиому нельзя вывести из других. Будь это возможно, то была бы не аксиома, а теорема.

Для своей геометрии Евклид записал пять аксиом. Первая такова: «От всякой точки до всякой точки можно провести прямую».

Некоторые писатели утверждают, что в «Началах», своей книге по геометрии, Евклид сформулировал десять аксиом – и это не ошибка. Но Евклид назвал вторую группу из пяти аксиом «общими утверждениями». Первые пять касаются геометрических объектов: точек, линий и т. д. Вторая пятерка, общие утверждения, имеют отношение к количеству. В их число входят такие утверждения, как «равные одному и тому же равны и между собой». Пятая аксиома Евклида в своей оригинальной версии странным образом длиннее остальных и содержит больше деталей. В ней идет речь о двух линиях и третьей, их пересекающей: можно понять, пересекутся ли две первые линии, взглянув на углы между ними и третьей линией и сравнив сумму этих углов с двумя прямыми углами. Другие аксиомы элементарны: очевидно, что они истинны. Эта же требует некоторых размышлений и чертежей, прежде чем станет ясно, что Евклид говорит о параллельных линиях и что эта аксиома также очевидным образом верна.

Синонимом понятия «аксиома» является постулат. Утверждение о параллельных прямых широко известно, и обычно его называют пятым постулатом Евклида или аксиомой о параллельности.

Я так пространно говорю об аксиомах, чтобы прояснить кое-что из того, что исследовали сначала Гильберт, а затем Эмми Нётер.

Как было сказано выше, вскоре после прибытия в Гёттинген Гильберт опубликовал небольшую книжку под названием «Основания геометрии», в которой переработал наследие Евклида. Среди прочего, сделанного в этой книге, Гильберт предложил улучшенные версии пары Евклидовых аксиом.

В данном случае под «улучшенными» я имею в виду, что он нашел более простые и ясные формулировки для передачи того же самого содержания, из которых могли быть выведены те же самые теоремы. Он не изменил геометрию Евклида; он лучше ее изложил. То, что Гильберт смог усовершенствовать основу основ классической математики, то, что было выбито на камне 2000 лет назад, кое-что говорит о масштабе его интеллекта.

Гильберт счел, что первая аксиома неточна, и заменил ее улучшенной версией. Он также предложил более полезную версию бывшего предметом многочисленных дискуссий пятого постулата и упорядочил структуру всего Евклидова труда. По сути, версии аксиом, преподаваемые в школе, ближе к Гильберту, чем к Евклиду, но предмет тем не менее называется геометрией Евклида.

Гильберт в значительной мере работал в Евклидовой традиции. Большая часть изложенного в «Началах» Евклида – это математическое знание, созданное его греческими предшественниками93. Гениальность Евклида в том, что он собрал все эти сведения и придал им формальную структуру с ясными определениями и постулатами. Он сделал из великого множества разрозненных выводов о треугольниках, кругах и конических сечениях логическое целое, свободное от внутренних противоречий. То, что Евклид сделал для Пифагора, Евдокса и прочих, гёттингенский профессор сделал для Евклида.

За определениями и аксиомами идут теоремы. Именно ради них формулируются определения и постулируются аксиомы: теоремы – это истинные утверждения, выводящиеся из двух предшествующих структурных элементов. Дав определения точкам, линиям и некоторым другим предметам и сформулировав свои допущения, Евклид мог доказать, например, теорему Пифагора, полезный факт о прямоугольных треугольниках.

Технически теоремой является любое верное утверждение, в том числе 1 + 1 = 2, но никто не удостаивает столь банальные утверждения титула теоремы. Теоремой мы называем истинное утверждение, не являющееся очевидным, или то, которое нелегко доказать, – и в этом-то и заключается красота математики. Лучшие из теорем удивляют. Они ошеломляют: словно вы наблюдаете за парой шахматистов, игра кажется скучной, и тут, внезапно, один из игроков с тихой улыбкой двигает фигуру по доске – и ставит мат. Никто этого не ожидал. Заурядные теоремы кажутся истинными, но на всякий случай нуждающимися в доказательствах. Прекрасные теоремы – это утверждения, читая которые вы думаете: «С чего бы этому быть истиной?» А затем вы следите за рассуждением, не понимая, к чему идет дело, до тех пор, пока внезапно не видите, как ставится мат. Или, скорее, пишутся буквы QED.94

Я сосредоточился на геометрии как на главном примере системы аксиом в математике потому, что она является первой такой системой и во многих случаях единственным для большинства школьников поводом поупражняться в науке формальных доказательств. Поэтому геометрия будет примером, который с большей вероятностью вызовет отклик у большинства читателей. Другим примером, о котором пойдет речь в нескольких следующих главах, является та область математики, которой Нётер посвятила больше всего усилий на позднем этапе карьеры: абстрактная алгебра. Нётер не только сделала значимые для этой важнейшей математической теории выводы, но и придала новый облик всей предметной области. Я упоминаю об этом здесь, поскольку сущностью абстрактной алгебры является структура, характеризуемая формальной системой определений и аксиом – в точности как в евклидовой геометрии.

Эйнштейн, Гильберт и формализация

Гильберт был убежден, что физике мог бы пойти на пользу критический анализ ее предпосылок – нечто вроде того, что он сделал применительно к геометрии. Он полагал, что теоретическим физикам свойственна дурная привычка на скорую руку латать свои теории, добавляя аксиомы там, где это кажется необходимым, не проверяя, не являются ли новые предпосылки избыточными и не противоречат ли они старым. Чтобы такое непротиворечивое изучение предпосылок вообще было возможно, физическую теорию следовало формализировать, чтобы сделать похожей на геометрию с ее тщательно изложенными определениями и аксиомами. Обычно физики возводили свои замки совсем в ином стиле. В частности, Эйнштейн не видел в этом смысла. Он считал, что в физике формальный подход является (по крайней мере, в некоторых случаях) пустой тратой времени95.

С точки зрения более современных представлений то, что Гильберт погрузился в изучение теории тяготения, может показаться отступлением от его основных задач, и некоторые его современники-физики (или, быть может, только Эйнштейн) могли бы счесть это посягательством на их область интересов. Но для Гильберта это был лишь новый этап процесса открытия: он стремился удовлетворить интеллектуальное любопытство относительно устройства мира, который, по его мнению, был органически единым целым.

То, как Эйнштейн относился к в высшей степени формальным подходам к теоретической физике, нашло выражение в письме к Феликсу Клейну, написанном в конце 1917 года: «Я возвращаюсь ко второму конспекту ваших лекций, несколько дней назад переданному мне нашим коллегой Зоммерфельдом, чем он заслужил мою глубокую признательность. Мне кажется, что вы очень переоцениваете ценность чисто формального подхода. Последний, несомненно, важен, когда речь идет об однозначной формулировке уже установленных истин, но как инструмент эвристики он почти неизменно терпит поражение»96.

Здесь Эйнштейн выражает свое скептическое отношение к возможности формальной математики способствовать открытию новой физики, признавая, однако, ее ценность для прояснения структуры теории после того, как физики нащупали дорогу к сущностным выводам. Эйнштейн сохранит этот скептицизм относительно формализации физики до конца жизни.

Прежде чем у него сформировался острый интерес к общей теории относительности, Гильберт с успехом нащупывал подход к другим физическим проблемам. Например, он провел фундаментальные исследования в области статистической механики – науке определения поведения ансамблей взаимодействующих частиц.

Изучение относительности имело в Гёттингене давнюю историю еще до того, как туда добрался Эйнштейн. Преобразование Лоренца – формула, стоящая за странным и причудливым поведением пространства и времени в рамках специальной теории относительности, – впервые было выведено в этих стенах Вольдемаром Фойгтом, этот факт не слишком широко известен. История изучения относительности в Гёттингене продолжилась, когда Минковский, присоединившийся к Гильберту в 1902 году, сделал в 1907-м доклад, в котором ввел понятие четырехмерного пространства-времени в контексте специальной теории относительности97. В последовавшей за докладом статье Минковский отмечал, что ньютоновской теории тяготения с релятивистской точки зрения недостаточно98. Удивительно, как быстро он, некогда преподававший Эйнштейну математику, воспринял новую теорию и глубоко проник в ее формальную структуру. Его четырехмерная модель вращения сегодня зачастую используется для преподавания специальной теории относительности при ее углубленном изучении, хотя, как мы видели в первой главе, Эйнштейн поначалу (и в течение некоторого времени) относился к ней скептически.

Затем, в 1909 году, Гёттинген с серией лекций посетил легендарный математик Анри Пуанкаре, что стало замечательным прологом к визиту Эйнштейна. Но об этом лучше будет поговорить ниже.

После всего сказанного не вызывает удивления, что, когда Эйнштейн начал читать лекции и писать о своей новой теории тяготения, Гильберт немедленно об этом прознал – и пожелал узнать больше.

Искривленное пространство

Вернемся к Альберту Эйнштейну, который сидит в поезде, направляющемся из Берлина в университетский город Гёттинген. Сегодня на такую поездку уходит два-три часа. Тогда, в 1915 году, путешествие по уже прославившейся своей эффективностью немецкой железной дороге заняло бы ненамного больше времени.

Скажите большинству людей «Эйнштейн», и он тут же предстанет перед их мысленным взором: мудрое, морщинистое лицо; непокорная грива белых волос; международная пресса, интересующаяся его мнением по всякому вопросу – от политики до существования Бога.

Но сидящий в поезде Эйнштейн был молод и хорош собой. Он был более или менее аккуратно причесан. Хотя физикам он уже был хорошо известен, в поезде его никто бы не узнал. В нем не было ничего от добродушного мудрого старца. На деле его взгляд был полон иронии, и он был довольно-таки высокомерен. Сам образ благодушного старого мудреца был в значительной степени создан одаренными богатым воображением журналистами и первыми биографами Эйнштейна. Правда заключается в том, что ироническое отношение к тому, что он называл «бренным миром», так никогда его и не покинуло – как и раздражение по поводу плоского мышления, характерного для населяющих этот мир людей.

С профессиональной точки зрения он неплохо устроился. Но, как мы видели, его высокомерие препятствовало участию в респектабельной академической жизни и было по меньшей мере одной из причин его знаменитого отшельничества в швейцарском патентном бюро. Именно там в течение недолгих лет, проведенных на скромном государственном посту, Эйнштейна посетили наиболее важные из возникших у него научных идей. Так думал и он сам, оглядываясь на свой творческий путь. Именно в патентном бюро он написал свои пять потрясающих статей по физике, опубликованных в 1905 году – году, в котором у него нашлось время также и на написание докторской диссертации.

Нётер получила докторскую степень через несколько лет после Эйнштейна. Как мы увидим, ей на профессиональном пути также пришлось столкнуться с проволочками и препятствиями. Однако в ее случае эти помехи возникали не из-за заносчивости или неуважения к чувствам окружающих. Хотя поначалу ее грубоватые манеры могли кого-то смутить, источником ее неприятностей был не характер; вина всецело лежала на сильнейшей гендерной дискриминации, характерной для немецких законов и обычаев. Институциональные препятствия, стоявшие перед Нётер, были гораздо серьезнее тех, что пришлось преодолеть Эйнштейну. И Эйнштейну предстояло в конечном счете насладиться привилегиями, соизмеримыми с его колоссальным вкладом в науку, и заслужить громкую славу, продолжившую расти после его смерти. Несправедливости, с которыми пришлось мириться Нётер, напротив, сопутствовали всей ее карьере в Германии, последовали за ней в США и продолжали преследовать ее и после смерти.

Изумительные статьи, опубликованные Эйнштейном в 1905 году, побудили коллег выманить его из патентного бюро и обеспечить ему место почтенного научного сотрудника. Но ключ к превращению Эйнштейна из того, кто известен лишь крошечному сообществу физиков, существовавшему до войны, в знаменитейшего из когда-либо живших ученых – того, чье мгновенно узнаваемое лицо однажды украсит почтовые марки и календари, – скрывался в кипе бумаг, которые он держит в руках сейчас, сидя в поезде. Однако уравнения на этих полных математических выкладок листах, довольно аккуратно исписанных перьевой ручкой, пока что не работали.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+13

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе