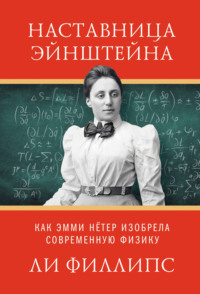

Читать книгу: «Наставница Эйнштейна. Как Эмми Нётер изобрела современную физику», страница 4

В какой мере внушающая благоговение репутация немецких ученых, подвизавшихся в области математики и точных наук, была обязана своим существованием устрашающей немецкой системе университетского образования, а не, скажем, случаю, собравшему вместе множество блестящих умов, или каким-либо иным культурным и историческим обстоятельствам? Несомненно, отвечая на подобные вопросы, невозможно оперировать численными показателями, но столь же несомненно, что влияние университета было огромным.

Хотя его авторитет и круг обязанностей продолжали расширяться, Гильберт сохранял бескомпромиссную преданность своим принципам. Он пришел в ужас от произведенной Германией аннексии территорий и, когда разразилась Первая мировая война, отказался подписать печально известный манифест «К культурному миру», оправдывавший немецкую территориальную агрессию69. Природу этого документа, который подписали 93 почтенных и влиятельных немецких интеллектуала, изобличают предостережения против «русских орд, вместе с монголами и неграми натравливаемых на белую расу»70. Практически все его коллеги (даже Клейн и Макс Планк) и другие известные люди со всех концов Германии чувствовали себя обязанными подписать эту писанину (что позднее заставило одних из них сгорать со стыда, а других признаваться, что они не вполне понимали масштабы преступлений Германии). Как известно, Эптон Синклер сказал однажды: «Трудно заставить человека понять что-то, если ему платят зарплату именно за то, чтобы он этого не понимал». В результате его патриотизм стал вызывать сомнения: а во время войны это не шутка.

Тем временем, по мере развертывания боевых действий, Гильберт продолжал возмущать старших коллег, игнорируя их представления о том, как следует себя вести человеку его общественного положения.

После переезда в Гёттинген исследовательские интересы Гильберта изменились: от теории инвариантов он перешел к таким предметам, как логика и основания математики. Его работа характеризовалась все большим формализмом и сосредоточенностью на структуре математических систем.

Гильберт был пионером крайне абстрактного, аксиоматического подхода к математике. Суть этого подхода может быть не вполне ясна тем, кто находит математику в принципе настолько абстрактной, что дополнительные дистинкции кажутся бессмысленными. Но существуют разные стили математического исследования. Во времена Гильберта доверяли конкретным построениям, состоящим из результатов вычислений и пояснений – не только в теории инвариантов, но и в математике в целом. Гильберт стремился избегать подробных вычислений, вместо этого демонстрируя (подчас не напрямую) логическую необходимость выводов, которые стремился доказать. В конце концов критикам пришлось признать целесообразность его методов, и аксиоматический подход к математическим исследованиям получил широкое распространение.

В своей книге «Женщины-ученые, лауреатки Нобелевской премии» (Nobel Prize Women in Science) Шэрон Макгрейн описывает более широкий культурный контекст, в котором проявлялась склонность Гильберта к абстрактному мышлению: «Интеллектуалов начала XX века – в том числе математиков, художников, архитекторов, музыкантов, танцоров, писателей и физиков – завораживала идея абстракции. В стремлении избавить реальность от ее особых, индивидуальных примет, они искали общие, неизменно остающиеся справедливыми принципы. В Гёттингенском университете Давид Гильберт, считавшийся величайшим математиком со времен Карла Фридриха Гаусса, использовал в высшей степени абстрактные методы. В Эрлангене Нётер начала применять его подход к алгебре»71. Макгрейн также отмечает, что Эмми Нётер начала свою математическую карьеру, в известном смысле пребывая в тени своего знаменитого отца, и была известна как дочь Макса Нётера, но в конечном счете о Максе начали говорить как об отце Эмми Нётер, и так он известен и поныне.

В своей «Страсти к открытию» (A Passion for Discovery) Питер Фройнд придерживается того же мнения. Он отмечает сходства между все большей абстрактностью математики и физики начала XX века и появлением более высокой степени абстракции в искусстве, нашедшей, по его мнению, отражение в работах Василия Кандинского, Арнольда Шёнберга, Джеймса Джойса и других деятелей искусства72.

Едва ли не впервые интерес Гильберта к логической структуре математики выразился в «Основаниях геометрии» – книге, опубликованной в 1899 году73. Этой книге и подходу, о котором в ней шла речь, предстояло оказать глубокое воздействие на последующее развитие математики74. Через год после ее публикации в прогремевшей речи Гильберта, содержавшей перечень 23 его знаменитых проблем, проблема под номером шесть побуждала ученых применить используемый в книге о геометрии аксиоматический подход к различным областям физики.

Возможно, Гильберт помнил о семестре 1903 года, когда Эмми Нётер слушала его лекции, а может быть, и нет. Вероятно, он помнил об этом хотя бы потому, что присутствие женщины-студентки на занятиях было делом необычным, хотя и – в Гёттингене – не неслыханным. Возможно, он по крайней мере однажды встречался с юной Эмми, когда навешал ее отца. В любом случае, к 1913 году он должен был знать о ее репутации и математических исследованиях. Мир математики все еще был довольно тесен. Активно работающий математик, как правило, знал о других своих коллегах, чьи изыскания приносили плоды – в особенности (как было в случае Гильберта и Нётер), когда они работали в одной и той же либо смежных областях.

В 1913 году Эмми и Макс Нётер посетили Гёттинген, чтобы вместе с Гильбертом и Клейном поработать над некрологом Пауля Гордана. «Король инвариантов» умер.

Мы не знаем, как и когда Гильберт впервые узнал об Эмми Нётер; но даже если он не обратил внимания на вольнослушательницу, посещавшую его лекции вскоре после защиты диссертации, во время визита 1913 года она произвела и на Гильберта, и на Клейна сильное и приятное впечатление.

Серия статей Нётер, начавшая выходить после присуждения ей докторской степени, не могла не привлечь внимания Давида Гильберта75. Его шансы заметить эти работы в те дни (до того, как рост количества публикаций вышел из-под контроля) были даже выше. В своих статьях Нётер расширяла теорему Гильберта о базисе и пробовала разобраться со связанными с ней сложностями, доказывала предположение, выдвинутое Гильбертом в 1914 году, и частично решала 14-ю проблему Гильберта из его знаменитого перечня задач для нового века. Она также завоевала репутацию экспертки в области, называемой теория дифференциальных инвариантов.

Помнил Гильберт Нётер по прежним встречам или нет, представшая перед ним теперь женщина сильно изменилась. Эмми уже совершенно не походила на заурядную даму среднего класса. Она полностью вошла в математический режим.

Она носила одежду, укороченную до минимальной удобной длины, и необычно короткие волосы (эта прическа вошла в моду несколько десятилетий спустя); это привлекало к ней внимание, о чем она, казалось, не подозревала. Некоторое время она выбирала наряды, которые, по свидетельствам очевидцев, были странными для приличной молодой женщины: например, простые черные сюртуки, из-за которых, по воспоминаниям одного из столкнувшихся с ней студентов, казалась похожей на железнодорожного кондуктора. В целом, она выглядела настолько необычно, что люди на улице подчас замирали и пялились на нее.

Под занавес работы над некрологом Гильберт и Клейн пригласили Нётер в Гёттинген, чтобы заниматься математикой бок о бок с ней.

Все дело в тяготении

Примерно одновременно с тем, как Эмми Нётер приняла приглашение в Гёттинген, Эйнштейн воспользовался предложением приехать в Германию и занять должность научного сотрудника в Берлине. Одним из важнейших преимуществ этой работы было то, что от него не требовалось преподавать.

Своими статьями 1905 года Эйнштейн перевернул физику с ног на голову – но то было лишь начало. После этого он немедленно приступил к своему грандиозному проекту: превращению специальной теории относительности в общую.

Специальная теория относительности касалась лишь того, что физики называют инерциальными системами отсчета, – упомянутых выше систем отсчета, движущихся с постоянной скоростью. Общая теория относительности должна была расширить эти условия и охватить любые системы отсчета: в частности, двигающиеся с ускорением. Под ускоренными системами отсчета физик понимает системы, у которых меняется скорость, или направление, или и то и другое одновременно.

Общая теория относительности должна была быть теорией тяготения. Разумеется, одна такая теория уже была сформулирована: закон всемирного тяготения Ньютона, согласно которому сила притяжения любых двух объектов пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. На протяжении веков человечество вполне довольствовалось этим. Наиболее поразительно то, что, используя один простой закон (а также сформулированные им законы движения), Ньютон смог объяснить, откуда берутся эллиптические орбиты Иоганна Кеплера – объяснение, которое было равносильно последнему аккорду коперниковской революции.

В ходе коперниканской революции геоцентрическая система была заменена гелиоцентрической. До Коперника все небесные тела вращались вокруг нас: они двигались по круглым орбитам, а также описывали маленькие окружности – печально знаменитые эпициклы. После Коперника наша Земля и другие планеты стали вращаться вокруг Солнца, но эпициклы сохранились – без них модель не соответствовала наблюдениям. Эпициклы были нужны потому, что орбиты представляли собой вовсе не окружности, чего Коперник не знал. Он, будучи адептом древнего культа циркулярного совершенства, и помыслить об этом не мог.

Кеплер заменил окружности эллипсами, а также сформулировал несколько законов, определяющих скорость движения каждой планеты по эллиптической орбите. Эта модель заменила сложную систему эпициклов немногими простыми правилами, не противоречившими наблюдениям, но была чисто геометрическим решением: никто не знал, как возникли эти эллиптические орбиты.

Ньютон показал, что эллипсы Кеплера определяются простым законом тяготения, заменив лишенное оснований геометрическое описание подлинным законом природы, системой причинно-следственных связей. То было также великим объединением: сила, связывавшая Вселенную воедино, была той же силой, под действием которой падает с дерева яблоко. Эта унификация объясняет, почему ньютоновский закон всемирного тяготения важен и почему он был поворотной точкой в нашем понимании Вселенной и занимаемого нами в ней места.

Однако с ньютоновским тяготением не все было так просто. С ним связано несколько концептуальных проблем и одна эмпирическая. Эмпирическая заключалась в давно известной аномалии, наблюдаемой на орбите Меркурия. Ее эллипс не оставался неизменным, но каждый год претерпевал незначительную прецессию. Эллипсы не обладают идеальной симметрией окружностей: они продолговаты, а значит имеют два радиуса (или оси) разной протяженности. Прецессия орбиты Меркурия означает, что любая из этих осей начинает медленно вращаться вместо того, чтобы неизменно указывать в одном и том же направлении. Направление орбиты, в котором она сплющивается, медленно меняется. Можно сказать и иначе: завершив годовой путь, планета не возвращается в исходную точку – ее орбита не замыкается.

Конечно, ни одна из орбит планет нашей Солнечной системы не является совершенным замкнутым эллипсом. Происходит это потому, что каждая орбита отклоняется от идеальной вследствие присутствия всех других движущихся по орбитам планет – в особенности расположенных поблизости. Когда мы говорим, что орбита Меркурия аномальна, мы имеем в виду, что наблюдаем некую дополнительную прецессию, которую уже не можем объяснить воздействием известных планет. Долгое время астрономы полагали, что эта неправильность орбитального движения должна объясняться наличием планеты, которую мы до сих пор непосредственно не наблюдали. Однако поиски этой планеты там, где, исходя из вычислений, она должна была находиться, ничего не дали76.

Эйнштейн был одним из немногих физиков, полагавших, что в модификации нуждается сам закон тяготения. Нам не следует искать неведомую планету – искать следует новую физику. Он был единственным, кто преуспел в поиске этой модификации.

С ньютоновским законом всемирного тяготения было связано несколько концептуальных проблем. Одна состояла в магическом характере закона, действовавшего на расстоянии. Согласно модели Ньютона, сила тяготения мгновенно распространяется по пространству без каких-либо ограничений. По мере движения масс, приведших к возникновению тяготения, силы – даже связывающие другие массы на расстоянии миллионов километров – немедленно меняют направление. Если бы Солнце внезапно исчезло, немедленно исчезло бы и его гравитационное воздействие на нашу планету. А если бы внезапно возникла другая звезда, мы почувствовали бы ее притяжение, не дожидаясь, пока ее воздействие доберется до нас сквозь пространство. Эйнштейн был не единственным ученым, которого беспокоила эта модель реальности, но он был единственным, кто знал, что в связи с этим предпринять.

Другой важной головоломкой был тот загадочный факт, что массы в двух законах Ньютона казались тождественными – без каких-либо на то оснований. Сила тяготения, притягивающая вас к земле, пропорциональна вашей массе. Второй закон движения Ньютона гласит, что сила, с которой вас нужно толкнуть, чтобы вы изменили скорость, также пропорциональна вашей массе. Эти два закона никак друг с другом не связаны, но в обоих фигурирует одна и та же масса. Измерения показали, что мы, по сути, имеем дело с одной и той же массой. Гравитационная масса была той же, что и инерционная.

Одним из следствий тождества двух масс было знаменитое наблюдение, о котором известно (хотя, возможно, это и апокриф), что его сделал Галилей во время своего эксперимента с Пизанской башней: тяжелые и легкие объекты близ поверхности Земли испытывают одинаковое ускорение свободного падения. Сопротивление воздуха усложняет доказательство, но этот эксперимент регулярно повторяется в школьных классах с использованием трубки, в которой создан вакуум и куда помещены перо и камешек. Тот же эксперимент – с пером и молотком – был также повторен на Луне астронавтом экспедиции «Аполлон-15»77. Наши ожидания, сформированные опытом взаимодействия с телами в атмосфере, оказываются обмануты, когда мы видим, что камень и перышко падают рядом – удивительное и запоминающееся зрелище. Сила притяжения сильнее для камня (он перевешивает на весах, поскольку сильнее притягивается к земле). Однако он в той же мере сопротивляется ускорению; оба эффекта точно уравновешивают друг друга, в результате чего ускорение свободного падения у поверхности представляется постоянным свойством Земли.

То была одна из фундаментальных загадок классической физики, но ею никто не занимался, поскольку было непонятно, с чего начать.

Именно эти концептуальные проблемы с ньютоновской силой тяготения подтолкнули Эйнштейна к размышлениям о том, возможна ли теория с большей объяснительной силой, и к тому, как устранить из своей специальной теории относительности искусственное ограничение, налагаемое на инерциальные системы отсчета. Этим обобщением, переходом к более широкому классу систем отсчета, в итоге оказалось замещение описанной выше в этой главе инвариантности вращения более общими классами преобразований, причем стала очевидна скрытая симметрия, объяснявшая природу тяготения и делавшая неизбежным тождество двух форм массы.

Размышления Эйнштейна над проблемой кажущегося тождества двух форм массы связаны с тем, что сегодня мы называем принципом эквивалентности. Сформулировать его можно по-разному. Один из подходов заключается в том, чтобы настаивать, что две массы тождественны из-за существующей в природе фундаментальной симметрии, что законы физики должны принимать одну и ту же форму, находитесь ли вы в гравитационном поле или в части пространства, где нет иного источника гравитации: например, в космическом корабле, испытывающем равнозначное ускорение.

Для объяснения этого принципа Эйнштейн предложил один из своих знаменитых мысленных экспериментов. Предположим, вы находитесь в запечатанном контейнере, где, как обычно, проводите эксперименты и делаете наблюдения, и что ваши наблюдения соответствуют тому, что вы и ваш контейнер покоитесь на поверхности Земли. Когда вы что-то роняете, вещи падают с ускорением, равным 9,8 м/с2, то есть каждую секунду их скорость возрастает на 9,8 м/с. Маятники ведут себя как обычно, а встав на весы, вы замечаете, что в последнее время ваше питание здоровее не стало.

Эйнштейн отмечал, что вы сделали бы в точности те же наблюдения, если бы ваш контейнер не стоял на поверхности Земли, а его тянули бы сквозь пустое пространство с ускорением 9,8 м/с2. Если не учитывать влияние приливов (чего можно добиться, ограничив измерения одной-единственной точкой и избегая изменений силы тяготения с высотой), находясь внутри ящика, невозможно сказать, что с вами происходит. Показания весов все так же разочаровывают, поскольку ваш «вес» точно воспроизводится инерционной силой, создаваемой ускорением контейнера.

Поскольку провести различие между двумя ситуациями в принципе невозможно, они должны быть фундаментально тождественны, и их тождество должно отражаться в уравнениях, описывающих силу тяготения и движение. Тождество гравитационной и инерционной масс перестало бы быть загадкой, если бы мы понимали, что сами инерция и сила тяготения в известном смысле тождественны.

Если дойти до логических следствий принципа эквивалентности, то мы в конечном счете получим уравнения общей теории относительности – теории, которую многие, включая великого физика-теоретика Льва Ландау, считают «вероятно, прекраснейшей из физических теорий»78. Автор недавней статьи в Economist рассуждает, в чем состоит очарование этой теории: «Для начала, она поразительно мало что объясняет и, в отличие от квантовой теории – единственной сопоставимой революции в физике XX века, – не проливает никакого света на то, что более всего занимало физиков того времени. Однако ее быстро и повсеместно восприняли – не в последнюю очередь благодаря неподдельной красоте ее математического выражения; по прошествии сотни лет любая беседа о роли эстетики в научной теории без упоминания о ней кажется незавершенной»79.

Эйнштейн обнародовал раннюю версию теории в 1907 году, сделав попытку модифицировать ньютоновский закон тяготения и приняв во внимание предельную сигнальную скорость – ее требовала специальная теория относительности, не допускавшая мгновенного действия на расстоянии. Эта статья была первым объяснением принципа эквивалентности – принципа, который Эйнштейн назвал «своей самой счастливой [или удачной] идеей»80.

Слава Эйнштейна среди физиков росла. Профессора со всего мира начали посещать его в его швейцарском патентном бюро. Многие с удивлением обнаруживали, что имя, которым было подписано так много важных статей, принадлежало не штатному профессору физики прославленного университета, а непринужденному молодому человеку на скромной государственной должности.

Разумеется, Эйнштейну нравилось в патентном бюро. Некоторые из его друзей, однако, полагали, что было бы лучше, будь у него работа, более подходящая серьезному ученому. В конце концов он согласился и стал профессором Цюрихского университета, но лишь после того, как университет пообещал повысить ему жалованье, чтобы сумма соответствовала той, что он получал в патентном бюро81. Насколько двойственным было его отношение к своему новому академическому статусу, можно узнать из его письма другу: «Так что теперь и я стал официальным членом Гильдии Потаскух и проч.»82. То был 1909 год – через два года после того, как Эмми Нётер получила ученую степень.83

Потом он получил должность профессора в Праге, затем вернулся в Швейцарию, а потом, весной 1914 года, перебрался в Берлин. Эйнштейн, Гильберт и Нётер работали теперь в круге с радиусом, быть может, 300 с небольшим километров. Менее чем через год Нётер переедет в Гёттинген, и круг схлопнется в точку.

Эмми Нётер в Гёттингене

Нётер задерживали в Эрлангене ее обязанности. Это были скорее обязанности ее отца, которые она взяла на себя. Но в апреле 1915 года она осознала, что может переехать в Гёттинген. Она начала работать бок о бок с Феликсом Клейном, Давидом Гильбертом и другими исследователями прославленного математического отделения неофициально, не получая оплаты. Сражения Первой мировой войны шли вдали от идиллического университетского городка, но их влияние ощущалось. Во времена националистического огораживания и вдвойне усугубившихся консервативных настроений старинные правила оставались незыблемы.

Через две недели после переезда в Гёттинген Нётер получила из Эрлангена известие о смерти матери84. За этим последовало несколько полных суматохи месяцев, в течение которых она разъезжала между Гёттингеном и родным городом. К этому времени ее отец весьма ослабел – а заботилась о нем в первую очередь мать. Несмотря на частые поездки, которые Эмми Нётер пришлось совершать на протяжении примерно года, ей удалось сделать кое-какую важную работу.

Большая часть этой работы касалась физики. Гильберт некоторое время был занят решением разнообразных вопросов теоретической физики. Клейна эта область также очень интересовала. Эмми Нётер физиком не была и не испытывала серьезного интереса к каким-либо научным исследованиям, кроме сугубо математических. Однако Гильберт с удивительной дальновидностью осознал, что ее знания и навыки дают великолепный шанс непосредственно заняться проблемой, вызывавшей у него острый интерес.

То была проблема общей относительности, над которой работал Эйнштейн. Гильберт с восхищением следил за его работой и начиная с 1912 года сделал несколько попыток убедить Эйнштейна посетить Гёттинген и обсудить общую теорию относительности с ним и другими профессорами отделения математики. До сих пор Эйнштейн отклонял приглашения. Пуристы настаивают, что теорию следует называть общей теорией относительности и никогда – общей относительностью, но я буду беспечно использовать оба выражения. Большинство физиков на практике, несомненно, так и поступают.

Гильберт понимал, что суть общей теории относительности составляют вопросы симметрии и инвариантности. Он знал, что Нётер была ведущей эксперткой по теории инвариантов и связанным с ней областям математики, которые напрямую касаются все более загадочных механизмов, в которых, казалось, нуждалась эта новая теория тяготения. Пригласив ее в Гёттинген, он знал, что теперь ему удалось собрать в одном месте трех математиков (Нётер, себя самого и Клейна), у которых были лучшие в мире шансы преуспеть в решении этой странной и интересной проблемы.

Эйнштейн садится в поезд

В июле 1915 года молодой, все еще весьма привлекательный, но удрученный научными неудачами Альберт Эйнштейн сел в поезд, направлявшийся из Берлина в Гёттинген. Он, наконец, принял приглашение Гильберта. Физик никогда не встречался с математиком, который был весьма настойчив. В дневниковых записях Эйнштейн сомневается в том, что из этой поездки может выйти какой-нибудь толк. Но ему была известна репутация Гёттингена, он знал некоторых людей из этого университета и решил, что попытка – не пытка. Предшествующие восемь лет, на протяжении которых он пытался изложить на языке математики идеи своей новой теории (теории о том, как материя и энергия рождают силу тяготения, изменяя форму пространства и времени – теории, описывающей структуру Вселенной), стали для него годами утомительного, изматывающего труда. Ему удалось составить систему из десяти уравнений, которая почти решила поставленную задачу. Но несмотря на годы серьезных усилий, ему не удалось добиться, чтобы эти десять уравнений сплясали вместе, выполняя все необходимые замысловатые па – они отказывались подчиняться.

Хореографом был сам Эйнштейн, предъявлявший к своей новой теории философски обоснованное требование – быть в высшей степени объективной. В этом контексте понятие объективный имеет конкретный и технический смысл. Вкратце идея состояла в том, что математика, описывающая пространство-время и его взаимодействия с массой и энергией, должна описывать происходящее одинаково с точки зрения любой из систем отсчета и любой из систем координат. Уравнения должны отражать объективную реальность таким способом, который не зависел бы как от метода измерения времени и пространства, так и от точки зрения наблюдателя. Эйнштейну удалось удовлетворить это требование применительно к крайне ограниченному случаю инерциальных систем отсчета, но теперь этого уже было недостаточно.

Именно это его и удручало. Он не надеялся, что поджидающие его в конечном пункте железнодорожного путешествия математики решат для него эту задачу. Но он позволил себе тешиться слабой надеждой, что они смогут хотя бы понять, чего он хочет добиться.

Окружность схлопнулась в точку.

Начислим

+13

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе