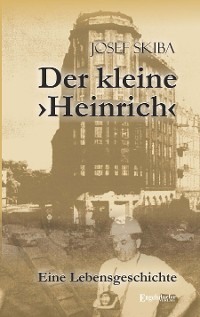

Читать книгу: «Der kleine ›Heinrich‹»

Josef Skiba

DER KLEINE ›HEINRICH‹

Eine Lebensgeschichte

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Prolog

Meine Vorfahren

Kindheit

Jugendzeit

Heimatflak

»Befreiung«

Internierung

Im Bergbau

Ausreise

DDR-Zeit

Prolog

Wenn man Bürger in fünf verschiedenen Staaten war und von der Nachkommenschaft ständig gedrängt wird, doch seine Lebensgeschichte zu Papier zu bringen, muss man es am Ende schließlich tun.

1929 im Jahr der großen Wirtschaftskrise geboren, war ich zunächst Bürger der Weimarer Republik, nach Hitlers Machtübernahme Bürger des Dritten Reiches, dann ab 1945 Bürger der Volksrepublik Polen, nach der Übersiedlung in die DDR wurde ich deren Bürger und nach ihrem Beitritt zur BRD Bundesbürger. Ich überlebte so 12 Jahre faschistischer und 44 Jahre kommunistischer Diktatur, ohne jemals in einer ihrer Parteien Mitglied gewesen zu sein. Dass dies für die sogenannte Technische Intelligenz in leitenden Stellungen nicht einfach war, brauche ich wohl nicht zu unterstreichen.

Ich berichte in diesem Büchlein aber zunächst über eine trotz großer Armut freie und glückliche Kindheit, die teils schillernd, teils trist war. Schillernd war sie dadurch, dass wir Kinder uns in einer offenen, weiten Landschaft bewegen konnten und unserer Phantasie kaum Grenzen gesetzt waren.

Weiter erzähle ich über meine Jugend, die anfangs eigentlich noch Kindheit war, in welcher ich sehr ungewöhnliche Erlebnisse hatte und in den weiteren Teilen über mein Leben in Polen, die Ausreise in die DDR, die Schikane und Erniedrigungen, dann über das Leben im Lande des »Realen Sozialismus« bis zur Wende und danach.

Der erste Geburtstag

Meine Vorfahren

Noch als kleiner Junge kam es nicht selten vor, dass mich dieser oder jener Erwachsene im Dorf nach meiner Herkunft fragte. Nach ein paar Worten hieß es dann: »Ach, du bist der kleine ›Heinrich‹!« Zuerst war es mir lästig, denn schließlich hieß ich Skiba, aber dann gewöhnte ich mich daran. Es war ja auch keine Schande ein ›Heinrich‹ zu sein. Die Großeltern waren schließlich bekannte und ob ihres Fleißes und ihrer Rechtschaffenheit wegen auch allgemein geachtete Leute.

Mein Großvater mütterlicherseits, Johann Heinrich, entstammte einem von westfälischen Siedlern gegründeten Dorf bei Leobschütz. Sein Vater war Dorfschulze. Als die vier Söhne erwachsen wurden erbte nach altem Brauch der Älteste den Hof, die anderen mussten sich eigene Wege suchen, wurden aber vom Hoferben mit einem Teil des restlichen Erbes bedacht.

Johann ging zu den Soldaten und wurde Dragoner in der Garnison Cosel. Dort diente er bis zu seiner Heirat mit Franziska. Großmutter war die Tochter kinderreicher Bauern aus dem Umland und half öfter ihren Eltern auf dem Bauernmarkt in Cosel.

Beide lernten sich kennen und lieben und heirateten, nachdem Großvater seinen Dienst quittiert hatte. Sie zogen ins damals industriell aufstrebende Zabrze – das spätere Hindenburg – wo sie im Ortsteil Zaborze Dorf eine Wohnung fanden und eine Familie gründen konnten.

Die Wohnung bestand, wie viele in dieser Zeit um die Jahrhundertwende, aus Küche, Stube und Kammer. Sie kauften zwei halbe Morgen Acker und pachteten einige hundert Meter des in Dorfnähe gelegenen Bahndamms der sogenannten Sandbahn, um für sich und die Familie etwas anbauen zu können und Weidemöglichkeiten für die Ziegen sowie Futter für die Kaninchen zu haben.

Großvater arbeitete zwölf Stunden täglich, wie es damals allgemein üblich war, als Gatterführer auf einem für den Bergbau produzierenden Sägewerk. Großmutter, ich nannte sie Oma Heinrich, brachte ihm täglich und zu jeder Jahreszeit sein Mittagbrot auf Arbeit. Wie das diese Frau mit fünf Kindern im Haus, mit Vieh und Feldarbeit schaffte, ist und bleibt ein Rätsel!

Aus ihrer Ehe gingen elf Kinder hervor. Sechs davon starben im Säuglingsalter, fünf überlebten. Diese fünf, zwei Söhne und drei Töchter, waren die zweite Generation der Heinrichs. Trotz äußerst beengter Wohnverhältnisse und relativ karger Ernährung wuchsen die Söhne zu gesunden und kräftigen Männern und die Töchter zu begehenswerten jungen Frauen heran. Die Söhne erlernten Berufe, aber auch die Töchter mussten gemäß ihren Möglichkeiten hinzuverdienen. Damit halfen sie zum Teil auch bei der Anschaffung ihrer Aussteuer mit. Man erzählte sich im Dorf, dass die Heinrichstöchter Aussteuern wie Bauerntöchter hätten und das traf wahrscheinlich auch zu.

Die Töchter heirateten, eine nach der anderen, Bergleute. Auch Onkel Paul, inzwischen verheiratet, war statt im Beruf als Schuhmacher zu bleiben, zum Bergbau gewechselt. Onkel Alois, der jüngste Heinrich, fand als Schlosser Arbeit bei den Junkers Flugzeugwerken in Dessau/Köthen und verbrachte seitdem viele Jahre fern von seiner Heimat. Nach dem Arbeitsdienst wurde er sofort zur Luftwaffe eingezogen und überlebte den Krieg als Bodenmechaniker und Stabsgefreiter.

Erst nach dem Krieg konnte er nach Hindenburg, welches die nun präsenten Polen wieder in Zabrze umbenannt hatten. Obwohl hoch qualifizierter Flugzeugmechaniker landete auch er im Bergbau, dem größten Arbeitgeber der Umgebung.

Nun ist die zweite Generation der Heinrichs leider ausgestorben, wie aber war es bei den Skibas, der Familie meines Vaters?

Mein Vater, wurde im September 1902 als Sohn des Bergmanns Franz Skiba und seiner Frau Florentine geboren. Leider erlebte er seine Mutter als Kind nicht mehr. Sie starb am Kindbettfieber. So musste sich Florentines Schwester Josefa des Kleinen annehmen und ihn behutsam aufpäppeln. So kam es, dass Großvater dann Josefa ehelichte. Sie bekamen noch zwei Kinder, meine Tanten Emilie und Marie.

Im ersten Weltkrieg eingezogen, fiel der Großvater 1916 bei Verdun in Frankreich. Oma Josefa zog nun von ihrer mageren Kriegswitwenrente die drei Kinder allein auf. Dass dort oft Schmalhans Kuchenmeister gewesen sein muss kann man sich gut vorstellen. Als Vater die Volksschule mit 14 Jahren beendete, musste er in einen Beruf einsteigen, um das knappe Haushaltsgeld aufzubessern. Das Nächste war wiederum der Bergbau. So begann seine ‘Karriere‹ im Untertagebetrieb.

An Taschengeld beließ man ihm sicher anfangs nur ein paar Pfennige, später vielleicht ein paar Mark. Alles andere wurde bei Muttern abgegeben.

Wie man mir erzählte, war er auch als Messdiener tätig, so gab es auch kaum Freizeit. So wuchs er zu einem jungen Mann heran.

Da ich nicht weiß, wann und wie sich meine Eltern kennen lernten – es wurde niemals von ihnen erwähnt – kann ich nur anführen, dass sie am 3. Oktober 1927 geheiratet haben Es gab in der Ehe oft Streitereien, die mir in nicht nur einer Nacht den Schlaf geraubt haben. Denn wie soll ein Kind reagieren, wenn sich die geliebten Eltern gegenseitig lautstark beschimpfen? Anlass dieser Streitereien waren sicher Mutters Vorhaltungen zu Vaters ständigem beruflichen Abstieg. Anfangs ein angesehener Hauer, was im Bergbau etwa einem Meister in dem Beruf entsprach, rutschte er im Laufe der Jahre aus mir unbekannten Gründen am Ende in die Rolle eines unqualifizierten Übertagearbeiters mit sehr niedrigem Verdienst ab. Einerseits kann man verstehen, dass der ständig abfallende Lebensstandard meine ehrgeizige Mutter in Rage brachte. Andererseits musste es in dieser Zeit auch um das psychische Wohl meines Vaters nicht zum Besten gestanden haben. Bedenkt man, dass er kaum einer dominanten Mutter entronnen und ohne sich als junger Mann ein wenig ausleben zu können, einer ebenfalls recht dominanten Gattin begegnete, braucht man sich über gewisse Schnitzer späteren Datums nicht zu wundern. Wenn ich über sein recht kurzes und eigentlich mit wenig Freude gewürztes Leben nachdenke, war er alles in allem trotz seines von Natur aus fröhlichen Gemüts, doch ein bedauernswerter Mensch.

Vaters ältere Schwester, Tante Emilie hatte ebenfalls einen Bergmann, den Onkel Theo, geheiratet. Sie hatten zwei Kinder, die Dorothea und den Werner.

Tante Mariechen, die jüngere Schwester, hatte einen Maler geehelicht. Sie hatten einen Sohn, den Siegfried. Leider starben Siegfrieds Eltern an der Schwindsucht, so dass der Junge bei Oma Skiba aufwuchs. Das ist die Verwandtschaft väterlicherseits.

Kindheit

Mit meiner Geburt im September 1929, trat die dritte Generation ins Leben.

Wir wohnten bei einem privaten Wirt, leider direkt über seiner Wohnung. Warum leider, erwähne ich später.

Unsere Wohnung war wie die meisten um die Jahrhundertwende entstandenen, eine Drei-Raum-Wohnung bestehend aus Küche, Stube und Kammer. Weiter Außentoilette, das heißt Plumpsklo, Wasserhahn und Ausgussbecken im Hausflur, auf dem Hof für jeden Mieter ein Kohlenstall, in dem in Buchten über den Kohlen meist Kaninchen gehalten wurden. Ein Kinderzimmer lernte ich in meinem Leben nie kennen. Spielecken und Spielzeug überließ man unserer eigenen Phantasie, da hierfür kein Geld da war.

So bastelte man eben das Spielzeug aus den unmöglichsten Materialien selbst. Es entstanden Lokomotiven, Flugzeuge, Kanonen, Pfeile und Bögen, Skier aus Fassbrettern und vieles andere.

Für die Herstellung von Schleudern oder Katapulten mussten Weidenbüsche für die Gabeln, sowie alte Auto- oder Fahrradschläuche herhalten. Wer einen Autoschlauch ergatterte, war unter uns Jungen für gewisse Zeit ein ›gemachter Mann‹, denn für die säuberlich zurechtgeschnittenen Gummistreifen, war so mancher ›Schatz‹ zu tauschen.

Wir spielten mit Murmeln, bezogen manchmal die gesamte Dorfjugend in »Ritter- und Räuber«-Spiele ein, spielten Indianer, Soldaten, Räuber und Gendarmen, kurzum alles, was die kindliche Phantasie hervorbrachte und waren auf unsere Art glücklich.

Wenn wir Indianer spielten und uns unseren Häuptlingsschmuck basteln wollten, mussten die auf Bauernhöfen recht zahlreichen Gänse und Enten die benötigten Federn liefern. Diese wurden dann mit auftreibbaren Färbungsmitteln koloriert und in Wellpapierstreifen, die man diversen Verpackungskartons entnahm befestigt und fertig war der Schmuck.

Bei Soldatenspielen, nähten wir uns die Uniformen und Käppis aus älteren Kleidungsstücken selbst. Vorlagen verschiedener Uniformen gab es ja vor und im Kriege genug. Diese Arbeiten nahmen oft viele Stunden in Anspruch, aber wir lernten dabei auch mit Nadel und Zwirn, sowie verschiedenen Farbmaterialien umzugehen.

Wenn ich in der Wohnung spielen wollte, stand mir, bei Papas Abwesenheit, nur die Kammer zur Verfügung. Sie war nicht heizbar und so spielte ich darin im Winter oft stundenlang mit klammen Fingern und Eisblumen am Fenster alle möglichen Kriegsspiele, denn andere kannten wir kaum. Soldaten waren aus Brot oder Wachs geformt, Flugzeuge wurden aus alten Heften geschnitten und Granat- und Bombeneinschläge wurden durch Wattebällchen dargestellt. Der Rest war Phantasie.

Der Nachbarssohn, der ein Jahr älter war als ich, hatte Spielzeug jeder Art, zuletzt sogar ein Luftgewehr. Er wirkte sehr kränklich, war kaum mal draußen und nahm nie an unseren ausgelassenen Spielen teil. Obwohl Mama sehr dagegen war, zog es mich natürlich zu ihm hinüber, weil ich dort meine Spielbedürfnisse erfüllen konnte. Wir schossen auch manchmal aus dem Fenster auf Spatzen und Katzen ohne daran zu denken, dass man den Tieren sehr wehtun konnte. Manchmal verbrachten wir gemeinsam die Winterabende bei unserem Hauswirt, Herrn Respondek. Er las uns Geschichten vor und ließ uns von den Schmoräpfeln kosten, deren Geruch die ganze Wohnung erfüllte.

Die Winterabende waren lang in diesem stillen, abgelegenen Haus. Es war so still, dass Fremde manchmal fragten, ob denn hier überhaupt jemand wohne. Aber es lag am Hausbesitzer, den jedes Geräusch störte. Ich wurde deshalb von klein auf dazu erzogen, keinen Stuhl zu rücken, nichts fallen zu lassen, mich nur in Filzpantoffeln in der Wohnung zu bewegen usw., usw. Nachbars hatten zwar als einzige im Haus ein Radio, aber es wurde so leise gestellt, dass außerhalb der Wohnung nichts zu hören war. Dieses Radio ermöglichte mir aber, einen scheinbar wichtigen Boxkampf Schmelings gegen Louis mit zu erleben.

Es war aber nicht ständig so still. Da im Dorf die Bebauung gemischt war, wechselten Bauernhöfe und reine Wohnhäuser einander ab. Auch an unser Grundstück grenzte ein Bauernhof. Der Besitzer trug den gleichen Namen wie unser Hauswirt. Ob die beiden Respondeks verwandt waren, weiß ich nicht.

Im rechten Winkel zu unserem Wohnhaus standen drei Scheunen dieses Bauern, die fast regelmäßig abwechselnd im Spätherbst niederbrannten. Ob da wohl immer der gleiche Feuerteufel am Werke war, haben wir nie erfahren. Natürlich waren diese Brände auch für uns Kinder aufregende Ereignisse, denn wir konnten, durch den Alarm aus dem Bett gerissen, die Löscheinsätze direkt aus den Fenstern beobachten und uns dann vor unseren Altersgenossen damit wichtig tun.

Dieser Bauer hatte auch Kühe und zwei Zuchtbullen. Von den Größeren erfuhren wir, dass dort öfter Kühe zum Decken gebracht wurden. Wir konnten uns zwar keinen Reim darauf machen wie und was da vor sich ging, waren aber neugierig geworden. So schlichen wir uns zur gegebenen Zeit vom Garten her an den dichten Bretterzaun heran, der das Ganze als Sichtschutz verdecken sollte und fanden, wie bei findigen Buben so ist, bald Einblick. Der Bulle wurde auf eine schiefe Ebene geführt, dann die Kuh darunter geschoben, Anschließend führte eine der Frauen des Bullen Geschlechtsteil ein und dann war für uns Schluss der Vorstellung, weil ein gezielter Wasserschwall über den Zaun uns abkühlte. Das war in zweierlei Hinsicht auch eine Lehre.

Einmal allerdings, ich mochte damals acht Jahre gewesen sein, hätte es für unsere Familie schlimm ausgehen können … Ich wartete an jenem Abend bei Oma Heinrich auf meine Mutter, die Bekannte besuchen wollte. Vater hatte sich schon vor unserem Weggang in der Kammer schlafen gelegt. Plötzlich begann es auf der Straße zu rumoren. Wir schauten aus dem Fenster und hörten es rufen: »Bei Respondek brennt es!« Ich stürmte hinunter und begann in Richtung des angrenzenden Bauernhofes zu laufen bis ich merkte, dass die Leute entgegengesetzt liefen. Erst jetzt durchfuhr mich der Schreck. Respondek? Das konnte nur unser Wohnhaus sein! Als ich dort ankam, musste ich mich über Feuerwehrschläuche stolpernd durch die Menge der Schaulustigen drängeln. Ich sah das hoch auflodernde Feuer schon aus dem Dach des an der Giebelwand des Hauses anschließenden Anbaues schlagen, neben welchem unsere Wohnung lag und die löschenden Männer. Aber wo ist Papa? Er schlief doch in der Kammer und nun tobte dieses furchtbare Feuer direkt hinter der Wand! Um ihn vielleicht zu warnen oder zu wecken, begann ich aus voller Lunge »Papa, Papa!« zu schreien.

Ein Feuerwehrmann fragte mich, warum ich so schreie.

»Papa schläft dort in der Kammer!«

»Um Gottes Willen, habt ihr alles kontrolliert?«

»Doch, er ist herausgetragen worden. Ein Sanitäter ist bei ihm.«

Inzwischen war auch schon Mama gekommen und beruhigte mich. Wie sie mir später erzählte, hat man die Wohnungstür aufgebrochen und Papa, der in der stark verqualmten Kammer immer noch tief schlief, noch sozusagen im letzten Moment herausgetragen und dann ins Krankenhaus gebracht.

Natürlich musste ich Mama bei den Krankenbesuchen begleiten, hätte es aber am liebsten verweigert, weil es mich zu sehr an meinen zwei Jahre zurückliegenden Krankenhausaufenthalt erinnerte.

Meine Eltern hatten mich damals, nachdem ein Leistenbruch festgestellt worden war, als knapp sechsjährigen Buben ins Krankenhaus gebracht und – wie ich es empfand – den bösartigen Nonnen ausgeliefert. Sie erschienen mir so, weil sie nicht das geringste Quäntchen Ahnung von Kindererziehung und -behandlung zeigten. Nach der Operation, wurde ich mit stramm gezogenen Lederriemen ans Bett geschnallt und meine Bitten, die Riemen wenigstens etwas zu lockern, weil sie mir das Blut abschnürten, fanden bei den Schwestern kein Gehör. Erst ein Junge der neben mir lag, lockerte sie etwas – für eine Tafel Schokolade.

Später musste zu festen Zeiten auf den Schieber gegangen werden. Klappte das nicht, wurde einem recht brutal ein Klistier verpasst. Wenn man mit dem kleinen Pullermann die große Urinflasche mal nicht genau traf und etwas daneben lief, gab es Schläge auf den nackten Po.

Das machten sich die großen 10 bis 12 Jahre alten Jungen, die zusammen mit mir in dem großen Saal mit etwa 20 Betten lagen, zu Nutze und gossen mir einige Male nachts Wasser ins Bett. Morgens verkündeten sie der Schwester scheinheilig, dass ich wieder ins Bett gemacht hätte. Das setzte natürlich, zu ihrem Gaudi, wieder Schläge. Für mich wehrlosen Steppke, war diese Krankenhauszeit also ein Martyrium. Wer könnte sich da über meine spätere Abneigung gegen Krankenhäuser im allgemeinen und Ordensschwestern im besonderen wundern? Was mich bei dieser Erinnerung bestürzt ist, dass sich mir die Einzelheiten so detailliert im Gedächtnis gebrannt haben.

Mama saß, so lange ich mich zurück erinnern kann, fast immer an der Nähmaschine. Sie schneiderte viele Jahre für die Frauen des Verwandten- und Bekanntenkreises, um ein paar Mark für die Familie hinzu zu verdienen.

Solange mein kleiner Bruder noch nicht auf der Welt war, erschöpfte sich meine Tätigkeit im Haushalt mit dem Abwasch, sowie dem Abtrocknen und Einräumen des Geschirrs. Als aber das Baby da war, musste ich es bald nach dem Mittagessen füttern und anschließend in den Schlaf wiegen. Das kostete natürlich meine Freizeit und ich wünschte den kleinen Schreihals manchmal wer weiß wohin! Später wurde mir auch noch das Ausfahren aufgebürdet, was für einen 10-jährigen Jungen und tapferen Kämpfer schon eine Zumutung war.

Eines Tages hatte ich den Kleinen im Wagen mit und näherte mich, diesmal in ›Soldatenuniform‹, unserem Lager, wo ich Zeuge eines Überfalls auf dieses wurde. Was blieb mir anderes übrig, als den Wagen stehen zu lassen und in den Kampf einzugreifen? Als ich zurückkam, war aus der Entfernung kein Wagen, sondern nur ein glänzendes Etwas zu sehen, welche sich beim Näherkommen als der Bügel des Kinderwagens entpuppte. Ich hatte den Wagen zwar auf einem ebenen aber scheinbar doch ein wenig geneigten Fleck stehen gelassen. Der kleine Fratz, der zum Glück in einem Babygeschirr befestigt war, musste aufgestanden sein und mit dem Wagen gewippt haben. Der Wagen kam ins Rollen und kippte nach ein paar Metern in den längs des Bahndamms verlaufenden Entwässerungsgraben. Es war Hochsommer und trocken, wodurch das Wasser nur als Rinnsal floss. Ich fand den Kleinen im Schlamm spielend und derart verdreckt vor, dass ich ihn in diesem Zustand unmöglich heim bringen konnte. Also wusch ich erst einmal ihn und danach die weiße Wäsche in dem wenigen Wasser. Das Trocknen überließ ich dann der Sonne. Sicher war der Schreck bei Mama so groß, dass sie diesmal von Schlägen und einer Strafpredigt absah. Ich musste aber hoch und heilig versprechen, so etwas nicht wieder zu tun. Denn, wäre das Bübchen nicht angeschnallt gewesen, hätte es unter Umständen sogar in dem wenigen Wasser ertrinken können. Dieses Ereignis hatte für mich die angenehme Folge, dass ich nicht mehr so oft den Kleinen auszufahren brauchte.

Unser beliebtester Spielplatz war der nahegelegene Steinbruch. Zunächst wurde darin mit immer größerem Risiko herumgeklettert. Wenn uns da die Eltern gesehen hätten! Aber es dauerte nicht lange, bis einer von uns auf einer Schutthalde gebrauchte, aber auch noch einen Teil ungebrauchter Sprengschnüre entdeckte. Nun waren wir mehrere Tage damit beschäftigt, die Schnüre aufzuwickeln und das wenige Schwarzpulver in kleinen Fläschchen zu sammeln. Das gab wunderbare Sprengladungen, die wir im Steinbruch einsetzen konnten. Dieser Spaß war natürlich nicht ungefährlich. Aber es passierte, außer dem Vorfall mit Heinz Kapalla, weiter nichts Ernstes. Heinz hatte nämlich versucht, einen großen Felsbrocken abzusprengen, auf dem er quasi selbst stand. Dabei stürzte nicht nur der Fels, sondern auch der daraufstehende Heinz in die Tiefe. Es sah schlimmer aus, als es war. Außer ein paar Prellungen und Abschürfungen war nichts weiter passiert. Für uns war es eine Warnung, künftig noch vorsichtiger zu sein.

Dieses Spiel dauerte so lange, wie der Vorrat von Schnüren reichte, die von einem Bergwerk stammend, hier wahrscheinlich fälschlicherweise abgekippt wurden.

Wir nannten uns die ›Gatzmaga-Bande‹, weil unser Anführer so hieß. In den angrenzenden Stadtteilen, ja sogar im gleichen Dorf, gab es ebensolche ›Banden‹, mit denen wir manchmal im ständigen Clinch lagen.

Ab und an spielten wir Spähtrupp und suchten die Lager unserer Gegner auf, um dort so viel wie möglich zu zerstören.

Ähnlich taten es auch die andern, wenn unser Lager zufällig nicht bewacht war. Manchmal kamen sie in größeren Trupps, wenn sich mehrere ›Banden‹ zusammengetan hatten. Dabei kam es oft zu regelrechten Straßenschlachten außerhalb bewohnter Gebiete, mit Fünfzig und mehr Steine schleudernden Teilnehmern.

Einmal geriet ein Polizist, der die Kämpfenden trennen wollte, zwischen die Fronten. Aber auch er konnte nichts ausrichten und suchte bald das Weite.

Soweit mir bekannt ist, kam es auch bei diesen Zusammenstößen kaum zu ernsthaften Verletzungen. Auf unserer Seite war es jedenfalls nicht der Fall. Es muss allerdings gesagt werden, dass man sich bei Prellungen und Beulen, nicht so empfindlich hatte wie heute.

Eines Tages kam einer auf die Idee, doch in der Krone des halbkreisförmigen Steinbruchs, in dem sich auch unser Lager befand, mehrere Unterstände auszuheben und steinbruchseitig mit Schießscharten zu versehen. Ein weiterer Einfall war, ihn mit brennenden Pfeilen nach Indianerart zu verteidigen. Also wurden zunächst Unterstände ausgehoben und abgedeckt, dann wurde die eine Wand vorsichtig durchbrochen und fertig war die Verteidigungsanlage, etwa 15 Meter oberhalb unseres Lagers. Wie aber sollten wir brennende Pfeile herstellen? Da unsere Häuser fast alle mit Pappe gedeckt waren und öfter geteert wurden, war es ein Leichtes, hier und da etwas Teer beiseite zu schaffen. Dann wurde durch einen von uns ein älterer Bruder angesprochen, der in einer Benzolfabrik arbeitete und uns einige Flaschen Benzol besorgte. Die Erprobung verlief bestens. Nur, dass noch einer die Idee hatte, im Falle eines Angriffs, brennende Fackeln vor den Scharten festzumachen. So kam es, dass noch im gleichen Sommer und es war ein heißer, trockener Sommer, die ›Skalley-Bande‹ angriff. Wir schossen mit brennenden Pfeilen, das trockene Gras fing Feuer und wir johlten im Siegestaumel, als die Angreifer in wilden Sprüngen vor dem herannahenden Feuer flohen. Leider musste auch ein kleineres Kornfeld daran glauben und das gefiel uns wieder nicht so sehr. Die brennenden Pfeile verschwanden erst einmal spurlos im Boden und wir waren heilfroh, dass man uns dafür nicht zur Rechenschaft zog. Aber wie gesagt, Schweigen war eben wahres Gold …

An Sonntagen, sind wir zu jeder Jahreszeit recht oft ins Kino nach Biskupitz, einem etwa vier Kilometer entfernten Stadtteil, gelaufen, weil es dort Kindervorstellungen mit Indianer- und Abenteuerfilmen gab. Der Eintritt kostete nur paar Pfennige, war also erschwinglich. Natürlich wurde der Film auf den Rückweg möglichst genau nachgespielt. Hinderlich war dabei die Sonntagskleidung, die ja keine Risse oder Flecken davontragen durfte. Nebenbei kontrollierten wir in der wärmeren Jahreszeit die uns bekannten Kaninchenbaue und Nester und versuchten im Winter an die halb im Schnee eingegrabenen Rebhühner heranzukommen. Oft vergaßen wir dabei das pünktliche Heimkommen, was manchmal zu schmerzhaften Folgen führte. Dass man aber einen Hasen ohne Falle oder Flinte ›erbeuten‹ konnte, hätte ich mir vorher nicht vorgestellt. Aber es geschah wie folgt: Es war kurz vor Weihnachten, als mein Vater und ich uns auf den Weg machten, einen Sack Getreide, das gemahlen werden sollte, zur Biskupitzer Mühle zu bringen. Wir benutzten einen Schlitten und waren schon auf dem Rückweg, als uns plötzlich ein Hase quer über den hoch über eine tiefe Senke führenden Weg lief. Er war die Böschung heraufgekommen, erschrak und versuchte auf der anderen Seite schnellstens bergab zu entkommen. Dabei überschlug er sich einige Male und blieb unten reglos liegen. Als wir herankamen, versuchte er, die Flucht fortzusetzen, blieb aber unter lautem Quieken wieder liegen. Er tat mir leid, als mein Vater ihn ergriff und mit ein paar Schlägen der Handkante seinem Leiden ein Ende bereitete.

Nach Vaters Worten, hätte das Häschen mit seinem gebrochenen Bein sowieso keine Chance zu überleben gehabt und wäre erfroren oder die Beute eines Fuchses oder anderen Raubwildes geworden. So wurde es unser Weihnachtsbraten. Mich regte das Ganze weniger auf, weil ich schon öfter bei der Schlachtung von Kaninchen zugeschaut hatte.

Viel einschneidender war ein Erlebnis, das ich mit etwa vier Jahren hatte. Wir waren von Verwandten zur Hochzeit aufs Land geladen. Da wir ein paar Tage früher angereist waren, war ich Zeuge, als ein Fleischer mit Hilfe anderer, auf dem Hof hinterm Bauernhaus ein großes Schwein und ein Kalb geschlachtet hat. Dass man mich nicht weggesperrt und vor diesem Schauspiel bewahrt hat, ist von den Erwachsenen unverantwortlich gewesen. Von einer Beschreibung dieser grausamen Prozedur, möchte ich hier absehen. Als mir nach der Schlachtung aber der Fleischer sagte: »So, und jetzt kommst du dran!«, darf man sich nicht wundern, dass ich auf der Stelle verschwand. Als ich zum Abendbrot nicht erschien, begann man mich zu rufen und nachher zu suchen. Es war schon fast stockdunkel und wenn man an einen Bauernhof mit seinen hunderten möglicher Verstecke denkt kann man sich vorstellen, welchen Umfang die Suche annahm. Man musste jede Ecke mit Kerzen oder Stalllaternen ausleuchten, bis man mich spät abends in der äußersten Ecke des Kellers fand. Noch da zitterte ich vor Angst, man könnte mich tatsächlich abschlachten … Ich hatte noch Wochen danach, furchtbare Träume.

Aber wir hatten auch schönere Erlebnisse in unserer Kindheit. Unvergesslich sind mir die lauen Sommerabende, wenn die Großen, das heißt, die jungen Burschen mit ihren Mädchen mit Klampfe und Akkordeon durch die Felder zogen und wir die neuesten Schlager wie: ›Regentropfen, die an mein Fenster klopfen‹, oder: ›Du hast Glück bei den Frau’n Bel Ami‹ und andere mitsingen durften. Wenn’s nach der Getreideernte war, wurde manchmal ein kleines Feuer entzündet und in seinem Scheine gesungen. Es war für uns Rotzbengel immer berauschend schön.

Öfter kamen Leierkastenspieler ins Dorf. Sie hatten manchmal Hunde, die kleine Kunststückchen vorführten, aber auch Äffchen oder sogar tanzende Bären. Es traten manchmal auch superstarke Kerle auf, die anscheinend mit Leichtigkeit Hufeisen verbogen und es gab waschechte Chinesen mit Zopf, die Seidenkrawatten, Schals und anderes verkauften. Um sie zu ärgern, liefen wir ihnen nach und sangen: ›Chinesen haben ein’ langen Zopf, Hummel, Hummel, Hummel mit Humor, aber trotzdem hab’n sie Stroh im Kopf, Hummel, Hummel, Hummel mit Humor!‹ Sie jagten uns zum Schein und das machte uns viel Spaß. Natürlich trieben wir unseren Schabernack auch mit anderen Leuten, wenn sie es zuließen.

Wie ich schon erwähnte, gehörte eine solide gefertigte Schleuder zu unserer Grundausstattung. Durch viel Übung war ich bald im Stande, eine der kleinen Tafeln zur Kennzeichnung von Hydranten, aus mehr als zwanzig Metern Entfernung, fast mit jedem Schuss zu treffen. Eines Tages vergnügten wir uns damit, einen Stahlrohrmast mit Schleudern zu beschießen. Es machte Spaß, weil das Rohr bei jedem Treffer erdröhnte. Der Mast stand auf der gegenüber liegenden Straßenseite. Rechter Hand verdeckte ein breiter Gebäudegiebel die Sicht auf den unteren Teil der Straße. Ich hatte damals von Onkel Alois einen Beutel voll Stanzabfälle aus Blei bekommen, die wunderbar für die Schleuder waren. Was dann geschah, war Sekundensache: Ich schoss, im gleichen Moment sah ich ein Auto und es splitterte. Wir waren momentan verschwunden, aber eine alte Hexe hatte alles gesehen und mich verpfiffen. Als ich unschuldigen Blickes nach einiger Zeit nach Hause kann, war Vater da. Ich ›bezahlte‹ den Schaden mit Zinsen!

Dass zu damaliger Zeit, wo Personenautos so rar waren, gerade auf unserer Dorfstraße eines auftauchte, verstehe ich bis heute nicht! Aber über die Maßen leichtsinnig war es schon. Es hätte ja auch den Fahrer treffen können …

An der gleichen unübersichtlichen Stelle, passierte mir im Winter ein möglicherweise noch schlimmeres Malheur. Wir schlitterten in größerer Gruppe auf der etwas abschüssigen Fläche in Richtung Dorfstraße, die wie immer, kaum belebt war. Wir benutzten die Schlitten in verschiedenen Positionen, vorwärts in Fahrtrichtung sitzend, rücklings sitzend, oder auf dem Bauch liegend. Als ich mal so herunterfuhr, kam hinter dem oben erwähnten Giebel ein Brauereigespann mit vier Kaltblutpferden und einem schweren, mit Fässern beladenen Wagen zum Vorschein. Obwohl ich mit den Händen mit aller Kraft zu bremsen versuchte, rutschte der Schlitten unter dem Bauch der Pferde hindurch, drehte sich dann langsam auf der Stelle, bis ich unter dem langen Wagen, wieder hinten zum Vorschein kam. Der Kutscher hatte scheinbar gar nichts gemerkt, denn das Gespann entfernte sich, ohne von mir Notiz zu nehmen. Ich zitterte am ganzen Körper, weil ich mir der überstandenen Gefahr bewusst war, aber es durfte nichts davon bekannt werden! Meine Spielkameraden verrieten mich zum Glück nicht, aber ich machte solchen Unfug nicht wieder.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+14

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе