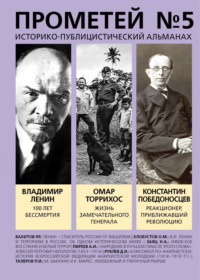

Читать книгу: «Прометей № 5. Смерть Ленина», страница 5

Однако прежде, чем продолжить непосредственно о Мавзолее – надгробном монументальном сооружении над могилой вождя (к слову сказать, весьма распространённом в мировой практике), стоит отдельно сказать о другом. О самой атмосфере ленинских похорон, во время которых, собственно, и зародилась неординарная для того времени идея – правда, не столько в силу ее новизны, сколько в силу нереальности исполнения. Ведь речь шла не просто о том, чтобы сделать усыпальницу над могилой вождя открытой для посещения широкими массами, что логично и закономерно. Предполагалось попытаться сохранить прижизненный облик покойного в склепе, чтобы дать возможность еще не одному поколению людей с ним проститься.

Стоит только поразиться грандиозностью идеи: каждое новое поколение, пришедшее на Красную площадь к его усыпальнице, должно было в исторической перспективе продолжать поступь того самого траурного шествия января 1924 года, участники которого клялись исполнить начатое им, и так – до полной победы вселенского Октября. Кстати, именно в этом состояло подлинное значение поразительного по своему символизму лозунга, реявшего со страниц партийных газет и над массами демонстрантов на Красной площади в дни похорон: «Могила Ленина – колыбель свободы всего человечества». Прийти к этой могиле – значило приобщиться, чтобы, приобщившись, вынянчить, будто в колыбели, свою собственную свободу, формула которой была впервые открыта человечеству русской социалистической революцией и ее героическим вождем.

Без осознания подобного никогда не понять, что зародившаяся ровно в те самые траурные дни идея бальзамирования останков вождя на годы вперед – не менее логична и закономерна. Что отчасти, она естественным образом проистекает из глубинного и потаенного стремления веками замордованного народа обрести, наконец, своего освободителя здесь, на этой земле. А когда потеряли – на века запечатлеть его прижизненный облик, смертью смерть поправ. Как вечный символ того, что свобода не дается заклинаниями и молитвами, но добивается величайшими лишениями, страданиями и жертвами в первую очередь тех, кто эту борьбу направляет и ею руководит.

Великое прощание: опыты реконструкции

Так получилось, что церемония прощания с Владимиром Ильичом Лениным, начиная в морозное утро 23 января, осталась запечатленной в истории едва ли не по минутам. Причем, главная заслуга в деле реконструкции грандиозных, поистине народных проводов народного вождя принадлежит отнюдь не воспоминаниям его участников и очевидцев. Несущие часто отпечаток субъективизма, они для такого дела подходят далеко не всегда. Другое дело – советская пресса. Ей в данном вопросе следует отдать должное. В условиях все еще слабого радиовещания, в отсутствие телевидения и тем более интернета, многочисленные периодические издания, к культуре чтения которых уже основательно успело приобщиться население необозримой страны, стремились максимально восполнить информационный вакуум, подробно информируя читателей о событиях, связанных с проводами вождя.

К тому же именно пресса – по точному наблюдению свидетеля века экономиста Н.Валентинова (Вольского) – еще и верный показатель общественно-политической атмосферы9. Глядя на необычайное разнообразие информационных материалов и особенно на их подачу, стиль изложения, круг авторов и т. д. за один лишь январь 1924 года, нельзя не отметить очевидного. Что за редким исключением все позднесоветские СМИ, не говоря уже о нынешних, выглядят на их фоне исключительно поверхностными, до невозможности обезличенными и шаблонными. Данное обстоятельство, вероятно, лучше других свидетельствует о самом содержании последовательно сменявших в истории страны эпох: от грандиозного, окрыляющего старта и более чем триумфального марша государства Советов – к периоду политической стагнации и «застою» его общественной системы, а оттуда, через ее слом, – к подлинному общественному упадку и деградации.

В подтверждении сказанного выше, обратимся к уникальному документу эпохи – изданному по итогам траурных ленинских дней фолианту «У великой могилы»10. Данное издание вполне могло быть отнесено к разряду самостоятельных художественных произведений, не будь одного важного обстоятельства. По своей структуре книга представляет собой не что иное, как собранные воедино самые разнообразные материалы – репортажи, свидетельства, отклики современников и очевидцев на смерть и похороны вождя пролетарской революции, исполненные в виде факсимиле газетных полос или перепечатки отдельных, наиболее значимых материалов в них содержавшихся. При том, что, как особо оговаривается редколлегией, перечень включенных в книгу материалов далеко не полный и сформирован исключительно на основе данных московской периодической печати, издание насчитывает свыше шестисот страниц не единожды не повторяющихся по стилю и содержанию материалов. Не повторяющихся даже в том случае, когда речь идет о политических воззваниях, обращениях и декларациях, – т. е. документах официального характера.

Даже спустя десятилетия, ведущие издания советской периодической печати буквально по минутам доносят до нас размеренный, строгий распорядок траурных ленинских дней в Москве. А также – непередаваемую их атмосферу и колорит.

Ровно в 9.30 утра 23 января гроб с телом В.И. Ленина был вынесен из «Большого дома» в Горках. К тому моменту соратники и сотрудники Ленина, члены партийных Политбюро и ЦК, союзного и российского ЦИК и СНК, делегаты обоих Съездов Советов перемешались с огромными массами желающих сопровождать процессию местных жителей. Дело в том, что еще накануне прощания, ошеломленные правительственным сообщением о кончине вождя, к его смертному одру устремились жители окрестных с Горками подмосковных деревень, чтобы собственным присутствием запечатлеть уважение к человеку, чья подпись стояла под историческим Декретом о земле. Документом, который решительнее и последовательнее всех прочих мероприятий предшествующих властей покончил с пережитками крепостнического рабовладения в России.

Через четверть века подмосковные Горки, ставшие для Ленина и домом, и больничной палатой и даже местом заточения (известно, что врачи настоятельно требовали от Владимира Ильича строго дозировать интеллектуальную деятельность, что для него, без сомнения, являлось источником неподдельных страданий), специальным постановлением советского правительства обретут официальный статус мемориального Музея. В ознаменовании этого события скульптор С.Д. Меркуров, которому тотчас после смерти В.И. Ленина было поручено изготовление посмертной маски покойного, передал в дар Горкам одно из самых уникальных своих произведений – поразительную по своему напряжению и драматизму скульптурную композицию «Похороны вождя».

Монументальная, высеченная из массивного гранитного монолита скульптурная группа С.Д. Меркурова изображает момент выноса тела Ленина из здания бывшей усадьбы. Так как работа над монументом была начата задолго до эпохи «культа», в 1927 году, несущие гроб пролетарского вождя представлены скульптором подчеркнуто условно. В их лицах как бы запечатлен собирательный образ всего русского пролетариата. (Согласно задумке Меркурова, ничто не должно было отвлекать зрителя от основного смыслового центра композиции – покрытого саваном тела Ленина, подчеркивая тем самым подлинно народный характер проводов вождя).

Неудивительно, что впоследствии, во многом именно из-за этого обстоятельства – Меркуров не запечатлел никого из тех, кто к концу 1930‑х гг. входил в официально утвержденный «канонический» круг «учеников и соратников Ленина» – к данному произведению прославленного в Союзе скульптора официальная пропаганда будет относиться с некоторой прохладой. К примеру, подчеркивался якобы «односторонний подход» Меркурова «к решению [ленинской] темы в… скульптурной группе», получившей вследствие этого «лишь символически скорбное звучание»11.

Только в 1958 году меркуровская композиция по праву займет более чем символическое место в Горках. С момента своей установки на территории Музея и по настоящее время она открывает «Траурную аллею» – ту самую, по которой 23 января 1924 года многолюдная похоронная процессия направилась к железнодорожной станции Герасимовка.

Помимо скульптора Меркурова, который и запечатлел позднее увиденное в камне, очевидцем и непосредственным участником грандиозного шествия за гробом (его кроме как на руках перенести из заснеженных Горок возможным не представлялось) оказался поэт Демьян Бедный. Потрясенный и растроганный одновременно, ровно через год он написал стихотворение «Снежинки» («…И падали и падали снежинки / На ленинский – от снега белый – гроб»), в котором поспешил засвидетельствовать все пережитое в те дни. Всё увиденное – и «народный плач у Горок, / И проводы вождя, и скорбь, и жуть, / И тысячи лаптишек и опорок, / За Лениным утаптывавших путь», – все это с поразительной точностью запечатлел он в небольшом, но удивительно лиричном стихотворении, которое даже спустя годы после незаслуженного отлучения поэта и от общественной, и от литературной жизни (в 1938 году Демьян Бедный был исключен из ВКП (б) и Союза писателей СССР), по-прежнему оставалось его заметным вкладом в копилку отечественной поэтической ленинианы.

Похороны вождя. Скульптор С.Д. Меркуров, 1927 г.

К половине двенадцатого участники величественной, растянувшейся на многие километры процессии достигли железнодорожной станции. Здесь многотысячную колонну уже ожидал специальный экстренный поезд (паровоз У127 и багажный вагон № 1691), названный впоследствии «Траурным». В 11 часов 40 минут красный гроб с телом пролетарского вождя был установлен в вагоне поезда, который должен был доставить его в Москву. К моменту отправления состава температура на улице опустилась ниже 35 градусов, но даже несмотря на жестокий мороз, с самого раннего утра к Павелецкому вокзалу и прилегающим к нему улицам стали стекаться желающие сопроводить прах вождя к Дому Союзов. Именно там, согласно решению похоронной комиссии, должна была состояться церемония гражданского прощания с председателем СНК.

Ровно в час дня Траурный поезд прибыл на Павелецкий вокзал. Кремлевский шофер Степан Гиль, бывший и телохранителем, и водителем Ленина одновременно (именно ему было поручено доставить на автосанях в Горки предназначавшийся для похорон красный гроб), засвидетельствовал: «у вокзальной площади, на перроне и на улицах – сотни тысяч людей». Когда заиграл траурный марш, то «несмотря на лютый мороз» все, включая детей, обнажили головы12.

С Павелецкого вокзала до здания Дома Союзов на Охотном ряду соратники, попеременно меняя друг друга, без всяких катафалков понесли гроб с телом Ленина на руках. Маршрут движения процессии «по городу, взятому им у господ»13 был строго определен Комиссией под председательством Дзержинского: площадь Павелецкого вокзала – Зацепский вал – Кузнецкая улица – Климентовский переулок – Пятницкая улица – Чугунный мост – Балчуг – Москворецкий мост – Красная площадь – проезд между Историческим музеем и Кремлевской стеной – площадь Революции – площадь Свердлова – Дом Союзов14. На всем протяжении маршрута процессии, особенно по мерее ее продвижения к центру, к колонне, шествовавшей за гробом, присоединялись все новые тысячи людей. Достигнув по приближении к Кремлю нескольких сот тысяч человек, траурное шествие по факту переросло в грандиозную манифестацию московского пролетариата.

Говоря о масштабах развернувшегося в Москве прощания с вождем, следует обратить внимание на следующее важное обстоятельство. Несмотря на необычайно массовый характер траурных мероприятий, охвативших не один только центр советской столицы, но, безусловно, большую ее часть (многолюдные траурные собрания и митинги на протяжении всех пяти дней прощания с Лениным проходили в большинстве районов, на всех крупных предприятиях и в трудовых коллективах), не было зафиксировано не единого случая нарушения норм общественного порядка или сбоя в проведении похоронного церемониала.

Последнее выгодно разнилось с событиями 6–9 марта 1953 года в Москве, когда прощание с И.В. Сталиным обернулось трагической давкой, спровоцированной не столько выставленными бронетранспортёрами и грузовиками на улицах города, сколько слабой организационной подготовкой со стороны Похоронной комиссии при Совете Министров СССР. При том, что некоторые исследователи усматривают умышленные действия части высшего политического руководства страны по дезорганизации прощания с их вчерашним лидером (здесь чаще всего указывают на фигуру несостоявшегося «реформатора системы» Берия), бросается в глаза другое. А именно: безусловная растерянность членов новоявленного «коллективного руководства», за исключением, пожалуй, все того же вездесущего Лаврентия Павловича, от которого вскоре его «соратникам» дружно предстояло избавиться. Растерянность руководства, порождённая годами безынициативности и конформизма, прикрывавшихся личным авторитетом Сталина, не могла, в свою очередь, не отразиться и на общей атмосфере тотчас после ухода последнего. Не могла не породить в массах ощущение смятения и неуверенности, что, собственно, и вылилось в стихию и неразбериху на московских улицах в дни, которые с легкой руки поэта Алексея Суркова едва ли не официально именовались советскими газетами не иначе как «великим прощанием»15.

Следует признать, что не в пример членам «коллективного руководства» образца марта 1953‑го, руководителям государства Советов и лидерам РКП (б) в январе 1924 года (и это при всех еще «многих недостатках в организации Советской власти»16, на которые при жизни не единожды указывал сам Ленин), удалось обеспечить подлинно железную дисциплину масс и более того – их самоорганизацию.

В соответствующем обращении «Комиссии Президиума ЦИК Союза ССР по организации похорон Вл. Ил. Ленина» (так в оригинале. – С.Р.) от 22 января особо оговаривалось, что всем желающим «сотням тысяч московского населения» (т. е. еще без учета многочисленных делегаций как Российской Федерации, так и Союза ССР в целом) будет дана возможность «отдать последний долг Владимиру Ильичу Ленину», «но только соблюдая строжайший порядок, население Москвы, теснящееся на улицах во время похорон… сможет избежать опасной давки и многочисленных несчастных случаев». С этой целью, председатель Комиссии Ф.Э. Дзержинский обращал внимание на необходимость со стороны «провожающих строго исполнять все распоряжения и указания распорядителей во время следования тела Владимира Ильича с Павелецкого вокзала в Дом Союзов, а также и в день похорон во время погребального шествия»17.

Одновременно с постановлением Комиссии Президиума ЦИК последовал вполне логичный и более чем своевременный «Приказ по гарнизону Москвы и войскам Московского Военного Округа № 8» за подписью начальника гарнизона и командующего войсками Николая Муралова. Учитывая ожидаемый наплыв желающих проститься с В.И. Лениным, а также экстремальные погодные условия в дни похорон, начальнику санитарной части города Приказом Н.И. Муралова предписывалось на всем протяжении маршрута процессии «открыть своим распоряжением врачебные пункты к 9 часам утра… Обеспечить пункты медикаментами, перевязочными средствами и опознавательными знаками». Кроме того, устанавливалось посуточное дежурство медицинского персонала, непосредственно в самом здании Дома Союзов.

Итогом подобной, практически непрерывной (начиная с позднего вечера 21 января) работы Комиссии под председательством Дзержинского стало отсутствие любых мало-мальски значимых эксцессов и несогласованностей в траурные ленинские дни. Молодое Советское государство в дни прощания со своим организатором и вождем впервые представало перед зачарованным миром, равно как и перед своими собственными соотечественниками, мощным самоорганизующимся организмом. Потоки его колоссальной энергии решительно и уверенно направлялись тогда еще абсолютно здоровой мобилизующей массы силой – «воюющей партией» с подлинно большевистским коллегиальным руководящим ядром во главе. Сплоченным и вдохновляемым политическим и организационным гением усопшего.

Председатель Исполкома Коминтерна и член ленинского Политбюро Григорий Зиновьев в передовой «Правды» от 30 января 1924 года отмечал: «700 тысяч людей прошли через этот [Колонный] зал за четыре дня. И эта волна катилась бы дальше, если бы в субботу перед похоронами она не была приостановлена. Величавее этой картины не видел мир. Толпа сорганизовалась сама. Пять милиционеров легко справлялись с задачей охраны порядка там, где было 50 тыс. людей. Дело просто: эти 50 тысяч сами соблюдали порядок. Молча, охваченная одной мыслью, спаянная одним чувством, эта безбрежная масса сама сорганизовала себя. Можно было почти физически слышать, как гений Ильича шевелил крыльями над этой изумительной народной массой.

Все были как-то чрезвычайно мягки, вежливы и добры друг к другу. Все как бы заглядывали друг к другу в глаза, ища утешения и понимания. Лица стали выразительнее. Каждый переживал исторический момент, и это запечатлелось на каждом лице. Бесконечным могучим потоком волна эта вливалась в Колонный зал и оттуда через ряд других дверей столь же организованно выливалась назад. Как море ласкает утес, так эта могучая людская волна ласкала глазами мёртвое тело любимого, родного, друга народа.

Уйти из этого зала было невозможно. Часами простаивал каждый из нас, наблюдая эту прекрасную толпу, вбирая в себя ее чувства. Нельзя было оторваться от этой картины. И днем, и в пять часов утра вы находили здесь сотни самых занятых товарищей. А толпа все шла и шла – все более прекрасная, все более спаянная. Рабочая масса второй раз переживала свою революцию… Простой народ, одухотворенный идеями Ленина, сымпровизировал эти похороны вместе с нами»18.

Гроб с телом В.И. Ленина с павелецкого вокзала несут соратники: Ф.Э. Дзержинский (сверху), С.М. Буденный и С. Орджоникидзе.

23 января 1924 г.

Словно предвосхищая и оправдывая одновременно еще одну стихийную, коллективную импровизацию, связанную с последующим особым выбором способа и формы погребения покойного, Зиновьев, не скупясь на эмоции, восклицал: «Как хорошо, что решили хоронить Ильича в склепе! Как хорошо, что мы вовремя догадались это сделать! Зарыть в землю тело Ильича – это было бы слишком уже непереносимо…»19.

Заметим, что по-прежнему речь шла исключительно о том, чтобы еще некоторое время сделать возможным обозревать лицо покойного в склепе у Кремлевской стены. До исторического решения о долговременном бальзамировании останков пролетарского вождя оставалось ровно два месяца.

Массы и вождь: в сердцевине Истории

Похоронная процессия, начавшаяся в далеких Горках, завершилась в Колонном зале Дома Союзов, который к тому моменту был полностью подготовлен к церемонии прощания. Общий маршрут движения колоны от Большого Дома в Горках до центра Москвы занял в общей сложности шесть часов. С семи часов вечера к Дому Союзов многотысячным сплошным потоком устремились две людские колонны, растянувшиеся на многие километры. На всем их протяжении через каждые несколько метров жгли костры.

Гроб с телом вождя, покрытый торжественным красным крепом, был установлен на невысоком постаменте в самом центре зала, что делало его максимально открытым для обозрения. Владимир Ильич был облачен в защитный полувоенный френч. На левой стороне груди покойного к карману френча был прикреплен небольшой красный флажок – значок члена ВЦИК, высшего органа государственной власти российской советской Республики. С правой стороны – запомнившийся многим современникам орден Красного Знамени РСФСР, украшавшийся в те годы розеткой алого «революционного» банта. Интересно, что уже после бальзамирования и возведения второго деревянного Мавзолея на Красной площади, этот орден будет перемещен на левую сторону ленинского френча, что с точки зрения его статута (орден полагалось носить исключительно на левой стороне груди) было, безусловно, правильно. Коллизия состояла в другом. При жизни у Владимира Ильича Ленина не было никаких государственных наград. За исключением одной: ордена Труда Хорезмской Народной Советской Республики, судьба которого оказалась на удивление непростой.

На протяжении длительного времени после смерти вождя этот единственный орден, которым он был официально награжден при жизни, незаслуженно пылился в запасниках Центрального Музея В.И. Ленина, пока в недрах партийного архива не были, наконец, обнаружены давно затерявшиеся сопроводительные документы. Тогда и выяснилось, что замысловатый «восточный значок», является высшей государственной наградой одной из самых первых и самых крупных советских республик Средней Азии: Хорезмской Народной (с октября 1923 – Социалистической Советской) Республики, просуществовавшей на политической карте страны с апреля 1920 по осень 1924 года.

О мотивах награждения этим «экзотическим» орденом руководителя российской социалистической революции долго гадать не пришлось. Оказалось, что почетным председателем Первого Всехорезмского Народного курултая (съезда), на котором 27 апреля 1920 года и была провозглашена Республика, его делегаты избрали именно В.И. Ленина – «искреннего друга и учителя трудящихся масс Востока». Вот почему сразу после учреждения ордена (аккурат ко второй годовщине хивинской революции в апреле 1922 г.) не возникло ни малейших сомнений в том, кто должен стать его первым заслуженным кавалером. В августе 1922 года, ввиду отсутствия главы Совета Народных Комиссаров РСФСР в Москве (вождь, как известно, находился на лечении в Горках), официальная делегация советского Хорезма передала орден Труда Республики вместе со всеми сопроводительными к нему документами в секретариат Совнаркома для последующего его вручения В.И. Ленину. На этом эпизод с награждением главы первого рабоче-крестьянского правительства Советской России, собственно, и завершился.

Иная история сложилась с орденом Красного Знамени – первой официальной наградой Советского государства. Дело в том, что данным орденом Владимир Ильич никогда не награждался – ни при жизни, ни посмертно. Откуда в таком случае этот орден оказался на френче вождя во время прощания с ним в Доме Союзов, а в последующем, вплоть до 1941 года, неизменно пребывал на его облачении в Траурном зале ленинской усыпальницы у Кремлевской стены? Поиск ответа на данный вопрос вновь возвращает нас к уже приводившемуся выше замечанию Г.Е. Зиновьева относительно «коллективной импровизации» (или точнее, самоорганизации масс) в ходе ленинских похорон.

Впервые орден Красного Знамени появился на груди покойного еще в Горках. За день до отправки тела Ленина в Москву, когда в Большой Дом усадьбы началось массовое паломничество местных крестьян, управляющий делами Совнаркома Николай Горбунов собственноручно снял с лацкана своего пиджака орден Красного Знамени за номером 4274 и приколол его к ленинскому френчу. (Впоследствии Н.П. Горбунову был выдан дубликат награды, а оригинал ордена в Мавзолее пережил его самого: в феврале 1938 года Горбунов был необоснованно репрессирован и в том же году расстрелян). Имеется информация, что примеру Горбунова уже во время прощания с Лениным в Москве последовали и некоторые другие. Однако дальнейшая судьба этих наград так и осталась неизвестной.

Так, например, один из орденов Красного Знамени был прикреплен к венку, возложенному в Колонном зале, делегацией Военной Академии РККА. Сообщается также, что еще один орден был передан в фонд похоронной комиссии неким, так и оставшимся неизвестным ветераном Гражданской войны, якобы просившим «передать» этот свой орден покойному. Данный эпизод был отражен в «Балладе о наградах» поэтом Яковом Хелемским, а орден Н.П. Горбунова на груди вождя запечатлела в своем стихотворении «Пять ночей и дней» поэтесса Вера Инбер («…И потекли людские толпы, / Неся знамена впереди, / Чтобы взглянуть на профиль желтый / И красный орден на груди»).

Впрочем, не одна только Вера Инбер была в числе тех, которые в те дни «в Москве не спали из-за того, что он уснул».

Доподлинно известно, что несколько раз (!) перед гробом Ленина удалось пройти поэту Владимиру Маяковскому. Очевидец тех дней Л.Никулин вспоминал, как несколько раз подряд Маяковский заходил в помещение редакции «Рабочей газеты», чтобы отогреться (редакция располагалась в более не существующем здании близ нынешней гостиницы «Москва»), а после «опять и опять» шел «в самый конец очереди, где-то за Страстным монастырем, чтобы еще раз… пройти через Колонный зал20».

В длинной очереди, выстроившейся к гробу вождя, вполне закономерно оказался и другой русский гений – Сергей Есенин. Символично, что место в многокилометровой очереди поэт, также как и Маковский, занял в районе бывшего Страстного монастыря, строго напротив которого до начала 1950‑х стоял никогда не дававший покоя Есенину-поэту памятник А.С. Пушкину. Ныне, видя в Есенине исключительно поэта-лирика и в упор не замечая в нем поэта-гражданина с однозначной и ярко выраженной общественно-политической позицией, многие предпочитают не вспоминать, что теме постижения Ленина поэт впоследствии посвятил не мало своих поэтических образов и строк.

В стихотворении «Капитан земли» (написано 17 января 1925 года, т. е. аккурат к первой ленинской годовщине) Есенин и того больше – настаивает на принципиальной «несродности» мотивов народной русской революции 1917 года с событиями «удалого» «русского бунта» прошлых столетий. («Нет! / Это не разгулье Стеньки! / Не пугачевский / Бунт и трон!»). В событиях Октября Есенин усматривал мотивы глубоко народного и одновременно планетарного характера – строго осмысленное движение, берущее свое начало в самих народных низах и их обостренной потребности в социальной справедливости и свободе. Именно это, по мысли поэта, и позволило «русскому» Октябрю претендовать на «всепланетность» и универсальность. Стать по факту прологом революции мировой, а, следовательно, и предрекаемой поэтом Инонии – сказочно иной страны-коммуны, «где живет божество живых».

Но категорически не признав в Октябре «бессмысленного русского бунта», поэт даже не думал отказывать ему в другом – в праве быть подлинным социальным творчеством народа. Вот почему и Ленин у Есенина – «слегка суров и нежно мил» – «он много мыслил по-марксистски, совсем по-ленински творил». Об этом мало кто задумывается, но именно в этой, всего в одной поэтической строке содержится политически точная отповедь всем тем, которые как тогда, так и теперь продолжают рассматривать события русской пролетарской революции преступно однобоко. Одни – абсолютизируя «национал-большевистский» тезис о том, что революция в России произошла не «по Марксу», а исключительно «по Ленину». Другие – продолжая твердить о ее глубоко «антинациональном» («троцкистско-ленинском», «антирусском», и т. д.) посыле.

Нам неизвестно, думали ли о чем-то подобном люди, упорно и стойко ожидавшие своей очереди на пути к Дому Союзов, но рукописи, которые, как известно, не горят, беспристрастно доносят до нас тогдашние мысли и чувства современников. И те, которые были запечатлены ровно в те самые дни, и те, что легли на бумагу много позднее.

Писатель Михаил Булгаков был в числе тех многих, которые прошли через Колонный зал. Фиксируя увиденное и прочувствованное в те дни, он писал: «Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак (На самом деле – френч. – С.Р.) на нем, на сером красное пятно – орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку – черные, красные, черные, красные. Гигантский орден – сияющая розетка в кустах огня, а в сердце ее лежит на постаменте, обреченный смертью на вечное молчание человек. Как словом своим на слова и дела подвинул бессчетные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей. Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет река. Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда»21.

Свидетельствует Константин Паустовский: «Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на рукавах у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала. Уже на Лубянской площади послышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче. Кто-то запел вполголоса… но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав, – к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы. Страна двигалась к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей. Время от времени плавное звучание оркестров разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел капитан дальнего плавания, сотрудник морской газеты ”На вахте” Зузенко – мой сосед по даче в Пушкине. Мы медленно прошли мимо гроба и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать увиденное – лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. Куда пойдет страна? Какая судьба ждет революцию? Казалось, что время застыло. Эпоха отыграла свое, замолкла, и вряд ли кто-нибудь сможет удержать ее на прежнем пути.

Начислим

+19

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе