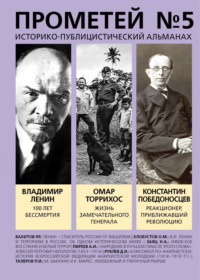

Читать книгу: «Прометей № 5. Смерть Ленина», страница 4

И.В. Сталин с соратниками у здания Совета министров СССР перед выходом на Красную площадь. На фото – М.Ф. Шкирятов, Л.П. Берия, М.А. Суслов, Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, Н.С. Хрущев, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Н.А. Булганин, М.Г. Первухин.

7 ноября 1952 г.

Другое важное положение ленинизма – смещении классовой по своей сути борьбы в сферу психологии и нравственности, в тонкую и сложную область человеческой души, переделать и перевоспитать которую в коммунистическом духе во много раз сложнее и труднее, чем одолеть капитализм в военном, политическом и экономической отношении. Именно идейное сопротивление капитализма – самое глубокое и мощное, и потому задача воспитания нового человека становится решающим направлением противоборства двух социально-политических систем. Добиться этого за годы советской власти не удалось в силу разных обстоятельств: тяжелейших условий социалистического строительства, сильнейшего сопротивление со стороны империалистических держав, включая агрессивные войны. Ну и, конечно, труднопреодолимого наследия прошлого, как капиталистического, так и феодального в умах и сознании людей. Это и стало главной причиной крушения советской державы и реставрации буржуазных порядков.

Недооценка опасности обостряющегося идейного противоборства как новой формы классовой борьбы отражалась и на отношении Сталина к руководящим кадрам, включая и своих близких соратников. Прекратив постоянные чистки партии и ослабив требования к своему ближайшему окружению, он невольно способствовал усилению тех самых настроений и тенденций в руководстве страны, с которыми боролся всю жизнь Ленин.

Сталин, считавший себя его учеником до самых своих последних дней, при всей своей жесткой требовательности к кадрам страдал излишней доверчивостью и терпимостью к тем, кто не обладал необходимой твердостью и стойкостью своих коммунистических убеждений, проявлял склонность к методам, несовместимыми с принципиальными большевистскими позициями и подходами. Тот же Хрущев, например, довольно долго входил в состав высшего партийного руководства, Политбюро ЦК партии, хотя по своему интеллектуальному уровню и моральным качествам явно не отвечал необходимым для такого уровня требованиям. Сам Сталин, хорошо разбиравшийся в людям, называл его «сволочью и проходимцем, на котором пробы ставить негде». Но тем не менее держал с своем близком окружении, учитывая его незаурядные организаторские качества: энергию, умение сплачивать вокруг себя людей, а также высокую исполнительскую дисциплину.

Хрущев был выходцем из рабочей среды, поднявшимся на высокий уровень с самых трудовых низов, что также импонировало Сталину, прощавшему ему троцкистское прошлое, а также низкий уровень образования и культуры и другие недостатки. Ленин, был здесь куда строже и взыскательней. Конечно, он «милел» к своим соратникам «людскою ласкою», как верно заметил Маяковский, но в политике проявлял «железобетонную» принципиальность и никогда не допустил бы пребывание в составе высшего партийного руководства деятеля, явно недостойного такого уровня. Конечно, он терпел пребывание в нем даже таких «небольшевистских» политиков, как Троцкий, Зиновьев и Каменев, но это все-таки были крупные политические фигуры, за которыми стояли весьма влиятельные в партии группы их сторонников. С ними приходилось считаться, перетягивая одновременно на свою сторону. Но это был временный союз, отход этих деятелей от генеральной линии партии был неизбежен, и партия неизбежно должна была отмежеваться от них, все понимали это. Хрущев же был фигурой куда более мелкого плана, за ним не стояли никакие сколько-нибудь влиятельные группы. При Ленине, хорошо понимавшем опасность мелкобуржуазного влияния в условиях обострения классовой борьбы, смещения ее центра тяжести в идейно-нравственную сферу, Хрущев в силу своего теоретического, да и просто образовательного невежества никогда не сумел бы надолго обосноваться в высшем партийном руководстве, даже несмотря на свое «пролетарское» происхождения, которое, впрочем, некоторые историки подвергают сомнению.

Ленин лучше кого-либо знал царскую, помещичье-буржуазную Россию. Но он и лучше всех видел опасности, которые подстерегают новый строй, установленный в результате социалистической революции. Самыми главными из них в первые годы советской власти, что он постоянно подчеркивал в своих статьях и выступлениях, были взяточничество и бюрократизм, особенно в форме «комчванства», проявлявшиеся в рядах пришедшей к власти коммунистической партии. Ленин, а затем Сталин боролись с этими «вражескими» веяниями беспощадно. И если «взятки», то есть коррупцию, удалось, особенно в первые десятилетия советской власти свести к малозаметной величине, то бюрократизм в послесталинский период разросся до крайне опасных масштабов, превратившись в серьезный тормоз развития социалистического общества. Ну а коррупция, стала главным злом, парализовавшим работу аппарата управления, уже в сегодняшней, капиталистической России. Хотя и бюрократизм здесь увеличился в геометрической прогрессии по сравнению даже с самыми «застойными» брежневскими временами. Современные российские управленцы, начиная с самого высокого уровня, умудрились взять все самое худшее как от социалистических так и капиталистических порядков, «заморозив», по сути, в последние два десятилетия развитие страны.

Ленин увидел все недостатки, ограничения и тормоза управленческой системы в социалистической России уже в первые годы ее существования, четко определив ориентиры и критерии ее эффективной работы. «Машина советской администрации, – не уставал повторять он, – должна работать аккуратно, честно, быстро. От ее расхлябанности не только страдают интересы частных лиц, но и все дело управления принимает характер мнимый, призрачный». Главным средством этого Ленин считал не реорганизации и перестройки, чем увлекались бездарные управленцы, проникшие в государственный аппарат, а подбор кадров и проверку исполнения. Сталин как раз много и упорно работал в этом направлении, добившись к концу 40‑х годов самой высокой в мире эффективности работы государственного аппарата.

Ленин начал бороться и с другой опасностью, ослаблявшей социализм, точнее его систему управления. В силу специфики самой этой системы эффективность ее работы напрямую зависит от реалистичности, объективности оценки состояния самого объекта управления. Если во главе этой системы, тем более на государственном уровне, находятся люди, поставившие своей целью быстрое развитие своей страны и выход ее на самые передовые экономические рубежи, они заинтересованы именно в такой реалистической оценке. И наоборот, когда они приходят к власти с чисто амбициозными целями или при поддержке влиятельных как в экономике, так и политических кругах групп, преследующих свои особые интересы, такая заинтересованность резко ослабевает. На первое место выходит забота не о благе страны, а о том, чтобы как можно больше сохранить себя, собственное благополучие и поддержку стоящих у него за спиной влиятельных групп. Буржуазные политики, включая и нынешних российских, как раз и принадлежат к этой категории. Исключений, когда они все-таки заботятся о национальных интересах своей страны, по мере деградации самой капиталистической системы становится все меньше.

При всей своей коммунистической убежденности и возвышенности стремлений Ленин, как, впрочем, и Сталин, был строгим реалистом в оценке ситуации, он не допускал никакого розового приукрашивания ее, даже если это прикрывалось необходимостью пропаганды достижений нового социалистического строя. Когда один из чиновников Государственного банка, стал расписывать его успехи, Ленин прервал его, заявив, что не видит успехов в том, что Госбанк переложил деньги из одного государственного кармана в другой. А молодому угодливому чиновнику, явно рассчитывавшему на похвалу, посоветовал трезво оценивать ситуацию, чтобы не «погибнуть во цвете лет в тине казенного вранья». Сталин также быстро ставил на место аллилуйщиков «нового социалистического строя», без промедления убирая их с высоких постов, когда они продолжали хвалиться тем, чего не было на самом деле. И разве не прав был Ленин, оценивший «казенное вранье», – более 100 лет назад! – как угрозу эффективному государственному управлению? Именно это вранье и стало одной из причин «заморозки» экономического и научно-технического развития нынешней России в течение последних десятилетий. На фоне стремительного движения вперед социалистического Китая все это выглядит, мягко говоря, суровым приговором кремлевскому руководству, которое продолжает тешить себя иллюзиями относительного благополучия и оптимистическими оценками ближайших перспектив. Хотя куда более быстрый рост большинства других капиталистических стран, если взять многолетнюю тенденцию, а не конъюнктурные улучшения, стал уже реально угрожать суверенитету и безопасности российского государства.

Вообще, 54‑й том ПСС В.И. Ленина, где помещены письма, записки, инструкции и другие материалы, касающиеся вопросов управления страной – это настоящее учебное пособие для тех, кто стремится добиться высокой эффективности работы государственного аппарата в интересах широких слоев трудового народа. Ленинский гений высветил тогда все основные проблемы этого управления и четко указал пути и средства их решения. Впрочем, это отдельная тема. Здесь уместно лишь процитировать убийственно точное высказывание Ленина, касающееся опасности «казенного вранья», которым начинают упиваться руководители высшего звена: «Нет ничего пошлее самодовольного оптимизма». Ленин резок в этой своей формулировке, но эта резкость полностью оправдана. Действительно, этот «самодовольный оптимизм» действует разлагающе, то есть «пошлым» образом как на того, кто его проявляет, стоя на самой высокой трибуне, так и на тех, кто воспринимает «казенное вранье» всерьез. Вместо реальной трудной и долгой работы по решению все обостряющихся проблем, такой руководитель расхолаживает себя и других, как своих подчиненных, так и свой народ оторванными от жизни розовыми иллюзиями. Что же удивляться результатам развития нашей страны, достигнутым при нынешнем руководстве…

Ну а теперь о ленинской внешней политике, подходы и принципы которой стали еще более актуальными в наши дни.

Ленин признавал необходимость мирного сосуществования, то есть контактов, взаимодействия и даже временных соглашений с капиталистическими странами. Первое в мире социалистическое государство функционировало во враждебном окружении и не могло в тех условиях «улететь на Луну». Но цель всех этих контактов и соглашений – укрепление позиций социализма в той борьбе, которую он ведет с мировым капиталом. По Ленину капитализм и социализм как в области внутренней, так и внешней политики по своей сути непримиримы, «генетический» антагонизм между ними непреодолим, он может завершиться для каждой из противоборствующих сторон либо победой, либо поражением, другого просто быть не может. Отсюда неизбежно следует невозможность и иллюзорность сколько-нибудь долгосрочного и крупномасштабного соглашений между ними. В мировом капиталистическом разделении труда России определена роль сырьевого придатка развитых стран, «партнерство» с ними может быть лишь партнерством всадника и лошади.

Тезисы «от конфронтации к сотрудничеству», от «эры противоборства к эре переговоров» разрывают с ленинским подходом, являясь, по сути, рецидивом мелкобуржуазного социал-демократизма. Но они стали одним из основных направлений внешней политики еще в брежневский период. Первое проявление такого курса – это так называемые Хельсинские соглашения 1975 года, до сих пор расхваливаемые как выдающееся достижение советской внешней политики. Ссылаются на то, что они зафиксировали незыблемость сложившихся тогда государственных границ в Европе. Но это можно было сделать, и реально уже было сделано в рамках двусторонних отношений с конкретными странами. Это намного прочней крупномасштабных и долгосрочных политических конструкций, которые Запад в любой момент может, руководствуясь своими текущими выгодами, разрушить, что фактически и произошло. Но главное в том, что тогдашнее советское руководство одобрило так называемую 3‑ю корзину Хельсинского Акта, согласившись со стандартным набором «прав и свобод» в их буржуазной интерпретации, который потом активно использовался в идеологической борьбе против Советского Союза. Ну а если взять более широкий аспект, тогдашнее руководство страны добровольно в силу начавшегося мелкобуржуазного перерождения ограничило влияние «мягкой силы» социализма на ход международных дел, которая в тот период имела немалое значение в противоборстве двух полярных систем. Прежде всего, конечно же, в странах Азии, Африки и Латинской Америки, где советское государство пользовалось немалым авторитетом. Последствия резкого ослабления его позиций в этих странах ощущаются и до сих пор.

Внешняя политика есть продолжение внутренней. Ленин не раз повторял эту азбучную истину, которая в полной мере относится и к нынешней России. На ее внешней политике сказывается, во-первых, зависимость от правящих олигархических группировок, которые тесно связаны с капиталистическим Западом. Отсюда непоследовательность, нерешительность, двойственность путинского руководства в международных делах и привычная для него тактика «шаг вперед, два шага назад». Взяли Крым, но побоялись создания Новороссии, хотя и объявили об этом на весь мир. Продекларировали, что в русской тайге, должен быть один хозяин – медведь, а допустили к урегулированию украинской ситуации чуждых тайге других хищных зверей – Германию и Францию, то есть заведомо тех, кто поддерживал бандеровский режим и занимал враждебную России позицию. И даже сейчас, когда Запад развернул против России тотальную войну, – одних только санкций введено более семнадцати с половиной тысяч – эта двойственность, сохраняется. Сказывается сильное давление со стороны олигархических группировок, пытающихся восстановить свои связи с западным капиталом и мировым рынком даже за счет неоправданных уступок с российской стороны. Это проявляется и на ходе военной операции на Украине, размах боевых действий в которой, а, значит, и приближение победы, искусственно ограничивается российскими политическими верхами; и в продолжении торговли и экономических связей с враждебными государствами и силами; и, наконец, в постоянно повторяемой готовности к мирным переговорам с Западом и даже бандеровским режимом. При всем том, что они многократно доказали, что не будут соблюдать даже подписанных соглашения и договоренностей, если сочтут их для себя невыгодными. Словом, восьми лет, когда российское руководство, по словам В. Путина, «водили за нос», западным партнерам было мало. Кремлевские политики готовы, чтобы их обманули в очередной раз, поскольку стоящие у них за спиной олигархические группировки меньше всего волнует судьба страны, а больше всего возврат своих «замороженных» активов, того, пускай подчиненного, но все-таки выгодного для них места в мировом капиталистическом разделении труда.

И здесь невольно вспоминаются слова Ленина о том, что тот, кто не решил общей проблемы, будет постоянно натыкаться на частные вопросы и увязнет в них. Нынешняя российская дипломатия, похоже, постоянно увязает в них. Решить жизненно важную для безопасности нашей страны проблему Украины можно лишь свержением там нацистского режима, пользующегося поддержкой Запада, и недопущения его вмешательства в дела единого русского мира. Все это можно было сделать еще в 2014 году поддержкой, в том числе военной Донецкой и Луганской народных республик, а также созданием Новороссии из восьми русскоязычных областей Юго-Востока, обеспечивающих 80 % экономического потенциала Украины. Тем более что о возможности такого создания было заявлено с самой высокой трибуны. Увы, увязли в частностях, поверили лживым обещаниям западных «партнеров» и «союзников» соблюдать подписанные ими Минские договоренности. Не решив же этой общей проблемы, российская политика так и будет пробуксовывать в решении стоящих перед страной проблем.

И еще один ленинский завет, не утративший значения в наши дни – твердость и смелость в отстаивании своих интересов даже в самой тяжелой и кажущейся безвыходной обстановке. Ленин даже в условиях разрушенной мировой и гражданской войнами страны, страны, по его словам, похожей «на смертельно избитого человека» давал твердый отпор попыткам повлиять на внутреннюю и внешнюю политику молодого социалистического государства. Еще в те годы он писал об «идиотизме американских сенаторов», пытавшихся навязать молодому советскому государства свои представления и порядки. И даже предлагал направить наркома иностранных дел Чичерина на срочное лечение, когда тот предложил уступить американцам в обмен на их финансовую помощь. Решимость и твердость большевистского руководства отбивала охоту и желание империалистических кругов навязывать ему свою волю. Когда они отсутствуют, Запад, чувствуя податливость и слабину, наоборот будет лезть во внутренние дела страны, шантажировать ее, вводить, все новые и новые санкции.

И последнее, относящееся уже к перспективам нашего развития. Ленин как-то сказал, что, когда народ позволяет себя обмануть, увлечь на неправильный путь, нужно много десятилетий, чтобы он прозрел и пошел наконец за теми, кто отстаивает его жизненные интересы. К этому все идет, прозрение неизбежно. Настоящая борьба за возрождение великого социалистического государства еще впереди.

Рузанов Станислав Александрович,

старший преподаватель Кафедры Истории и философии РЭУ им. Г.В. Плеханова

Москва траурная. Прощание с В.И. Лениным глазами участников и очевидцев

Аннотация. В настоящем материале представлена реконструкция событий, связанных с прощанием трудящихся Советской России и СССР с основателем государства, председателем Совета народных комиссаров Союза ССР В.И. Лениным. Приводятся важные свидетельства современников – участников и очевидцев церемонии прощания и погребения тела В.И. Ленина на Красной площади – убедительно доказывающие всенародных характер похорон вождя великой русской революции.

Ключевые слова: Ленин, великое прощание, некрополь у Кремлёвской стены, Мавзолей, революционный пантеон.

Смерть в Горках: вокруг вымыслов

Сообщение о смерти вождя русской социалистической революции было передано по всесоюзному радио еще ранним утром 22 января, однако вышедшие из печати советские газеты о случившемся хранили молчание. Это уверенное спокойствие советских газет – куда более массового средства информации в те годы, нежели радио, – в какой-то мере передавалось и населению необозримой страны. Однако были и те, кто, согласно поздним воспоминаниям, переживали труднообъяснимое чувство волнения и даже тревоги.

Ближе к одиннадцати часам утра центр советской столицы наводнили делегаты XI Всероссийского Съезда Советов, собравшегося в преддверии Съезда Всесоюзного еще 19 января. Несмотря на решавшиеся Съездом первостепенные вопросы жизнедеятельности советской Республики (помимо прочего, Съезду предстояло сформировать и направить свою делегацию для участия в высшем властном форуме недавно образованного Советского Союза), все первые дни его работы проходили в обычном штатном режиме.

Нечто неожиданное стало происходить только перед самым открытием утреннего заседания 22 января. Председательствующий на Съезде глава ВЦИК РСФСР Михаил Калинин, с трудном поднявшийся над полупустым президиумом (что для мероприятий подобного уровня являлось более чем необычным), неожиданно попросил «товарищей делегатов» подняться с мест. И далее, без мало уместных в такой ситуации пауз, словно отвечая на немой вопрос участников Съезда – и о том «чего они мешкают» (с открытием), и о том «отчего президиум, как вырубленный, поредел?»1 – «всесоюзный староста» объявил собравшимся, что вследствие резкого и неожиданного ухудшения состояния здоровья, накануне вечером в шесть часов пятьдесят минут не стало Ленина.

Оба этих вопроса, словно повисших в напряженной атмосфере «пятиэтажного здания Съезда Советов», безошибочно передал позднее читателям своей монументальной поэмы-эпоса «Владимир Ильич Ленин» В.В. Маяковский. Оказавшемуся в тот день среди делегатов XI Съезда Советов Маяковскому, таким образом, довелось одним из первых в Москве услышать официальное сообщение о смерти вождя. Находясь под глубоким впечатлением от увиденного на заседании Съезда, а еще более – от всех последующих траурных дней, поэт революции поставит своей целью написать масштабное поэтическое полотно, посвященное всемирно-историческому значению ленинского феномена.

Кстати, то обстоятельство, что президиум Съезда, на что и обратил внимание Маяковский, оказался в этот день весьма малочисленным, – вполне себе достоверный исторический факт, а отнюдь не эффектный художественный прием революционного поэта. Известно, что весть о кончине Ленина стала для большей части населения весьма неожиданной. Многие отмечали, что состояние Председателя СНК в дни, предшествовавшие смертельному кризису, значительно улучшилось, что давало даже надежду на его полное выздоровление с последующим возвращением ко всему объему государственной и партийной работы. Скоропостижный уход Ленина, ставший неожиданностью даже для его лечащих врачей, потребовал значительного напряжения сил всего руководящего звена – в первую очередь для должной организации похорон основателя и вождя первого в истории рабочего государства. К событиям в Москве, скованной жесточайшими январскими морозами, было приковано внимание всего мира.

Сразу же после получения трагической вести из подмосковных Горок (по данным газеты «Рабочая Москва» от 24 января 1924 года, об этом в 19 часов 30 минут по прямому проводу членов Политбюро проинформировала соратник и сестра покойного Мария Ильинична Ульянова), туда на автосанях немедленно выехала группа членов ЦК РКП (б). Кстати, одновременно газета сообщила еще одну интересную деталь, на которую в суматохе тех дней тогда мало кто обратил внимание. Однако впоследствии именно эта деталь в угоду политической целесообразности надолго выпадет из официального контекста советской ленинианы.

Дело в том, что прямо по соседству с т. н. «Большим» «центральным» домом бывшей усадьбы, где и проходил лечение В.И. Ленин, располагался также «партийный» санаторий Московского Комитета РКП (б). По случайному стечению обстоятельств, именно 21 января в этом пустовавшем санатории оказался один единственный пациент – приехавший накануне с тяжелой простудой член ЦК РКП (б) Николай Бухарин. Помимо Бухарина в Горках оказался также его давний соратник и приятель, секретарь недавно созданного Института Ленина Владимир Сорин. Считается, что именно он, заметив непривычное оживление в «Большом доме», немедленно поспешил сообщить об этом Бухарину2, который, таким образом, и оказался свидетелем последних минут жизни (как отмечал позднее сам Бухарин, «последнего вздоха») Владимира Ильича.

Конечно, появление Бухарина у смертного одра Ленина первым вряд ли могло существенным образом изменить политический расклад в разворачивавшейся внутрипартийной борьбе. Другое дело, что сам Бухарин являлся одним из фигурантов ленинского «Письма к съезду», в котором содержалась характеристика всех наиболее видных руководящих работников партийного ЦК. Учитывая, что данное «Письмо» планировалось обнародовать на предстоящем XIII съезде РКП (б), и что помимо личностных характеристик в нем содержалось конкретное организационное предложение: «обдумать способ перемещения» И.В. Сталина с поста Генерального секретаря ЦК РКП (б)3, – в этих условиях вопрос о появлении Бухарина в Горках раньше других членов Политбюро мог приобрести важное политическое звучание и, вероятно, несколько укрепить его, «любимца всей партии»4, позиции.

Вот почему Григорий Зиновьев, председатель Коминтерна, член Политбюро и один из лидеров недавно оформившегося политического «триумвирата» с Каменевым и Сталиным против Троцкого, в срочном порядке отозвал Бухарина по телефону из Горок в Москву. И только после своего немедленного возвращения, Бухарин вновь, теперь «уже вместе со всеми высшими политическими руководителями партии и страны, снова приехал в Горки»5.

В дни прощания с В.И. Лениным в Москве.

Пока Зиновьев решал вопрос с «неуместным» пребыванием в Горках Бухарина, Сталин, как считается, обезопасил «триумвират» от «фактора Троцкого» (по популярности в те годы он следовал сразу за Лениным и стране был известен в качестве второго по значимости руководителя Октябрьской революции и признанного вождя РККА). Дело в том, что Троцкий в день смерти Ленина находился на пути в Сухум, куда по решению Политбюро был направлен на лечение. Уже в дороге он получил шифрограмму от Сталина, в которой сообщалось, что похороны должны состояться 26‑го, из чего следовало, что Троцкий на них прибыть никак не успевал, а потому принял решение поездки не прерывать. В последующие годы Троцкий не раз высказывал предположение, что относительно даты похорон его намеренно ввели в заблуждение. «На самом деле, – отмечал он позднее, – похороны состоялись только в воскресенье, и я вполне мог бы поспеть в Москву»6. При этом факт своего отсутствия на похоронах В.И. Ленина сам Троцкий менее всего склонен был соотносить с исходом последовавшей далее политической борьбы, и главным образом, с поражением, нанесенным ему и его сторонникам представителями сталинской группы.

С началом массированной антикоммунистической кампании, развернувшейся в советских СМИ в конце 1980‑х гг., упомянутое выше предположение Л.Д. Троцкого стало однозначно и безапелляционно трактоваться в пользу «коварства» И.В. Сталина. И это при том, что сами инициаторы данной кампании, очерняя последнего, не испытывали ни малейшей симпатии также и к самому Троцкому, которого упорно именовали «демоном революции», а подлинную цель массированной атаки на недавнее прошлое видели в тотальной «декоммунизации» всего, тогда еще советского, пространства еще единой страны.

Вполне закономерно, что в пылу жарких «разоблачений» никто тогда так и не удосужился обратить внимание (правда, подобная задача организаторами данной кампании никогда не ставилась), что в качестве первоначальной даты ленинских похорон действительно называлось 26 января. На это беспристрастно указывают многочисленные сообщения советских и партийных газет, четко фиксировавших соответствующие постановления и решения высших правительственных органов Советской России и Союза ССР. Следовательно, шифрограмма Генерального секретаря, разосланная во все властные инстанции в центре и на местах поздним вечером 21 января, не могла называть никакую другую дату церемонии похорон, кроме той, что была определена экстренным заседанием союзного ВЦИК и партийного пленума. Последнее означает, что наркомвоенмор, одновременно со всеми другими лидерами государства получивший аналогичную шифрограмму, извещавшую о дне погребения вождя, введен в заблуждение не был. Другое дело, что впоследствии от первоначально установленных сроков пришлось отступить, о чем Троцкого, прибывшего к тому времени в Абхазию, судя по всему, действительно не проинформировали.

Что же касается подлинной причины переноса сроков похорон ровно на сутки – на 27‑е января, то и здесь говорить о злом умысле вряд ли приходится.

Дело в том, что к моменту прибытия гроба В.И. Ленина в Москву и установки его для прощания в Доме Союзов, стало совершенно очевидно, что отведенных на это четырех дней (с вечера 23 по утро 26‑го) будет явно недостаточно. Наплыв в Москву многочисленных делегаций, а также не менее многочисленные просьбы делегаций, еще только формировавшихся, отодвинуть по срокам церемонию погребения пролетарского вождя, заставили ЦИК СССР принять историческое решение. На своем утреннем заседании 24 января «в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождем» главный Президиум страны постановил: «гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения». «Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади, среди братских могил борцов Октябрьской революции»7.

Таким образом, речь шла исключительно о том, чтобы соорудить над местом погребения (могилой) В.И. Ленина временный склеп, заменив его впоследствии сооружением более монументальным. Сам склеп еще некоторое время (сроки не оговаривались) должен был быть открыт для прощания уже после официального церемониала похорон, т. е. после внесения в него гроба с телом вождя. (Временное бальзамирование останков Ленина было произведено профессором Абрикосовым, и предполагалось, что оно позволит насколько это возможно продлить процедуру прощания с ним для всех желающих).

Первое заседание по вопросу обустройства могилы В.И. Ленина состоялось еще утром 23 января, т. е. накануне упомянутого выше постановления ЦИКа. Еще ранее была образована соответствующая Комиссия под председательством Ф.Э. Дзержинского. Определиться с местом для погребения тела вождя было поручено бывшему управделами Совнаркома РСФСР и фактическому секретарю его председателя В.Д. Бонч-Бруевичу. Он, собственно, и предложил тот единственный проект обустройства места погребения Ленина, к воплощению которого и предстояло вскоре приступить Комиссии. Проект, навсегда определивший неповторимый облик революционного погоста Красной площади, который с тех пор не раз совершенствовался, но никогда более не видоизменялся концептуально.

«Тут, перед стеной, – вспоминал много лет спустя о мотивах своего выбора Бонч-Бруевич, – где немного дальше покоится тело Я.М. Свердлова…, где направо и налево тянутся длинной полосой могилы коммунаров, погибших в огне борьбы за социалистическую революцию, тут… немного впереди, но среди них… возле той башни, где всегда поднималась трибуна» [с которой выступал Ленин], «вот здесь пусть будет его могила, его последнее место покоя»8.

Строительство временного склепа (слово «мавзолей» по отношению к ленинской могиле тогда еще не вошло в устоявшийся обиход), было поручено известному еще с дореволюционных времен архитектору А.В. Щусеву. По сути, Щусеву предлагалось сделать невозможное. В кратчайшие сроки, к раннему утру 26‑го (при условии, что приступить к выполнению работ он смог только в ночь на 25 января), архитектору предстояло соорудить монументальною конструкцию временного склепа-обелиска, причем сделать это в условиях жесточайшего мороза, обрушившегося в дни прощания с Лениным на Москву. Однако уже в процессе сооружения каркаса усыпальницы Щусеву стало очевидно, что к установленным срокам завершить начатые на Красной площади работы не представляется возможным. Учитывая это, а также чрезвычайный наплыв желающих поклониться праху вождя в Доме Союзов, Комиссия под председательством Дзержинского принимает единственно возможное в данной ситуации решение – перенести начало церемонии похорон на утро 27 января.

Начислим

+19

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе