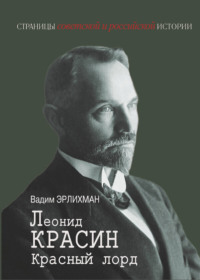

Читать книгу: «Леонид Красин. Красный лорд», страница 2

Впрочем, новые грани уже «открыли» нам те самые 90-е годы с их дешевой сенсационностью и оголтелым антикоммунизмом. Соединившись, они породили целый вал публикаций в прессе, а потом и в Интернете, где Красин оказывается уже не «пламенным революционером», а террористом, уголовником и шпионом. Авторы этих книг и статей берут из документов царской охранки, мемуаров эмигрантов 20-х годов и книг современных историков всё, что может скомпрометировать Красина, а такого вполне достаточно. Он и правда делал бомбы для терактов, создавал дружины боевиков, пытался печатать фальшивые деньги и ввозить в Россию оружие из-за границы. Но все это следует рассматривать в историческом контексте, в рамках кровавого революционного противоборства, участников которого можно осуждать, но нельзя навязывать им мелкоуголовные ярлыки нашего времени. Часто в подобных публикациях содержится и прямая ложь – например, обвинение Красина в убийстве Саввы Морозова, якобы подтвержденное родственниками последнего (об этом будет рассказано далее). Или то, что Красин будто бы убил в Таганской тюрьме юного фабриканта Николая Шмита, чтобы отдать его деньги партии. Наш герой при этом предстает неким всемогущим ниндзя, способным проникнуть в запертую тюремную камеру, не запачкав манжет – а манжеты у него всегда были безукоризненно чистыми.

Запрещенная в СССР книга вдовы Красина из библиотеки М. Литвинова. Титульный лист

Оставив шутки, следует сказать, что биографии людей (и не только знаменитых) всегда вплетены в историю, поэтому искажение этих биографий создает извращенное, уродливое восприятие прошлого в целом, не совместимое ни с патриотизмом, ни с простым здравомыслием. Жизнь Красина, как и других руководителей и активистов большевистской партии, нуждается в новом, внимательном прочтении на основе всех имеющихся документов. Не претендуя на то, что эта книга является именно таким прочтением, хочется верить, что она станет ступенькой к постижению жизни и судьбы одного из самых интересных деятелей российского ХХ века.

Часть первая

Волонтер революции (1870–1902)

Глава 1

Посередине Азии

«Я родился 15 июля 1870 года в маленьком степном городке Западной Сибири, городе Кургане, выросшем за последние перед войной десятилетия в крупный центр сибирского маслоделия, торговли хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами. Детство протекало большей частью в деревне, на берегах Тобола, Ишима, Туры. Этому, а также идеальной семейной обстановке я обязан крепким здоровьем, которое помогало без большого ущерба переносить превратности последующей жизни», – писал Красин в автобиографических заметках33.

Заметки были написаны в 1924 году по настоянию Истпарта – Комиссии по истории Октябрьской революции и ВКП(б), которая, по словам Красина, преследовала его «как неотступный кредитор». Характерен этот финансовый термин, как и то, что в первых же строках воспоминаний он пишет о маслоделии и торговле хлебом. О деньгах, расходах, ценах на товары и тому подобных предметах он упоминал всегда – от детских писем родителям до переписки с близкими в финале жизни. Это говорит не о скаредности, а о деловой натуре прирожденного инженера, предпочитавшего лирике цифры и факты. Часто его, ценившего время и деньги, называли «русским европейцем», но вместе с тем он был истинным сибиряком, сильным, щедрым и размашистым, мерившим всё громадными пространствами родного края.

Фамилия Красин не слишком распространена, но с давних пор известна по всей России. Происходит она от слова «красный», то есть «красивый» (рифма «Красин – прекрасен» преследовала нашего героя от юности до Маяковского, который ее прославил), встречалась у крестьян, купцов, священников. Нередко ее носили евреи, поэтому к ним порой причисляют и нашего героя (а известного диссидента 70-х Виктора Красина без всяких оснований считают его внуком). Судя по тому, что предки Красина получили эту фамилию еще в XVIII веке, они были не крестьянами, а представителями привилегированного сословия – дворянского или духовного. Первым известным из них был Василий Ефимович Красин, приехавший в Сибирь в конце указанного столетия. Брат Леонида Герман Красин сообщал, что он происходил «из дворян Орловской губернии», но его служебный формуляр содержит другую информацию – «выходец из духовного звания». В том же формуляре можно найти дату его рождения – 1769 год34. Вскоре после открытия в 1783 году Санкт-Петербургской учительской семинарии Василий поступил в нее и, отучившись четыре года, получил диплом учителя народных школ без уточнения предмета. О его месте рождения ничего не известно – возможно, это и правда была Орловская губерния, хотя она, как и другие губернии, была создана только в 1796 году.

По распределению Василий Ефимович попал в Колывань – только что основанный на Сибирском тракте город (ныне поселок) недалеко от нынешнего Новосибирска. Там он преподавал в местном народном училище «рисовальное искусство», но скоро как один из немногих грамотных людей в тех краях был взят на чиновничью должность. В конце 1790-х годов он в довольно высоком чине коллежского асессора служил в канцелярии Комиссии об учреждении училищ в Тобольске. В 1804 году его карьера претерпела новый поворот: уйдя со службы, он был выбран на три года судьей Красноярского уездного суда. После этого он вернулся из Красноярска в Тобольскую губернию и был назначен городничим в ее крупнейший город – Тюмень. Это говорило о немалом авторитете, которым экс-чиновник, не достигший еще 40 лет, пользовался в губернских учреждениях. Известно, что городничие в то время назначались в уездные города из отставных чиновников и ведали городской администрацией и полицией. В 1812 году Красин был переведен на ту же должность в другой город той же губернии – Ишим. Там он получил взыскание «за нехватку соли в государственных запасных магазинах»35. В 1817 году Василий Ефимович оставил службу, женился и стал отцом двух сыновей; больше о нем ничего не известно.

Супруги Красины – Борис Иванович и Антонина Григорьевна. [ГАРФ]

В семье Красиных родоначальника помнили плохо; Герман Борисович в воспоминаниях ошибочно называет его Василием Ивановичем и пишет, что он был городничим в Тюмени в 1825 году36. Как бы то ни было, его старший сын рано умер, а младший, Иван, пошел по стопам отца, став судебным чиновником, а потом и судьей в Тобольске. Герман Красин пишет: «Мы застали его еще в живых, вполне бодрым, но уже малоработоспособным, жившим вместе с нами на иждивении отца, причем первое время он служил у него же в качестве „писца“»37. От жены (вероятно, тоже рано умершей, поскольку внуки о ней ничего не знали) у него был единственный сын Борис, родившийся в 1846 году в Тобольске.

В советских биографиях Красина всегда писали, что он происходил из семьи мелкого чиновника, да и Герман отмечал, что их отец «служил в городе Кургане на маленькой административной должности». Это было не совсем так: порой Борис Иванович занимал должности весьма значительные, и вообще его жизнь, как и у его деда, была полна перепадов и перемещений. Поступив в Тобольскую гимназию, он ушел из шестого класса по болезни (врожденный порок сердца), а в 1864 году подал губернатору прошение об определении его на чиновничью службу. В июне того же года он поступил в штат губернского правления, а в феврале 1867 года был переведен столоначальником (то есть начальником отдела) в Курганский окружной суд38. Но уже в июне его должность сократили, и молодой чиновник остался без места. В январе следующего года ему предложили перейти на полицейскую службу, которой он посвятил с тех пор почти всю жизнь.

Сначала Борис Иванович был назначен надзирателем Курганского полицейского управления. Очень скоро, 11 ноября 1867 года, он обвенчался в городской Троицкой церкви с купеческой дочкой Антониной Григорьевной Кропаниной. Те же советские биографии именуют ее «крестьянской дочерью», в чем нет большого лукавства: дед новобрачной и правда был крестьянином, но отец в 1856 году вступил в купеческое сословие и владел самой большой в Кургане скобяной лавкой. 5 июля 1869 года у молодых супругов родился первенец Глеб, который уже 22 сентября умер «от поноса», как тогда простодушно писали в документах.

Следующий сын родился 15 июля 1870 года и вскоре был окрещен священником о. Василием (Гвоздицким) в той же Троицкой церкви. В метрической книге Тобольской духовной консистории можно прочитать: «Леонид, родился 15, крещение 19 июля. Родители его: Курганского Полицейского Управления надзиратель Борис Иванович Красин и законная жена его Антонина Григорьевна, оба православные. Восприемники: Смолинской волости крестьянин Александр Яковлевич Карпов и купеческая жена Параскева Константиновна Пономарева»39.

* * *

Жители Кургана до сих пор гордятся Леонидом Красиным как самым знаменитым местным уроженцем. В городе ему установлен памятник, его именем названы улица и площадь. К моменту его рождения Курган уже почти сто лет имел городской статус (с 1782 года), но проживало там немногим более 5000 человек, имелись две церкви и десяток каменных домов. Город стоял на реке Тобол, посреди обширной и уже частично распаханной степи, поэтому был важным центром торговли сельскохозяйственными продуктами – хлебом, салом, маслом и т. д. Когда малышу исполнилось три месяца, в октябре 1870 года, отец получил должность следственного пристава в Тюменском окружном полицейском управлении, и семья уехала в Тюмень – за 200 километров, что по сибирским меркам совсем немного. На этом переезды не кончились: уже 10 февраля следующего года Борис Иванович был переведен на должность земского заседателя Курганского окружного полицейского управления. На этот раз семья перебралась в село Мостовское (ныне Мало-Мостовское), где 19 сентября у них родился еще один сын – Герман. Частота перемещений Красина-старшего была типичной для тех лет, когда Россию сотрясали реформы и учреждения, в том числе полицейские, постоянно переформатировались.

Курган в конце XIX века. Открытка

Конечно, перемещения по службе были далеко не главной заботой Бориса Красина: в Сибири с ее громадными расстояниями и большим количеством «социально опасного элемента» полицейская служба была особенно трудной и опасной. Так, 11 ноября того же 1870 года кто-то из засады выстрелил в него дробью, но только оцарапал. Преступника не нашли, земскому заседателю, чья жизнь подверглась реальной угрозе, была вынесена благодарность («особенная признательность»), а генерал-губернатор Западной Сибири пожаловал ему 25 рублей. Отличившийся служака был переведен 15 мая 1872 года земским заседателем в сам Курган, но семью с собой не повез – она осталась в недалеком Мостовском, куда он сам приезжал на выходные. Дел у него хватало: тем летом он с землемером Шмурыгиным проводил освидетельствование лесосек, уничтоженных пожаром в Илецко-Иковских дачах. Осенью его ждало новое ответственное поручение – расследование конфликта крестьян Ялымской волости с заезжими киргизами (то есть казахами), в ходе которого погибли двое степняков.

Герман Борисович вспоминал: «Служба отца была до крайности тяжелой, целыми неделями приходилось ему разъезжать по округу, подчас по полному бездорожью, ходить в облавы, работать на пожарах, ликвидировать по праздникам публичные „бои“ и пр. и пр. Не раз подвергался он смертельной опасности; нажил себе жесточайший ревматизм и явный порок сердца, ежечасно угрожавший ему смертью.

Много ярких, незабываемых впечатлений и посейчас живет в памяти с тех времен. Часто приходилось нам, кочуя, а иногда и при служебных разъездах отца ездить по сибирским трактам и дорогам: отец побаивался иногда умереть внезапно от разрыва сердца и брал которого-нибудь из нас с собой. Тут уж насмотришься, бывало, всячины и даже в ненастную погоду, в закрытой повозке, цепляешься ручонками за кожаный фартук и выглядываешь в какую-нибудь щелку, чтобы видеть хотя бы подвязанный калачиком хвост пристяжной. Кто не ездил по российским просторам на тройках, настоящих ямщицких тройках с колокольцами, с людьми, которые „жили на кнуте“ (т. е. промышляли извозом), кто не слышал бесконечно разнообразной, непрерывной песни колокольцев на езде и таинственного перезвона их в полнейшей тишине на остановках, кто не знает, что значит непроезжий путь и что значит „дорога, как карта“, тот не знает подлинной сырой земли и не испытал никакого настоящего удовольствия. От этого звона, от бешеной подчас хватки ретивых коней замирало сердчишко, напрягались воображение и воля…»40

В феврале 1873 года семья в очередной раз переехала на новое место: ее главу перевели заседателем в Курганское окружное полицейское управление, и он перевез жену и детей в соседнее с городом село Белозерское. Здесь Красин-старший получил новую благодарность от губернатора «за успешные действия по взысканию недоимок» (1875), а потом еще одну – «за усердие и вполне серьезное и внимательное отношение к отправлению служебной деятельности» (1877). После этого его в виде повышения назначили помощником окружного исправника в Ишим, куда пришлось перебраться и его семье, навсегда покинув родной Курган. Герман вспоминает: «Припоминаю, как по приезде в город Ишим из сравнительно очень мирной деревенской обстановки, когда мне было лет 6–7, наслушавшись за день рассказов о тогдашнем ишимском быте, я задал потом на сон грядущий настоящий концерт на тему: „Как же мы будем здесь жить? Нас зарежут“. Обстановка здесь была действительно не из особенно приятных: грабежи, убийства были явлением заурядным»41.

Однако оказалось, что дурная слава Ишима преувеличена: братьев Красиных там никто не тронул, а через несколько лет они уехали учиться в Тюмень (об этом ниже). В конце 1882 года за ними последовала вся семья: 22 ноября Борис Иванович был назначен тюменским окружным исправником – начальником полиции всего громадного Тюменского округа. Это была уже весьма высокая должность с большими полномочиями. 8 мая 1885 года он был произведен в коллежские асессоры, имея к тому времени уже два ордена – Святой Анны III степени и Святого Станислава III степени. В год получал 735 рублей жалованья и столько же «столовых»42, что было по тем временам немало. Однако Герман писал: «Семья была большая. Заработка отца едва хватало на удовлетворение ее потребностей, но это имело свою хорошую сторону, приучая с детства рассчитывать свои силы и ресурсы и жить не свыше того, что имеешь»43. Семья и правда продолжала расти: в 1875 году Антонина Григорьевна родила дочь Софью, годом позже – сына Александра, а в 1884 году в семье появился еще один, последний сын Борис.

Леонид Красин в автобиографических заметках вспоминает детство куда более кратко: «Детство, проведенное среди природы, на берегах могучих сибирских рек, в бесконечных лесах и травянистых степях и лугах Сибири, с ранних лет заложило во мне большое влечение к естественным наукам». Здесь память его явно подводит: «могучими» Тобол и Ишим, на берегах которых он рос, можно назвать только в пору весеннего разлива.

О жизни их семьи Герман пишет: «Всеми семейными делами управляла всецело мать – женщина очень умная и деловитая. Для нас она была, в полном смысле слова, мамой, доброй, любящей, заботливой и умелой. Она умела нас и накормить, и обшить, сделать все, что нужно, в болезни и пр. Впоследствии она превратилась в „бабушку“ и в этом звании так или иначе пестовала до самой своей смерти (5 ноября 1914 года) даже и нас, взрослых, в особенности же старшего своего сына Леонида, который стал уже Никитичем и который всегда доставлял ей больше всего хлопот благодаря неугомонному своему характеру»44.

Леонид Красин (слева) с братьями Германом и Александром. [ГАРФ]

Дед будущего революционера по матери Григорий Иванович Кропанин жил в Кургане в большом деревянном доме, где кое-как размещались его 11 отпрысков, из которых Антонина, мать Леонида, была самой младшей (она родилась 1 марта 1850 года). Деда братья Красины не вспоминали: в гости он их не звал, поскольку в доме и так было тесно, и особой приветливостью не отличался. Зато они очень любили брата матери Ивана Григорьевича, которого часто навещали. О нем Герман пишет: «Дядя звал нас „стариками“ и был нам большим приятелем не только потому, что был наидобрейшим человеком, но и потому, что был большим „ученым“ и затейником: он интересовался всякого рода науками и техникой и хотя никогда ничему путем не учился (негде было), но был и фотографом, и естествоиспытателем, и рыболовом, и птицеловом, и пр. и пр. Ко всему этому он был философ-толстовец и зачастую рассказывал очень интересные вещи по поводу всяких происходивших событий»45. Герман вспоминает также, что они с братом помогали дяде печатать на принесенном из полицейского управления (явно с согласия их отца) гектографе известный трактат Толстого «В чем моя вера?».

* * *

О детстве нашего героя – а это, как известно, важнейший период в жизни человека, когда формируются его характер и привычки, – мы знаем только со слов его брата Германа. Поэтому снова процитируем его талантливо написанные воспоминания:

«Раннее детство – лет до 6–7 – провели мы в деревне. Житье было великолепное: родители нас любили, обращались с нами и отец, и мать, как со взрослыми, и давали нам большую свободу, наблюдая только, чтобы не попали мы в какую-либо беду – в реку, под колеса и т. п. О наказаниях мы не имели понятия и получали только по временам за какое-либо „дело“ соответствующее внушение, в особенно „тяжких“ случаях даже и от отца. Баловать нас не баловали, ибо родители жили вообще скромно; но если, например, один бывал именинник, то и другой тоже „именинничал“ и получал подарки наравне. Мы были погодками и все время были вместе. Тон задавал, конечно, Леонид, я же был не только моложе, но и потише его и был как бы его ассистентом. Он был очень предприимчивый и смелый мальчуган, шалуном однако же никогда не был, и приключавшиеся проказы имели обычно какое-либо обоснование. Больше всего хлопот матери доставляла его чрезвычайная любознательность и подвижность: того и гляди удерет в какую-нибудь экскурсию с деревенскими ребятами или самостоятельно со своим помощником, т. е. со мной.

Между собой жили мы дружно, и в памяти почти совсем не осталось воспоминаний о ссорах; помню только, что один раз за столом были какие-то жесты вилками, и нам было обещано лишить нас этого орудия. И был еще второй случай, гораздо более серьезный: в первый приезд отца в Тюмень, когда нам было уже лет по 7–8, мы, должно быть, порядочно повздорили между собой и подрались, но только помню, что от мамы последовало серьезнейшее внушение; я помню ее строгое и огорченное лицо и категорическое заявление, что если мы и впредь будем себя вести так же, то ей таких детей не нужно и мы можем уходить на все четыре стороны; помню, как сильно мы приуныли, собрали себе узелки, вышли на крыльцо и стали совещаться, куда же нам теперь идти? Помню и радостное чувство, испытанное при последовавшем тут же возвращении в родительское лоно. Вообще, как просты и дружественны ни были отношения наши с отцом и матерью, мы все же инстинктивно понимали, что „шутки шутить“ с ними никак нельзя»46.

Беззаботное детство Леонида кончилось в августе 1880 года, когда он впервые расстался с семьей и поехал учиться в открывшееся годом раньше в Тюмени Александровское реальное училище. Еще через год к нему присоединился Герман, и отец снял им комнату во флигеле у отставного чиновника Низовского. Первое время братья очень тосковали и каждые несколько дней писали общие письма семье – обращаясь к «маменьке», неизменно передавали приветы всем родным. Жаловались на трудности учебы: уроки длились чуть ли не до темноты, а потом приходилось еще делать домашнее задание. Сообщали о своих маленьких радостях и горестях, о событиях школьной жизни. По мере взросления письма становились всё более короткими, часто шутливыми, а «маменька» сменилась «мамиком» – так Красин, вообще любивший ласковые прозвища, называл Антонину Григорьевну всю оставшуюся жизнь (но звать отца «папиком» всё же не решался).

Новое учебное заведение было основано по инициативе генерал-губернатора Н. Казнакова на деньги местных купцов, один из которых, Масловский, даже предоставил училищу свой дом, пока для него год спустя не выстроили отдельное здание. В первые годы там обучались около 140 человек, учеба шла в 20 классах и специально оборудованных кабинетах; имелись гимнастический зал, физическая лаборатория и столярная мастерская. Обучение длилось шесть лет; реалисты изучали Закон Божий, русский и иностранные языки, математику, физику, географию, историю гражданскую и естественную, рисование и законоведение. Американский путешественник Джордж Кеннан (о нем мы еще вспомним), посетив училище, восторженно писал: «Такую школу едва ли где найдёшь в Европейской России, не говоря уже о Сибири; собственно, если поискать и подальше, то такую школу не найдешь даже в Соединенных Штатах»47.

Своими достижениями училище было во многом обязано своему первому директору Ивану Яковлевичу Словцову (1844–1907). Местный уроженец, выходец из семьи священника, он много лет исследовал Сибирь в самых разных ипостасях – геолога, метеоролога, географа, биолога, археолога, историка. Став директором училища, он подарил ему свою громадную библиотеку и собранную в экспедициях коллекцию минералов, чучел животных и прочих достопримечательностей. Среди своих учеников он особенно выделял Леонида Красина и его брата, которые были первыми в училище по успеваемости. Он поощрял их научные пристрастия, приглашал к себе домой на дополнительные занятия, а заодно и на обед: родители снабжали юношей довольно скудно, и им постоянно хотелось есть. В одном из писем матери братья с гордостью сообщали, что в их коллекции минералов, насчитывающей более 200 образцов, «есть такие, что отсутствуют даже у Ивана Яковлевича»48. Словцов не раз посещал квартиру, которую они снимали, наблюдая за условиями их жизни и учебы. Уже после окончания училища Леонид продолжал переписку со Словцовым и не раз получал от него деньги; учитель писал, что является «почитателем таланта» своего ученика.

Хорошая учеба братьев во многом объяснялась тем, что они еще до ее начала увлекались естественными науками. Популярных книг на эту тему в доме не было (их тогда вообще было мало), и учились они опытным путем. Герман вспоминает: «Самым любимым нашим занятием было – выбраться в поле или в лес; там нападала на нас особая резвость, там много было интереснейших цветов, насекомых, птиц, зверьков; там можно было развести костер и пр. и пр. <..> У Леонида было особенное пристрастие к естественным наукам – физике и химии, и, например, уже в письме от 27/І 1882 года он сообщает: „Я кроме камней собираю разные вещества, например натр, соляную кислоту и т. д.“».

Постоянно он с чем-нибудь возился: или сдирает шкуру с какой-нибудь птицы, чтобы сделать чучело, или добывает водород, причем неожиданно производит взрыв, разлетается банка, стекла летят в меня, и мать бросается в испуге: «Что это он опять там „нахимостил“? Молодой натуралист, однако же, не терял духа и при первой же возможности предпринимал новое очередное выступление. Впоследствии, когда он уже изучал химию и как-то распространялся о химическом элементе „хром“, я в ознаменование пристрастия его к химии дал и ему самому кличку „Хром“, и кличка эта потом довольно прочно утвердилась за ним в семье»49. Добавим, что родные и друзья юности звали Красина Хромом до конца жизни, и прозвище это вполне можно присовокупить к множеству его конспиративных кличек.

Понятно, что увлеченным науками братьям Красиным учиться было легко и приятно. Правда, не всему: иностранные языки в училище преподавали «из рук вон плохо», и Герман пишет, что «брат изучил языки уже впоследствии – в тюрьмах». Не слишком нравились им и гуманитарные предметы – история и русский язык с основами литературы. Известно, что Леонид вообще не был усердным читателем, хотя еще в детстве мать познакомила его с сочинениями русских классиков, особенно любимых ею Лермонтова и Некрасова. Никто не слышал, чтобы он, как некоторые большевистские лидеры, цитировал стихи или вспоминал каких-то литературных героев. Никто не видел у него дома большого количества книг – впрочем, кочевая жизнь все равно не давала возможности для собирания библиотеки. Как многие «технари», он относился к литературе немного свысока, как к чему-то необязательному, но его брат, тоже «технарь», думал иначе; это видно хотя бы из сравнения их мемуарных текстов.

В чем братья сходились – так это в пристрастии к пению, в чем тоже было «виновато» Александровское училище. По воспоминаниям брата, «в течение нескольких лет был в училище чрезвычайно талантливый учитель пения, организовавший из учеников безукоризненный хор, художественно исполнявший церковные и гражданские вещи; Леонид обладал отличным слухом и неизменно выступал солистом, если где требовалось трио: первого дисканта пел известный Лабинский, а брат пел второго». Андрей Лабинский, будущий солист Мариинки, учился на класс младше Леонида Красина, как и другая знаменитость – писатель Михаил Пришвин, с которым братья, правда, почти не общались.

Училище сыграло важную роль и в формировании у Леонида атеистических убеждений. Правда, он и прежде не был горячо верующим, и Герман пишет: «В нашей семье ни отец, ни мать, ни дядя не были сколько-нибудь религиозными людьми, к обрядовой и догматической стороне религии относились с полным пренебрежением». Возможно, это писалось с оглядкой на советских редакторов, но в переписке братьев с родителями и правда нет ни слова о Боге, церкви, обрядах. В училище, где большинство педагогов, начиная с самого Словцова, относились к религии критически, эти настроения укрепились: «Не было у нас ни особой шагистики, ни церковного нажима, и только в последние годы, когда я уже был в последнем классе, по мере проникновения „культуры“ из России, училище стало резко перестраиваться на казенный и чисто черносотенный лад. Ученики училище свое любили, многие интересовались естественными науками и были в общем во власти позитивного образа мышления. Религия, которая в передовых слоях сибирского общества была совсем не популярна, очень рано утрачивала всякое значение, и у учеников с 4–5-го классов устанавливался полный атеизм»50.

Александровское реальное училище в Тюмени, где Красин учился в 1880–1887 гг. [Фото Александра Беляева – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8386143]

Об их ученической жизни Герман вспоминает с ностальгией, хотя она была непростой: «Жили мы очень скромно, отец лишь с трудом мог выплачивать полагавшуюся за нас плату хозяевам, и денег на лакомства или развлечения совсем не было, разве что дядя изредка пришлет 1–3 рубля. Учились по вечерам с сальной свечкой, с которой нагар снимался специальными щипцами – „съемами“. <..> Первый год ученья брат жил отдельно от семьи в Тюмени, где только что открылось реальное училище; на второй год присоединился к нему и я. Жили мы „нахлебниками“ на частной квартире, в известной мере самостоятельно, и подчас воображали себя на „студенческом“ положении и думали, что со временем сделаемся студентами и на самом деле и в таком случае обязательно будем носить длинные волосы и сапоги с большими голенищами. Леонид в качестве старшего обо мне очень заботился. Например, 24/ІІІ 1881 года пишет маме: „Герман начинал в классе пошаливать, но мы ему задали выпалку, и он приутих“. Или 16/ІХ 1881 года: „Сейчас Герману надо учить мысы, а он, когда я ему объясняю, не хочет слушаться, как будто я не для него это делаю, и ставит мне рожи“»51.

Основатель и директор училища И.Я. Словцов

В конце 1882 года семья Красиных вернулась в Тюмень, и братья смогли поселиться дома, где жизнь была менее свободной, но зато более сытой. По выходным и на каникулах они, как и большинство их ровесников, все время посвящали играм: «На воздухе мы проводили действительно очень много времени, весной же и летом только тьма загоняла нас домой; большую часть времени проводили в играх с товарищами»52. Как и многие сибиряки, Леонид любил и отлично умел ходить на лыжах; страсть к лыжным прогулкам он сохранил на всю жизнь, хотя возможности для этого выдавались крайне редко. А вот к другой сибирской страсти, охоте, остался равнодушен – жалел и время, и беззащитных зверей, как говорил брату еще в детстве. Впрочем, и особой любви к животным не испытывал: ни кошек, ни собак никогда не заводил, хотя, может быть, этому мешали кочевая жизнь и та же вечная нехватка времени.

В училище Леонид получил возможность «обкатать» свои навыки общения и организаторские способности, которые потом так пригодились ему в жизни. Герман вспоминает и об этом: «Леонид и в совсем юные годы отличался большой общительностью и в большинстве случаев играл между товарищами организаторские и командные роли; равным образом и при всяких официальных выступлениях и торжествах он неизменно бывал в первых ролях как наиболее разбитной и толковый из учеников. Отчетливо помню, например, как в двенадцати-тринадцатилетнем возрасте он произносил на ученическом годичном торжественном акте какую-то речь, заблаговременно им подготовленную. Маленькая бравая фигурка в зеленом мундирчике, с живыми, смелыми глазами, с высоко поднятой стриженой „ершиком“ головой, с массивными ушками, на настоящей ораторской трибуне со всеми атрибутами для ораторских выступлений (графин с водой, стакан) производила довольно забавное впечатление и в то же время внушала нам необычайное к себе уважение, так как никто другой из нас при тогдашних условиях и настроениях и подумать не мог бы о подобном выступлении»53.

Вообще в ностальгических воспоминаниях Германа Борисовича его брат предстает поистине идеальным, одаренным всеми талантами: «Учился Леонид отлично, всегда был одним из первых учеников, хотя и не был всецело поглощен учебными науками: он много времени уделял чтению, самостоятельным занятиям, играм, пребыванию в обществе. В частности, всегда любил женское общество и свободно и непринужденно себя в нем чувствовал; любил музыку и танцы, хотя и не был особенно изысканным танцором: в танцах его больше всего привлекало движение и веселье само по себе. Умел отлично кататься на коньках (был одним из видных „фигурантов“ в Тюмени), отлично плавал. Впоследствии, студентом, он переплыл Волгу под Казанью (свыше 3 верст), пробыв в воде почти два часа»54.

.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+17

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе