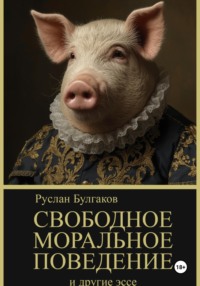

Читать книгу: «Свободное Моральное Поведение и Другие Эссе»

Свободное моральное поведение: психофизиология выбора и просоциальные факторы эволюции

Введение

Мы даем операциональные определения понятий свободы и морали, указываем на факторы их происхождения и функционирования в психологической реальности наших жизней. Указывая на условия возможности ощущений, которые мы испытываем в связи с актуализацией этих понятий, мы не пытаемся их развенчать или умалить их значение. Людям зачастую более значимыми кажутся явления, которые они неспособны рационально объяснить. Это связано с ощущением величия или превосходства описываемого явления в сравнении с – как это кажется – незначительными познавательными способностями субъекта, имеющего дело с этими явлениями. Познающий ум обязан от таких состояний отстраняться и объяснять всё, что только может быть подвластно объяснению. Мы таким лишь образом приходим к объективности, и в последствии, быть может, к конвенциональному закреплению дополненного понимания исследуемого предмета. Наша характеристика человеческого существа может оказаться неприглядной, однако, мы эту неприглядность не станем списывать исключительно на ее биологическую или культурную основу. Данное разделение мы все время будем уточнять. На кого-то такой подход может оказать терапевтический эффект, чего уже, на наш взгляд, достаточно.

В одном из интервью американский философ и лингвист Ноам Хомский говорит: «мне кажется трагедией и катастрофой, что человека левые стали понимать, как продукт истории, простое отражение его среды. Из этого ведь, несомненно, следует, что нет никаких моральных барьеров от того, чтобы лепить из людей что захочется. Если люди не обладают внутренней природой, внутренним инстинктом свободы, если свободная созидательная работа под собственным контролем не является фундаментальной частью их природы, то нет никакой моральной причины разрешать им эту свободу» [72] (ptr). Действительно, если свобода не является для человека психологической, физиологической, биологической или еще какой-нибудь естественной потребностью, то остается лишь заключить, что она произвольный продукт культуры. Современная биология напрочь отрицает, что человек способен действовать свободно (то есть каким-либо образом поступать вне зависимости от причинно-следственных связей, что пронизывают работу всех его внутренних механизмов регуляции поведения). Однако, если критерием оценки того, действует ли человек свободно, у нас останется одно лишь это сугубо рационалистское кантианское понимание того, что есть свобода, то философское знание продолжит тонуть в обскурантизме и отдаляться от научного. Поле науки обширно – для каждого психологического феномена в науке предусматриваются исследования, подробно раскрывающие устройство эмоциональных, межсоциальных, физиологических, эндокринных, патологических, эволюционных и многих других механизмов, обеспечивающих нас всеми нашими субъективными переживаниями. Для доказательства наличия у людей врожденного инстинкта свободы такие массивы эмпирического знания было бы опрометчиво не использовать. Когда мы говорим, что в философии по сей день отсутствует болезненно необходимая ей теория свободного поведения, мы не имеем в виду свободу от причинности, свободу как политический идеал, свободу, выраженную в наборе прав или свободу как экзистенциальное бремя особой человеческой ситуации. Мы имеем в виду описание механизмов взрывного психологического потенциала конкретного выраженного в действии сопротивления.

Мораль часто принято редуцировать до системы запретов, что вовсе не оставляет теоретической возможности того, чтобы кто-либо в ситуации полной свободы мог вести себя при этом морально. И свобода, и моральное поведение, однако, становятся для людей предметами споров и обсуждений лишь тогда, когда они нарушаются, следовательно, они и без того являются биологически обусловленной действительностью, а не далекими идеалами, которые, нуждаясь в метафизическом обосновании, берут свое эмпирическое начало в договоренности. Всякая попытка доказать необходимость этих принципов лишь искажает их значение в угоду поставленной цели. Самое большее, что можно сказать о них с уверенностью – это то, что они имеют актуальную практическую ценность в моменты, когда их кто-нибудь нарушает. Что же тогда является для человека как для биологического организма исходной нормой свободного морального поведения?

О свободе в ее отношении к морали принято говорить либо на языке политических прав, либо на языке метафизических принципов, либо на языке эмпирической науки. Мы постараемся примкнуть к последней традиции. Давая определение свободы, мы будем, однако, с некоторыми оговорками отталкиваться от разделения на позитивную свободу (для) и негативную свободу (от), предложенного русско-британским философом Исайей Берлином в 1958 году. Сперва мы проследим историческое происхождение позитивной концепции свободы в философии, а затем уже оценим правомерность данного разделения в целом. Сам Берлин негативную свободу понимал, как осуждение всякого принуждения, и практику невмешательства. Позитивную свободу он понимал, как тираническое принуждение кого-либо к не желаемой ими самими деятельности (пускай даже к полезной) во имя их истинной натуры и т.д. Сюда же Берлин относил и всякое навязывание определенных ценностей и определенного образа жизни извне, так что портрет позитивной свободы у него получался расплывчатым и карикатурным. Предпочтение он конечно же отдавал свободе негативной. Для либерала Берлина вопрос свободы – это вопрос такого ее распределения, при котором все стороны остаются довольны, насколько это вообще возможно. Говоря о границах невмешательства, Берлин пишет: «какими бы ни были принципы, на основе которых определяется сфера невмешательства, будь то естественный закон, естественное право, полезность, категорический императив, священность общественного договора или какая-нибудь иная доктрина, с помощью которой люди пытались прояснить и оправдать свои убеждения, свобода в этом контексте означает свободу от, отсутствие вмешательства в пределах по-разному определяемых, но всегда различимых границ» [5.С.131]. С этим утверждением мы будем спорить. На наш взгляд, такие принципы как естественное право, естественный закон и общественный договор сами по себе задают настолько искаженную перспективу на взаимоотношения людей в обществе (те самые «различимые границы»), что о «свободе от», как бы это ни было парадоксально, говорить уже не приходится, пускай даже речь изначально идет о невмешательстве. Данные принципы основаны на ложных пессимистических представлениях о человеческой природе, и, потому, в их контексте свобода всегда приобретала статус товара, статус объекта, которым можно обладать, объекта, который можно отнять или делегировать (распределить, кстати, тоже). Так что принципы, на основании которых кто-либо соберется осмыслять невмешательство имеют огромное значение для того, говорите ли вы вообще о свободе или, быть может, о конечном наборе прав, что, собственно говоря, мы и предлагаем понимать в качестве позитивной свободы, надвое рассекая, таким образом предлагаемое Берлином понимание «свободы от».

Американский философ Дэниел Деннет предлагал рассматривать эволюцию свободы как эволюцию способностей человека осознанно проявлять и контролировать все больший спектр поведений [40.С.162], увеличивая, таким образом, нашу свободу от генетического детерминизма [40.С.166]. Самым удачным коротким определением свободы он считал определение британского философа Николаса Максвелла – «способность в ряду обстоятельств достигать того, что ценно» [40.С.302] (ptr). Деннет также заявлял, что «человеческая свобода, отчасти являющаяся продуктом революции, порожденной языком и культурой, примерно так же отличается от птичьей свободы, как [человеческий] язык отличается от птичьего пения» [40.С.143] (ptr). Под птичьей свободой он подразумевал свободу птицы лететь куда ей захочется. Удивительно то, как быстро мы обнаруживаем в понравившемся Деннету определении ту самую «свободу для» – достигать того, что ценно, увы, не значит делать это свободно или самому выбирать, что преследовать. Более того, свобода от генетического детерминизма страдает отсутствием возможности быть осознанной, ведь только ученый может со стороны понять, что некоторый вид A, демонстрируя поведение B, освобождается от предзаданного генами набора поведений C, мало какому ученому в полной мере известно из каких именно поведений состоящего. Далее, способность контролировать ряд поведений есть не что иное как свобода воли, а не свобода как таковая – этот наш тезис требует пояснения. Чаще всего определять свободу мешают два фактора: философская категория свободы воли и политическая категория свободы как совокупности прав. В конечном счете, концепции Деннета и Берлина – это не концепции свободы как таковой, а упражнения в попытках вплести морализаторство и вопросы об ответственности в самую попытку последовательной постановки вопроса конкретно о свободе, дескать свобода есть способность избегать принятие нежелательных аморальных решений у Деннета; у Берлина мы встречаем рассуждения о том, является ли свободой свобода творить зло. Свобода, которую предлагает Деннет – это не свобода, а набор когнитивных способностей и культурных практик. Мы же делаем вот что – разрывая как с философской традицией, использующей сомнительные приемы вроде обращения к метафизике, так и с традицией, вплетающей рационализм в биологию, мы говорим: свободы воли нет, но есть свобода действия, за которую наш организм насмерть сражается помимо нашей воли. С вопросами морального поведения мы разбираемся отдельно. Только так об этих двух аспектах поведения (свобода и мораль) может быть нечто с уверенностью сказано без того, чтобы одно было подчинено другому. Говоря об отсутствии свободы воли, мы ссылаемся на формулировку, которую дает обычно американский нейроэндокринолог Роберт Сапольски – в мозгу просто нет такого участка, который бы обеспечивал человеку автономию от детерминизма процессов собственного мозга: никаких гомункулов, никакой случайности, никаких божественных искр и волшебных эмерджентных свойств.

В вопросах же происхождения морали защитой здравого смысла от нападок предвзятого пессимизма занимались многие. Одним из наиболее релевантных нашей работе авторов мы считаем русского географа и философа-анархиста Петра Кропоткина. В работе «Взаимопомощь как фактор эволюции» из жизни животных и людей он приводит множество примеров, указывающих на эволюционное преимущество сотрудничества над взаимной борьбой. Всегда, говорит он, «находились писатели, глядевшие на человечество как пессимисты. Они знали человека более или менее поверхностно, из своего личного ограниченного опыта, в истории они ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, всегда обращавшие внимание главным образом на войны, на жестокости, на угнетение; и эти пессимисты приходили к заключению, что человечество представляет собою не что иное, как слабо связанное сообщество существ, всегда готовых драться между собою и лишь вмешательством какой-нибудь власти удерживаемых от всеобщей свалки» [16.С.146]. Аргументы Кропоткина, да и вообще достижения биологической науки с тех пор отнюдь не пошатнули авторитет таких мыслителей как Томас Гоббс. Миф о естественном состоянии, в котором люди ведут бесконечную войну всех против всех, жив и по сей день. Таким образом в головах людей прочно закрепилась мысль о невозможности естественной свободы и естественной морали – человек человеку волк, непримиримый противник, а всякая свобода ограничивается тем, что дозволяется на бумаге и обеспечивается инструментами организованного насилия. Свобода, дескать, изобретена людьми, она такой же предмет культурной роскоши, как и мораль. Отталкиваться мы будем от того, что подобные тезисы антинаучны и ложны. Доказательств тому сегодня у нас, к счастью, достаточно.

Происхождение морали – это серьезный и фундаментальный вопрос, к которому надо подходить отдельно от рассмотрения вопросов об автономии морали от конкретных явлений культуры. Иначе, всегда существует соблазн повысить ставки и абсолютному злу противопоставить абсолютное добро. Взять даже случаи, когда публичные личности вроде американского журналиста и атеиста Кристофера Хитченса, ссылаясь на примеры альтруизма, пытались доказать автономность морали от религии. В одних из дебатов, Хитченс говорит: «есть люди, которые закроют своим телом подброшенную в окно гранату прежде, чем та взорвется – такое случается. Есть люди, которые умрут под пытками, но не сдадут местонахождение своих товарищей. Есть люди, идущие обезвреживать бомбы, зная, что в любую минуту для них все может закончиться. Такое случается, всегда случалось, это свойственно всем известным человеческим обществам, это часть любого героического нарратива <…> И эти поступки не предполагают божественного санкционирования или разрешения. Они есть нечто, говорим мы с гордостью, в нас если и не врожденное, – так было бы сказать слишком щедро – то, верно, нечто, к чему мы все могли бы с сопереживанием стремиться. Но мы ничем за это не обязаны большому брату. Иначе, эти поступки были бы обесценены – это бы значило, что они не были героическими, что они не были смелыми, не были индивидуальными, не были образцовыми, что они ничего не заслуживали, так как были предприняты либо в надежде на вознаграждение от большого брата, либо под страхом наказания с его стороны. Это бы упразднило всю мораль, это уничтожает всю этику!» [73] (ptr). В словах Хитченса есть большой подвох. Подобное поведение, конечно, заслуживает всех похвал, однако, приводить его в пример, говоря об автономии морали от религии, – это все равно, что, доказывая существование в мире художников, указывать не на тех из них, что живут среди нас сегодня, а лишь на великих художников из прошлого, причем лишь на самых выдающихся. Безусловно, моральные нормы в любой культуре то и дело обогащаются идеализируемыми примерами героических самопожертвований, однако нас же интересует вопрос о происхождении и об устройстве механизмов, благодаря которым, культуры вообще впитывают нормы просоциальности. Мы снабжаем аргументами позицию, согласно которой альтруизм нельзя ограничивать ситуациями, в которых просоциальное поведение, во что бы то ни стало, предполагает жертву, иначе, доказывая автономность человеческой морали от религии, мы стреляем себе в ноги, и отрываем мораль от того единственного катализатора полезных поведений, который природа оставила нам в качестве путеводной звезды для организации всей нашей жизнедеятельности – от удовольствия.

Глава 1. Антропология рабства: Дэвид Гребер и правовые основания свободы

§ 1.1 Связь морали со свободой действия

Свобода для живых существ – принципиальная необходимость. Для людей она оправдание ответственности, которую мы друг другу вменяем. Если же быть точнее, ответственными считаются лишь разумные существа, которые благодаря тому, что «мыслят», способны «знать» некоторое «положение дел». Мышление как первопринцип, многими используется в качестве основания для морального поведения. Автономия мышления, надо сказать – это не вопрос предпочтений. Без выполненного условия автономии понятие мышления вообще не имеет содержания. На ответственное поведение окружающих мы рассчитываем исключительно предполагая, что они, принимая решения, мыслят самостоятельно. Мы именно таким опосредованным образом наделяем их индивидуальностью. Само решение в обыденной жизни понимается нами как поступок, а не как механическое следствие из конечного набора причин. Похожие соображения мы находим у Гегеля: «Часто можно слышать выражение: самостоятельное мышление, как будто бы этим высказывается что-то значительное. На самом же деле никто не может мыслить за другого, так же как никто не может есть и пить за другого; это выражение представляет поэтому плеоназм» [7.С.120]. Гетерономия воли, следовательно, невозможна – мыслящее Я всегда само задает себе все соблюдаемые им императивы до последнего. Оно, в том числе, повинуясь чужому авторитету, соблюдает им же установленную для себя максиму безусловного признания данного авторитета. Даже от самых неконтролируемых естественных тенденций поведения мыслящее Я отделено одним уже наличием у него способности об этих тенденциях рассуждать, фиксировать их закономерности или в принципе воспринимать свое поведение как череду поступков, каждый из которых осознается как единственный и необратимый. Сбрасывая с себя ответственность за нарушение уже признанных им императивов, Я признает в акте свободной воли безусловный авторитет своей биологической основы, капитулирует перед ней – делает оно это опять же в соответствии со свободно принятым им решением. Русский философ и теоретик культуры Михаил Бахтин предлагает понимать ответственный поступок следующим образом – «Ответственный поступок один преодолевает всякую гипотетичность, ведь ответственный поступок есть осуществление решения – уже безысходно, непоправимо и невозвратно; поступок – последний итог, всесторонний окончательный вывод; поступок стягивает, соотносит и разрешает в едином и единственном и уже последнем контексте и смысл и факт, и общее и индивидуальное, и реальное и идеальное, ибо все входит в его ответственную мотивацию; в поступке выход из только возможности в единственность раз и навсегда» [3.С.29]. С этой точки зрения, надо полагать, уживаться с собственной природой нам позволяет актуализация Я в виде самоконтроля, моментальное осознание иррациональности своего поведения, ощущение последнего рубежа ответственности за все живые существа, включая себя, за свою природу и за ее неразумную тягу к комфорту на любых основаниях.

Иными словами, рационализм тесно связан с моральным поведением или, как минимум, с ответственностью, которую цивилизованные люди несут перед самими собой и друг перед другом. Исайя Берлин пишет: ««позитивная» концепция свободы как господства человека над самим собой, с ее возможностью представить, что он как бы сам себе противостоит, и исторически, и практически, и теоретически легче допускает это расщепление личности на трансцендентного контролера и сгусток желаний и страстей, которые необходимо подавить и обуздать. Именно этот исторический факт имел большое значение. Он доказывает (если вообще столь очевидная истина нуждается в доказательствах), что концепции свободы непосредственно выводятся из наших представлений о том, что такое человек, личность, наше «Я»» [5.С.140]. Трагедия состоит в том, что о свободе мы теперь привыкли говорить почти исключительно в рамках одной этой антропологической парадигмы, что на вершину мысли поместила идеал «разума», который вменяется теперь всем и каждому в качестве необходимого условия свободы и ответственности. Никому и в голову не приходит, что они свободны изначально, что посредник в виде разума для свободы не является необходимостью, что свободу не нужно доказывать, используя для этого метафизические построения, апелляции к состраданию, божественные установления, политические доктрины, конституции и философские аргументы против научного детерминизма. Способность ощущать эту свободу, ощущать ее нехватку или полное отсутствие своим происхождением, как и все прочие наши способности, обязана вполне конкретным и подвластным измерению условиям существования и критериям выживания живых организмов. Анри Бергсон, писал, что роль философии заключается в том, чтобы совершать насилие над разумом [4.C.43] – этим мы теперь и займемся.

§ 1.2 Вопрос происхождения современной свободы

С точки зрения широкой антропологической перспективы на развитие экономических отношений, справедливо будет сказать, что западноевропейское общество, со времен римской империи утратило естественное понимание свободы (если оно вообще существовало дискретно, как нечто схватываемое в понятии), и исказило значение этого слова под давлением бюрократического ада, к которому должно было приспособиться римское право, превратив, таким образом, свободу в предмет собственности и политической власти. К такому выводу приходит антрополог Дэвид Гребер в работе «Долг: Первые 5000 лет истории». Трудно уместить в уме даже саму постановку вопроса о долге, которую Гребер осуществляет – «в каких отношениях во всех известных человеческих культурах состоит феномен долга с функционированием механизмов принуждения и социальных взаимоотношений вообще?». Он отвечает на этот изощренно поставленный вопрос проводя многогранное и ветвистое исследование. Нам интересно вот что: чем далее мы погружаемся во внутреннюю логику этого исследования, тем больше у нас появляется оснований утверждать, что в основании Разума, который европейская философия так любит упоминать, говоря о свободе, лежит ни что иное как полная противоположность свободы, то есть рабство.

§ 1.3 Рабство, честь и законодательство

Дэвид Гребер делает вывод, что, с антропологической точки зрения, отрыв человека от его социальных и родственных связей при его похищении – это основа рабства [11.С.150], [11.С.164]. Рабство – это логическое завершение выдавливания человека из социума: «Группы вроде конфедерации аро придерживались хорошо знакомой стратегии, которая присуща фашистам, мафии и бандитам, исповедующим правые взгляды: сначала развязывается преступное насилие ничем не ограниченного рынка, в котором все продается и цена человеческой жизни становится крайне низкой; затем в дело вступают они, предлагая восстановить определенный уровень порядка, строгость которого, однако, не затрагивает самых доходных аспектов предшествующего хаоса. Насилие включается в структуру законодательства. Такие мафиозные группы всегда навязывают строгий кодекс чести, в котором нравственность выражается прежде всего в уплате долгов <…> Обществом, основанном на долге, мы стали потому, что наследие войн, завоеваний и рабства окончательно так и не исчезло. Оно по-прежнему существует, оно вплетено в ключевые для нас понятия чести, собственности и даже свободы» [11.С.167]. Гребер считает, что рабство, в виду этой самой его способности превращать людей в абстрактные понятия, сыграло ключевую роль в возникновении рынков [11.С.169]. История Эквиано, освобожденного раба, который сам потом занимался работорговлей, является показательной. Она сокрушает то же безосновательное предположение Гольбаха, о том, что раб не имеет ни малейшего представления о чести [10.С.374]. Напротив, это его представление делает рабство возможным. Человек чести, живущий в культуре чести неспособен отвергнуть институт рабства, так как рабами становятся те, кто чести лишается в качестве последней меры по сохранению своей жизни. Не остается ничего, кроме как смириться с системой, основанной на чести, если хочешь в ней преуспеть [11.С.170]. Использование денег являлось и является признанием платежеспособности государства, которая в свою очередь обеспечивается его подразумеваемой способностью причинить максимально возможный вред максимально возможному количеству людей в максимально короткие сроки. Иными словами, деньги функционируют за счет насилия и за счет угрозы насилием за неповиновение – «Некоторые из самых архаичных форм денег, которые нам известны, использовались именно как меры чести и бесчестия: стоимость денег отражала стоимость силы, которая могла превратить других в деньги» [11.С.175]; «На первый взгляд может показаться странным, что честь вельможи или короля измерялась рабами, у которых чести не было. Но если честь человека в конечном счете основывается на способности забирать честь других, то все встает на свои места. Стоимость раба – эта цена чести, которую у них забрали» [11.С.179].

§ 1.4 Свобода в Древнем Риме и свобода сегодня

Так что же происходит в Древнем Риме? Гребер приводит исследования Орландо Патерсона, в которых доказывается, что древнеримское юридическое понятие о полной частной собственности проистекает из бюрократизации рабства – «собственность можно представлять не как отношения между людьми, а как отношения между человеком и вещью в том случае, если в их основе лежат отношения между двумя индивидами, один из которых также является вещью. (Так рабы определялись в римском праве: они были людьми, которые также были “res”, т. е. вещами.)» [11.С.205]. Слово dominium (полная честная собственность) появилось в латыни только во времена поздней Республики, когда в нее хлынул поток рабов. Dominium происходит от слова dominus (хозяин), которое, в свою очередь восходит к domus (дом) – ««Domus» перекликается со словом «familia», т. е. «семья», но – и это, возможно, будет интересно узнать защитникам «семейных ценностей» – «familia» происходит от слова «famulus», т. е. «раб». Изначально под семьей понимались все люди, находившиеся под домашней властью «pater familias», которая была, по крайней мере в раннем римском праве, абсолютной» [11.С.206]. Из-за широкой распространенности рабов, можно предполагать, что первый сексуальный опыт у многих граждан Рима был именно с рабами, то есть, юридически говоря, с поверженными врагами – «со временем это все больше превращалось в юридическую фикцию: на самом деле рабами все чаще становились бедняки, проданные своими родителями, несчастливцы, похищенные пиратами или бандитами, жертвы войн или судебных процессов среди варваров на границах империи или дети других рабов. Однако фикция поддерживалась» [11.С.207]. Рабство сперва как военный прецедент приходится по вкусу правящему классу, затем оно закрепляется в культурно-общественных практиках, создавая постоянную потребность в рабах, которыми теперь уже должны становиться собственные бедняки этого общества, а не только пленные враги чужого общества или выдернутые из чужого общества отдельные индивиды, лишенные таким образом всякого статуса человека в виду отсутствия у них друзей, родственников и знакомых. Узаконенное рабство создает нишу, которую в какой-то момент по закону станут обязаны собою заполнять должники, их дети и женщины из бедных семей, что и произошло в Риме, тысячелетия спустя как это же самое происходило в Месопотамии.

Итак, самым коварным следствием римского рабства, считает Гребер, стало то, что оно извратило посредством римского права наше представление о человеческой свободе. Быть свободным в Древнем Риме означало не быть рабом. Отпущенный на волю раб становился гражданином, со всеми вытекающими из этого статуса обязанностями. Ко II веку ситуация изменилась – «Юристы постепенно преобразовывали определение «libertas», пока оно не стало практически неотличимым от власти хозяина, т.е. права делать все что угодно за исключением тех вещей, которые делать нельзя» [11.С.209]. Это, в свою очередь, уничтожало разницу между частной собственностью и политической властью, так как власть основывалась на насилии. Данное понимание свободы сохранилось и в средневековье – свобода сеньора делать со своей собственностью что угодно. Именно в этом искажении Дэвид Гребер видит основную проблему – «есть традиция, которая предполагает, что свобода в основе своей – это право делать со своей собственностью все что угодно. На деле это не только превращает собственность в право, но и придает самим правам форму собственности. В известном смысле в этом и заключается самый большой парадокс. Мы привыкли к мысли о том, что «у нас есть» права, что права – это нечто, чем можно обладать» [11.С.211]. Сторонники «естественного права», в том числе отец этого понятия Жан Жерсон, вдохновлявшийся римским правом, Томас Гоббс и т.д. придерживались очень выгодного для своего положения мнения, что свобода есть собственность, то есть нечто, что можно купить или продать, отдать или делегировать.

§ 1.5 Генезис политической необходимости в «разуме»

Особенно отчетлива связь между тем, как на протяжении тысячи лет юристы пытались придать смысл римским представлениям о собственности, и тем, как, до боли похожим образом, философы пытались отыскать основание, на котором человек мог бы состоять в таких же отношениях собственности и обладания с самим собой. «Самое популярное решение, предполагающее, что у каждого из нас есть нечто под названием «разум», который полностью отделен от всего того, что мы называем «телом», и что первый естественным образом господствует над вторым, идет вразрез со всем, что мы знаем о науке познания. Подобное предположение, разумеется, ложно, но мы продолжаем его придерживаться по той простой причине, что без него все наши современные допущения о собственности, праве и свободе лишатся смысла» [11.С.213].

Похожие процессы разглядел в зарождении протестантизма Эрих Фромм. Его, однако, более интересовала психологическая динамика рационализации отторжения к собственной индивидуальности. В фигуре Лютера он видел авторитарную личность, ловко сыгравшую на тревоге своих современников, ощущающих падение средневековой культуры и зарождение нового мироустройства. При помощи ненависти к собственной природе, самоунижения, отказа от своей гордыни и от своей воли, Лютер, как считает Фромм, удовлетворял вытесненную им самим собственную враждебность ко всякой власти, смешанную со стремлением ей подчиниться. Таким образом, протестантизм становится проводником идеи власти над собой – «Фактически вся современная мысль – от протестантизма и до философии Канта – представляет собой подмену внешней власти властью интериоризованной. Поднимавшийся средний класс одерживал одну политическую победу за другой, и внешняя власть теряла свой престиж, но ее место занимала личная совесть. Эта замена многим казалась победой свободы. Подчиняться приказам со стороны (во всяком случае, в духовной сфере) казалось недостойным свободного человека. Но подавление своих естественных наклонностей, установление господства над одной частью личности (над собственной натурой) другою частью личности (разумом, волей и совестью) это представлялось самой сущностью свободы» [22.С.176]. Разум, приставленный надзирателем к природе человека, обеспечивал уродование не только эмоциональной жизни, но и интеллектуальной, так что обе эти стороны человеческой личности калечили друг друга.

Отдельного внимания достойна медвежья услуга, которую оказал философской антропологии Томас Гоббс, полагавший, что люди, движимые «личным интересом», не могут справедливо обходиться друг с другом. Следовательно, для того чтобы возникло общество, необходима подчиняющая их всех инстанция, перед которой они будут одинаково пресмыкаться, забывая, якобы, о своем страхе друг перед другом. Однако понятие «интерес» также, причудливым образом, восходит к римскому «interesse» (процентные платежи) – «когда оно вошло в речь, большинство английских авторов считали мысль о том, что всю человеческую жизнь можно представить как преследование личного интереса, циничной и чужеродной – привнесенная Макиавелли, она плохо состыковывалась с английскими нравами. В XVIII столетии образованные люди уже считали ее чем-то само собой разумеющимся» [11.С.340].

Начислим

+1

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе