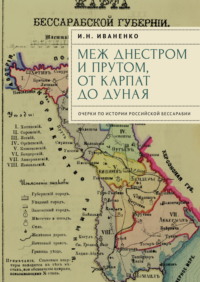

Читать книгу: «Меж Днестром и Прутом, от Карпат до Дуная. Очерки по истории российской Бессарабии», страница 2

Османская Бессарабия: «потурчение» междуречья Днестра, Прута и Дуная до русского завоевания

11 июня 1807 года российским императором Александром I османские владения в Бессарабии были упразднены. Это означало демонтаж крупнейшей провинции Стамбула в Северном Причерноморье, которая просуществовала здесь более трёх столетий.

Эти три века проводилась целенаправленная политика колонизации Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья, которая в перспективе могла привести к формированию здесь государственного образованиями с преобладающим мусульманским населением, подобного современным Боснии или Албании, своеобразной «Новой Турции».

Социальная структура многих османских провинций представляла собой своеобразный треугольник сил: «город – село – кочевники». По этому пути развивалась и османская Бессарабия.

Города Аккерман (ныне Белгород-Днестровский), Новая Килия, Бендеры, Измаил, а затем и Хотин выполняли функции военно-политических центров провинции, средоточием развития торговли и ремесла. Земледельческим трудом и одновременно выполнением всевозможных повинностей было занято крестьянское население провинции, проживавшее преимущественно в сёлах вокруг городских центров.

Кочевники составляли внешний контур агломераций, были важным элементом военной организации, поставщиками животноводческой продукции, а также дешёвых рабов.

Без русского вмешательства в XVIII–XIX веков в дела Бессарабии сегодня на её территории вряд ли преобладало бы христианское население. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо рассмотреть три ключевых мифа об османском владычестве в регионе.

Миф первый. При османах Бессарабия обезлюдила, а города деградировали

Завоевание междуречья Дуная и Днестра стало заключительном этапом османских завоеваний в Причерноморье. Именно овладение турками Аккерманом и Килиёй в 1484 году означало превращение Чёрного моря в «османское озеро». Причём, произошло это в ходе острой борьбы Стамбула с Молдавским княжеством, Польшей и Угровалахией.

Две стратегически важные древние крепости стали административными центрами «райя». Изначально это понятие использовалось для обозначения податного христианского населения, находившегося под непосредственным управлением пашей. Однако со временем оно стало применяться и для обозначения отчужденных территорий.

Во время карательного похода в Молдавию в 1538 году Сулейман Великолепный обратил в рай всю южную часть Днестровско-Пруто-Дунайского региона и основал крепость Бендер. В 1595 году османы основали Измаил, а в 1622 году – Рени. Наконец, в 1713 году после перехода на сторону России молдавского господаря Дмитрия Кантемира османами была отторгнута крепость Хотин и её окрестности.

Численность населения городов в регионе под турецким господством стабильно росла, расширялись их экономические связи, производственные возможности. Если в XV веке в причерноморской и степной части Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья известно лишь несколько населённых пунктов, то спустя два столетия их количество достигло двухсот. При этом старые города всё больше обретали мусульманский облик.

Порта стимулировала миграцию в бессарабские агломерации оседлого населения из разных концов Османского мира. Из центральной части империи на службу прибывали чиновники и военные (янычары несли в крепостях трёхлетнюю службу). Здесь также поселялось турецкое купечество.

Приветствовалось переселение христиан (в т. ч. беглых людей) из Дунайских княжеств, болгарских земель и польских владений, включая Украину. Султаны поощряли иммиграцию евреев, изгоняемых из стран Западной Европы. Особенно внушительная еврейская община сложилась в Измаиле как относительно новом городе. Наряду с греками и армянами евреи контролировали торговлю и морские перевозки.

Путём целенаправленного заселения края татарами и ногайцами, была полностью освоена степь, в прежние времена из-за редкого населения именовавшаяся пустошью. Нередким явлением были смешанные сёла: к примеру, татарско-волошские и волошско-татарские к северу от Аккермана.

Османские города выполняли роль своеобразных плавильных котлов, превращающих разноплеменное население в правоверных подданных султана. Посредствам фискальной политики османские власти стимулировали переход иноверцев в ислам. Поощрялись браки мусульман с христианскими женщинами, дети от которых тюркизировались. Судя по тому, что мечети численно доминировали над христианскими храмами, процесс «потурчения» (исламизации и усвоения османской культуры) протекал интенсивно.

Согласно официальной документации, через столетие после завоевания в Аккерманском округе налог на христиан (испендже) платили 353 лица мужского пола, а число мусульманских семей составляло 1700.

В бессарабских поселениях, как и других частях Османской империи господствовало многоязычие. Однако в сельской местности преобладал ногайский язык. Официальным же языком деловой сферы был османский язык. Начальные мусульманские школы способствовали распространению арабского языка, на котором велись богослужения.

Османские власти проявляли большую градостроительную активность, создавали дорожную инфраструктуру (дороги, мосты, переправы, порты, постоялые дворы, укреплённые пункты для обеспечения безопасности). К числу последних относилась небольшая крепость на пересечении степных дорог Татар – Бунар (совр. райцентр Татарбунары Одесской области).

Имарет – центральный комплекс крупного бессарабского города строился и содержался при активной поддержке имперских властей. В комплекс имарета как правило входили мечеть, медресе (школа), гостиный двор, система водоснабжения, баня, учреждения общественного призрения, а также караван-сарай и другие доходные заведения.

В XVI–XVII веках в Аккермане было построено около десяти мечетей, а в Измаиле и Килие – немногим меньше. Мечети были во всех крупных селениях. В регионе существовали владения дервишских обителей.

Развивались ремёсла. В 60-е годы XVII века путешественник Эвлия Челеби насчитал в Килие 500 лавок разных цехов, а также увидел торговые ряды. Также известно, что здесь же ежедневно проводилась ярмарка для иностранных купцов. Черноморское побережье славилось во всей Восточной Европе своим рыбным промыслом.

Неизменным атрибутом османского города были невольничьи рынки. Через них проходили военнопленные, а также крестьяне, угнанные ногайцами из сопредельных владений Дунайских княжеств, а иногда из Польского и Российского государств.

Бессарабия занимала исключительно важное положение в системе торговых связей Османской империи. По Дунаю и Днестру из Малой Азии шли поставки хлопка, шелка, шерстяных тканей, пряностей. В обратном направлении массово перевозилось зерно.

Динамика социально-экономического развития Османской Бессарабии, по крайней мере, не уступала аналогичным показателям сопредельного Молдавского княжества или Валахии. Это, а также формирующаяся этно-религиозная специфика региона, делали его мирное поглощение соседями маловероятным.

Миф второй. Татарско-ногайское население было исключительно скотоводческим и мало привязано к территории Бессарабии

Значительную часть территории османской части Бессарабии составляли буджакские владения Крымского хана. В XVIII веке проживавшие здесь шесть ногайских родоплеменных объединений сформировали Буджакскую орду, которая находилась в двойном подчинении Стамбула и Бахчисарая. Административный же центр этой орды был в бессарабском селении Каушаны, зачастую выполнявшем роль резервной ставки крымского хана.

Во время русско-турецких войн XVIII века бессарабские ногайцы предстали перед европейцами как кочевники, основным занятием которых было экстенсивное скотоводство.

Однако следует учитывать, что данная группа татарско-ногайского населения была в османской Бессарабии не единственной. Основная же часть Буджакской орды образца XVIII века была переселена в Бессарабию из Поволжья и Северного Кавказа лишь во второй половине XVII столетия.

Буджакские татары (буджаки) населяли Бессрабию ещё со времён Золотоордынского периода. Под влиянием природно-климатических условий региона к XVI веку они уже перешли к оседлости.

От кочевничества в их образе жизни остался лишь отгон части стад на летовки и возвращения на зимовники. Основу хозяйства буджакских татар составляло товарное земледелие, продажа зерна, продуктов скотоводства, мёда и воска. Причём проживали они как в пределах османских райя, образуя здесь татарские селения, так и в степной зоне.

В 1570 году сбор зерновых в пределах Аккерманского каза (судебно-административного округа) составил свыше 5,4 тыс. тонн, бобовых – около 50 тыс. тонн. Стада овец здесь насчитывали 42 тыс. голов.

В XVII–XVIII веках произошло несколько волн переселения ногайцев в пределы Бессарабии. Но и эти племена порой проявляли склонность к земледелию. Описывая ногайцев, насильственно переселённых из Бессарабии в Крым в 60-е годы XVII века, Челеби писал: «ногайские племена…, помимо газавата (т. е. войны с «неверными»), занимаются земледелием, то есть они крестьяне. Выращивают они большей частью просо».

Логика развития хозяйственной жизни буджакских татар даёт основание полагать, что закрепись 50-тысячная Буджакская орда на территории Бессарабии, ногайцы также перешли бы к земледелию, а, значит, пополнили бы оседлое население. В таком случае выселить данный этнос из региона было бы куда как сложнее, чем это произошло в ходе русско-турецких войн.

Миф третий. Османская империя не претендовала на оставшиеся владения Молдавского княжества в Пруто-Днестровье.

Всю первую половину XVIII века Молдавское княжество находилось под давлением территориальных претензий ближайшего османского союзника в регионе – Крымского ханства. Стремление Бахчисарая расширить территорию Буджакской орды за счёт восточных цинутов (уездов) Молдовы определялось увеличением численности ногайцев и потребностью в новых пастбищах для возрастающего поголовья скота кочевников.

Порта, как могла, балансировала между интересами своих вассалов в регионе (Молдавии и Крыма), однако более весомый военно-политический статус ханов позволял им успешнее отстаивать свои притязания.

Географическая конфигурация молдавско-крымской границы, существовавшей на начало XVIII века, была достигнута в 1666 году. Граница, названная в честь её разработчика – османского чиновника Халил-паши, опиралась на объекты естественного ландшафта и простиралась от Ялпугского лимана (близ Измаила), вдоль Верхнего Траянова вала и до границ Бендерской райи. Данное разграничение соответствует северо-западным пределам Буджакской степи.

Однако в 1711 году местный ногайский лидер Джаун-Мирза выдвинул новую территориальную претензию к Молдавии, которая была поддержана Девлет-Гиреем.

Предлогом для этого требования стало то, что ногайцам «не хватает места Халил-паши для прокормления, потому что они размножились». Просителями также указывалось на то, что население по молдавскую сторону границы малолюдно. Правда, они умалчивали, что молдавские крестьяне уходили на север, опасаясь ногайских набегов.

Последний же аргумент очень напоминает логику перекройки межреспубликанских границ в бытность СССР: господарь Молдавии и хан Крыма – оба подданные султана, следовательно, не особенно важно, как проходят внутренние границы внутри Османской империи.

Порта одобрила новое разграничение и ногайцы приобрели право хозяйственной деятельности по формуле: «начиная от границы Халил-паши и до Днестра в длину 32 часа пути и в ширину 2 часа пути в земле Молдовы». Воспользовавшись ею, ханство получило у Молдавского княжества территорию площадью в 3100 кв. км.

При этом особо оговаривалось, чтобы все налоги на доходы от использования этих земель должны напрямую поступать в пользу султанской казны. Последнее обстоятельство позволяет считать эту территориальную трансформацию скрытой формой аннексии в пользу Порты, в рамках которой ногайцы выступали как землепользователи, а право собственности переходило султану.

Важно, что заняв покинутые молдавские сёла на переданной им территории, ногайцы стали переходить к оседлому образу жизни, отдавая предпочтение земледелию. Достаточно быстро ногайские мурзы основали здесь аулы, заселили их карататарами (рядовыми татарами) и рабами различных национальностей. Таким образом имело место замещение христианского населения теперь уже и в лесостепной (центральной) части Бессарабии.

Уже в 20-е годы XVIII века ногайцы вышли и за эту линию разграничения и вновь углубились в территорию Молдавского княжества. На попытки османских властей стабилизировать пограничную ситуацию ногайская знать отвечала шантажом: если новые участки для землепользования не будут выделены, то племена будут уходить во владения Польши.

В 1727–1728 годах стремление Буджакской орды расширить свои земельные владения за счёт молдавской части Пруто-Днестровья даже вылилось в открытый бунт против крымских властей. Стремясь утихомирить протесты османские чиновники были вынуждены дать новое согласие на расширение территории, подконтрольной Буджакской орде.

К 40-м годам XVIII века ногайцы размещаются уже на постоянной основе за пределами «двухчасовой зоны», непосредственно в районах молдавских цинутов, расположенных восточнее Прута.

В тот же период на территории вновь созданной Хотинской райи на севере Пруто-Днестровья происходили идентичные процессы. В 1713 году турки не только ввели в Хотин османский гарнизон, но и поселили здесь орду липканских татар.

Вряд ли бы вектор данных миграционных процессов существенно изменился, не начнись в 30-е годы XVIII века интенсивная фаза военного противостояния России и Османской империи в т. ч. из-за Бессарабии.

Бессарабия до 1812 года: как жилось молдавскому меньшинству Пруто-Днестровья

В мае 1812 года был заключён Бухарестский мирный договор, по которому Днестровско-Пруто-Дунайское междуречье, названное впоследствии Бессарабской областью, стало частью Российской империи. Из-за этого события к ставшей тогда пограничной реке Прут ряд румынских историков начали применять эпитет «проклятая река», поскольку она разделила единый молдавский народ и его княжество на две части.

Попробуем же разобраться, что представляла собой Пруто-Днестровская часть Молдавии в начале XIX века, действительно ли ее переход под власть России был настолько трагичен для современников тех процессов.

Начнём с оценки территории Молдавии в Пруто-Днестровье.

По состоянию на начало XIX века Молдавское княжество обладало меньше чем половиной земель интересующего нас региона. Его владения между реками Прут и Днестр были по площади даже меньше, чем нынешняя Республика Молдова – 20,3 тысячи квадратных километров. Между тем площадь современной правобережной Молдавии (без учёта Приднестровья) – 29,7 тысяч квадратных километров.

На иллюстрациях, посвящённых средневековой Молдавии, это княжество зачастую изображают в его максимальных границах: от Карпат – до Черноморского побережья. Такие очертания границ выглядят очень эффектно, но надо отдавать себе отчёт, что в данном виде княжество существовало очень недолго. Поморьем с центром в Аккермане Молдавия владела только 82 года, а Килийским краем в устье Дуная и того меньше. Уже вскоре после смерти Стефана III в османское владение перешёл регион Бендер, Молдавия потеряла значительную часть днестровского побережья.

С XVII века турки и крымские татары массово переселяли в Пруто-Днестровье племена кочевников – ногайцев. А поскольку те в основном занимались экстенсивным скотоводством, с каждым годом им требовалось все большее количество земли под пастбища. В начале XVIII века ногайцам уже перестало хватать для хозяйствования территории Буджакской степи и они углублялись в лесостепную зону.

Их кишлаки возникали на территории Орхейского, Лапушнянского и Кигечского цинутов Молдавии, в том числе в окрестностях современного Кишинева. После того как в 1713 году в Хотин был введён османский гарнизон, татары обосновались и на севере региона. Это были липканские татары, ранее имевшие польское подданство.

Остановить экспансию татар на территорию молдавских цинутов удалось лишь в ходе русско-турецких войн. Окончательная ликвидация Буджакской орды произошла в 1807 году.

Таким образом, к началу XIX века Молдавское княжество контролировало меньшую часть Пруто-Днестровских земель, в то время как большая часть региона принадлежала османам и зависимым от них ногайцам. Происходивший процесс выдавливания молдавских крестьян из лесостепной зоны предполагал дальнейшее расширение турецко-татарских владений, вплоть до создания османского пашалыка на территории всего Пруто-Днестровья.

Каково же было население междуречья Днестра, Прута и Дуная?

К 1803 году на всей территории Молдавского княжества проживало около 700 тысяч человек. Из них к востоку от реки Прут постоянно жили лишь до 25 %. В молдавских цинутах Пруто-Днестровья в первые годы XIX века было 32 тысячи тяглых дворов, а это 150–160 тысяч жителей.

Если верить оценке, данной сотрудником Института культурного наследия АН Молдовы Людмилой Чимпоеш, до начала выселения русскими ногайцев (во второй половине XVIII века) численность Буджакской орды составляла 200–250 тысяч человек. К тому же принадлежавшие султану крупные города на юге региона (Аккерман и Килия) уже в XVII веке имели типичный османский облик.

В начале XIX века численность мусульманского населения в городах Пруто-Днестровья, являвшимися центрами османских владений, в мирное время превосходило количество немусульманского населения примерно в 2,3 раза. Этот перевес нивелировался преобладанием христиан в сельской округе турецких городов-крепостей.

На территории же молдавских цинутов к востоку от Прута в тот период городов в современном понимании этого слова не было. Кишинев, Оргеев, Сороки, не говоря о более мелких местечках, имели аграрный характер и лишь небольшой процент жителей – ремесленников. До перехода под власть России в регионе не было ни одной мануфактуры.

Таким образом, по состоянию на 1807 год большинство населения будущей Бессарабской области составляли не молдаване, а мусульманское население (ногайцы и османы). В составе Молдавского княжества восточные цинуты являлись плохо освоенной и малолюдной окраиной.

Что же обусловило столь слабое социально-экономическое развитие молдавской части Пруто-Днестровья?

Самым трагическим обстоятельством было близкое соседство восточных цинутов Молдавского княжества с ногайскими ордами Буджака и Едисана (Приднестровья). В случае размолвок господаря с непосредственным главой ногайцев – крымским ханом, или с верховным сюзереном – османским султаном – Пруто-Днестровская Молдавия первой подвергалась карательным вторжениям степняков.

Во время военных действий Османской империи против Польши, Австрии, России на молдавском населении Пруто-Днестровья лежала повинность обеспечивать постой для войска Крымского ханства (в которое входили ногайские орды).

Но самые разрушительные последствия имели бунты ногайцев, когда те выходили из подчинения Бахчисарая и Стамбула и обрушивались в первую очередь на соседние молдавские селения в поисках лёгкой добычи, под которой подразумевались и невольники.

Во время таких бесчинств единственным спасением для молдавских крестьян было бегство из своих сёл под защиту лесных массивов Кодр. Угроза постоянного вторжения с юго-востока определяла и структуру хозяйства. Основной отраслью аграрного сектора было не земледелие, а более мобильное животноводство. Возделывание пшеничных полей, не говоря уже о многолетних фруктовых садах и виноградниках, в условиях перманентной угрозы уничтожения было занятием крайне рискованным.

Очень негативно на экономике восточных цинутов Молдавии (как и всего княжества) сказывалось их, по сути, колониальное положение в системе Османской империи. Так, существовала монополия османских властей на вывоз из княжества хлеба, сливочного масла, овец, леса и частично крупного рогатого скота, лошадей, мёда, воска и ряда других продуктов. Это выливалось в обязательство продавать сельскохозяйственную продукцию представителям Порты (османского правительства) по заниженным ценам (в 2–5 раз ниже рыночной).

Скупка иностранцами за бесценок сельскохозяйственной продукции порождала другую острую экономическую проблему – дефицит капиталов, что тормозило развитие капиталистических отношений, появление мануфактурного производства.

Усугубляло положение молдавских производителей запредельная даже по стандартам XIX века коррупция. Вся административная вертикаль (от господаря до цинутных исправников) представляла собой средство для личного обогащения чиновников.

Ведь господари почти официально приобретали свою должность в Стамбуле и должны были за отведённое им время покрыть издержки. Исправники назначались в цинуты Диваном (правительством княжества) и также не безвозмездно. Значение этой должности усиливалось обладанием её носителями почти абсолютной власти на местах. Доходило до того, что боярин, добившись должности исправника, стремился расставить на подчинённые должности своих личных слуг. Такая административная система порождала массу злоупотреблений с землёй, налогами, судебными тяжбами и т. п.

Степень угнетения данными факторами хозяйственной жизни показывало хотя бы то, что после того как в 1812 году была решена проблема внешней безопасности, отменена торговая монополия, началась борьба с коррупцией, Бессарабская область испытала настоящий экономический бум. На его фоне поднялись невиданные ранее переселенческие волны из-за Прута, Дуная и Днестра, которые и привели к формированию нынешней этнической структуры Большой Бессарабии.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+26

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе