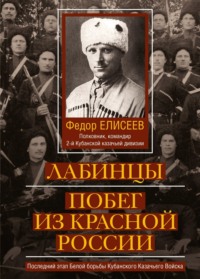

Читать книгу: «Лабинцы. Побег из красной России. Последний этап Белой борьбы Кубанского Казачьего Войска», страница 9

Начальник штаба дивизии генерал Арпсгофен

Я в штабе своей дивизии. Генералом Арпсгофеном был уже написан приказ по дивизии и обо всех нарядах, и на ночь, и на завтрашний день, и задания полкам на случай тревоги. Вкратце и очень умно был описан и сегодняшний бой.

Я удивился, во-первых, такой быстроте работы. Во-вторых, когда прочитал его, я не мог изменить ни одного слова. Все было написано умно, дельно, так понятно и лаконично, что я невольно посмотрел на милого и доброго генерала-старика, моего начальника штаба дивизии, чтобы лучше рассмотреть его.

Я почувствовал тогда и ощутил, какая грамотность и опыт кроются в этом офицере Генерального штаба, о котором казаки, да и офицеры полка говорили со снисходительной усмешкой как о «не казаке» и старике и чью фамилию многие никак не могли произнести правильно.

«Аргофин» – называли его, и мой старший полковой писарь, человек грамотный, с вахмистерским басоном на плечах, тоже. А рядовые казаки доходили в произношении только до «Аргоф», а дальше они и не знали – есть ли еще буквы в его фамилии?

Я подписал приказ, и он внушительно приказал ординарцам от полков немедленно отвезти его начальникам частей.

Окончив дело, мы сели за ужин. Я впервые сижу с ним за столом, говорим непринужденно. А он так мило называет меня по имени и отчеству – словно мы были давно с ним знакомы.

Он очень вежливо разговаривает с офицерами своего штаба, но, когда говорит: «Хорунжий, есть ли у нас то-то и то-то? Сделали ли Вы то-то?» – все те, к кому он обращался, докладывали точно. И я сразу определил, что он достойно поставил себя перед своими подчиненными. Но поставил не «цуком», а умом. За все время своего командования 2-й Кубанской казачьей дивизией я жил с ним очень дружно и не было у нас абсолютно никаких недоразумений.

«Старик». Он нам всем казался стариком в свои 65 лет. Но был всегда аккуратно одет во все английское и ежедневно брил усы и бороду. Стариком казался потому, что самому старшему среди нас офицеру в полку было 35 лет, а остальным – от 22 до 30 лет.

Когда я пишу эти строки, мне свершилось 11 ноября 1962 года 70 лет от рождения. Но ежели бы кто меня назвал «стариком», я обиделся бы. Возможно, потому, что сохранил полное свое здоровье. Но и генерал Арпсгофен был тогда совершенно здоровый и бодрый. Таково заблуждение молодых лет.

Отзыв участника. В Париже проживал казак Д.И. Братчиков, 78 лет. Тогда, в Гражданскую, он был обер-офицером при штабе дивизии. На мой вопрос, в своем письме от 8 июня 1962 года, он написал:

«Я попал во 2-ю Кубанскую казачью дивизию еще в Ставропольской губернии, когда ею командовал генерал Улагай в Святом Кресте и с того времени состоял в штабе дивизии до самого Адлера 1920 года. Много славных операций совершила дивизия за этот промежуток времени под командованием таких геройских конников, как Улагай, Говорущенко, в особенности генерал Мамонов, Царствие ему Небесное, был убит недалеко от Царицына; потом генерала Фостикова и, наконец – полковника Елисеева.

Что касается операций частей этой дивизии под станицей Ильинской под Вашим командованием, то атака Лабинцев против наступающей пехоты красных заслуживает того, чтобы казачье потомство знало, как жертвенно защищали казаки-Кубанцы свой Край, свои станицы. Все произошло на моих глазах. Все произошло столь скоропалительно, что все было кончено в несколько минут. Пехота красных была взята и бросила оружие. Конница красных в это время двигалась в обхват нашего правого фланга, где была 4-я Кубанская дивизия и где был штаб командира корпуса генерала Науменко, под станицей Дмитриевской. План захвата этой станицы был красным командованием хорошо разработан. В лоб шла пехота, а конница в обхват, с фланга. И все это [им] испортил начальник 2-й дивизии полковник Елисеев. Он правильно оценил обстановку и в нужный момент атаковал красную пехоту, и она сдалась. Сколько было взято в плен, я не помню теперь, но, во всяком случае, пленных было гораздо больше, нежели казаков, их атаковавших.

Красная конница, с бугра, отлично видела трагедию своей пехоты, движение свое приостановила, постояла несколько времени на месте и, не имея возможности помочь своей пехоте, повернула назад и, как будто, взяла направление на станицу Успенскую.

Все это ясно и понятно. Вот непонятно как лично мне, так и другим офицерам штаба – почему командир корпуса и начальник 4-й дивизии в этот момент бездействовали, как будто их там и не было, на правом фланге? Почему они не развили успех полковника Елисеева до конца? Единственно, что можно предполагать, что там командование наше на момент растерялось от неожиданности, вызванной начальником 2-й дивизии сумасшедшей своей атакой. Одним словом, ответ, почему так ничего и не предприняли, остался, по крайней мере, нам не ясным и более чем странным. Если бы там, на нашем правом фланге, нашелся бы командир вроде полковника Елисеева, то, оценив создавшееся положение, немедленно со своей дивизией атаковал бы конницу красных и оттеснил бы ее от станицы Ильинской в направлении на станицу Успенскую, а нам бы попало в руки все, оставшееся в Ильинской. И таким образом, эта группа красных была бы достаточно потрепана и уже к бою неспособной. С другой стороны, дух наших войск поднялся бы и вот таких два-три сражения – и все пошло бы наоборот». (Продолжение этого письма будет помещено по ходу дальнейших событий.)

Полковник Хоранов

Он православный, Валентин Захарович, из осетинского селения Ардонского, что рядом со станицей Ардонской Сунженско-Владикавказского отдела Терского Войска. По-осетински он – Уджуко Джанхотович.

После гимназии хотел стать юристом и окончил Ярославский Демидовский лицей. Потом окончил в Москве Александровское военное училище и вышел хорунжим в один из пластунских батальонов Кубанского Войска. За несколько лет до Великой войны 1914 года перевелся в наш 1-й Кавказский полк, раскинутый сотнями по персидской и афганской границам, в селениях Тахта-Базар, Пуль-и-Хатум и крепости Кушка. Две сотни со всеми командами и штаб полка квартировали в городе Мерв Закаспийской области. В 1913 году, когда я прибыл в полк молодым хорунжим, по окончании Оренбургского казачьего училища, он был в чине подъесаула и имел 38 лет от рождения, будучи младшим офицером, вначале 2-й, а потом 3-й сотни. Последняя стояла в Мерве.

Старшие офицеры были с ним все на «ты» и называли его только по имени – Уджуко. Мы же, молодежь, называли его по-православному – Валентин Захарович.

Отличный полковой товарищ. Веселый, добрый, беззаботный. Любитель пошутить и критиковать высшее начальство, начиная со своего командира сотни, есаула Захария Зиновьевича Котляра. Дамский кавалер. С женой был в трагической разлуке из-за своего друга, офицера-осетина Лазаря Бичерахова. Скучал, почему по субботам посещал балы в гарнизонном собрании – единственное культурное развлечение в Мерве. Отлично танцевал все бальные танцы, а свою кавказскую лезгинку – исключительно тонно, стильно, с полным пониманием этого классического танца кавказских горцев.

Был спортивен и силен. И несмотря на свою слегка мясистую фигуру, приходя в нашу учебную команду, отлично делал «скобку» и на параллельных брусьях, и на турнике. А прыжками в длину никто не был сильнее его.

К казакам был очень добр, службой их не напрягал. Конный строй он мало знал, не интересовался им и даже не имел собственной лошади, выезжая на разные учения на казачьей лошади.

По мобилизации 1914 года командир полка, полковник Д.А. Мигу-зов, терский казак, с удовольствием откомандировал его в Войско для формирования 2-го Кавказского полка, так как не любил его, как не любил командира и Хоранов.

На войну он вышел командиром сотни и вернулся по ее окончании в чине полковника.

В Гражданской войне некоторое время командовал 2-м Кубанским полком в корпусе генерала Улагая за Царицыном в 1919 году, но не поладил с ним, и Улагай уволил его – так он [Хоранов] мне сам рассказывал потом. С ним мы дружили еще с Мерва, как «два мушкетера» в танцах.

Выше я описал, как он попал во 2-й Кубанский корпус генерала Науменко и, по событиям, по отсутствию генералов, он совершенно случайно возглавил 4-ю Кубанскую казачью дивизию.

Я тогда был удивлен, что он своей дивизией не атаковал конницу красных. В 4-й дивизии было не менее 1 тысячи шашек, и по численности Кавказская бригада не уступала Лабинской. Как передавали мне офицеры-кавказцы, дивизия была спешена и залегла в цепи. Это было более чем странно. И стало бы глубочайшей трагедией для нее, если бы красный командир бригады атаковал дивизию.

Возможно, что он не исполнил приказания командира корпуса (если таковое было) – атаковать красную конницу, отходящую вспять, что на Хоранова похоже. Кстати сказать, он старше летами, как и в офицерском чине против генерала Науменко, лет на восемь. Этого Хора-нов также никогда не забывал нигде. Возможно, что воспитание в пехотном военном училище наложило свою печать – осторожность к конному и склонность к пешему бою.

Хоранов, коему генерал Науменко позже сдал корпус, проявил себя «нехорошо» при капитуляции Кубанской армии на Черноморском побережье в апреле 1920 года – что мной будет описано своевременно.

Непонятно было еще и то, что с нашей стороны совершенно не участвовала артиллерия. Часть орудий была потеряна корпусом еще в Ставропольской губернии, у села Красная Поляна. А с высокого берега Дмитриевской станицы и пехота красных, и конница их были видны как на ладони. Расстояние до них было не свыше 3 верст.

В историческом исследовании «Трагедия Казачества» помещены следующие сведения: «21 февраля, на реке Калалы у станицы Дмитриевской, 2-й Кубанский корпус и Кубанские пластуны, после тяжелого боя – разгромили три полка пехоты и свыше полка конницы, захватили 380 пленных».

Странно, откуда они взяты? Не знаю, была ли это дивизия или бригада красной пехоты, но она была полностью пленена и без потерь с ее стороны, так как пленных казаки уже не рубили. А красная конница отошла в Ильинскую совершенно безнаказанно.

В этом бою наши доблестные пластуны, коих было немного, вели лишь перестрелку со своих позиций. Весь бой (атака) продолжался столько минут, сколько потребовалось коннице пройти, в среднем, крупной рысью 500 шагов. И вся тяжесть боя, как и слава, принадлежит только 1-му Лабинскому полку, во главе которого стоял полковник А.П. Булавинов, старый Лабинец.

Жена конвойца. Сестренка Надюша

День 22 февраля был днем полного отдыха для полков дивизии. Я живу в штабе дивизии вместе с генералом Арпсгофеном. Штаб помещался в доме богатого казака. В зале стоит большой сундук, охваченный со всех сторон мелкими треугольниками цинка разных цветов. По нему я узнал, что хозяин дома – бывший урядник-конвоец и семейство его сундуком гордится.

Мне эти сундуки всегда нравились. Их заказывали все казаки-конвойцы в Петербурге, перед возвращением домой, как незабываемую память о службе в Собственном Его Императорского Величества Конвое. Имел его и наш родной дядя по матери, урядник-конвоец Алексей Петрович Савелов, казак станицы Казанской. В нем хранились его гвардейские мундиры. Все это было мне хорошо знакомо с детских лет.

Здесь я невольно подхожу к такому сундуку и любовно оглаживаю его в знак своего восхищения щегольской работой мастеров Питера и уважения к хозяину его, уряднику-конвойцу. На медной пластинке сверху «внутреннего звонка со звоном» читаю: «В подарок моей супруге Марии, урожденной Вивчаренко».

«Странно, – думаю, – Дмитриевская станица типично «линейская» и далекая от всего украинского, откуда этот казак «выдрал» себе женухохлушечку?»

Посмотрел еще раз на сундук, полюбовался им и отошел. А за обедом вместе с генералом всматриваюсь в молодую хозяюшку, которая должна быть в девицах Вивчаренко. Приятная и стройная, красивая казачка 28–30 лет с ласковостью подает нам кушанье и нет-нет да и бросит на меня какой-то «родственный» взгляд.

Обед окончился. Она убрала все со стола. И когда ушли все офицеры, я спрашиваю ее:

– Твой муж гвардеец, хозяюшка? (В станицах называли их «гвардейцами», но не «конвойцами».)

– Да, а што? – лукаво отвечает она. – По чему это Вы узнали? – улыбаясь, продолжает молодица.

– А по сундуку, – говорю ей и также улыбаюсь.

– А Вы там больше ничего не заметили? – вновь лукаво спрашивает.

– Заметил. Вивчаренко – твоя девичья фамилия. Правда?

Она еще больше улыбается и весело продолжает:

– А Вам эта фамилия ничего не говорит?

– Очень знакомая, но, право, ничего не могу припомнить о ней.

– Да Вы же будете Федя Елисеев?.. С Кавказской? – уже смеется она.

– Да-да!.. А что?

Тогда она еще больше улыбается и задорно говорит:

– Да неужели Вы меня не помните?.. На свадьбе моей старшей сестры?.. На хуторе Вивчаренко, у нашего отца, лет двенадцать тому назад, когда Иван Тимофеевич Тарасенко брал замуж мою старшую сестру. Вы тогда с братом были шаферами и даже со мною целовались, когда играли «в фанты», при песне «Я сижу, горю, пылаю, на калиновом мосту».

И я вспомнил даже и все подробности.

– Так неужели это ты, Маруся… младшая сестра? – взбудоражен-но, весело спрашиваю ее.

– Ну канешна!.. А што – подурнела? – лукавит она.

– Да не подурнела, а, наоборот, расцвела, дорогая!.. Но как это было давно! – отвечаю ей.

И передо мной восстановились приятные картинки былого юношества, давно забытые, словно ушедшие в потусторонний мир.

Прошло только 12 лет, и – как все переменилось! И если в душе я был шокирован, когда она произнесла: «Да Вы же будете Федя Елисеев» (это начальника-то дивизии!), – то, узнав, кто она, мне было так приятно вспомнить о былом и говорить с нею, как с родной сестрой.

Мужа мне так и не пришлось увидеть. Он был помощником станичного атамана и в те суровые дни боев находился все время в станичном правлении. Конечно, он так и остался в своей станице после нашего отступления, как и все население несчастной нашей Кубани. Жуткая доля Казачества!

Было уже полуденное время того дня. В окно вижу – по улице движется шагом «мой хоперский выезд»: кучер Максим, что отступил с хоперцами от самого Воронежа из своей губернии, а позади его, в отцовской тачанке, сидит Надюша и, бросая взгляды по дворам, ищет Лабинский полк. Вороные как смоль жеребцы, гривастые и хвостатые, хорошо откормленные и вычищенные, достойны для командирского выезда. Надюша в моем черном длинном зимнем бешмете, подарок ей, и в маленькой черной шапчонке. Казачок сидит в тачанке, да и только – подумает каждый, глядя на нее.

Ее неожиданное появление здесь, в тревожной обстановке, мне не особенно понравилось. Выскакиваю на парадное крыльцо и кричу:

– Максим!.. Надя! Сюда-а!

Максим натянул вожжи и с шиком подкатил к парадному крыльцу, снял моментально папаху и весело произнес:

– Здравия желаю, Федор Иванович, господин полковник!

А Надюша, по-мужски соскочив с высокой тачанки, бросилась ко мне и защебетала:

– Фе-е-дя-а!.. В станице только и говорят о Лабинцах!.. Опять пригнали много пленных красных!.. И кого ни спросишь, кто их взял? – все говорят: 1-й Лабинский полк. Нашим станичникам немного досадно, что делают все это Лабинцы, когда тут же и свои кавказцы, но все знают, что командиром Лабинцев ты, потому все и рады, не нахвалят тебя, вот я и приехала сюда, чтобы тебе все это рассказать, – радостно говорит она, захлебываясь. – А мама и бабушка – так аж плачут от радости, – добавляет.

Через 3 дня бабушка и наша мать будут плакать уже не от радости, а от горя и полной неизвестности, так как из дома уйдут в горы, к Черному морю, все три сына-офицера и вот эта щебетунья Надюша с 1-м Лабинским полком. А дома останутся две беспомощные старушки и два подростка, наши самые младшие сестренки – Фися, 14 лет, и Нина, 12.

Тост полковника Булавинова. Бой в станице Ильинской

Сегодня господа офицеры 1-го Лабинского полка справляют званый ужин в честь вчерашней атаки. К тому же из станицы Константиновской прибыли два старика ходока узнать – как дела на фронте? И надо ли полку еще какой-либо помощи? Это были отцы двух хорунжих – Михаила Копанева и Меремьянина-пулеметчика. Но главное – полк хочет почтить меня, о чем еще утром сказал полковник Булавинов и просил пожаловать «в гости».

«С огнями», то есть вечером, я прибыл с генералом и познакомился со стариками. Старикам этим было лет по пятьдесят. За столом посадил их рядом с собой, как почетных гостей. Рядом с отцами посадил и сыновей-хорунжих. Почет делался не чинам, а людям, сердцу казачьему. Ужин был если и не пышный, но всего было вдоволь. Не хватало только напитков. Их было мало. В соседней комнате играл полковой хор трубачей. От Кавказцев присутствовал наш старший брат Андрей, есаул. Конечно, была и Надюша – гостья неожиданная, которую все офицеры полка так полюбили.

«Под жареное» полковник Булавинов, как хозяин стола, встал с тостом. Он не любил высшие штабы и Генеральный штаб, то есть офицеров Генерального штаба. А успехи полка буквально взбудоражили его душу старого Лабинца.

Он говорил о строе, о строевых офицерах, на ком лежит вся тяжесть боевой работы. В своем развитии этого «строевого тоста», вначале складного и продуманного, он дошел до того, что оскорбил корпус офицеров Генерального штаба. И в доказательство своей истины указал, что вот пример: как только принял полк, а потом дивизию строевой офицер, не Генерального штаба, полковник Елисеев – посмотрите, какие успехи пошли!

Тост этот очень «задел» моего милого и благородного начальника штаба. Выслушав его, сидя со мной рядом, тихим голосом он попросил дозволения покинуть стол.

Мне было неудобно и бесконечно жаль этого безусловно очень культурного и воспитанного старого русского генерала Генерального штаба, который по событиям момента и как гость не мог и, может быть, не хотел отвечать хозяину стола и, в данный день, командиру полка; выразив естественный протест, он решил молча уйти. На мои уговоры он решительно отказался остаться и ушел.

По-дружески я пожурил Булавинова тут же после ухода генерала и вдруг слышу от него не раскаяние, а радость, что генерал ушел. И тут же уверяет меня, как и офицеров, что «верхи» не выведут нас из беды. И наша кровь сейчас льется даром.

По воинской дисциплине я мог приказать Булавинову «остановиться» в дискредитации высших начальников, но вижу на лицах у всех офицеров «удовольствие» слушать Булавинова и даже радость в глазах.

Гражданская война есть война народная. И с народом надо было считаться. И «цукни» вот сейчас их всех – завтра они «повесят носы», как оскорбленные.

Мне все это все же не понравилось. Вечер был испорчен.

23 февраля генерал Науменко приказал 2-й дивизии занять станицу Ильинскую. Выступление назначено к вечеру. В лоб, на мостик у самой окраины станицы, через рукав Калалы был брошен 1-й Кубанский полк, который с налета захватил в плен полевую заставу с двумя пулеметами.

Моросил мелкий, нудный дождик. Маленький ростом, но на очень высоком и сильном гнедом коне, ко мне прибыл командир 1-го Кубанского полка войсковой старшина Сердюк и доложил об успехе, весело улыбаясь по-дружески.

Я смотрю на него и тоже улыбаюсь, так как он был очень странно одет. Поверх кителя – шашка, кинжал, револьвер, бинокль. На голове, поверх папахи, – шерстяной вязаный шлем, через отверстие которого видны только глаза и нос Сердюка. «Шлем» мокрый, сползает ему на глаза. Мощный конь не слушает его повода. Сердюк вертится передо мной шагах в десяти и все время улыбается. Я отпускаю его и вслед кричу:

– А сколько у вас в полку шашек, Фомич? (Так мы его звали в училище.)

– Да сто двадцать пять! – выкрикнул он уже на ходу и поскакал к своему полку в 125 шашек.

С Лабинской бригадой широкой рысью я направляюсь прямо к центру станицы. Красная конница выскочила на восток станицы. Ища «живую силу врага», чтобы ее уничтожить, бригада последовала за ней. Но один из рукавов Калалы и тут пересекает нам дорогу. Красные, спешившись в северо-восточной части, встретили казаков огнем. В станице грязь гораздо глубже, чем в степи. Одна из конных групп, человек в двести, угрожала уже с восточной стороны. Видно было, что красные не хотели оставлять станицы. Высланный 2-й Лабинский полк оттеснил эту группу. Уличный огневой бой затянулся до вечера. Мы занимали юго-восточную часть станицы, а красные северную. Обе стороны разделял болотистый рукав Калалы. При таких обстоятельствах оставаться на ночь в станице было невозможно. Казаков было меньше, и мы были без резерва. Генерал Науменко с остальными частями оставался в Дмитриевской.

Дождавшись сумерек, тихо, казалось незаметно, я повел полк обратно к переправе, что на юге станицы. Но только что Лабинская бригада тронулась, как вслед, и немедленно, появилась красная конница и, под улюлюканье и матерную ругань, открыла по казакам с седел огонь со всех сторон, боясь атаковать. Выслав часть пулеметов к югу, чтобы обеспечить нашу переправу, остальным приказал ответить «огнем на огни». Красные сразу же замолчали.

В непролазную грязь в колонне по-три перешли мы обратно Калалы через единственный мостик к Дмитриевской и вернулись на старые квартиры.

Одно было приятное сознание, что женщины-казачки станицы Ильинской при появлении своих казаков щедро несли им из дворов пироги белого кубанского хлеба и шматки соленого свиного сала, приговаривая:

– Нате вам, родные, а то все забирают у нас эти красные.

К полку присоединилось несколько десятков ильинских казаков, которые, увидев красных воочию, испугались за свое благополучие.

Явившись к генералу Науменко и доложив обо всем, с его стороны не встретил осуждения в неудаче. Доклад он выслушал серьезно и сказал, что завтра пойдет в наступление весь корпус.

***

Для прочного удержания железнодорожного узла станции Кавказская (хутор Романовский) было недостаточно занятия одной Дмитриевской станицы, имея противника в 7 верстах в станице Ильинской, который в любой день и неожиданно мог атаковать и выбить 2-й Кубанский корпус из Дмитриевской. Тогда бы корпус не удержался и под Кавказской. С потерей этого железнодорожного узла прерывалась бы всякая связь с Терским Войском и Терско-Дагестанским краем всех войск здесь и главнокомандующего генерала Деникина. Прерывалась телефонная и телеграфная связь. Был упущен день, когда 21 февраля корпус не занял Ильинскую, чем отбросил бы красных на восток, в станицу Успенскую, и на север, в станицу Ново-Покровскую, отстоящие от Ильинской на 24 версты.

Штаб корпуса, видимо, это сознавал и решил занять Ильинскую. К тому же Донская армия, 1-й и 3-й Кубанские корпуса, были на север от Кубани не менее как в двух переходах. С занятием Кавказского узла красные немедленно бы устремились в Майкопский отдел, заняли бы Белореченскую, соединились с красно-зелеными, занявшими к этому времени всю Черноморскую губернию, и, конечно, отрезали бы путь отступления всем войскам, потом отступившим к Туапсе.

В это время 4-й Кубанский корпус генерала Писарева, оставив Ставрополь, действовал севернее Армавира и Невинномысской. Красные могли отрезать и этот корпус от их магистрали Армавир – Белореченская и занять Майкоп.

Был ли приказ или по личному плану, но корпус завтра, 24 февраля, выступит для занятия Ильинской.

Начислим

+19

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе