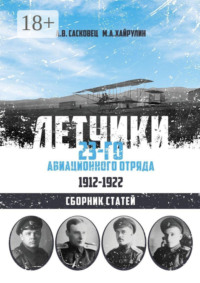

Читать книгу: «Летчики 23-го авиационного отряда. 1912–1922. Сборник статей», страница 2

2 ноября 1921 года красвоенлет Эдуард Чепович перелетел из Минска, вероятнее всего в Литву. [69] Вследствие этой причины, а может быть вследствие отсутствия какого-либо формального образования, 1 января 1922 года Рудольф Калнин сдал командование отрядом красному летчику-наблюдателю Николаю Коротневу. [70] На тот момент он оставался в отряде единственным «читинцем», прослужив в части с момента ее создания и до момента прекращения самостоятельного существования. Командовал отрядом Рудольф Калнин по сумме двадцать восемь месяцев – дольше, чем поручик А. Н. Калашников, штабс-капитаны П. П. Никольский и П. С. Прищепов (по пятнадцать месяцев каждый).

[1] М. А. Хайрулин. Российский исторический журнал «Родина» №2/2012, статья опубликована под титулом «Военная авиация России: первые шаги»

[2] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 6. Л. 84, 87

[3] Там же. Д. 9. Л. 178, 178 об

[4] Там же. Л. 231 об

[5] Там же. Д. 9 и 10

[6] Там же. Д. 10. Л. 170 об

[7] Там же. Д. 17 и 18

[8] Там же. Д. 17. Л. 50, 50 об

[9] Там же. Д. 17. Л. 61

[10] Там же. Л. 180—181

[11] Там же. Д. 18. Л. 10

[12] Там же. Д. 24. Л. 49, 49 об, 52, 52 об

[13] Там же. Ф. 2008 О. 1. Д. 1743. Л. 1. 1 об

[14] Там же. Д. 634

[15] Там же. Д. 850

[16] Там же. Д. 2157. Л. 1—3

[17] П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, стр. 7—10

[18] РГВИА. Ф. 2008 О. 1 Д. 119 и 850

[19] Здесь и далее П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, стр. 7—10

[20] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[21] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1376. Л. 1

[22] Там же. Л. 9

[23] Там же. Д. 1387. Л. 13, 19

[24] Там же. Д. 1779. Л. 3

[25] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[26] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1933. Л. 25—26 об

[27] Там же. Д. 2131. Л. 3, 4

[28] Приказ 12 армии №542 от 02.07.1916

[29] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[30] В. Гурко «Война и революция в России. Мемуары командующего западным фронтом». Париж, 1918

[31] РГВИА. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387, Л. 25

[32] Там же. Д. 1779. Л. 16, 27

[33] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 39. Л. 335

[34] Там же. Ф. 2008 О. 1. Д. 1253. Л. 26

[35] Там же. Д. 2131. Л. 5

[36] Там же. Д. 762. Л. 4 и 7 об

[37] РГВА. Ф. 11812. О. 1. Д. 22. Л. 43—46

[38] Там же. Д. 4. Л. 2

[39] Ф. М. Силантьев Из воспоминаний о 23-м Корпусном А. О. в первый год советской власти. ЦГАКА. Ф. 185. О. 22. Д. 102. Л. 54. Ф. 11904. О. 1. Д. 6. Л. 47—50.

[40] А. Мартынов-Маров, «Красвоенлет Сатунин». Авиация и Космонавтика, №10 за 1977 г, стр 16

[41] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[42] Ф. М. Силантьев Из воспоминаний о 23-м Корпусном А. О. в первый год советской власти. ЦГАКА. Ф. 185. О. 22. Д. 102. Л. 54. Ф. 11904. О. 1. Д. 6. Л. 47—50.

[43] РГВА. Ф. 29. О. 4. Д. 108. Л. 67 об- 68

[44] Там же. Ф. 100. О. 3. Д. 815. Л. 857 об

[45] Там же. Д. 808. Л. 336

[46] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[47] РГВА. Ф. 100. О. 3. Д. 818. Л. 144

[48] Там же. Д. 816. Л. 454. Д. 818, Л. 159

[49] РГВА. Ф. 100 О. 3 Д. 815, Л. 237—240

[50] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 7. Л. 2

[51] Там же. Д. 22. Л. 43—46

[52] И. У. Павлов «Боевой путь. Записки красного летчика». Издательство ЦК ВЛКСМ Молодая Гвардия, 1937

[53] РГВА. Ф. 100. О. 3. Д. 837. Л. 44, 45

[54] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 7. Л. 1

[55] Там же. Д. 4. Л. 165

[56] Там же. Д. 23. Л. 76

[57] Там же. Д. 5. Л. 61, 75, 77

[58] Там же. Д. 5. Л. 77

[59] Там же. Л. 110

[60] Там же. Д. 28 Л. 62. Д. 6. Л. 145

[61] Там же. Д. 23, Л. 60—62

[62] Там же. Л. 79

[63] Там же. Л. 95 и 138

[64] Там же. Л. 144, 152

[65] Там же. Д. 16. Л. 23 об, 24, 40

[66] Там же. Д. 23. Л. 139

[67] Там же. Л. 200

[68] Там же. Д. 22. Л. 43—46

[69] Там же. Ф. 29. О. 4 Д. 657. Л. 28 об

[70] Там же. Ф. 11812. О. 1. Д. 24. Л. 7

Военный летчик А. Н. Калашников

Открывать сборник историй о летчиках 23-го отряда, конечно, должен его командир. Начальников у отряда было несколько. Штабс-капитан П. П. Никольский [1], штабс-капитан П. С. Прищепов, поручик Б. Н. Фирсов [2], поручик М. Ф. Ивков (зять А. М. Кованько) [3], штабс-капитан Е. А. Иньков, поручик Р. К. Шоманский [4], поручик А. Н. Калашников [5], штабс-капитан В. Шульц [6], поручик А. А. Бурье [7], в Красной армии – С. Г. Хорьков [8], И. В. Сатунин, И. Сметанин, И. Э. Бригге [9], И. Д. Ефимов [10], Р. М. Калнин [11] … Наиболее ярким из дореволюционных командиров, сплотившим вокруг себя офицеров и нижних чинов, сделавшим отряд полноценной боевой единицей и лучшим по корректировке артиллерийской стрельбы на Северном фронте летом 1916 года, был Андрей Николаевич Калашников.

Фото 1. Поручик А. Н. Калашников.

Рига, 1916 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Согласно материалам его личного дела в РГВИА [12], будущий летчик родился в семье Генерал-Майора из дворян Петроградской губернии 18 ноября 1888 года. В Гатчинском Сиротском Институте Императора Николая I-го окончил полный курс, потом закончил Павловское Военное училище по первому разряду, причем в унтер-офицерское звание был переименован менее чем через год после поступления. Произведен в подпоручики в 25-й Саперный батальон во 2-ю роту, куда прибыл 10 сентября 1910 года, и уже 8 октября назначен обучающим учителей молодых солдат. Заведовал с перерывами саперным классом, был врид делопроизводителя батальонного суда, делопроизводителем офицерского заемного капитала и начальником пожарной команды. А в 1912 году связал свою жизнь с авиацией.

Обучался на теоретических курсах им. Захарова при Петроградском Политехническом институте с 6 марта по 26 мая 1912 года, учился в Офицерской школе авиации Отдела Воздушного Флота с 18 июня, причем с 22 ноября по 22 декабря был врид адъютанта школы. Сдал экзамен на летчика 29 ноября, выполнил условия на военного летчика 11 декабря, прикомандирован к формируемой 1-й авиационной роте 22 марта 1913 года.

Фото 2. Осмотр аэроплана И. И. Сикорского «Русский витязь»

Государем Императором.

Красное Село, 25 июля 1913 года.

Император Николай II у кабины в светлой шинели. Слева от него И. И. Сикорский. Прямо перед Сикорским сидит военный летчик А. Н. Калашников.

Фото из книги В. М. Томича «Русские воздушные силы» [13]

12 февраля 1914 года зачислен в 18-й корпусной авиационный отряд (далее КАО), которым командовал штабс-капитан С. А. Бойно-Родзевич. С 16 мая по 6 июня находился во Владимирском лагере для корректирования артиллерийской стрельбы. Принимал участие в перелете Петроград-Рига с 16 июня по 8 июля. Вступил в Первую мировую войну летчиком 18-го КАО, с 17 июля по 4 сентября 1915 года переучивался на аппарат «Вуазен». 24 октября 1915 года был переведен в 20-й КАО, которым командовал В. М. Ткачев.

Фото 3. Поручик А. Н. Калашников с командиром 20-го КАО

есаулом В. М. Ткачевым.

Рига, 1915 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

27 декабря 1915 года вступил в командование 23-м корпусным авиационным отрядом. Интересно, что на тот момент 23-й КАО входил в 7-ю авиароту, которой командовал… С. А. Бойно-Родзевич, бывший командир поручика Калашникова.

Фото 4. Офицеры 7-й авиароты. Петроград, 1916 год.

Сидит в центре командир авиароты капитан

С. А. Бойно-Родзевич, рядом с ним справа помощник,

капитан П. П. Никольский (бывший командир 23-го КАО).

Фото из ЖЖ https://humus.livejournal.com/.

Отряд базировался в Риге. Матчасть – на тот момент трофейные «Альбатрос» и «Марс», несколько потрепанных «Депердюссенов» и пара «Вуазенов», – не позволяла производить дальние разведки над хорошо укрепленным и прикрытым авиацией немецким тылом. Зато корректировка артиллерийской стрельбы была налажена отлично, и работа отряда стала одним из ключевых факторов успеха русских войск в июле 1916 года под Ригой. Вот выдержка из боевой аттестации поручика Калашникова за 1916 год за подписью командира 12-го авиадивизиона штабс-капитана Бойно-Родзевича:

«Поручик Калашников является старым и опытным летчиком, хорошим офицером и администратором. Отлично управляет своими офицерами. Ровен и требователен с нижними чинами. Умеет из каждого подчиненного извлечь наибольшую пользу для дела. Не имея возможности производить отрядом разведок – образцово поставил корректирование, умело использовав наблюдателя поручика Савицкого. Пользуется авторитетом вообще среди летчиков, вполне подготовлен к должности помощника командира дивизиона. «Выдающийся». [14]

Фото 5. Посадка аэроплана «Марс» с отвалившимся колесом.

Рига, 1916 год. Пилотирует А. Н. Калашников.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Фото 6. Стрельба по метеорологическому шару на столбе.

Рига, 1916 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Его любили все. Именно он в марте 1916 года ходатайствовал перед Авиадармом Великим Князем Александром Михайловичем о назначении летчиками научившихся летать в отряде мотористов [15]:

«РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ АВИАКАНЦ, ГЕНЕРАЛУ ФОГЕЛЮ, БЕЗ ЗАГОЛОВКА, 26/III 1916 г

Вход №7034

НАЧАЛЬНИК 23-ГО АВИАОТРЯДА ХОДАТАЙСТВУЕТ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕТЧИКАМИ СТАРШИХ УНТЕР ОФИЦЕРОВ, ВЫУЧИВШИХСЯ ЛЕТАТЬ В ОТРЯДЕ И СОВЕРШИВШИХ ПО ОДНОМУ БОЕВОМУ ПОЛЕТУ ТОЧКА ПРОШУ УВЕДОМИТЬ ДОСТАТОЧНО ЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ УНТЕР ОФИЦЕРОВ ЛЕТЧИКАМИ ТОЧКА ВЕНДЕН 2897 СОКОВНИН

По донесению начальника 23 К.О. на 1 мая показал старш. унт. офиц Кротюк и Федоров.»

В июне Илларион Кротюк и Конон Федоров получили должность военного летчика, а позже – звание прапорщика.

Фото 7. Награждение нижних чинов 23-го КАО.

Рига, 1916-й год.

Ближайший награжденный ст. ун. оф К. Ф. Федоров, награждает командир отряда поручик А. Н. Калашников.

Фото из фондов Государственного фотоархива Эстонии.

Именно Калашников принял в отряд летчика-наблюдателя Прокоповича, которого чуть не списали из авиации подполковник Кравцевич и штабс-капитан Кульвинский [16]. И тот героически воевал больше года, трагически разбившись вместе с Кононом Федоровым в боевом вылете в августе 1917 года (см. статью «Летчик-наблюдатель Х. Л. Прокопович»). [17]

Именно Калашникову Рудольф Калнин обязан возможностью защищать Родину в боевых вылетах весной 1916 года, когда он заслужил Георгиевскую медаль 4-й степени и налетал наблюдателем около сорока летных часов. [18] Именно при Калашникове Калнин был отправлен во Францию на обучение от 12-го авиадива. [19]

Поручик Калашников был не просто отличным летчиком. Он умел управлять, умел видеть в людях потенциал, умел отправлять их на смерть так, чтобы они вернулись… За время командования Калашникова активно работавший отряд не потерял ни одного летчика. Что это – простое везение?..

Фото 8. Поручик А. Н. Калашников на мотоцикле.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

…по иронии судьбы, смерть Андрея Николаевича была нелепой и с авиацией не связана. Он разбился на отрядном мотоцикле во время служебной поездки 6 апреля 1917 года [20]. «Индиан» Калашникова из-за внезапной поломки врезался в телеграфный столб. От полученных ран Андрей Николаевич на следующий день скончался в больнице. Ему было 28 лет.

Фото 9. Поручик А. Н. Калашников в больнице.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

В одной из рижских газет была помещена заметка: «7 апреля 1917 г. скончался командир… авиац. отряда на рижском фронте поручик А. Н. Калашников, разбившись от поломки мотоциклета во время служебной поездки. Покойный пользовался репутацией опытного и бесстрашного военного летчика, самоотверженно и с редким знанием дела несшего трудную и ответственную боевую разведывательную службу. На рижский фронт К. был переведен в конце 1915 года, после того, как он прослужил долгое время в Галиции, где он обратил на себя внимание рядом смелых и отважных полетов. За свои полеты К. был награжден Георгиевским оружием и всеми очередными боевыми орденами. Как командир авиац. отряда, А. Н. Калашников показал себя с лучшей стороны, пользуясь, благодаря своей чуткой сердечности, общей любовью офицеров и солдат. Не раз покойный был в атмосфере величайших опасностей, не раз, предпринимая опасные и рискованные полеты, он находился на волосок от гибели. И после того, как ему удалось избегнуть опасностей своей тяжелой боевой службы, ему суждено было пасть жертвой трагической случайности.»

В связи с кончиной Калашникова, 7 апреля 1917 года Инспектор авиации Северного фронта полковник Кравцевич отправил в 12-й авиадив следующую телеграмму [21]:

От Инспекции фронта примите наше глубокое соболезнование по поводу гибели славного командира Отряда и летчика.

Гроб с телом поручика Калашникова был для захоронения отправлен домой поездом [22].

Фото 10. Похороны поручика А. Н. Калашникова.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

Фото 11. Погребальный вагон поручика А. Н. Калашникова.

Рига, 1917 год.

Фото с сайта Государственного фотоархива Эстонии.

За время службы поручик Калашников был награжден [23]:

ВЫСОЧАЙШИМ приказом по В.В. орденом Св. Станислава 3-й степени 20 февраля 1914 года;

ВЫСОЧАЙШИМ приказом орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» 6 декабря 1914 года;

За отличия в делах против неприятеля орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом 10 января 1915 года;

За производство воздушной разведки под огнем неприятеля Георгиевским оружием 13 января 1915 года;

ВЫСОЧАЙШИМ приказом орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом 22 августа 1915 г;

За отличия в делах против неприятеля орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами 22 сентября 1915 года.

[1] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178, 178 об

[2] Там же. Ф. 2008. О. 1. Д. 2157. Л. 3

[3] Там же. Л. 4

[4] Там же. Д. 1387. Л. 19

[5] Там же. Л. 5—6

[6] Там же. Д. 2131. Л. 1 об

[7] Там же. Д. 1036. Л. 28, 29

[8] РГВА. Ф. 11812. О. 1. Д. 24. Л. 134—135

[9] Там же

[10] Там же. Ф. 100. О. 3. Д. 815. Л. 239

[11] Там же. Ф. 11812. О. 1 Д. 7. Л. 2

[12] РГВИА. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387. Л. 1—25

[13] Томич В. М. «Русские воздушные силы: Материалы по истории». Викмо-М, М., 2022

[14] Там же. Л. 1 об

[15] Там же. Д. 2131. Л. 3

[16] Там же. Д. 1873. Л. 16

[17] Там же. Д. 2131. Л. 5

[18] Приказ 12 армии №542 от 02.07.1916

[19] РГВИА. Ф. 493. О. 3. Д. 14. Л. 167, 167 об

[20] Там же. Ф. 2041. О. 1. Д. 76. Л. 126

[21] Там же. Л. 127

[22] Там же. Ф. 493. О. 3. Д. 142. Л. 26

[23] Там же. Ф. 2008. О. 1 Д. 1387. Л. 6

Военные Летчики П. П. Никольский и П. С. Прищепов

Первыми начальниками 23-го корпусного авиационного отряда были Петр Павлович Никольский и Петр Семенович Прищепов. Оба они числились в отряде с момента его создания. А если точнее, с момента создания авиационного отряда при 4-й Сибирской воздухоплавательной роте, в Чите, 13 мая 1912 года. [1] Кстати, Никольский уже раньше служил в этой роте в 1910 году, будучи еще поручиком-воздухоплавателем. [2] Прищепов был старше: он родился 31 января 1879 года [3], Никольский чуть младше: 9 августа 1885 года [4]. Прищепов был женат, у него был сын 1908 года рождения [5]. Никольский – холост [6].

Обоих офицеров с момента появления в России аэропланов влекла авиация. Никольский, который в январе 1911 года был поручиком 1-й Кавказской воздухоплавательной роты и изъявил желание обучаться полетам, характеризовался командиром так [7]: Дисциплинирован, трезвый, исполнителен по службе, знает и любит техническое дело, знаком с устройством моторов и паровых машин, отважен, любит Воздухоплавательное дело. Спортсмен.

Оба штабс-капитана в 1911 году закончили Севастопольскую Офицерскую школу авиации, в августе 1911 года участвовали в маневрах Варшавского военного округа: Никольский за «Южную» группу, Прищепов – за «Северную» [8].

Фото 1. Выпускники Офицерской школы авиации

Отдела воздушного флота.

Крым, 1911 год.

Сидит на стуле четвертым слева

Великий Князь Александр Михайлович.

Стоят второй справа штабс-капитан П. П. Никольский, прямо за Великим Князем поручик В. Р. Поплавко, четвертый слева штабс-капитан П. С. Прищепов.

Фото из книги Томич В. М.

«Русские воздушные силы: Материалы по истории» [9]

В конце весны 1912 года Прищепов принял временное командование авиаотрядом [10]: Никольский в это время еще был в Москве, где наблюдал за постройкой аэропланов на заводе «Дукс». Он прибыл в Читу только в июле 1912 года [11].

Фото 2. Офицеры 4-й Сибирской воздухоплавательной роты.

Чита, 1912 год.

Сидит второй справа командир роты

подполковник Н. Ч. Гинейко.

Стоят слева направо летчики авиаотряда: поручик Б. Н. Фирсов, штабс-капитан П. С. Прищепов, поручик В. Р. Поплавко.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Никольский летал мало: за лето и осень 1912 года его налет составил чуть более 4 часов, за 1913 год – около 7 часов. Для сравнения, Прищепов налетал за 1912 год 10 часов, за 1913 год – 17 часов. При этом, Прищепов обучал полетам на «Фармане-7» нижних чинов отряда. Однако его налет не был рекордным. Для сравнения, поручик авиаотряда Борис Фирсов налетал за 1912 год 50 часов, за 1913 – 40 часов. А еще один летчик части, поручик Виктор Поплавко, – 33 часа в 1912 году. [12]

Фото 3. Офицеры 4-й Сибирской воздухоплавательной роты.

Чита, 1912 год.

Сидят третий слева командир роты подполковник Н. Ч. Гинейко, третий справа поручик В. Р. Поплавко.

Стоит третий слева штабс-капитан П. С. Прищепов.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

Фото 4. Штабс-капитан Прищепов, поручики Фирсов и Поплавко в поисках подручного материала для спасения засевшей в грязи автомобильной техники.

Чита, 1912 год.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

О полетах авиационного отряда в июле 1913 года отозвался Командующий Иркутским военным округом Генерал от инфантерии А. Е. Эверт [13]:

19-го и 20-го июля я присутствовал в лагерном сборе под Читой.

Из чинов авиационного отряда при мне летали Штабс-Капитан Никольский на «Блерио», Штабс-Капитан Прищепов на «Фармане» /один и с пассажиром/, поручик Фирсов на только-что исправленном у себя «Фармане» и два унтер-офицера, один на «Блерио» а другой на «Фармане».

Полеты были вполне удачны. Лишь у летавшего на «Блерио» унтер-офицера Госповского мотор начал работать неверно; но Госповский остановил мотор и вполне удачно спланировал на землю.

Подписал: Командующий войсками, Генерал от Инфантерии Эверт.

Фото 5. Командующий Иркутским военным Округом Генерал от инфантерии А. Е. Эверт около аэроплана «Фарман-16» авиационного отряда при

4-й Сибирской воздухоплавательной роте.

Чита, 20 июля 1913 года.

А. Е. Эверт второй слева от кабины аэроплана. На фоне кабины начальник отряда штабс-капитан П. П. Никольский и

поручик Б. Н. Фирсов. Второй справа (первый справа во втором ряду) ст. ун. оф М. Госповский.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым

Фото 6. Офицеры и нижние чины авиаотряда при

4-й Сибирской воздухоплавательной роте на фоне аэроплана

«Ньюпор-4».

Чита, август 1913 года.

Сидят слева направо штабс-капитан П. С. Прищепов,

штабс-капитан П. П. Никольский, поручик Б. Н. Фирсов.

Стоят ученики-летчики ст. ун. оф М. Госповский,

ст. ун. оф Г. С. Крякин, мл. ун. оф И. З. Красюк,

ефрейтор Р. М. Калнин.

Фото предоставлено Г. Ф. Петровым.

В феврале 1914 года Никольский и Прищепов, а вместе с ними 27 нижних чинов, были переведены в 23-й корпусной авиационный отряд, а затем отправлены в Варшаву, где отряд влился во 2-ю авиароту. [14] Практически сразу по прибытии Никольский сдал командование отрядом Прищепову, а сам был переведен в 1-ю авиароту и 16 мая вступил в командование 22-м корпусным авиационным отрядом. [15]

Через месяц, 16 июня, 18-й и 22-й корпусные авиационные отряды совершили в полном составе круговой перелет по маршруту Петербург – Везенберг (Раквере) – Ревель (Таллин) – Гапсаль (Хаапсалу) – Пернов (Пярну) – Рига – Юрьев (Тарту) – Петербург, завершившийся 7 июля. Из Петербурга вылетело 10 аэропланов под общим руководством начальника 18-го корпусного авиационного отряда штабс-капитана Сергея Бойно-Родзевича, с которым Никольский служил еще в Чите, в 4-й Сибирской воздухоплавательной роте [16]. Интересно, что в этом перелете принял участие и летчик 18-го КАО Андрей Калашников, будущий командир 23-го КАО. [17]

Началась Первая мировая война, которая быстро выявила недостатки некоторых летчиков «первой волны». Они летали только в спокойной атмосфере, утром и вечером, боялись «рему», то есть болтанки, и вообще плохих погодных условий. Такие пилоты отчислялись из авиаотрядов и направлялись в тыл, приемщиками на авиазаводы и в авиароты для работы с техникой. В частности, приказом Командующего Северо-Западным фронтом от 18 сентября 1914 года был отчислен от должности начальник 23-го КАО штабс-капитан Прищепов (в августе отряд потерял все пять самолетов «Фарман-16», причем только один был сбит огнем собственной пехоты, остальные поломаны при посадках). [18]

Прищепов был направлен в распоряжение командира XV-го корпуса [19] и в дальнейшем работал приемщиком на заводе «Мотор» [20]. В 1915 году он, будучи штабс-капитаном, прикомандированным к Главному военно-техническому управлению, был награжден Орденом Св. Анны 3-й степени, [21] а в декабре 1916 года, будучи младшим авиационно-воздухоплавательным приемщиком, орденом Св. Анны 2-й степени [22].

Штабс-капитан Никольский командовал 22-м КАО до 16 июля 1915 года [23], был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Затем он был переведен в 7-ю авиароту помощником по технической части. Командовал 7-й авиаротой штабс-капитан Бойно-Родзевич, хлопотавший о назначении Никольского как бывший сослуживец. [24] С осени 1915 года к 7-й авиароте стал относиться и 23-й КАО, переброшенный в Рижский укрепрайон. [25]

Фото 7. Офицеры 7-й авиароты. Петроград, 1916 год.

Сидит в центре командир авиароты капитан

С. А. Бойно-Родзевич, рядом с ним справа помощник,

капитан П. П. Никольский (бывший командир 23-го КАО).

Фото из ЖЖ https://humus.livejournal.com/.

Позднее Бойно-Родзевич стал командиром 12-го авиадива, Никольский оставался его помощником. Вероятно этим объясняется отправка Рудольфа Калнина во Францию от 12-го авиадива летом 1916 года [26]: Никольский прекрасно знал этого «летающего моториста», еще с Читы. Его аттестация за 1917 год гласит [27]:

Капитан Никольский как старый летчик обладает опытом и всеми необходимыми знаниями, как теоретически, так и… практически, благодаря чему был бы полезен… на заводе, в роли помощника начальника авиационной приемки и проч. С офицерами живет хорошо, с солдатами хуже. К должности командира дивизиона подготовлен и может занять ее.

Командир 12 Авиадива Капитан Бойно-Родзевич

Впрочем, Инспектор авиации Северного фронта полковник Кравцевич был более скептичен [28]:

Согласен с аттестацией за исключением заключения. Считаю к командованию диивизионом еще не подготовленным. 26/IV 1917 г.

В 12-м авиадиве Никольский прослужил до мая 1917 года, когда у него случился крупный конфликт с нижними чинами. Бойно-Родзиевич в боевой аттестации подчиненного писал [29]:

«Ввиду предъявляемой им требовательности в работе к солдатам Авиадива, после революции отношения обострились и совместная служба не возможна. Отношения с офицерами отличные.»

В июне 1917 года капитан Никольский был отправлен в филиал Гатчинской авиашколы в Одессу, для прохождения курса высшего пилотажа [30]. Однако с курсов он был откомандирован как малоуспешный и… вероятно, в ноябре 1917 года решил не возвращаться в распоряжение Увофлот, тем более что подполковник Бойно-Родзевич был к этому моменту назначен помощником инспектора авиации армий Юго-Западного фронта по технической части. Так или иначе, в ответ на свой запрос Авиадарм Ткачев получил следующую телеграмму [31]:

СТАВКУ АВИАДАРМ Принято 15/XI 1917

СООБЩАЮ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛЬСКИЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ШТАБ ОФИЦЕРОМ ДЛЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРИ ВОЕННОМ КОМИССАРЕ ОДЕССКОГО ОКРУГА 28 ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПОПЛАВКО

Да-да. Военным комиссаром Одессы в ноябре 1917 года оказался сослуживец Петра Никольского по Чите – военный летчик Виктор Родионович Поплавко…

По данным сайта ria1914.info, П. П. Никольский служил в Добровольческой армии и ВСЮР. Во время Гражданской войны был летчиком 2-го авиаотряда Добровольческой армии, затем помощником командира 2-го авиадивизиона. Получил воинское звание полковника. Жил в эмиграции в Сербии. Умер 2 июня 1938 года в Белграде от туберкулеза. Похоронен на Новом кладбище в Белграде, Сербия (уч. 82, м. 185).

П. С. Прищепов служил в РККА. В частности, в журнале «Вестник Воздушного Флота» за 1923 год есть его теоретическая статья «Внеосные двигатели», насыщенная формулами и расчетами [32]. А в 24 января 1924 года он скончался от воспаления легких. Вот как о нем писали в некрологе в журнале «Самолет» [33]:

Не легка была его служба. Он управлял приемочной частью Главвоздухфлота в период гражданской войны, когда авиазаводы находились в исключительно трудном положении: фронтовики оставались нередко недовольными качеством выпускаемых самолетов, а заводы жаловались на строгость требованийГлаввоздухфлота. Много труда и знаний положил покойный в дело усовершенствования производства на авиазаводах и установления стройной связи между Главвоздухфлотом и заводами.

Петр Семенович не был «дипломированным» инженером, но работал неустанно в области теории и, имея огромную практику в области любимого им моторостроения, он был одним из общепризнанных авторитетов в этой области, и мнения его всегда пользовались заслуженным весом.

Отличительной чертой покойного была скромность. Он был не из тех, кто говорил о себе и о ком говорили в широких кругах. Но он сделал много в области будничной, не показной работы, и память о нем останется яркой среди всех тех, кто знал его и работал с этим чистым и стойким тружеником.

Фото 8. П. С. Прищепов.

Журнал «Самолет», №2 за 1924 год

.

[1] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178, 178 об

[2] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[3] По данным сайта retroplan.ru, статья Прищепов Петр Семенович

[4] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[5] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 12. Л. 79

[6] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[7] РГВИА. Ф. 802. О. 3. Д. 178. Л. 33

[8] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[9] Томич В. М. «Русские воздушные силы: Материалы по истории». Викмо-М, М., 2022

[10] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 178

[11] Там же. Д. 10. Л. 57

[12] Там же. Д. 9, 10, 17 и 18

[13] Там же. Д. 17. Л. 50—50 об

[14] Там же. Д. 24. Л. 49, 49 об, 52, 52 об

[15] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1

[16] РГВИА. Ф. 6225. О. 1. Д. 9. Л. 11. и Д. 10. Л. 348

[17] В. М. Ткачев. «Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиации 1910—1917 гг.». ГИЦ «Новое культурное пространство», СПб, 2007

[18] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 2157. Л. 3

[19] Там же. Д. 634.

[20] Журнал «Самолет» №2 за 1924 год

[21] Приказ Его Императорского Величества, в присутствии своем в Царском Селе, 30 июля 1915 года

[22] Приказ Его Императорского Величества, в присутствии своем в Царском Селе, 6 декабря 1916 года

[23] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 84. Л. 104

[24] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 1, 4, 6—11

[25] П. Крейсон, «Из воспоминаний о боевой деятельности 23 корпусного авиационного отряда в Империалистическую войну». Журнал «Вестник Воздушного флота» №8—9 за 1927 год, С. 7—10

[26] РГВИА. Ф. 493. О. 3. Д. 14. Л. 167, 167 об

[27] РГВИА. Ф. 2041. О. 1. Д. 84. Л. 104 об

[28] Там же

[29] РГВИА. Ф. 2008. О. 1. Д. 1743. Л. 43—44

[30] Там же. Л. 27

[31] Там же. Л. 38

[32] «Вестник воздушного флота», №6 за 1923 год, С. 76—80

[33] Журнал «Самолет» №2 за 1924 год

Начислим

+6

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе