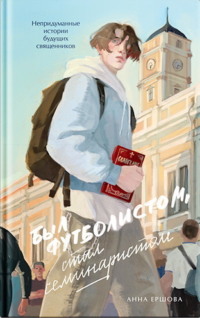

Читать книгу: «Был футболистом, стал семинаристом. Непридуманные истории будущих священников»

Рекомендовано к публикации

Издательским советом Русской Православной Церкви

ИС Р25-510-0249

© ООО ТД «Никея», 2025

Священникам нового поколения от священника прежнего поколения

Книга, которую выдержите в руках, – одна из немногих, изданных на эту тему на русском языке. А самую первую книгу о семинаристах вы, скорее всего, никогда не увидите, потому что она вышла 30 лет назад в Италии.

…Когда я учился в духовной семинарии, которая тогда называлась Ленинградской, я познакомился с католическими священниками. Начало 1990-х. В России неразбериха и гласность, в семинарии тоже перестройка и ветры либерализма: нам разрешено врезать замки в двери комнат, еженедельно ректор встречается со студентами за чаем в неформальной обстановке… Иностранцы, такие диковинные в прежнее время, теперь в России в изобилии. Православные семинаристы ходят в гости в католическую семинарию, а католиков приглашают к себе.

Мои друзья – священники из Италии. Мы пьем чай в нашем семинарском общежитии и беседуем. Кто-то из нас рассказывает о своем опыте прихода к вере. Один рассказал, второй… Я отчетливо помню, как эти итальянцы, вытаращив глаза, смотрели на нас, а потом воскликнули: mamma mia!

Мы не поняли этой реакции.

Они пояснили: «Мы такое в первый раз слышим. В Италии ребенок рождается, и с детства практически определено, кем он станет. Почему становится священником? Чаще всего потому, что рождается в благочестивой семье, его воспитывают в вере, он с детства ходит в воскресную школу, мечтает быть как батюшка… А у вас какой-то совершенно другой опыт…»

«Мы, – продолжают итальянцы, – по-другому даже к Богу относимся. Для нас Бог – в каком-то смысле элемент культурной традиции народа, нашей идентичности. В Италии редко кто-то говорит про встречу с Господом. Это из области книжек про святых, а не из личного опыта».

Католики тогда упросили нас написать о нашем непростом пути к вере. Среди нас был юноша, уверовавший в Бога в афганском окопе, окруженный душманами. И бывший хиппи, объездивший автостопом полстраны (сейчас он заслуженный протоиерей, но дырочка в ухе от тогдашней серьги до сих пор не заросла), и мальчики-интеллигенты, которые бежали в прямом смысле в веру, как в эмиграцию, от удушливой коммунистической пропаганды. Были разные. Наш курс (поступления 1991 года), как и два-три года до и после, – невероятный микс абсолютно разных людей и типов. Что нас, позднесоветских мальчишек, встряхнуло, потрясло, как в шейкере, и вывалило в пропахшую щами и ладаном прохладную рекреацию Ленинградской духовной семинарии?.. Мы были разными, но не были равнодушными, серыми, скучными. Мы были совсем ненормальными в благочестиворелигиозном смысле, но мы горели желанием что-то сделать для Церкви и мира.

…Тогда мы написали про свой опыт прихода к вере. Итальянцы взяли эти странички, уехали в Италию и выпустили книжку. Так в середине 1990-х годов вышла книжка об опыте прихода к вере русских семинаристов – будущих служителей Церкви. Ее несколько раз переиздавали, потому что она тогда была для многих людей шоком.

Я вспоминал эту историю, читая записки сегодняшних студентов Санкт-Петербургской духовной академии. И вот о чем думал.

Мы пришли в перестроечное время в Церковь с больными, изломанными судьбами из безбожных семей. Часто уход в семинарию становился трагичным уходом от дорогих нам людей, у которых были свои, непростые отношения с Богом. Помню, как горячо любимая моя бабушка – коммунистка с 1938 года – кричала мне: «Поступишь в семинарию – отрекусь от тебя». (Меня тогда очень поддержал мой духовник, который, усмехнувшись, сказал: «Не переживай. Когда я в 1970-е поступал, от меня не только бабушка, но и мать с отцом отреклись».)

И вот я вижу, что сегодняшние семинаристы пришли к осознанной вере часто из верующих семей. Семь историй из девяти – это истории ребят, которые в Церкви с детства. В их домах было Священное Писание, иконы, христианские книги… У них было то благодатное пространство, та среда, в которой формируется правильное отношение к жизни, к нравственным ценностям. Ну, такое, какое мы бы желали нашим детям.

На самом деле я не знаю, чей путь лучше… Путь мой и моих сокурсников, как я уже сказал, – больной и изломанный. Кто-то из наших собратьев разочаровался в духовной стезе и бросил семинарию. Кто-то принял священный сан, а потом оставил служение… Среди нашего поколения много людей с зависимостями, психологическими проблемами.

И вот тут я задаю себе вопрос: а есть ли какие-то критерии эффективности священнического служения и можно ли по этим критериям сравнить наше поколение и поколение нынешних выпускников семинарии и академии?

Думаю над этим – и вас приглашаю к размышлению.

Ну, вот, например…

Замечаю, как органично теперешние пастыри интегрируют в свое служение достижения современных технологий. Пока я ковыряюсь в настройках телефона, пытаясь мучительно понять, почему с главного экрана пропала ссылка на мой телеграм-канал, священник нашего собора, который на двадцать лет меня младше, при помощи ИИ составляет лекцию о богословии Вселенских соборов (это реальная вчерашняя ситуация). Мир проповеди в виртуальном пространстве, христианские GPT-чаты, VR-очки, переносящие тебя в Сионскую горницу в день схождения Святого Духа на апостолов… Все это – ваше будущее, дорогие молодые пастыри, и как я вам завидую…

Или:

Наблюдая за сегодняшними священниками, вижу, как легко им дается общение с молодежью, которую я, несмотря на то что у меня семь детей, не очень понимаю и от этого побаиваюсь. Я по-хорошему завидую нынешним пастырям, которым нипочем все эти общественные, нравственные, этические, богословские и прочие вызовы современности, от которых нас, старшее поколение, бросает в холодный пот.

А какие прекрасные возможности для проповеди, для пастырства открываются благодаря всем тем знаниям, которые сегодня стали доступны… От исследований по библеистике, богословию и церковной истории (это – для проповеди) до психологии (это – для пастырства).

Современный священник, как мне кажется, имеет то неоспоримое преимущество, что он на многие вещи смотрит свободнее и спокойнее, чем священники прежнего поколения. Это о толерантности в хорошем смысле этого слова, о принятии людей во всем их многообразии и сложности, без готовых схем и шаблонов. А еще это о более терпимом и доброжелательном отношении к разным мнениям.

Сама религия – и это важно, как мне кажется, – все больше перестает пониматься как система обрядов. А понимается как пространство выстраивания отношений с Богом, как то место, где вырастает и формируется личность.

И вот тут у современного священника я бы перехватил мяч. Мне кажется, что порой нынешнему поколению людей, и пастырям в том числе, не хватает основательности, глубины, серьезности. Клиповое мышление и вообще интернет-мышление не настраивает на долгий и вдумчивый диалог с книгой, приучает потреблять информацию так же легко и походя, как сегодня молодежь потребляет фастфуд…

Я сравниваю свое поколение с поколением, о котором прочитал в этой книге, и думаю…

Какая же интересная и яркая жизнь была у этих ребят до семинарии! Мне почему-то кажется, что наша была более блеклой, серой и скучной. А с другой стороны, не получается ли так, что молодежь, выросшая в благополучных и комфортных условиях, слишком зависит от этих условий? И не могут ли для нее такие вещи, как денежный достаток, успех, где-то встать на первые места и заслонить то главное, к чему призван пастырь: служение Богу и людям?..

Думаю, у многих ребят жизнь до семинарии, возможно, была действительно ярче и благополучнее, но и выбор в пользу священства в нашем мире сделать сложнее и ответственнее, чем тогда, когда в общем порыве все пошли в Церковь, когда крестили стадионами. В каком-то смысле выбор сегодняшних семинаристов требует большей веры и большей решимости.

Много, много мыслей обо всем этом.

Огромное спасибо всем студентам, которые честно и ярко рассказали о том, как Господь направлял их и привел к служению Церкви. И самые теплые слова в адрес их педагога и автора книги Анны Ершовой.

С любовью, ваш

протоиерей Константин Пархоменко

От автора

Помню, как страшно мне было проводить первое занятие в духовной академии. Я приоткрываю тяжелую дубовую дверь и вижу ряды одинаковых серьезных молодых людей в черных подрясниках… Каково это – «простой женщине» встать у кафедры и бодрым голосом что-то им вещать? Тем более мой предмет далеко не основной – я рассказываю о Церкви в информационном поле. А вдруг они будут смотреть на меня с пристрастием, оценивающе – кто это вообще такая? А вдруг они, наоборот, будут смотреть не на меня, а в свои телефоны и ноутбуки, и как тогда воздействовать, чтобы слушали? Ведь по моему предмету всего-навсего зачет… Да и вообще, завтра они будут священниками, и я к ним, возможно, приду на исповедь!

Вот первые, да и, не скрою, одолевающие меня в начале каждого семестра мысли. Такие похожие внешне, в «форме», аккуратно стриженые: каждый раз это был квест – запомнить их по именам хотя бы к концу полугодия. Хорошо, что садились они всегда на одни и те же места, это упрощало запоминание.

Сколько же озарений, разочарований и удивления я получала, общаясь с этими ребятами!1 Именно в духовной академии я поняла, что первое впечатление может быть кардинально ошибочным. Кто-то выглядел нахальным, а на самом деле был беззащитным. Кто-то виделся простоватым, а оказывался интересным и продвинутым. Кто-то считался медийным, вел свой телеграм-канал, а на занятиях спал. Кто-то тихо сидел на задней парте, пока не получал творческое задание, в котором мог проявить себя. Каждая группа – отдельное путешествие. Каждый раз по истечении семестра ребята становились мне почти родными.

25 черных подрясников, вежливых глаз, четких личных границ, которые одни никогда не нарушали, а другие с доверчивостью открывали после первого теплого слова. Целый мир, куда приглашаю заглянуть и вас, вместе со мной приоткрыв дверь старейшего духовного учреждения Русской Православной Церкви – Санкт-Петербургской духовной академии.2

«Полгода отучусь и уйду». О том, что нет ничего более постоянного, чем временное

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

аспирант, старший фотограф отдела по информации и связям с общественностью СПбДА. Приехал в Петербург шесть лет назад поступать после Новгородского духовного училища. Женат, воспитывает дочь.

Наверное, половина студентов Санкт-Петербургской духовной академии поступила сюда из-за красивых фотографий на сайте. Я не шучу. Мне действительно ребята говорили, что, выбирая, в какую семинарию идти, листали фото в интернете и захотели именно в Санкт-Петербург.

Меня тоже работы академических фотографов восхищают, если честно. Подмечать детали, брать разные планы, видеть красоту в каждом… Да что там говорить, едва я случайно попадаю в академии в кадр – это всегда оказывается лучшей фотографией последнего времени и тотчас публикуется в моих соцсетях.

Автор многих фото, а также «папа» и «гуру» всех этих фотографов – Сергей Алексеев, старший фотограф пресс-службы3, скромный человек, аспирант первого года обучения, да к тому же семьянин.

Помню, поначалу я часто спрашивала у ребят, не сложно ли им 24 на 7 жить в академии: богослужения, учеба, послушания… Однажды я задала этот вопрос Сергею, привычно собираясь посочувствовать. Он в тот момент, впрочем, как и обычно, не разгибался от работы за компьютером, слушая вполуха, что происходит вокруг. Так как весь этот сонм фотографий надо же еще отобрать, обработать и грамотно сохранить.

«Сложно? – удивился Сергей, даже оторвавшись от экрана, что вообще-то случалось редко. – Да ну, что вы. Знаете, после года армии и трех лет в монастыре…»

Впрочем, давайте по порядку.

Играли в батюшек

В алтарь меня никто не звал. Удивительно, но я сам просился. Причем много раз. А мне каждый раз наш священник отвечал: «Подожди, подожди, не торопись».

У меня три брата, со старшим четыре года разницы, с младшим – семь. Жили мы в Новгородской области, в небольшом городе Сольцы. Родители водили нас в церковь, но не заставляли. Мы со старшим братом и сами иногда приходили, на паперти сидели, деревья разглядывали, бегали, как все дети. А дома могли сделать из занавесок себе фелони, из лампадок – кадила и играть в батюшек.

Когда мне исполнилось лет одиннадцать или двенадцать, я снова подошел к священнику нашего храма с просьбой взять в алтарь. И тут он уже согласился. Не знаю, почему у меня такое желание возникало, но не хочется этому какое-то высокодуховное значение придавать. Скорее привлекала внешняя сторона: как батюшка ходит, кадит ароматным дымом, поет… Я стал постепенно воцерковляться, знакомился с житиями святых. Мне очень нравилась история сорока Севастийских мучеников, такая героическая! Да и многие другие святые нравились – Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Я вам так скажу: лет в двенадцать я лучше знал жития святых, чем сейчас. Честно.

Я ходил по своей школе, всем проповедовал, друзьям рассказывал про святых. Такой юный миссионер. Наверное, первый призыв связать свою жизнь с Церковью я ощутил именно в это время, лет в двенадцать.

Мама даже против выступала: «Гуляй с детьми, зачем в храм все время бегаешь?» А я приходил в храм, и мне все там нравилось.

Мы коврики вытряхивали, кадила чистили, для меня это было как хобби. К тому же бабушки приходские умилялись, конфеткой угощали.

Церковь стала стимулом ко многим вещам. Я старался хорошо учиться в школе. Мне ведь говорили, что священники должны быть образованными, умными. Стал церковнославянский изучать. Надо было читать шестопсалмие в храме, и, чтобы делать это красиво, я тренировался. Захотел петь в хоре и решил пойти в музыкальную школу. Хотел на гитару, но у нас не было такого класса: либо баян, либо флейта. Я выбрал флейту.

А лет в четырнадцать-пятнадцать, как это часто бывает, я познакомился с компанией, интересы сместились, и пыл все время проводить в Церкви поутих.

Зачем юноше бокс

После девятого класса я поступил в колледж в Новгороде. Стал учиться на менеджера по туризму. Поселился в общежитии, приезжал домой на выходных, ходил в храм. Но интерес к Церкви уже ослаб. Бежал туда в основном, когда проблемы возникали.

Мой папа – тренер по рукопашному бою и по боксу. Он преподавал в Сольцах и всю нашу семью тоже привлекал. Боксом я занимался с детства, но это было больше похоже на физкультуру. День начинался со спортивных упражнений, папа вводил это в привычку.

Когда я приехал в Новгород, мне хотелось заниматься чем-то интересным, примкнуть к какой-нибудь компании. И я ничего лучше не нашел, чем пойти в спортивный клуб. Начал заниматься боксом и рукопашным боем, общаться со спортсменами.

Я сейчас не считаю это хорошей историей. Рукопашный бой, бокс – то, чем можно жестко травмировать себя. Лучше вовремя уйти, иначе можно пожалеть. Я три года отзанимался, еще повезло, что у меня длинные руки и своя техника. Люди часто идут напором, бьют, как машины. А у меня была выжидающая техника, но все равно частенько попадало. Я получил первый взрослый разряд по боксу, должен был идти в кандидаты на мастера спорта, но вовремя ушел.

Пригодился ли мне бокс в жизни? К счастью, для обороны не пригодился. Но, возможно, для воспитания характера это было полезно.

Мне и в армии было проще. Там выбирали тех, кто сильнее, и меня сразу сделали командиром отделения. Служил я в космических войсках под Петербургом.

Особо про период с шестнадцати до восемнадцати лет рассказывать нечего. Спорт, учеба, знакомства, компания, соответствующая возрасту. Я не знал, чем конкретно заниматься, только знал, что мне нравится путешествовать.

Если бы мне сказали в то время, что я поступлю в семинарию или буду жить в монастыре, – я бы не поверил.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+15

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе