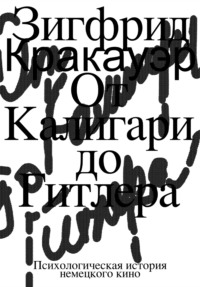

Читать книгу: «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино», страница 2

Однако эти экономические, социальные и политические факторы не могут до конца объяснить бешеную напористость гитлеризма и хроническую апатию в противоположном лагере. Характерно, что многие проницательные немцы до последнего момента не принимали Гитлера всерьез и даже, когда он захватил власть, считали новый режим временной авантюрой. Значит, было что-то необъяснимое в атмосфере немецкой жизни, что-то не выводимое прямо из обстоятельств, находящихся в привычном поле зрения.

Есть всего несколько исследований, которые проливают свет на психологические механизмы, стоящие за врожденной слабостью социал-демократов, неадекватным поведением коммунистов и странными реакциями немецких народных масс48. Франц Нойманн вынужден был объяснять провал коммунистической партии «неспособностью правильно оценить психологические факторы и социологические тенденции, действующие внутри рабочих Германии…». Говоря об ограниченной политической власти Рейхстага, он замечает: «Демократия могла тем не менее выжить – но только если демократическая система ценностей была бы основательно внедрена в общество…»49 Эрих Фромм развивает эту мысль, утверждая, что психологические тенденции немецких рабочих нейтрализовали их политические устремления, что привело к краху социалистических партий и профсоюзов50.

Поведение широких мелкобуржуазных слоев, по-видимому, определилось властным психологическим принуждением. В своей работе 1930 года «Служащие. Из жизни современной Германии» я подчеркивал четко выраженные требования «белых воротничков», немецких служащих, чье экономическое и социальное положение на деле граничило с положением рабочих или было даже еще хуже51. Хотя эти нищие мелкобуржуазные слои не могли больше надеяться на буржуазный достаток, они презрительно отвергали любые доктрины и идеалы, которые больше подходили их бедственному положению, и упрямо занимали позицию, давно потерявшую под собой реальную почву. Следствием этого явилась психологическая неприкаянность, они хватались за пустоту, укреплявшую в них психологическую косность. Поведение мелкой буржуазии было просто удивительным. Мелкие лавочники, торговцы и ремесленники были так обижены и оскорблены, что отказывались хотя бы частично приспособиться к обстоятельствам и вместо того, чтобы понять, что в их прямых интересах сотрудничество с демократами, подобно служащим, предпочли посулы нацистов. Их тяга к нацистам была чисто эмоциональной – трезво оценить факты они не желали.

Словом, за обозримой историей экономических сдвигов, социальных нужд и политических махинаций бурлит незримая история психологической жизни немецкого народа. Обнажение ее при помощи немецкого кинематографа поможет понять, почему Гитлер шел к власти и почему он ее захватил.

Архаический период

(1895–1918)

Глава 1

Мир и война

Только после Первой мировой войны немецкий кинематограф заявил о своих художественных возможностях. Всё, что происходило в немецком кино прежде, принадлежало предыстории, архаическому периоду, который сам по себе не представляет интереса. Тем не менее им нельзя пренебречь. В течение этого периода – главным образом в военные годы – сложились те специфические обстоятельства, которые обусловили удивительный расцвет немецкого фильма после 1918 года.

Если обратиться к фактам, то немецкий кинематограф возник в 1895 году, когда в берлинском мюзик-холле «Винтергартен», за два месяца без малого до первых публичных демонстраций Люмьеров, братья Складановские показывали свой «биоскоп» – иначе говоря, несколько снятых сцен, спроецированных на экран при помощи ими же сконструированного кинопроектора52. Однако это начинание не имело важных последствий: ведь до 1910 года в Германии еще не было собственной кинопромышленности. Итальянские, американские, французские фильмы – среди них картины Мельеса – завоевывали расположение у зрителей первых передвижных проекционных аппаратов, после 1900 года просачивались в ярмарочные павильоны, а затем перебирались на экраны примитивных кинотеатров, которые уже появлялись повсеместно53. Во французском фильме 1902 года «Гордость нищего» изображался благородный парижский нищий, который, вызволив даму из беды, с презрением отвергал предложенные ею деньги, так как перед этим она заподозрила его в воровстве54. Эти картины с высоконравственными установками соперничали с порнографическими лентами, которые, конечно, не исполняли своих зазывных рекламных обещаний. В течение 1906–1908 годов метраж фильмов постепенно увеличивался, а словесные пояснения уступили место надписям. Благодаря подобным нововведениям кинотеатры в эти годы росли как грибы, а вместе с ними и немецкие кинопрокатчики55.

Среди местных продюсеров тех лет выделялась внушительная фигура Оскара Местера, который без лишней скромности упоминает в автобиографии все свои достижения56. Деятельность Местера сначала протекала в скромной берлинской студии на Фридрихштрассе, позднее превращенной в штаб-квартиру низкопробных и беззастенчивых постановщиков. Местера отличали жадная любознательность первооткрывателя и желание пустить в ход каждое нововведение. В то время, когда крупный план был еще в новинку, одна из его ранних комедий перемежала длинные кадры женщин-велосипедисток с крупными планами их ног, вертящих педали, – прием, предвосхищавший излюбленные ухищрения немецкой камеры57. Тот же Местер ввел моду на «звучащие фильмы». Родившись во Франции и Америке, эта разновидность картин расцвела пышным цветом в Германии примерно в 1908–1909 годах. Облаченный в театральный костюм тенор снимался перед разрисованным холстом, стараясь, чтобы движения губ совпадали с песенкой, льющейся из спрятанного граммофона. Помимо сцен из популярных опер, народных песен и музыкальных пародий публика могла послушать Отто Ройтера, несравненного короля кабаре, чьи песенки под флером добродушного юмора скрывали горькую критику жизни. Такие «звучащие фильмы» показывались в Париже на Всемирной промышленной выставке еще в 1900 году, но из-за дороговизны и сложности производства они не прижились58. Германия встретила эти фильмы с особым интересом потому, что любые музыкальные жанры издавна имели в ней успех.

В те годы фильм своими манерами напоминал мальчишку-беспризорника, и это невоспитанное создание привольно произрастало среди самых низких общественных слоев. Кинематограф прельстил многих немцев, прежде никогда не заглядывавших в театр; других экран переманил к себе из театрального зала. В 1910 году театр провинциального городка Хильдесхайм сообщал о том, что потерял половину тех зрителей, которые прежде покупали три разновидности самых дешевых мест. Варьете и цирк жаловались на то, что ими пренебрегают59. Привлекая к себе молодых рабочих, продавщиц, безработных, бродяг и людей неопределенного социального положения, кинотеатры пользовались весьма дурной славой. Они предоставляли кров беднякам и убежище влюбленным парам. Иногда в такой кинотеатр забредал и какой-нибудь шалый интеллигент.

Во Франции свобода фильма от культурных уз и интеллектуальных предрассудков способствовала преуспеянию таких художников, как Жорж Мельес или Эмиль Коль, в Германии же природу кино долго не понимали. Затем, после 1910 года, под влиянием движения, которое началось во Франции, эта свобода исчезла. Семнадцатого ноября 1908 года новоявленная французская кинокомпания Film d’Art выпустила «Убийство герцога Гиза», ходульный фильм, сыгранный актерами Comédie-Française под музыку Сен-Санса60. Он явился первой ласточкой в бесчисленной череде фильмов, которые ошибочно были признаны произведениями искусства, поскольку, отмахиваясь от подлинно кинематографических средств выражения, подражали театру и переносили на экран прославленные литературные образцы. Италия последовала французскому примеру, и даже американский экран одно время с охотой использовал знаменитых актеров в знаменитых пьесах.

Те же самые процессы протекали в Германии. Интеллектуальный мир театра – режиссеры, актеры и драматурги, – еще недавно презиравшие своего низменного собрата, понемногу проникались интересом к кинематографу. Эту перемену настроений можно отчасти объяснить миссионерской, ревностной деятельностью Пауля Давидсона, активного пропагандиста раннего немецкого кинематографа. Пленившись обаянием датской киноактрисы Асты Нильсен, Давидсон упрямо предрекал кинематографу большое художественное будущее. Он возглавил фирму Projektion-A. G. Union и, постепенно скупив многие кинотеатры, занялся выпуском собственных фильмов как раз накануне войны. В целях широкой кинорекламы Давидсон подписал контракт с Максом Рейнхардтом, крупнейшим берлинским театральным режиссером, и в 1911–1912 годах принял участие в основании своеобразной организации, которой вменялось в обязанность наладить связи между постановщиками картин и драматургами61. Перспектива весьма ощутимых преимуществ, конечно, сломила неприязнь многих недавних недругов кинематографа. Молодые актеры из берлинских театров были не прочь подработать на киностудиях. Театральные режиссеры со своей стороны наживались на том, что сбавляли этим актерам жалованье; более того, они не без удовольствия размышляли о том, что теперь театр заманит к себе кинозрителей, которым захочется полюбоваться своими экранными любимцами на сцене62.

Допуск фильмов в царство официально признанных искусств, естественно, сопровождался развитием кинопромышленности. За последние четыре предвоенных года в окрестностях Берлина, в Темпельхофе и Нойбабельсберге, выросли большие киностудии, оснащенные по последнему слову тогдашней кинематографической техники. Передвижные стеклянные стены в студиях позволяли сочетать натурные и павильонные съемки по моде той поры63. Всё сулило радужные и многообещающие перспективы на будущее. Сам Макс Рейнхардт занялся постановкой фильмов. Австрийский писатель и драматург Гуго фон Гофмансталь написал фантасмагорию «Посторонняя девушка» (1913)64, ставшую одним из первых фантастических фильмов, которые скоро прочно войдут в немецкий обиход. Экран исподволь прибирал к рукам все мало-мальски приличные произведения, начиная с комедии Артура Шницлера «Игра в любовь» и кончая старомодным мещанским романом Рихарда Фосса «Ева»65.

Но, как и следовало ожидать, эти старания кинематографа добраться до высокого уровня литературы были по существу ошибочны. Люди театра, по старинке тяготеющие к сценическим способам выражения, не могли постичь непривычные им законы нового кинематографического феномена, а к фильмам относились снисходительно. Они приветствовали их лишь как хорошее средство продемонстрировать возможности актерского искусства – больше того, счастливую возможность популяризации театральных постановок. Значение кинематографа в конечном счете ограничивалось для них сценическими рамками. Летом 1910 года Макс Рейнхардт на двух тысячах метров пленки скрупулезно воспроизвел театральную постановку своей пантомимы «Сумурун», на которой публика умирала со скуки.

Так называемые реформаторы кинематографа (Kinoreformbewegung) – и в их числе учительские союзы, католические общества и всевозможные объединения, преследующие культурные цели, – оказывали аналогичное давление на кинематограф. Начиная с 1912 года ретивые представители этих обществ оправдывали свое существование тем, что изо всех сил противодействовали безнравственным фильмам и объявляли их источником растления молодежи. Эти немецкие сообщества напоминали во многом лиги американских пуритан, но отличались от зарубежных собратьев по духу тем, что с особенной охотой возмущались пренебрежительным обращением большинства постановщиков фильмов с литературными шедеврами66. Еще в 1910 году случилось так, что постановщик фильма «Дон Карлос» самовольно упразднил двух центральных персонажей шиллеровской драмы. Реформаторы кино сочли это преступлением, поскольку каждой экранизации ими вменялось в обязанность сохранить в неприкосновенности первоисточник. Возникает вопрос: неужели эти образованные буржуазные болтуны рьяно защищали Шиллера во имя искусства? Вряд ли. Классическая литература пользовалась внушающим благоговение авторитетом, и, защищая ее неприкосновенность, эти говоруны потворствовали истинно немецкому стремлению служить властям предержащим. Донимая кинопромышленность своими культурными претензиями, реформаторы фильма пережили войну и, облекая свои памфлеты в метафизическую болтовню, продолжали клеймить то, что, по их мнению, представляло халтуру на экране.

По счастью, их попытки облагородить кинематограф, затянув его в пучину театра и литературы, вызвали скептическое к себе отношение кинематографистов и, естественно, встретили безучастие публики. Экранизацию «Сумурун» зритель ругал за полное отсутствие деталей и крупных планов, которые можно было увидеть в любом, даже среднем фильме. Обескураженный этим недовольством, немецкий поэт Эрнст фон Вольцоген перестал засыпать студии своими сценариями, ссылаясь на то, что публике нравится только банальщина. Этим высокопарным экранизациям она и вправду предпочитала поток «исторических» фильмов и мелодрам, где весьма примитивно разрабатывались популярные сюжеты. От большинства тогдашних фильмов до нас дошли только названия и, может быть, отдельные кадры; тем не менее можно предположить, что напоминали они упражнения школьника, не научившегося ясно выражать свои мысли.

В 1913 году у немцев появился первый детективный фильм, жанр, явно вдохновленный французскими cine-romans67, которые прижились в Америке военных лет68. Первым немецким профессиональным сыщиком, кочевавшим из фильма в фильм, стал Эрнст Райхер. Он изображал остроглазого Стюарта Уэббса в каскетке, с неизменной трубкой в зубах, и был состряпан по образу и подобию Шерлока Холмса. Эрнст Райхер пользовался невероятной популярностью и незамедлительно породил дублеров, тщетно, впрочем, пытавшихся его перещеголять. Они звались «Джо Дибс» или «Гарри Хиггс», поддерживали лучшие отношения со Скотланд-Ярдом, выглядели образцовыми джентльменами и с достоинством носили английские имена69.

Но примечательно вот что: если французы и американцы весьма преуспели в создании национального двойника героя Конан Дойла, немцы мыслили великого сыщика только англичанином. Это объясняется тем, что классический детектив – показатель уровня либеральной демократии. Ведь он, единолично действующий сыщик, своим разумом разрывающий паутину иррациональных сил и с достоинством торжествующий над темными инстинктами, выступает настоящим героем цивилизованного мира, который верит в могущество просвещения и индивидуальной свободы. Не случайно в наши дни полицейский детектив исчезает из кино и литературы, уступив место грубому «частному сыщику»: либерализм, по-видимому, временно исчерпал свои возможности. Поскольку у немцев никогда не существовало демократического режима, они не были в состоянии создать национальный вариант Шерлока Холмса. Но укоренившаяся в их душах восприимчивость к зарубежной жизни позволила им тем не менее насладиться уютным мифом английского великого детектива.

Хотя национальная продукция росла и улучшалась, иностранные фильмы по-прежнему наводняли экраны немецких кинотеатров, число которых по сравнению с 1912 годом значительно увеличилось70. Новый лейпцигский кинотеатр Lichtspiel открылся просмотром итальянского исторического боевика «Камо грядеши», о котором пресса писала так, словно это было грандиозное театральное представление71. К концу довоенного периода всё большей популярностью пользовались датские фильмы. Благодаря таланту Асты Нильсен их психологические конфликты, разворачивающиеся на натуре, волновали немецкого зрителя.

Особенно быстро набирали успех американские вестерны. Киноковбои Брончо Билли и Том Микс покорили сердца немецкой молодежи, которая проглатывала том за томом романы Карла Мая. Невероятные события в них разворачивались на легендарном Дальнем Западе. Эти книги населяли индейские племена, торговцы в крытых фургонах, охотники, бандиты и авантюристы. Четырнадцатилетние подростки читали этот хлам с великим увлечением, что не на шутку озадачивало степенных и благопорядочных взрослых. Самые младшие меж тем обливались слезами умиления, когда благородный индейский вождь Виннету, обращенный в христианскую веру, умирал на руках своего друга Верной Руки, защитника всех обиженных и, конечно же, немца по рождению. Своим простым обхождением, проницательным взглядом, бешеной предприимчивостью и героическими подвигами ковбои американского экрана расположили к себе и многих немецких интеллигентов, которых мучило в жизни отсутствие целей. Поскольку интеллигентская душа металась как больная, она с радостью приветствовала немудреные житейские модели вестерна, где герою предлагался один-единственный выбор существования. Следуя моде, множество студентов в самом начале войны бросились очертя голову добровольцами на фронт. Ими руководили не столько патриотические чувства, сколько страстное желание избавиться от бесплодной свободы и променять ее на полную превратностей жизнь. Они хотели ощущать свою полезность.

Помимо вестернов особой популярностью в те годы пользовались комические фильмы с участием Макса Линдера, Фатти и Тонтолини. Любители немецкого кино, независимо от их социальной принадлежности, весело хохотали при виде этих актеров. Немцы любили этот жанр кинематографического увеселения. Но вот что удивляет: сами немцы не смогли произвести на свет ни одного национального комедиографа, пишущего для кино. Не далее как в 1921 году некий немецкий писатель просто утверждал, что в немецких головах не родятся комические замыслы – эту область, по его мнению, научились мастерски использовать французы и американцы72.

Странную немецкую бездарность в комедийном жанре можно отчасти объяснить особенностью старой «комической». Независимо от того, принимала она форму фарса или нет, ее герой то и дело попадал в ловушки и опасные положения, так что жизнь его целиком зависела от череды счастливых случайностей. Когда он оказывался, к примеру, на железнодорожном полотне, а поезд мчался прямо на него, грозя раздавить, то лишь в последний момент герой оказывался спасенным, поскольку поезд внезапно сворачивал на запасный путь, о котором зритель даже не подозревал. Герой – мягкотелый, довольно беспомощный тип, неспособный обидеть и муху, – переживал различные превратности в мире, где царил случай. Таким образом, комедия сама приспосабливалась к специфическим особенностям экрана – ведь фильм, как никакое другое искусство, способен запечатлевать эти жизненные случайности. То была подлинно кинематографическая разновидность комедии. Заключала ли она в себе какую-то мораль? Да, ту самую мораль, которая защищала трех поросят от серого волка и превращала удачу в преданную союзницу героев фильма. В такой же степени она утешала и бедняков. Подобную комедию – с ее верой в фортуну и с наивным стремлением к обыкновенному счастью – вряд ли могло принять немецкое сознание. Она противоречила традиционным умонастроениям, в которых обесценивалось понятие удачи и возвеличивалась идея рока. Немецкий юмор своеобычен: к иронии и шутке он относится с пренебрежением и отметает беспечных удачников. Особая природа этого юмора заключается в том, что он старается примирить человечество с его трагическим жизненным положением и понуждает не столько смеяться над нелепостями реальности, сколько благодаря смеху понять их роковую неотвратимость. Такие психологические установки, разумеется, плохо вязались с тем отношением к жизни, которое сквозит в каждом персонаже Бастера Китона или Гарольда Ллойда. Более того, между умственными склонностями и телесными движениями есть явная внутренняя взаимосвязь. Немецкие актеры, вероятно, чувствовали, что при своих убеждениях они навряд ли способны бездумно куролесить и озорничать на манер комиков американского экрана.

Началась война. Не только часть немецкой молодежи, но и реформаторы кинематографа уверовали в то, что война придает их серому существованию новый и чудесный смысл. В этой связи любопытно написанное в сентябре 1914 года предисловие Германа Хефкера к его книге о кино и образованных классах общества. В нем превозносится война как верный способ понять благородные устремления кинореформаторов, а заканчивается оно характерным для той поры воинственным дифирамбом: «Пускай она (то есть война) очистит нашу общественную жизнь, как грозовая буря освежает атмосферу. Пускай она позволит нам снова ощутить биение жизни и побудит нас поставить на карту собственное существование, как требует того сегодняшний день. Мирное время больше терпеть нет мочи»73. Хефкер и его присные были в состоянии умоисступления.

В довоенную пору немецкая кинопромышленность действительно переживала тяжелый кризис. Домашняя продукция была столь незначительна, что не могла выдержать соперничества с иностранными фильмами, заполонившими кинотеатры, которые, казалось, росли только для того, чтобы поглощать приток зарубежных лент. Немецкий рынок был наводнен произведениями братьев Пате и Гомона, а датская кинокомпания Nordisk уже почти пустила по миру Projektion-A. G. Union Давидсона74.

Война разом изменила это удручающее положение и освободила отечественную кинопромышленность от бремени иностранной конкуренции. Как только закрыли границу, Германия стала безраздельно принадлежать немецким продюсерам, которые теперь ломали себе голову, как своими силами удовлетворить нужды внутреннего рынка. А они были огромны. Кроме городских кинотеатров бесчисленные военные передвижки, кочующие в прифронтовой полосе, требовали поступлений свежих картин. Накануне войны закончилось строительство огромных и хорошо оборудованных киностудий, так что режиссерам было где развернуться. Начался промышленный бум, и новые кинокомпании стали расти как грибы. Согласно более или менее надежным данным, с 1913 по 1919 год число этих компаний возросло с 28 до 245. Кинотеатры процветали и становились роскошными. Наступило время бешеных доходов, и кинематограф стал постепенно привлекать внимание мелкой буржуазии75.

Таким образом, немецкому кино представился уникальный случай: оно обрело независимость, и отныне ему не нужно было конкурировать с иностранной продукцией, чтобы сводить концы с концами на рынке. Естественно предполагать, что при таких благоприятных обстоятельствах Германия могла бы создать собственный кинематограф, отмеченный подлинным национальным своеобразием. Добились же этого другие страны. Как раз в военные годы создавали американский кинематограф Д. У. Гриффит, Чаплин и Сесил Де Милль, тогда же самоопределялось шведское кино.

Но в Германии происходили совсем иные процессы. В октябре 1914 года Местер заменил предвоенную хронику братьев Пате, Гомона и Эклера еженедельными кинорепортажами, в которых различные военные события показывались в документальных кадрах. Эта кинохроника распространялась как в нейтральных странах, так и в самой Германии, а в придачу показывались и инсценированные пропагандистские фильмы, где статисты, переодетые в английские мундиры, сдавались доблестным немецким войскам. Правительство поддерживало начинание Местера, считая, что нет лучше способа поднять в народе воинственный дух. Чуть позже в военные годы по приказу высшего командования операторы отправлялись прямо на места сражений и добывали впечатляющий материал, служивший вдобавок и историческим свидетельством. Одна такая хроника, снятая с подводной лодки и подробно изображающая, как потопили корабли противника, приобрела большую известность76. Но не одни немцы действовали так. Под тем же углом французы рассматривали полезность кинохроники и не менее активно воплощали свои замыслы77.

Что касается художественных фильмов, то экраны заполонили патриотические драмы, мелодрамы, комедии и фарсы – весь этот хлам с полковыми невестами, развевающимися флагами, офицерами, рядовыми, возвышенными чувствами и казарменным юмором. Когда в середине 1915 года стало очевидно, что веселая война затянулась надолго, и кто в ней возьмет верх – неизвестно, публика, конечно, стала воротить нос от этой «патриотической» стряпни. Тогда кинематограф обратился к развлекательным темам. Картины, спекулирующие на патриотических мотивах, уступали место фильмам, сосредоточивающим свое внимание на жизни мирного времени. Получая фильмы, отвечающие их традиционным вкусам, люди по-своему приспосабливались к затянувшейся войне.

В те годы ставилось множество комедий – экранизаций известных театральных пьес, где играли популярные драматические актеры Берлина. В этих комедиях действовали штампованные герои, такие, как прусский офицер или молоденькая девушка, а занимались они легкомысленной любовной игрой. Подобными пустяшными комедиями начинал свою ослепительную карьеру Эрнст Любич. Не довольствуясь мелкими ролями в классических драмах, он, актер театра М. Рейнхардта, отличавшийся лукавым и живым юмором, стал исполнять роли комических персонажей в различных кинофарсах. В одном из них он изображал еврея-приказчика в берлинской лавочке; его ежеминутно хотели уволить, а он в конце концов женился на хозяйской дочке. Скоро Любич пристрастился к постановке таких комических одночастевок. И хотя при нацистском режиме Кальбус ругал Любича за то, что тот изображал «пронырливость, абсолютно чуждую арийской натуре», это не коробило немецких зрителей, и они простодушно наслаждались искусством Любича – актера и режиссера78.

Война не вдохнула жизнь в немецкий кинематограф, как и не помогла рождению его новых жанров. Исключение, пожалуй, составляет серия дешевых многосерийных фильмов с участием любимцев публики Ферн Андра и Эрны Морена79. Немецкие кинематографисты продолжали разрабатывать драгоценные жилы, открытые довоенными первопроходцами, но в лучшем случае создавали новые вариации на старые темы. Порой они по наитию хватались за какой-нибудь литературный источник и по многу раз экранизировали его. В эти годы кинематограф возродил к жизни уже вышедшие из моды романы Германа Зудермана80. В них были драматическое напряжение, хорошие роли и буржуазный взгляд на мир. А отличались они изобилием реалистических деталей и старательным изображением меланхолических восточнопрусских ландшафтов. Всё это привлекало продюсеров и в последующие годы.

Лишь к концу войны произошли события, которые ознаменовали рождение национального немецкого кинематографа. Естественно, что это произошло не само по себе – моменту рождения предшествовал длительный этап подготовки. И хотя прежняя кинематографическая практика не отличалась художественными взлетами и не радовала блестящими результатами, тем не менее благодаря ей сложились традиции, без которых финальный прорыв был бы невозможен.

Серьезным вкладом довоенного и военного кинематографа явилось то, что он взрастил для будущего целое поколение актеров, операторов, режиссеров и техников. Некоторые из этих ветеранов продолжали потом работать при Гитлере; скажем, выдающийся немецкий режиссер Карл Фрёлих, не погнувшавшийся занять высокий пост в нацистской кинематографии. Фрёлих начинал осветителем на одной из первых киностудий Местера, потом вертел ручку камеры, а примерно в 1911 или 1912 году начал ставить фильмы81. Многие другие режиссеры пробавлялись постановкой примитивных картин, давно и заслуженно забытых. Они учились на собственных ошибках. Эмиль Яннингс – впоследствии тоже занявший видное место в нацистской кинематографии – так пишет о своем кинодебюте: «Когда я впервые увидел себя на экране, это произвело на меня убийственное впечатление. Неужели я действительно выглядел таким болваном?»82

Яннингс был одним из многих актеров, овладевших мастерством в годы архаического периода. Позднее они превратились в своеобразную «постоянную труппу» немецкого кино. В самом деле, персонажи любого фильма, выпущенного в Германии, непременно исполнялись членами этого актерского цеха, который, несмотря на постоянный приток новобранцев, сохранил свою гвардию. В то время когда Голливуд пестовал своих звезд, мало заботясь об актерском ансамбле в фильме, а русское кино нередко использовало типажей-непрофессионалов, немецкое кино держалось на неизменной актерской группе – на превосходно вышколенных мастерах, которые легко приспосабливались к любым переменам стиля и моды83.

В прошлом, ставшем сегодня историей, встретить актера, похожего на современного ему зрителя, было совершенно невероятным делом. Прежняя наша жизнь теперь как бы хранится в архивах, и мы, не осознавая этого, ушли далеко вперед. Не предшественники Вернера Крауса или Альберта Бассермана, но сами они господствовали на немецком экране военного времени – лица, неумолимо удаленные от сегодняшнего дня. Одной из их коллег была Хенни Портен, которая – редкий случай для тех лет! – начала свою кинематографическую карьеру, не имея сценического опыта. Примерно с 1910 года эта жизнерадостная блондинка, восторженно признанная идеалом немецкой женщины, пользовалась большой популярностью у публики, играя с одинаковой легкостью комические и трагические роли, неотесанных крестьянских жен и чувствительных дам84. Другой примечательностью тех незапамятных дней был Гарри Пиль, прозванный германским Дугласом Фэрбенксом. На экране он появился в разгаре войны, исполнив главную роль в фильме «Под жарким солнцем», где даже львы (из гамбургского зоосада Гагенбека) не могли устоять перед его дьявольским обаянием85. С первых шагов Гарри Пиль демонстрировал верность той кинематографической маске, которую ему предстояло создать в будущем, – маске рыцарственного сорвиголовы, который отважно сокрушает хитрых преступников и спасает невинных девиц. Облаченный в вечерний костюм, он являлся живым воплощением девичьих грез – безукоризненным джентльменом, а излучаемое им мальчишеское обаяние было сладеньким, как раскрашенные леденцы на палочках, которые на европейских ярмарках одинаково нравятся детям и пресыщенным снобам. Его фильмы больше дышали черно-белыми прописями бульварного чтива, нежели отражали психологические конфликты. Трагические развязки заменялись в них благополучными концовками, и картины эти представляли собой немецкий вариант англо-американского «триллера». На фоне мрачных «художественных» картин эта забавная и приятная чепуха выглядела обособленной.

Самой очаровательной актрисой этого раннего периода была датчанка Аста Нильсен. После многолетних театральных триумфов она дебютировала на экране в 1910 году в картине «Бездна», которую поставил супруг Асты Нильсен Урбан Гад на копенгагенской студии Nordisk86. Этот фильм, необычайно длинный для того времени, не оставил по себе никаких следов, кроме восторженного отзыва какого-то рецензента об игре Асты Нильсен – знак того, что она была предназначена для кинематографа. Уверенный в блистательном будущем Асты Нильсен, Пауль Давидсон предложил ей баснословные гонорары и прекрасные условия для работы, если она позволит его кинокомпании Union распоряжаться ее талантом по своему усмотрению. Аста Нильсен согласилась, переехала в Берлин и с 1911 года начала сниматься в фильмах, которые имели в годы войны такой успех, что и французские, и немецкие солдаты украшали свои блиндажи ее фотографиями. То, что они чувствовали только смутно, Гийом Аполлинер выразил в патетической тираде: «Она – это всё. О ней грезит пьяница, о ней мечтает одинокий мужчина. Она смеется, как ополоумевшая от счастья девчонка, а в глазах ее столько нежности и знания жизни, что даже не надо говорить о ней», и т. д.

Бесплатный фрагмент закончился.

Начислим

+17

Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.

Участвовать в бонусной программе