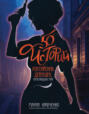

50 историй российских девушек, изменивших мир

Текст

Перейти к аудиокниге

Ваш доход с одной покупки друга: 63,90 ₽

- Объем: 190 стр. 64 иллюстрации

- Жанр: биографии и мемуары, истории из жизни

Наталья Андросова

1917–1999

Стала принцессой-мотогонщицей

Тале Андросовой было 17 лет, когда она узнала большую и опасную семейную тайну.

На дворе 1934 год. Наташа, или Тали, как звали ее дома, живет вместе с мамой и папой в скромной полуподвальной квартире на Арбате. Она увлекается спортом и работает, словом, ведет жизнь обычного советского молодого человека. И вот однажды на дне корзины с бельем находит старинную групповую фотографию мужчин и женщин в красивых одеждах. В памяти девушки на миг оживает смутное воспоминание: неужели она когда-то видела этих людей?..

На прямой вопрос дочери мать дала столь же прямой ответ. Наталья Николаевна Андросова узнала, что рождена княжной Натальей Александровной Романовской-Искандер. Ее дедушка – великий князь Николай Константинович, а прапрадедушка – сам император Николай I. Родилась она в дедушкином дворце в Ташкенте. Дедушку расстреляли большевики, а отец, примкнув к белым, уехал навсегда за границу. Мать, Ольга Иосифовна, в 1924 году второй раз вышла замуж за ответственного служащего по финансовой части Николая Андросова и переехала в Москву. Отчим вписал детей в паспорт как собственных, дал им свое отчество. В 1929 году семья перебралась в подвал на Арбате, где прожила до 1970 года.

Сказать, что в 1930-е годы такая правда была опасной, – ничего не сказать. Девушку могли посадить в тюрьму, отправить в лагерь или расстрелять. Поэтому Тали приняла историю семьи к сведению и продолжила жить дальше под отчеством и фамилией отчима.

Наталье не суждено было стать княжной в Российском государстве, жить в дедушкином дворце в Ташкенте. Но в реальной жизни она превратилась в настоящую королеву… мотогонок. Спортивная и активная Тали любила скорость: «Я всегда была рисковым человеком… В детстве сумасшедше скакала на лошадях, потом занималась в мотоциклетном клубе». И, конечно, не смогла проигнорировать предложение известного мотогонщика, искавшего партнершу для «Гонок по вертикали». Результат: в конце 1930-х после упорных тренировок Наталья Андросова начала выполнять трюки на вертикальной стене в парке Горького.

Случайно выжившая после революции родственница царей Романовых стала мотогонщицей. Иногда за день у нее было до 20 заездов. За выступления хорошо платили, так что у девушки появились свободные деньги.

На время Великой Отечественной войны гонки прекратились. Тали пересела на военные автомобили. «Днем я возила хлеб на передовую, ночью – снег из Александровского сада для строительства оборонительных заграждений на подступах к Москве. В свободное время тушила “зажигалки” на арбатских крышах», – вспоминала Наталья, имея в виду зажигательные бомбы.

После войны советская княжна-мотогонщица вернулась к своему железному коню и стала городской знаменитостью, музой и подругой поэтов-шестидесятников. Времена изменились, можно было и рассказать кое-кому о своем происхождении. Друзья из творческой среды называли Наталью «Княжной». Она общалась и заводила романы с известными советскими поэтами. Андрей Вознесенский ей посвятил яркое стихотворение «Мотогонки по вертикальной стене»:

Заворачивая, манежа,

Свищет женщина по манежу!

Краги —

красные, как клешни.

Губы крашеные – грешны.

Мчит торпедой горизонтальною,

Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!

Щеки вдавлены, как воронка.

Мотоцикл над головой

Электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.

Ах, дикарочка, дочь Икара…

Наталья работала в своем аттракционе до 1967 года. Получила звание мастера спорта СССР. Как только ей исполнилось 50, ушла из спорта. Говорят, это произошло из-за небрежно брошенной кем-то фразы: мол, женщина в ее возрасте уже старуха. Так или нет, достоверно неизвестно. Но мотогонки – травматичный вид спорта. Таля десятки раз ломала кости, как-то раз очень серьезно повредила колено.

Благодаря внутренней силе Наталья Андросова прожила долгую жизнь. После распада Советского Союза женщине даже удалось впервые встретиться с дальними титулованными родственниками.

Участники встречи потом вспоминали, как в зале появилась бойкая старушка на костылях. Тали была одета скромно, но Романовы все равно сразу поняли – своя: так сильно видны были в ней фамильные стать и благородство.

В возрасте 80 лет Наталья Андросова посетила могилу отца во Франции. В 1998 году присутствовала при перезахоронении останков императора Николая II, его семьи и слуг в Санкт-Петербурге.

Зинаида Ермольева

1897/1898–1974

Изобрела первый отечественный антибиотик

Юная Зина Ермольева любила две вещи – медицину и музыку Чайковского. Трагическая смерть великого композитора от холеры до глубины души поразила девушку. Наверняка можно было спасти гения! Если бы она родилась на 30 лет раньше, то точно нашла бы способ сохранить Чайковскому жизнь!

Но Зинаиде не нужно было отправляться в прошлое за лекарством. В будущем она его сама изобретет. И это станет не единственным ее открытием.

Она появилась на свет в семье казачьего старшины и воспитывалась в доме, где царили строгость и дисциплина. В школе училась блестяще и, окончив с золотой медалью Мариинскую женскую гимназию Новочеркасска, в 1915 году успешно поступила на медицинский факультет Донского университета, который окончила в 23 года. Со второго курса уже стало понятно, что микробиология станет делом всей ее жизни.

Получив диплом и погрузившись в науку, Зина Ермольева вплотную занялась изучением холеры, открыв светящийся холероподобный вибрион. Позже его назовут в ее честь. В 1922 году, когда Зинаиде было 24 года, в Ростове-на-Дону произошла вспышка холеры, и она чуть не умерла тогда. Как истинный ученый, во имя науки девушка поставила на себе опасный опыт: выпила воду с возбудителями страшной инфекции, чтобы понять, как развивается болезнь.

«Опыт, который едва не кончился трагически, доказал, что некоторые холероподобные вибрионы, находясь в кишечнике человека, могут превращаться в истинные холерные вибрионы, вызывающие заболевание», – записала она потом в дневнике наблюдений. Вскоре после ее эксперимента был разработан и стал широко применяться способ хлорирования воды, пресекающий распространение холеры.

Карьера молодой ученой в медицине была успешной. В возрасте 27 лет она возглавила отдел биохимии микробов в Биохимическом институте Наркомздрава РСФСР в Москве. Ей суждено было обогатить мировую науку несколькими серьезными открытиями и разработками.

В 1939 году ее направили в командировку в Афганистан. Там с группой коллег ею был создан препарат, за разработку которого она получила звание профессора. Лекарство было очень эффективно во времена эпидемий холеры, дифтерии и брюшного тифа. Она защитила докторскую диссертацию и вместе со своими коллегами предотвратила масштабную эпидемию холеры, надвигавшуюся на Советский Союз из Афганистана.

Во время Великой Отечественной войны Зинаида продолжала сражаться с холерой: защитила от эпидемии Сталинград. В разгар кровопролитной битвы она и ее сподвижники-коллеги провели в осажденном городе тотальную дезинфекцию. В подвале полуразрушенного дома эпидемиологи наладили выпуск бактериофага (вируса, проникающего внутрь бактерии и убивающего ее), который раздавали жителям Сталинграда. Ежедневно препарат получали 50 000 человек.

В 1942 году там же, в Сталинграде, Ермольева сотворила еще одно чудо: из плесени, соскобленной со стен бомбоубежища, создала первый отечественный антибиотик – пенициллин-крустозин ВИЭМ.

Страшно подумать, но всего 80 лет назад люди умирали от заражения крови, получив мелкую ранку, ожог или порез. Во время войны новое лекарство спасло множество жизней. Пенициллин Ермольевой задерживал рост микробов, вызывавших заражение крови, воспаление легких и гангрену. Вскоре антибиотик пошел в массовое производство – и тоже при ее активном участии.

После войны «Госпожа Пенициллин», как ее называл нобелевский лауреат Говард Флори, продолжила заниматься наукой. В 1945–1947 годах она возглавила Институт биологической профилактики инфекций, на базе которого в 1947 году был создан ВНИИ антибиотиков. Здесь она заведовала отделом экспериментальной терапии. С 1952 года и до конца жизни Зинаида Ермольева возглавляла кафедру микробиологии и лабораторию новых антибиотиков ЦИУВ (ныне Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования).

Она создавала все новые антибиотики, вела активную научную деятельность. Из-под пера профессора Ермольевой вышло более 500 научных работ, шесть из которых – монографии. Под ее научным руководством выросло не одно поколение молодых коллег, подготовивших 180 диссертаций, в том числе 34 докторских.

Безгранично преданная делу своей жизни, она стала прототипом главной героини романа Вениамина Каверина «Открытая книга», по которому был снят одноименный художественный многосерийный фильм, где героиню сыграла Ия Саввина.

Надежда Плевицкая

1884–1940

Дала новую жизнь народным песням

Надя Винникова родилась в строгой религиозной семье и по-настоящему жила лишь в своем воображении: в перерывах между тяжелым трудом и молитвами всегда находила время помечтать. Дежка (так ее звали дома) с детства знала, что с ней произойдет нечто удивительное. Она окончила два с половиной класса церковно-приходской школы, после чего родители отдали девочку-подростка в монастырь на послушание. Более двух лет девочка пела в монастырском хоре. Но такая жизнь не имела ничего общего с тем, что виделось ей в мечтах.

В 16 лет Дежка случайно попала на цирковое представление. Экзотические звери, клоуны и акробаты в красивых нарядах – все это вдохновило девушку. Она решила стать циркачкой и сбежала с труппой. Правда, в новой роли ей удалось побыть совсем недолго: суровая мать настигла и вернула беглянку.

Зато Надя узнала, чего хочет. Семья отправила ее к родственникам в Киев, и там девушка сначала попробовала силы как хористка, а потом поступила в балетную труппу Штейна, где встретилась с бывшим солистом балета Варшавского театра Эдмундом Плевицким. Он стал ее первым мужем, преподал ей основы хореографии и сценического мастерства. Брак оказался недолгим, но фамилия осталась с ней навсегда.

В Российской империи середины XIX – начала XX века талантливые и предприимчивые люди из разных слоев общества могли преуспеть, стать кем хотелось: художником, артистом, купцом-миллионером. Сначала Надя пела в составе хора, а потом соло, выступала со сцен дорогих ресторанов. В 1909 году на Нижегородской ярмарке ее услышал известный оперный певец Леонид Собинов. При его содействии она начала выступать в Московской консерватории. Через год появились первые граммофонные пластинки с ее песнями. Всего было выпущено более 120 записей.

Плевицкая обладала абсолютным музыкальным слухом и без труда справлялась с самыми сложными сольными партиями. Вскоре сам царь слушал Надины проникновенные песни и даже иногда плакал от звуков ее голоса.

На долгие годы она стала любимой исполнительницей Николая II, он наградил ее прозвищем «курский соловей». После успешных выступлений перед царской семьей в 1911 году артистка заключила контракт на 40 концертов по всей империи. Именно благодаря ей широкая публика услышала такие народные, прежде всего крестьянские песни, как «Лучинушка», «Есть на волге утес», «Ухарь-купец». Ее манера исполнения и репертуар спустя несколько десятилетий найдут свое продолжение в творчестве Лидии Руслановой и Клавдии Шульженко.

В 1914 году Надежда узнала о трагедии: пожар уничтожил почти все родное село. Тогда Плевицкая стала выступать с благотворительными концертами, пересылая погорельцам денежные средства для восстановления домов.

С началом Первой мировой войны, преисполненная патриотическим чувством, Надежда Плевицкая прервала артистическую карьеру и отправилась на фронт, где стала сиделкой в лазарете. Она помогала раненым прямо на поле боя, позже за самоотверженность получила орден Святой Анны.

Грянула революция, вслед за нею Гражданская война. Бывшая царская любимица приняла сторону большевиков, выезжала выступать на фронт. Во время гастролей осенью 1920 года Плевицкая попала в плен к белогвардейцам и познакомилась с генерал-майором, командиром Корниловской дивизии Николаем Скоблиным. С ним-то Надежда Васильевна и покинула Россию.

Во Франции к Надежде пришла вторая волна славы. Бывшие соотечественники тосковали по родине, а песни Плевицкой напоминали о России. Да и сама она скучала по родным краям.

Советские спецслужбы воспользовались желанием певицы вернуться на Родину. В 1930 году она начала сотрудничать с иностранным отделом НКВД. Чекисты пообещали Плевицкой и Скоблину беспрепятственное возвращение домой за участие в устранении одного из белоэмигрантов: генерала Евгения Миллера. Супруги согласились. Операция прошла успешно, но для Надежды закончилась трагически.

В 1937 году Николай Скоблин сбежал из Франции и погиб при таинственных обстоятельствах, а 54-летняя певица была арестована и осуждена французским судом на 20 лет каторги за соучастие в преступлении.

Президент Франции Альбер Лебрен отказался ее помиловать. Надежда пыталась защитить себя в суде, но ничего не помогло.

Резко постаревшая и осунувшаяся женщина уже ничем не напоминала ту девчонку, которая пела в церковном хоре, мечтала о невероятной жизни и была известна как «курский соловей» по всей России. Через два года после вынесения приговора, в 1940 году, Надежда Плевицкая умерла в тюрьме во время оккупации Франции гитлеровцами.

В 2011 году одну из улиц Курска назвали проспектом Надежды Плевицкой.

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽