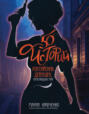

50 историй российских девушек, изменивших мир

Текст

Перейти к аудиокниге

Ваш доход с одной покупки друга: 63,90 ₽

- Объем: 190 стр. 64 иллюстрации

- Жанр: биографии и мемуары, истории из жизни

Элен Гордон-Лазарефф

1909–1988

Создала легендарный журнал Elle

У Элен Гордон, дочери крупнейшего предпринимателя из Ростова-на-Дону, было все, чтобы прекрасно жить в Париже. Отец никогда ни в чем ей не отказывал. Она могла веселиться и проводить время с друзьями. Но это казалось слишком банальным для выпускницы филологического факультета Сорбонны, где она изучала этнографию.

Все ее мысли были поглощены экспедицией в Африку. Там первую белую жещину-исследователя ждало дикое кровожадное племя догонов. Нельзя сказать, что родители были против: отец всегда поощрял интеллектуальные стремления дочери.

В 1935 году началось путешествие по Сахаре и Судану под руководством известного этнографа Марселя Гриоля. Элен изучала тотемизм, местные ритуалы и роль женщин в племенном обществе.

Экзотическое путешествие длилось несколько месяцев. В Париж Элен привезла шокирующие заметки о жизни доселе неизученного племени. Истории из путевого дневника так и просились пойти куда-то дальше. И Элен договорилась о публикации с французской газетой L’Intransigeant. Вдохновленная увиденным, Гордон создала целую серию ярких статей для французского издания, сопровождая публикации отличными репортажными фотографиями, попадавшими сразу на первые полосы газеты. «В логове демонов, пьющих кровь», «Среди пещерных людей Черной Африки», «Дух мертвой женщины бродит меж кустов» – кого в 1930-е годы, да и сейчас, не привлекли бы такие заголовки?

Элен вдруг поняла, что ей очень нравится писать. Она захотела посвятить жизнь журналистике. Ей предстояло преуспеть на этом поприще.

Но если бы не революция 1917 года, не было бы ни заметок из жизни догонов, ни самой Элен Гордон-Лазарефф. Была бы Елена Борисовна Гордон. Дочка Бориса Гордона, одного из самых влиятельных предпринимателей Ростова-на-Дону, да и всей России, она унаследовала бы его состояние и, как тогда говорили, дело: табачную империю, долю в Русском обществе пароходства и торговли, собственную газету – «Приазовский край». Наверное, покровительствовала бы писателям, как ее отец когда-то Максиму Горькому.

Но когда Лене было девять лет, на улицах Ростова начали стрелять. В богатые дома то и дело врывались озверевшие бандиты. Обстановка в городе накалялась, семья спешно покинула Россию. Отец сумел сохранить часть капитала. Благодаря этому Гордоны во Франции жили лучше, чем многие эмигранты.

По возвращении из африканской экспедиции после публикаций в газете Элен активно искала работу журналиста и вышла на главного редактора газеты Paris-soir Пьера Лазарефф (тоже из семьи российских эмигрантов). Пьер поручил ей вести детскую рубрику под псевдонимом Tante Juliette (тетя Джульетта). Элен постоянно предлагала что-то новое для читателей. Спустя четыре года после знакомства харизматичный главный редактор и целеустремленная журналистка поженились.

К концу 1930-х годов над Францией сгустились тучи. С фамилией Гордон-Лазарефф оставаться в оккупированной нацистами стране было нельзя. В воздухе опять повисла тревога. Все повторялось, как в детстве: нужно было быстро собираться и бежать из дома. Опасаясь за свою жизнь, супруги покинули Париж и уехали в Нью-Йорк. Там Элен начала сотрудничать с New York Times и Harper’s Bazaar, освоила тонкости высокой журналистики.

Однажды ей пришла в голову идея создания специального женского журнала: «Я подумала, что было бы интересно сделать для женщин издание, которое держало бы их в курсе не только моды, кулинарии, красоты и декора, но и текущих событий и новостей Парижа, Франции и мира…» Почему бы не назвать его просто и коротко – Elle, то есть «Она»?

После войны Элен вернулась во Францию, где жизнь забурлила с новой силой. Деятельная журналистка поняла, что ее время пришло. Очень быстро она собрала команду, подготовила план будущего издания, придумала для него интересные рубрики и договорилась с дистрибьюторами о распространении. Первый номер журнала появился 21 ноября 1945 года. Он моментально стал фантастически популярен, хотя вышел на бумаге ужасающего качества – другой в послевоенной стране было не найти.

Через 15 лет почти миллион женщин по всей Европе читали Elle. Здесь начали писать про Dior и Saint Laurent, публиковали выкройки, чтобы женщины могли одеваться по моде, и впервые подняли вопросы женской гигиены. Помимо моды и красоты, в журнале освещались важные вопросы культуры, искусства, устройства общества. И это нравилось читательницам послевоенной Европы.

Каждое воскресенье в своем доме в Лувесьен Элен принимала ведущих интеллектуалов и политиков: Франсуазу Саган, Марию Каллас, Марлона Брандо, Ива Монтана, Аристотеля Онассиса, Мартина Лютера Кинга, Франсуа Миттерана и многих других.

А еще у Элен было чутье на таланты. Она открыла десятки будущих звезд моды и поп-культуры.

Брижит Бардо часто вспоминала, как однажды в метро незнакомая женщина протянула тогда еще девочке-подростку свою визитку и сказала: «Позвони мне». Спустя некоторое время будущая великая французская актриса неожиданно для себя проснулась знаменитой, потому что попала на обложку Elle.

Через год после смерти Сталина, в 1954 году, Элен вместе с мужем отправились в Советский Союз. По мотивам их путешествия вышла книга и аудио-пластинка «СССР во время Маленкова», позже в Америке она получила название «Советский Союз после Сталина».

Элен стала настоящим авторитетом в мире журналистики. За стремление к совершенству и безраздельное господство в редакции коллеги даже наградили ее русским прозвищем Tsarine (Царица).

Спустя почти 30 лет правления в мире глянца, в 1973 году, Элен приняла тяжелое решение – уйти. За год до этого от рака умер ее любимый супруг и соратник Пьер. Здоровье самой Элен стало ухудшаться. Попрощавшись с Elle, основательница первого в мире женского журнала уехала в уединенное местечко на юго-востоке Франции и провела там последние годы жизни.

Анна Марли

1917–2006

Вдохновила песней на победу

С первых дней жизни к Анне Бетулинской близко подкрадывалась смерть. Первый раз это случилось, когда она была младенцем. Об этом происшествии девочке позже рассказали мама и няня. На улице стоял ужасный мороз. Мама несла Аню на руках. Ее старшая сестренка плакала и не хотела идти, няня успокаивала девочку. Переодетые в крестьянские одежды женщины с детьми брели по зимней дороге пешком к финской границе. Они бежали из Петрограда, охваченного революцией. Отец обеих девочек Юрий Бетулинский был арестован и расстрелян совсем недавно, и очередь могла дойти до остальных членов семьи.

Их поймал пограничник. Слезы детей растрогали его, Бетулинские пересекли границу. Если бы служака знал, что перед ним стояли аристократы с юга России, потомки Лермонтова, родственники философа Николая Бердяева и бывшего премьер-министра Столыпина!..

Семья добралась до юга Франции. Их домом стал госпиталь для русских моряков. Бетулинские жили точь-в-точь как большинство «бывших» (так называли представителей старого погибшего дореволюционного мира). Аня, как и многие беженцы, училась в школе «Александрино», специально открытой в Ницце для детей эмигрантов из России. Мама пыталась как-то прокормиться, но получалось плохо: до бегства из Петрограда она никогда не работала. С раннего детства Аня с сестрой узнали, что такое тяжелый труд.

Радости были редки…

Верная няня однажды подарила Ане гитару. Мгновенно увлекшись, девочка начала учиться играть. На помощь пришел сосед-казак: в его исполнении она услышала душевные песни России, знакомой только по рассказам. Вскоре ей посчастливилось брать уроки у композитора Сергея Прокофьева.

Анна Бетулинская решила стать артисткой. В 17 лет, окончив школу, она переехала в пригород Парижа Медон, поступила в студию балета Матильды Кшесинской, начала писать песни и выступать в парижском кабаре «Шехерезада». Понадобился псевдоним, чтобы французская публика лучше ее запомнила. Фамилия Марли случайно попалась девушке в телефонной книге.

Про певицу Анну Марли начали писать газеты. В 1936 году ее приняли во французское Общество авторов, композиторов и издателей музыки. А год спустя она получила титул «Вице-мисс Россия» на эмигрантском конкурсе красоты. Анна Марли писала тексты для знаменитого Мориса Шевалье, но все изменилось с началом Второй мировой войны.

Из оккупированной нацистами Франции в 1940 году Анна Марли вместе с мужем, голландским дипломатом бароном ван Доорном, бежали в Лондон. Не лучшее место, чтобы спастись: немцы постоянно бомбили город. Смерть снова подобралась к Анне – ракеты часто падали рядом с ее домом. Каким-то чудом удавалось уцелеть.

Анна жила как все: расчищала завалы после налетов, работала сестрой милосердия, киномехаником, да чего только не делала. И, конечно, писала и пела песни. Сначала творчество поддерживало лишь ее саму.

А вести поступали тревожные, но порой и радостные: ширилось французское Сопротивление, а в России под Смоленском крепло партизанское движение. Стремясь быть вместе с теми, кто дает отпор гитлеровцам, Анна Марли написала «Песню партизан». Текст прозвучал по-русски: «Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит// Народные мстители, мы отобьем злую силу// Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу// Пойдем мы туда и разрушим до конца вражьи сети…» Песню, адресованную смоленским партизанам, на русском языке передало радио BBC. Ее услышал один из лидеров французского Сопротивления Эмманюэль д’Астье де ла Вижери. Он попросил друзей перевести ее на французский. Так «Песня партизан», теперь уже под названием Le chant des partisans Анны Марли ушла в народ поднимать боевой дух солдат.

К концу войны газеты писали: «Песни Анны Марли поет вся Франция, но сама она неизвестна». Начались выступления Анны Марли перед солдатами, пришла заслуженная слава. Кое-кто предлагал сделать «Песню партизан» гимном Франции вместо «Марсельезы»…

В 1985 году автор получила высокую награду – орден Почетного легиона. Помимо «Песни партизан» певица написала более 300 текстов. Их исполняли великие шансонье Франции и Канады Эдит Пиаф и Леонард Коэн. А президент Франции Шарль де Голль как-то сказал Анне Марли: «Свой талант вы превратили в оружие для Франции».

После войны Анна Марли гастролировала по всей Европе. Постоянным местом жительства стал дом в Филадельфии, в большой русской колонии. В России ей долго не удавалось побывать: препятствовал железный занавес между СССР и капиталистическим миром, но все же мечта Анны Юрьевны Бетулинской, певицы Анны Марли, сбылась. Как особую драгоценность, до конца своих дней хранила она два листочка с дерева из петербургского Летнего сада.

Евгения Петерсон-Лабунская

1899–2002

Научила Голливуд йоге

Первое знакомство с Индией у Жени Петерсон произошло в ранней юности. Однажды в Москве, в гостях у друзей мамы, впечатление на красивую девушку решил произвести некий молодой актер. Он рассказал ей про яркую и экзотическую Индию, в которой сам никогда не бывал, и поведал о таинственных йогах, вытворявших со своими телами невероятные чудеса. Рассказ запал ей в душу. Женя сразу же прочитала об Индии и йогах все, что смогла найти, а потом пообещала себе, что обязательно туда поедет.

Состояние родителей позволяло строить подобные планы: отец Жени, швед Василий Петерсон, служил в рижском банке, мать, дворянка Александра Лабунская, – известная в дореволюционной России актриса оперетты. Будучи в гостях у Петерсонов, знаменитый артист Александр Вертинский заметил их маленькую дочку и посвятил ей песню «Девочка с капризами». В ней есть слова: «Девочка не “как-нибудь”, а не так, как все…»

В начале Первой мировой войны семья из Риги переехала в Петербург. Там Женя окончила гимназию. Уже тогда мечтая стать актрисой, она в 1915 году поступила в московскую театральную студию Федора Комиссаржевского. И скоро ей начали давать первые роли.

До 1917-го жизнь Евгении была беззаботной, хотя родители ее в ту пору уже расстались. После революции вести прежнюю жизнь становилось все сложнее. Девушка готовилась к свадьбе с молодым офицером, но жених ушел воевать за белых и пропал без вести. В 1920 году Евгения с матерью нелегально перешли границу и отправились в Берлин.

Здесь после революции осело много эмигрантов из России. В Германии выпускались газеты и журналы на русском языке, работали русские рестораны и театры. В один из них, «Синюю птицу», устроилась Евгения Лабунская. Она начала новую жизнь и взяла фамилию матери.

Молодая актриса быстро очаровала крупного банкира и получила предложение руки и сердца.

Жених согласился отправить невесту в Индию. Оттуда Женя вернулась совершенно другим человеком. Она разорвала помолвку, распродала свои вещи и отплыла обратно в Индию, где… стала первой белой актрисой индийского кино!

Поначалу, конечно, она выступала с танцевальными номерами. Однажды ее увидел индийский кинорежиссер, предложивший ей роль в своем фильме. Вот так на экранах впервые появилась Индра Деви, или Небесная богиня, – такой сценический псевдоним выбрала себе Евгения Лабунская. Впоследствии он заменил ей настоящее имя. Молодая женщина свела знакомство с Джавахарлалом Неру, Махатмой Ганди и Рабиндранатом Тагором. В 1931 году, выйдя замуж за дипломата, она завершила артистическую карьеру.

Жизнь складывалась весьма удачно, но внезапно Евгения-Индра заболела. Она с трудом ходила, плохо дышала. Никто не понимал, что происходит. Привычную жизнь разрушил диагноз – сердечная недостаточность. Тогда на помощь пришла йога. Один индийский студент-медик предложил Евгении-Индре пройти сеансы лечебной йоги. Через несколько дней ей стало лучше.

Индра Деви начала серьезно заниматься йогой после того, как вылечила сердечную недостаточность, которой страдала четыре года. Сначала она обучалась йоге в Бомбее, а затем в Майсоре, где ее учителем стал Шри Кришнамачарья. Он всячески испытывал Индру, не хотел ее обучать, но та не сдавалась. Своей настойчивостью она добилась его внимания, уважения и допуска к древним знаниям.

В 1938 году, когда мужа-дипломата направили в Китай, Индра Деви стала первой женщиной-иностранкой, которой учитель поручил нести учение в мир: «Вы теперь уезжаете от нас в другие страны. Вы будете преподавать йогу. Вы можете и будете это делать». Она открыла студию йоги в Шанхае в феврале 1939 года.

В 1947 году, по окончании Второй мировой войны, Индра Деви отправилась с миссией в Калифорнию: она первой начала популяризировать йогу в Голливуде. Среди ее учеников – Грета Гарбо, Глория Свенсон, которой она позже даже посвятила книгу «Йога для американцев».

Затем вернулась в Индию, продолжила личное совершенствование в Гималаях. Там, в высокогорном дворце махараджи, написала первую книгу «Йога».

Лекции и книги Индры Деви пользовались большой популярностью и немало способствовали распространению йоги в США. «Первая леди йоги» (так ее называли в газетах) обучала не только звезд Голливуда, но и простых людей. Индра Деви адаптировала восточное учение под западного человека. Но одной Америкой не ограничилась. Через несколько лет в Мексике, на собственном ранчо, Индра Деви открыла Международный Тренировочный центр для преподавателей йоги. Физические, духовные и ментальные практики начали по-настоящему захватывать мир.

В 1960 году по приглашению индийского посла она приезжала в СССР, встречалась с крупнейшими советскими государственными деятелями.

Под старость 80-летняя Индра переехала в Аргентину. Там в 1988 году она основала Фонд Индры Деви, который организует встречи инструкторов йоги и способствует распространению учения по всему миру. И там, в окружении учеников со всего мира, первая леди йоги встретила свое столетие. На ее празднике присутствовало 3000 человек.

Эта и ещё 2 книги за 399 ₽